Il Resegone alle spalle della Gioconda? Macchè è il San Martino, Magnani 'sconfessa' Tomio

Non si è fatta attendere la replica del lecchese Riccardo Magnani al collega Luca Tomio che, intervistato dal Corriere della Sera, è intervenuto per argomentare in favore delle tesi secondo la quale sullo sfondo della Gioconda di Leonardo non vi sia un paesaggio toscano bensì le stesse "quinte" dei Promessi Sposi del Manzoni, riconducendo al Resegone la sagoma che si nota sulla sinistra dell'opera. Una ricostruzione, quella dell'esperto d'arte, quest'oggi sconfessata da Magnani che da tempo studia la Monna Lisa. Al centro della sua critica dello studioso con casa in via Tubi non solo un supposto errore nell'identificare i monti alle spalle della donna ma anche l'identità stessa dalla "protagonista".

A chi concerne

Poiché da diversi anni, occupandomi di Leonardo da Vinci, collego l’opera leonardesca al territorio lariano, a fronte dell’articolo in oggetto, ripreso poi da diverse testate giornalistiche e online, nazionali e locali, oggi vengo inondato di segnalazioni da parte di lettori irritati da quanto erroneamente è stato riportato.

Non è la prima volta che Tomìo ripercorre i miei studi per fare delle incursioni in un territorio che non gli compete: tempo fa era il ponte Azzone Visconti, oggi il monte Resegone, che a suo dire sarebbe ritratto da Leonardo alle spalle della Gioconda, e che proprio in virtù di ciò sarebbe nientemeno che Isabella d’Aragona. Non esiste nulla di più errato di ciò, e per questo motivo mi corre l’obbligo di fare una doverosa rettifica, che spero per la serietà di questa testata vorrete rendere pubblica.

Scriveva Manzoni, un autore non proprio secondario nel panorama nazionale e lombardo, descrivendo la dipartita di Lucia dalla nata Lecco nell’VIII capitolo dei Promessi Sposi: “Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più familiari.”

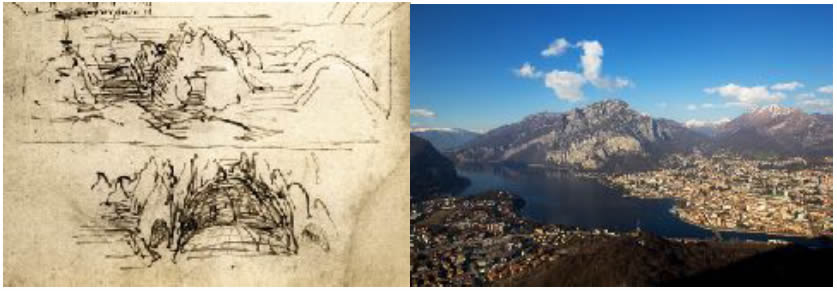

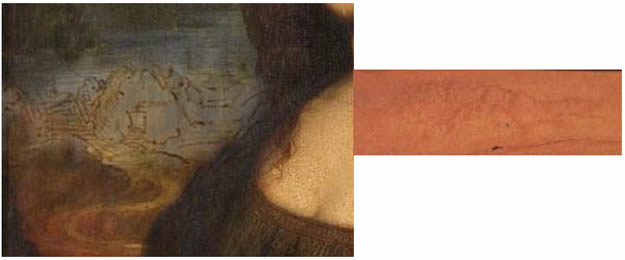

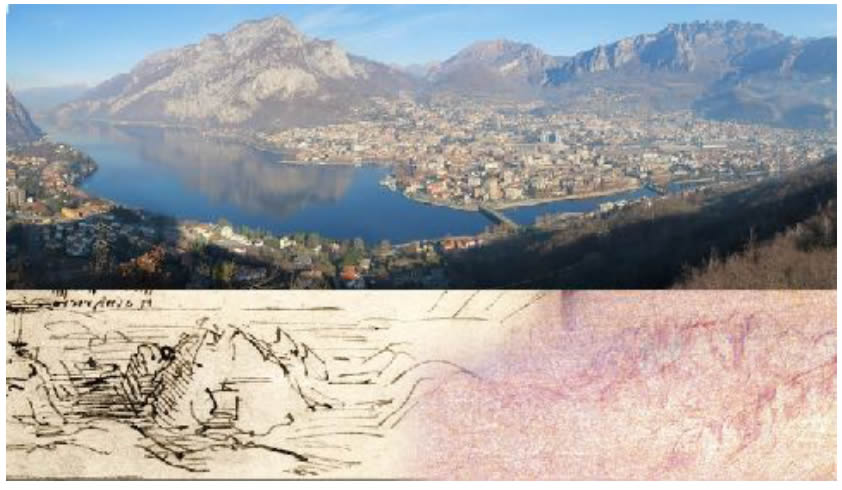

E’ vero che gli sfondi della Gioconda sono lariani, come da tempo scrivo e anche questa testata ha più volte riportato, ma sfortuna vuole che proprio il Resegone sia uno dei monti lecchesi tanto cari al Manzoni e a chi, a differenza di Tomìo, tra loro è cresciuto e per questo sono impresse indelebilmente nella sua mente. Il monte erroneamente scambiato per il Resegone è in realtà il monte San Martino, sovrastato dalle Grigne e semi coperto dal Monte Moregallo, in uno scorcio che Leonardo ben conosce perché utilizzato anche per la scenografia dell’Orfeo di Poliziano, facente parte del Codice Arundel e oggi conservato a Londra. Lo scorcio ritrae da sinistra il monte Moregallo appunto, il lago che diviene Adda, il monte San Martino sovrastato dalle Grigne, la valle che conduce per Laorca alla Valsassina e il monte Melma.

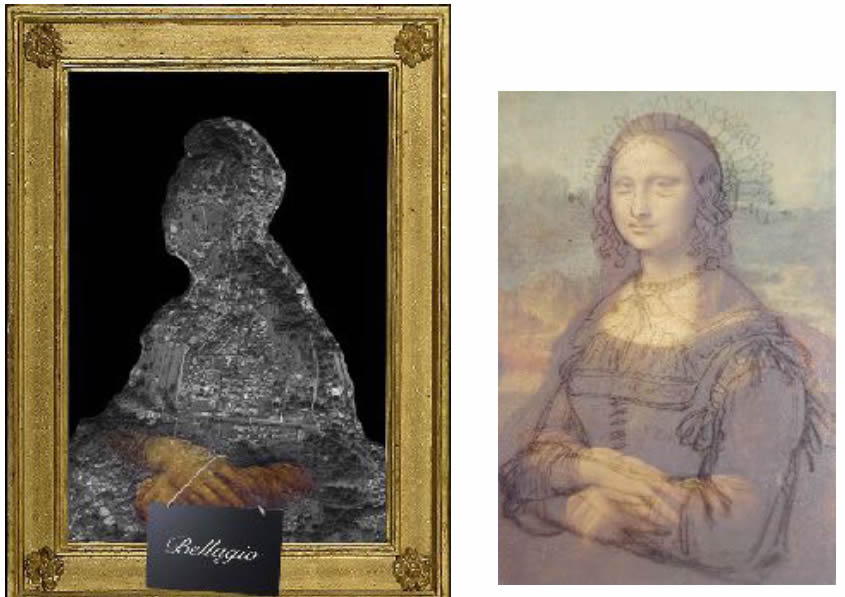

Il monte Resegone viene sì ritratto da Leonardo diverse volte nei suoi codici, ma non nel dipinto richiamato, in cui si trova invece coperto dalla sagoma della Gioconda stessa, nella continuità qui di seguito ricostruita tra il dipinto e il paesaggio reale sovrapposto.

In pratica la conca di Lecco, senza la Gioconda di mezzo, aggiungendo il Resegone apparirebbe così nel disegno di Leonardo:

Chiaramente Tomìo dimostra di non conoscere per nulla il paesaggio in questione, ma quel che è più grave e muove questa mia replica che ritengo doverosa è che, come la maggior parte degli studiosi che si sono adoperati nella difficile comprensione del lascito artistico di Leonardo da Vinci, ne sottovaluta anche i contenuti più profondi. Uno degli errori più ricorrenti è quello di presumere che Leonardo, nella Mona Lisa, ritragga una dama di corte, e per questo si prodigano nella ricerca ora di questa, ora di quella modella. Lisa Gherardini (moglie del Giocondo), Pacifica Brandani (amante del Duca Giuliano de’ Medici), la madre Catarina, una schiava cinese, ora Isabella d’Aragona … nulla di più lontano dal pensare di Leonardo, che nella dama ritrae se stesso, come ricorda anche lo xantelasma vicino all’occhio di destra.

Alle porte di una ricorrenza come quella del 2019, in cui si spenderanno fiumi di inchiostro e chilometri di pellicole (dalla fiction Sky al film hollywoodiano targato Di Caprio e Paramount), forse è il caso di fare definitivamente chiarezza una volta per tutte. La ricerca di una persona fisica nelle fattezze della dama ritratta è il risultato profondo di una non conoscenza di Leonardo, delle sue origini culturali e del suo percorso di conoscenze, che matura nel solco del neoplatonismo e della dualità, elemento essenziale dell’Universo.

Non esiste differenza alcuna tra il concetto di Tao, in cui si completano lo yin e lo yang, e quello di Rebis, unione dell’elemento maschile e quello femminile. Se vogliamo ricercare una definizione leonardesca di ciò che la Gioconda rappresenta, lo ritroviamo in queste sue parole: “Le cose disunite si uniranno e renderanno la persa memoria all’omini.”

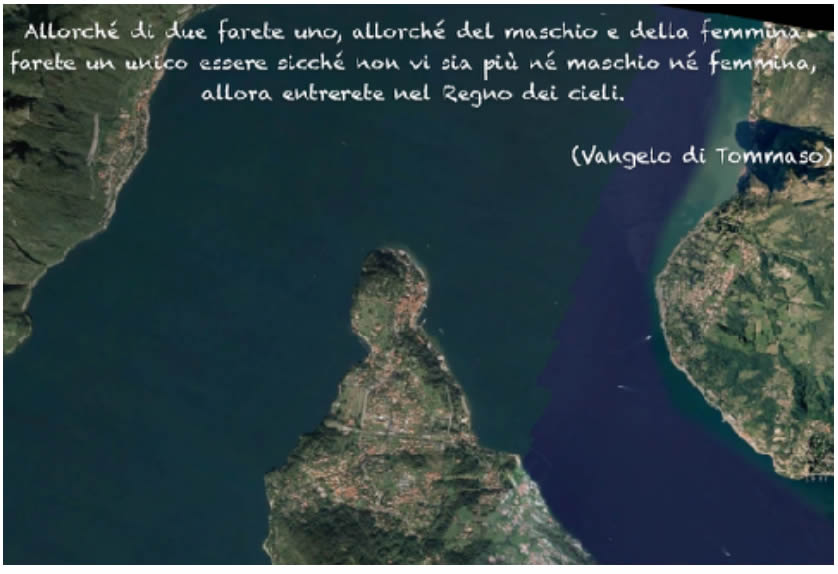

Non è un caso che uno degli otto sfondo a cui si rifà Leonardo per corredare la sua opera più famosa sia proprio usato per la scenografia dell’Orfeo di Poliziano; Orfeo, al pari di Dante, si recherà negli inferi alla ricerca della sua amata, secondo un concetto di matrimonio spirituale afferente la nostra sfera animica, eterica. A rimarcarne l’importanza, il concetto della dualità è presente in tutte le culture e mitologie antiche e moderne (si pensi al Flauto Magico di Mozart o ai Promessi Sposi di Manzoni, visto che lo abbiamo citato). Ed è questo concetto apparentemente filosofico, ma praticamente fisiologico, che sottende alla Gioconda: l’unione degli opposti, l’energia maschile e quella femminile. Per questo motivo, la Gioconda non corrisponde al ritratto di una persona fisica, ma nelle fattezze femminili di Leonardo ripercorre fedelmente e puntualmente il profilo della punta di Bellagio (all’epoca sede di una rocca sforzesca che ospitò sia Leonardo sia Ludovico il Moro), là dove il Lario, dalla inequivocabile forma a Y, da due diviene uno, ricordando le parole evangeliche di San Tommaso:

Per questo motivo, non potevo esimermi dal segnalare con vigore le infinite inesattezze apparse nell’articolo richiamato in oggetto, che non solo affondano le proprie motivazioni nello studio sui paesaggi leonardeschi che da anni porto avanti, con errori mastodontici, come ho mostrato, ma fraintendono in maniera purtroppo condivisa dalla maggior parte degli studiosi il senso sotteso all’opera. Un senso, mi si consenta di ribadirlo in chiusura di replica, ben noto invece a Manzoni, che quando per dare più visibilità al proprio romanzo e renderlo funzionale al tentativo politico volto a unificare l’Italia, impose a Gonin di illustrare Lucia nelle fattezze della Gioconda, l’eterna Promessa Sposa.

Cordiali saluti

Riccardo Magnani