Lecco: reperti restaurati, aspettando altre conquiste

Presto saranno annunciati ufficialmente gli sviluppi emozionanti degli scavi archeologici in corso sotto il castello dell’Innominato sul versante lecchese, l’esposizione al museo archeologico di Palazzo Belgiojoso a Lecco di tombe ritrovate a Colle Brianza, ma anche di un’ara romana recuperata a Vercurago.

Nel frattempo, l’attenzione è rivolta alle operazioni di restauro di alcuni preziosi reperti già custoditi dal museo cittadino e che necessitavano di un intervento che ne evitasse il degrado se non addirittura il disfacimento.

Si tratta di una coppa di particolare raffinatezza – tanto da essere scelta dai musei lecchesi come foto simbolo – e di un elmo, di punte di lancia e di freccia, di tengaliue da fuoco. E poi, cesoie, coltelli, spade e un martello. Ma anche un tubo con un’iscrizione proveniente da Rieti e che ha un valore affettivo, oltre che archeologico: ritrovato nell’Ottocento quando ancora non vi era una legislazione sulla tutela dei resti archeologici, venne regalato all’abate Antonio Stoppani e da questi ai musei lecchesi che in realtà ancora non esistevano, essendo stati di fatto istituiti nel 1900 da quell’embrione che era la collezione di Carlo Vercelloni costituita ufficialmente nel 1888 (il nostro abate sarebbe morto nel 1891). Tutti reperti di metallo risalenti al periodo compreso tra l’Età del bronzo e l’alto medioevo.

E poi, cesoie, coltelli, spade e un martello. Ma anche un tubo con un’iscrizione proveniente da Rieti e che ha un valore affettivo, oltre che archeologico: ritrovato nell’Ottocento quando ancora non vi era una legislazione sulla tutela dei resti archeologici, venne regalato all’abate Antonio Stoppani e da questi ai musei lecchesi che in realtà ancora non esistevano, essendo stati di fatto istituiti nel 1900 da quell’embrione che era la collezione di Carlo Vercelloni costituita ufficialmente nel 1888 (il nostro abate sarebbe morto nel 1891). Tutti reperti di metallo risalenti al periodo compreso tra l’Età del bronzo e l’alto medioevo.

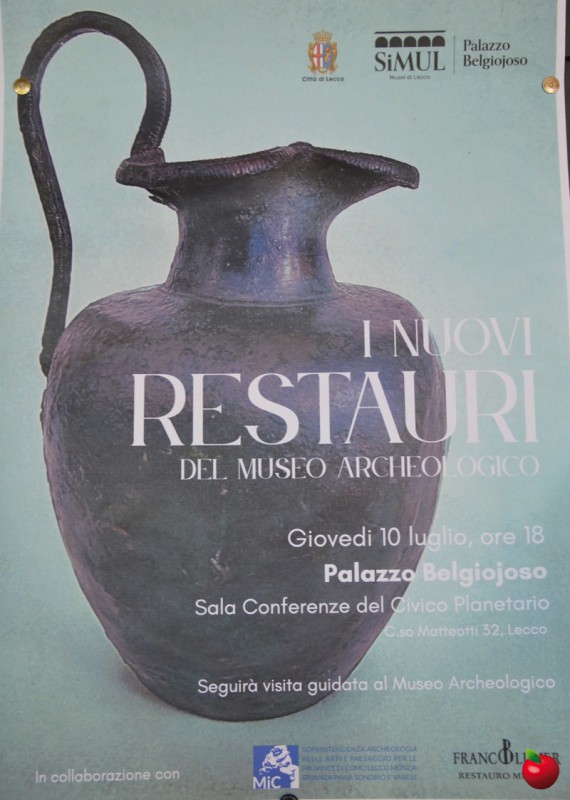

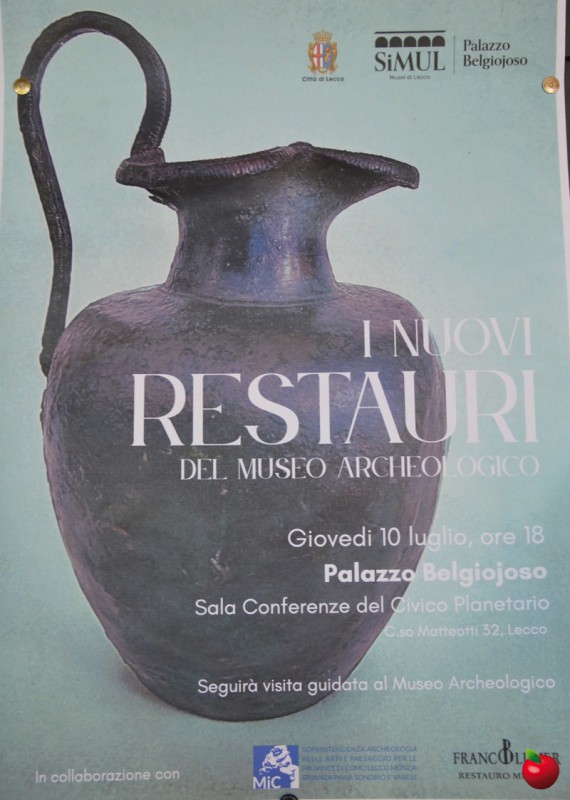

Completato il restauro, il Sistema museale lecchese e il Comune hanno deciso di presentarne i risultati in un incontro pubblico – tenutosi ieri sera - «perché si sapesse – ha detto il direttore Mauro Rossetto – cosa fanno quelli che stanno dentro i musei, parlare di una parte dell’attività che i cittadini e i visitatori non conoscono e della quale, se non studiosi o assidui frequentatori di musei, non si accorgono quando si trovano davanti a una vetrina. Quella appena conclusa è una prima campagna effettuata dopo aver selezionato i pezzi che necessitavano di interventi urgenti e in base al budget disponibile. Altre ne seguiranno in futuro».

Anche l’assessore Simona Piazza ha sottolineato come tra i compiti dei musei vi sia anche quello della conservazione dei beni «ed è un lavoro magari poco visibile, un po’ meno appariscente, ma fondamentale per il nostro territorio al quale oggi restituiamo alcuni oggetti a beneficio dei visitatori e delle scolaresche».

Nella stessa direzione in cui va anche la collaborazione con altri poli espositivi: a breve sarà istituzionalizzata quello con il museo dell’alta Brianza di Galbiate «per cominciare a mettere a sistema il nostro patrimonio archeologico».

E’ quindi intervenuta Alice Sbriglio, archeologa della Sovrintendenza della Lombardia che ha puntato l’attenzione sull’importanza delle sinergie tra enti statali e locali e poi annunciando appunto le nuove “scoperte”: l’aggiornamento sulla collina di Chiuso a pochi passi dal castello dell’Innominato «dove stanno uscendo risultati importanti», prende sempre più corpo l’ipotesi di un’area di culto risalente all’Età del bronzo se non addirittura del rame; il ritrovamento nel 2023 a Colle Brianza, nel corso di scavi in un cantiere per un edificio privato, di una necropoli con cinque tombe a incinerazione risalenti al X secolo avanti Cristo; infine, lo scorso anno il sequestro a Vercurago di un’ara votiva di epoca romana. Quest’ultima è già stata consegnata al museo di Lecco e presto sarà esposta e pronte sono anche le tombe di Colle per essere consegnate ed esposte in città dove arriveranno anche i reperti di Chiuso, compresi frammenti di una stele fino a oggi ritrovate in Valtellina e in Val Camonica ma non nella nostra provincia, ora conservati dalla stessa Sovrintendenza.

Quest’ultima è già stata consegnata al museo di Lecco e presto sarà esposta e pronte sono anche le tombe di Colle per essere consegnate ed esposte in città dove arriveranno anche i reperti di Chiuso, compresi frammenti di una stele fino a oggi ritrovate in Valtellina e in Val Camonica ma non nella nostra provincia, ora conservati dalla stessa Sovrintendenza. L’archeologo del musei lecchesi, Nicolò Donati si è richiamato proprio al reperto dello Stoppani per ricordare come lo Stato italiano si sia mosso tardi sul fronte della tutela dei beni archeologici.

L’archeologo del musei lecchesi, Nicolò Donati si è richiamato proprio al reperto dello Stoppani per ricordare come lo Stato italiano si sia mosso tardi sul fronte della tutela dei beni archeologici.

«Paradossalmente - ha detto - ha vinto lo Stato sbagliato. I Savoia non avevano leggi in materia come ce le avevano, per esempio, il Granducato di Toscana e il Regno delle due Sicilie. E quindi, quando hanno cominciato a governare l’Italia intera non si sono preoccupati del problema. Soltanto nel 1906 arrivò la prima legge in materia. E allora in quel periodo di vuoto, mentre si andava dissipando il patrimonio, sono stati importanti i musei civici, proprio come quello di Lecco. E lavorando qui, ho imparato la profondità della storia dei musei lecchesi. Quella che vedete oggi è soltanto l’ultima pagina di un libro». In quanto al restauro «interrompe il tempo, riporta i reperti, se non allo stato originario che è impossibile, a una condizione che ne impedisce il decadimento».

Ha concluso l’incontro il restauratore Franco Blumer, specializzato proprio nelle opere in metallo. Tra i suoi fiori all’occhiello – ha detto Rossetto, presentandolo – la ridoratura della Madonnina del Duomo di Milano.

Blumer ha parlato di ogni singolo pezzo ricordando come il ferro sia materiale più complesso di altri perché soggetto a degradarsi, a ossidarsi, a diventare ruggine. Per intervenire occorrono quindi «molta timidezza e molta discrezione perché il metallo tende a sfaldarsi» e quindi mani troppo “rude” potrebbero non solo compromettere il restauro ma appunto provocarne il disfacimento.

I partecipanti sono poi stati accompagnati in visita nelle sale del museo, dove alcuni pezzi hanno trovato posto nelle vetrine.

Nel frattempo, l’attenzione è rivolta alle operazioni di restauro di alcuni preziosi reperti già custoditi dal museo cittadino e che necessitavano di un intervento che ne evitasse il degrado se non addirittura il disfacimento.

Si tratta di una coppa di particolare raffinatezza – tanto da essere scelta dai musei lecchesi come foto simbolo – e di un elmo, di punte di lancia e di freccia, di tengaliue da fuoco.

Completato il restauro, il Sistema museale lecchese e il Comune hanno deciso di presentarne i risultati in un incontro pubblico – tenutosi ieri sera - «perché si sapesse – ha detto il direttore Mauro Rossetto – cosa fanno quelli che stanno dentro i musei, parlare di una parte dell’attività che i cittadini e i visitatori non conoscono e della quale, se non studiosi o assidui frequentatori di musei, non si accorgono quando si trovano davanti a una vetrina. Quella appena conclusa è una prima campagna effettuata dopo aver selezionato i pezzi che necessitavano di interventi urgenti e in base al budget disponibile. Altre ne seguiranno in futuro».

Anche l’assessore Simona Piazza ha sottolineato come tra i compiti dei musei vi sia anche quello della conservazione dei beni «ed è un lavoro magari poco visibile, un po’ meno appariscente, ma fondamentale per il nostro territorio al quale oggi restituiamo alcuni oggetti a beneficio dei visitatori e delle scolaresche».

Nella stessa direzione in cui va anche la collaborazione con altri poli espositivi: a breve sarà istituzionalizzata quello con il museo dell’alta Brianza di Galbiate «per cominciare a mettere a sistema il nostro patrimonio archeologico».

E’ quindi intervenuta Alice Sbriglio, archeologa della Sovrintendenza della Lombardia che ha puntato l’attenzione sull’importanza delle sinergie tra enti statali e locali e poi annunciando appunto le nuove “scoperte”: l’aggiornamento sulla collina di Chiuso a pochi passi dal castello dell’Innominato «dove stanno uscendo risultati importanti», prende sempre più corpo l’ipotesi di un’area di culto risalente all’Età del bronzo se non addirittura del rame; il ritrovamento nel 2023 a Colle Brianza, nel corso di scavi in un cantiere per un edificio privato, di una necropoli con cinque tombe a incinerazione risalenti al X secolo avanti Cristo; infine, lo scorso anno il sequestro a Vercurago di un’ara votiva di epoca romana.

«Paradossalmente - ha detto - ha vinto lo Stato sbagliato. I Savoia non avevano leggi in materia come ce le avevano, per esempio, il Granducato di Toscana e il Regno delle due Sicilie. E quindi, quando hanno cominciato a governare l’Italia intera non si sono preoccupati del problema. Soltanto nel 1906 arrivò la prima legge in materia. E allora in quel periodo di vuoto, mentre si andava dissipando il patrimonio, sono stati importanti i musei civici, proprio come quello di Lecco. E lavorando qui, ho imparato la profondità della storia dei musei lecchesi. Quella che vedete oggi è soltanto l’ultima pagina di un libro». In quanto al restauro «interrompe il tempo, riporta i reperti, se non allo stato originario che è impossibile, a una condizione che ne impedisce il decadimento».

Ha concluso l’incontro il restauratore Franco Blumer, specializzato proprio nelle opere in metallo. Tra i suoi fiori all’occhiello – ha detto Rossetto, presentandolo – la ridoratura della Madonnina del Duomo di Milano.

Blumer ha parlato di ogni singolo pezzo ricordando come il ferro sia materiale più complesso di altri perché soggetto a degradarsi, a ossidarsi, a diventare ruggine. Per intervenire occorrono quindi «molta timidezza e molta discrezione perché il metallo tende a sfaldarsi» e quindi mani troppo “rude” potrebbero non solo compromettere il restauro ma appunto provocarne il disfacimento.

I partecipanti sono poi stati accompagnati in visita nelle sale del museo, dove alcuni pezzi hanno trovato posto nelle vetrine.

D.C.