Una casa come ponte sul tempo. La guerra vista da Villa Brini nel romanzo di Giulia Bianchi

Il tempo sottile. Sottile perché tale è la condizione esistenziale dell’uomo in generale, ma una guerra rende ancora più evidente la precarietà della vita. E una casa, una casa che accoglie e protegge una piccola comunità, è un ponte sul tempo fatto da tante generazioni. “Il tempo sottile” è il romanzo scritto da Giulia Elisabetta Bianchi, milanese, insegnante e oggi impegnata nel progetto di alfabetizzazione all’interno del carcere di San Vittore. Ma soprattutto discende da quella famiglia Brini della celebre villa di Castello, accanto alla chiesa parrocchiale. E proprio quella villa e la “casa” del romanzo che l’autrice, per ragioni narrative e forse per una sorta di rispetto, ha trasferito a Dervio «ma intera, con le sue mura e la sua anima».

“Il tempo sottile” è il romanzo scritto da Giulia Elisabetta Bianchi, milanese, insegnante e oggi impegnata nel progetto di alfabetizzazione all’interno del carcere di San Vittore. Ma soprattutto discende da quella famiglia Brini della celebre villa di Castello, accanto alla chiesa parrocchiale. E proprio quella villa e la “casa” del romanzo che l’autrice, per ragioni narrative e forse per una sorta di rispetto, ha trasferito a Dervio «ma intera, con le sue mura e la sua anima».

La narrazione comincia nei mesi della seconda guerra mondiale, per poi allungarsi nei tempi successivi inseguendo alcuni legami d’amicizia. Racconta di una famiglia borghese milanese sfollata da Milano a causa dei bombardamenti e riparata nella casa di villeggiatura sul lago, nella quale, al terzo piano, c’è un appartamento affittato a un professore di matematica. La vicenda “svolta” quando, all’indomani del 8 settembre 1943, nella casa viene ospitata una famiglia ebrea in fuga verso la Svizzera.

Il libro (Gilgamesh Edizioni, 18 euro) è stato presentato ieri sera all’Officina Badoni di Lecco su iniziative dell’Associazione “Giuseppe Bovara” che da oltre mezzo secolo è punto di riferimento per la storia locale e che, tra le altre cose, pubblica la rivista “Archivi di Lecco”.

Con l’autrice, erano presenti Gianfranco Scotti che ha letto alcune pagine del romanzo, Umberto Calvi e Francesco D’Alessio che hanno condotto la serata interloquendo con Bianchi.

L’incontro è stato introdotto da Pietro Dettamanti, presidente della stessa Associazione Bovara che ha sottolineato la necessità di continuare a parlare della Resistenza in un periodo in cui tale tema viene guardato con disappunto da una certa classe politica che esprime fastidio anche per le celebrazioni del 25 aprile, la Festa di liberazione dal nazifascismo. Ricordando anche come l’ultimo numero di “Archivi di Lecco” abbia pubblicato le memorie resistenziali di Antonietta Nogara Osio di Colico, Dettamanti ha evidenziato come nel romanzo di Bianchi la lotta di liberazione nel nostro territorio ben emerga con alcune delle sue figure esemplari: don Giovanni Ticozzi e le sorelle Villa.

Ma soprattutto – come ha suggerito Calvi – più che le persone, la vera protagonista sia proprio la casa. «Una casa non solo come luogo fisico – ha detto Bianchi – ma come comunità di affetti. Una casa abitata da persone diverse che si confrontano. Quando ho pensato di scrivere il romanzo, non volevo parlare della mia famiglia, ma della casa di Castello, così ho parlato di una famiglia come la mia».

Una casa come una protagonista silente, ha aggiunto D’Alessio , ricordandone in breve la storia ma anche il rischio che venisse cancellata e che invece la famiglia Brini ha salvato. «E quando tutti noi lecchesi ci affacciamo a quel cancello – ha proseguito – vediamo un mondo parallelo». La villa venne costruita dalla famiglia Regondi nel Cinquecento, poi nel Settecento l’edificio venne acquistato da Massimiliano Manzoni, un lontanissimo cugino di Alessandro, del quale sarebbe poi diventato zio sposando Erminia Manzoni, la sorella di Pietro, il padre dello scrittore.

Nel 1836, la villa venne acquistata dalla famiglia Brini, la cui storia è stata ben documentata da Edmondo Sala in un libro di qualche anno fa: arrivati nel Lecchese un secolo prima dalla Val Taleggio, i Brini furono tra i maggiori imprenditori tessili del territorio. Come la famiglia Sala, del quale Edmondo è pure un discendente. E proprio alcuni cimeli della famiglia Sala, ieri, sera, hanno fatto da cornice all’incontro.

In quanto al rischio di scomparsa della villa, D’Alessio ha ricordato come negli anni Trenta stava diventato realtà un progetto che prevedeva l’abbattimento della chiesa parrocchiale di Castello, così da realizzare una grande piazza. La chiesa sarebbe stata poi ricostruita proprio al posto di Villa Brini che si voleva demolire. Ma Giulio Brini, nonno di Giulia Elisabetta Bianchi, si oppose, non volle vendere perché a quella casa era molto affezionato. «Possiamo definirlo anch’esso una sorta di atto di Resistenza silente – ha chiosato D’Alessio – perché a quei tempi non era certo facile dire di “no”».

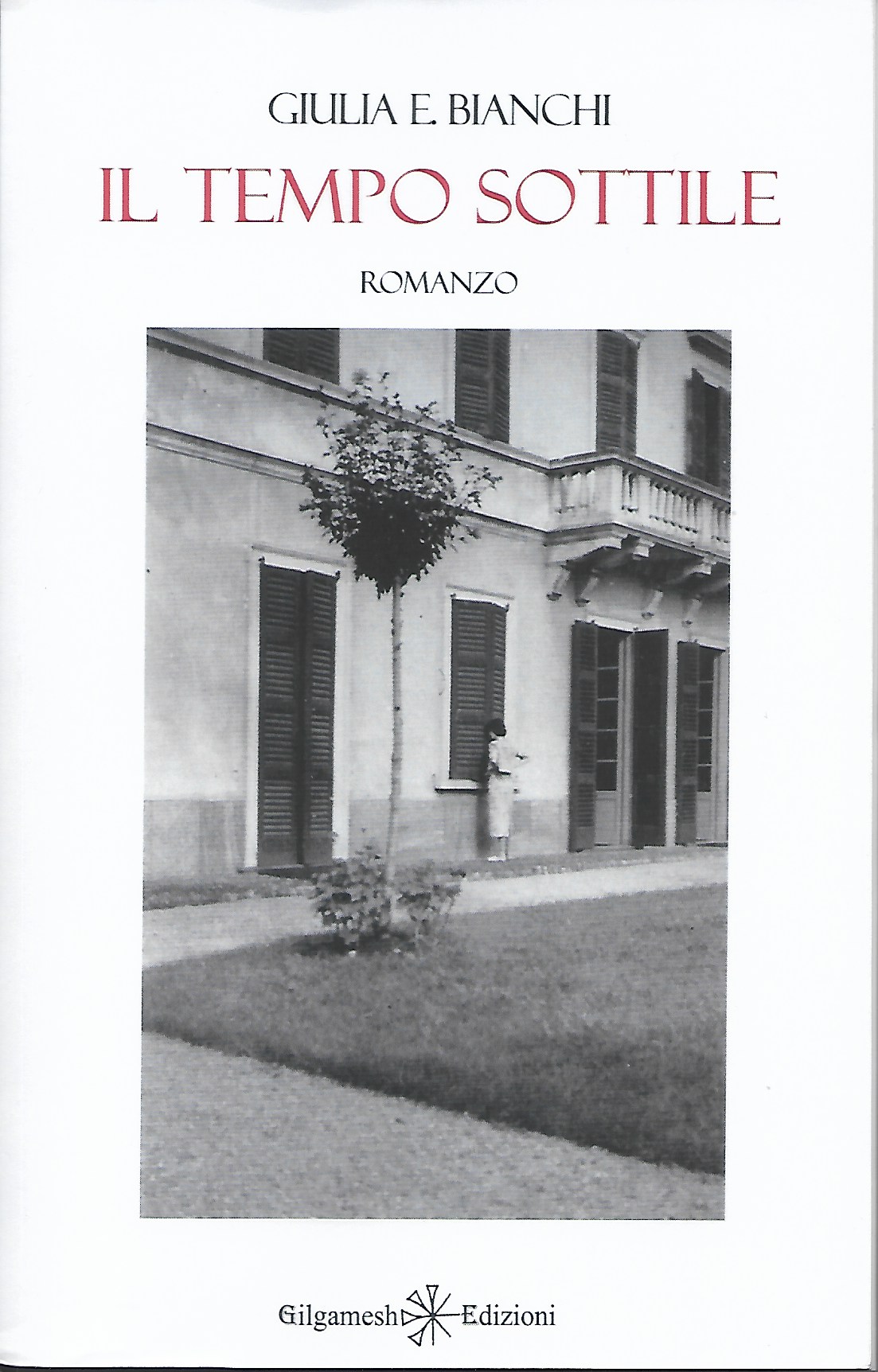

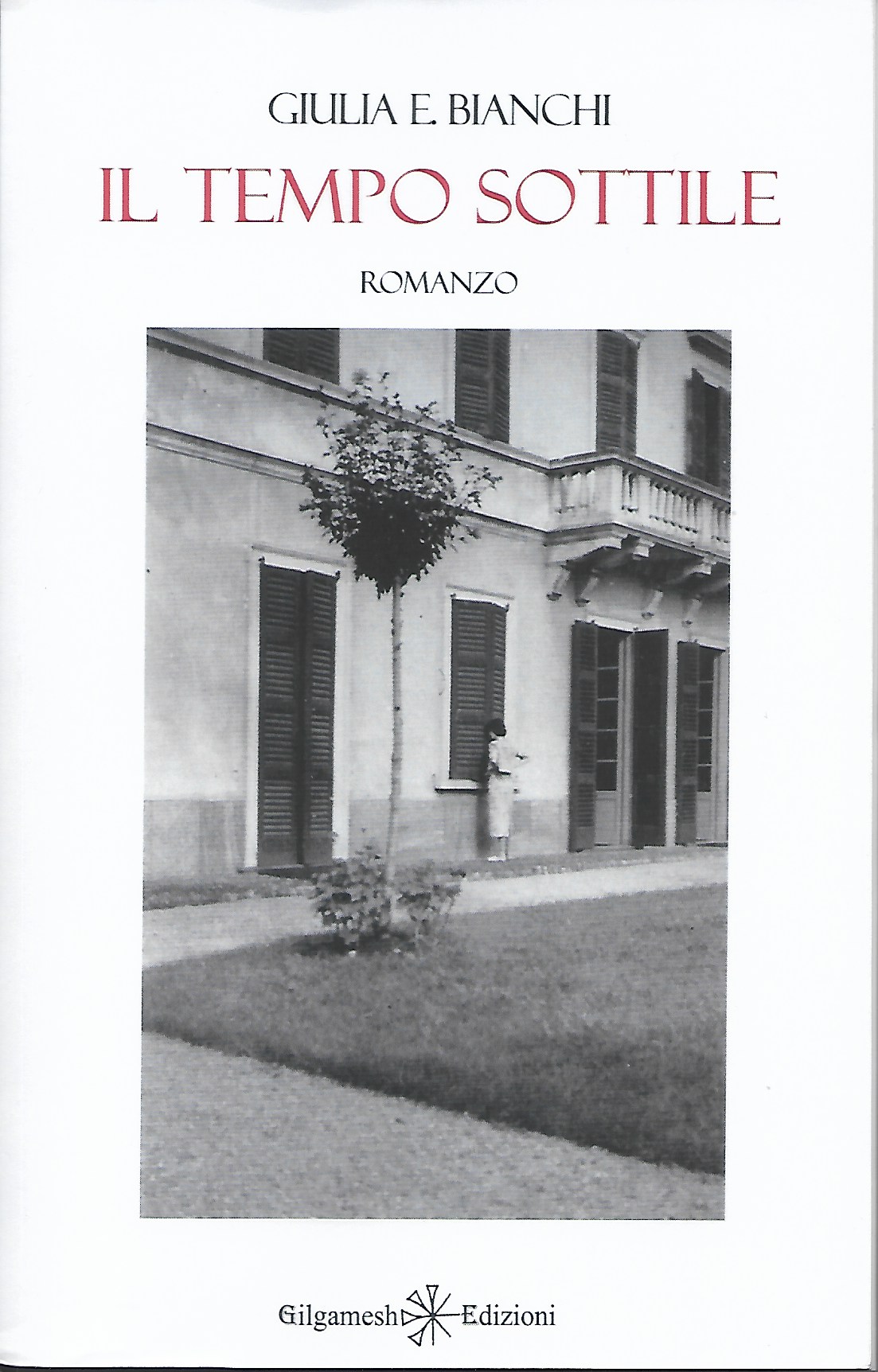

La casa, dunque. Della quale la copertina del romanzo riporta uno scorcio. E che nel romanzo ospita la famiglia Allievi, con il padre Franco, la moglie e due figli, mentre gli inquilini sono Cesare Bosio e la moglie avviata alla depressione per il figlio in guerra.

«I due uomini si studiano e approfondiscono la propria amicizia – ha detto Bianchi – mentre, ogni mattina prendono assieme il treno per recarsi da Dervio a Lecco, dove Franco lavora come medico all’ospedale e Cesare come professore al liceo classico. L’universo femminile è invece dominato dalle attese: della corrispondenza dei figli in guerra, dei parenti lontani perché anch’essi sfollati, delle amicizie, dell’attesa in coda davanti ai negozi con la tessera annonaria. E dell’attesa della fine della guerra, che è solitudine ma anche speranza e solidarietà con la casa che protegge e raduna. Ma in primo piano c’la vita quotidiana delle persone e sullo sfondo la Resistenza, i rastrellamenti, la violenza sui civili, uno sfondo che pesa sui personaggi e che si fonde con il primo piano perché la guerra è ovunque, filtra dalle imposte…»

«Ho scelto di parlare di quel periodo – ha spiegato l’autrice – per il grande rimpianto di non avere interrogato abbastanza i miei nonni. In quegli anni, la mia famiglia era proprio sfollata a Lecco. Raccontavano sì della guerra. Dettagli: il freddo, la scarsità di cibo, la paura che si aveva ad andare per strada, ma non di più. C’era una sorta di reticenza o, forse, era la mia disattenzione. Io ho saputo molto poco, ma ho respirato il clima che c’era in questa casa di famiglia, una famiglia lombarda, borghese, cattolica. E volevo parlare di questa gente e di questa zona. Certo, i personaggi sono finti. Ma finti poi non lo sono perché quelle cose sono state vissute da molte persone e io, i miei personaggi, li ho visti reali. Mi è sembrato di riempire un vuoto di conoscenza e li ho lasciati andare».

Ha poi continuato: «Volevo vedere la guerra attraverso gli occhi degli adulti e dei bambini, degli uomini e delle donne, studiando le dinamiche di una piccola comunità. E sono riuscita a passare a una visione generale. E’ forse una banalità dire “dalla piccola alla grande storia” ma è vero. Perché le dinamiche familiari possono portarci alle dinamiche sociali. Franco, monarchico e cattolico, e Cesare, socialista e agnostico o ateo, sono persone diverse, ma questa diversità diventa una ricchezza. Mentre Clara, la figlia quasi dodicenne di Franco, vive il trauma dello sfollamento, finché trova un’amica a cui si lega profondamento. E allora si confrontano sulla guerra e sul mondo degli adulti che non capiscono. Si danno spiegazioni che possono far ridere. Ma loro scommettono sul futuro, lo creano, lo immaginano. E anche Franco e Cesare pensano che sia possibile un mondo nuovo».

Calvi l’ha poi interrogata sullo stato d’animo scrivendo di guerra, oggi che la guerra ce l’abbiamo ormai alle porte, dopo che per anni in Europa ci si fosse illusi di vivere in pace.

«Mi sconvolge scrivere di guerra – ha continuato Bianchi - Noi nati negli anni Cinquanta pensavamo che la guerra fosse una cosa dei nonni e invece… Si esorcizza il male. Ma le radici del male sono eterne e si manifestano sotto voci e maschere diverse. E allora, ricordare questi piccoli gesti eroici che i nostri famigliari hanno compiuto e non hanno raccontato e sono usciti solo dopo anni, ecco, mi sembrava giusto indicare che la direzione da seguire è quella. Mettere la casa in primo piano e lasciare la guerra sullo sfondo è stata una scelta per non raccontare l’orrore. Questo è un libro di speranza. I personaggi cercano di proiettarsi in un mondo migliore che poi non verrà. Ma il mondo migliore forse non esiste. Ho scritto pensando ai ragazzi, affinché possano conoscere quel periodo storico».

La narrazione comincia nei mesi della seconda guerra mondiale, per poi allungarsi nei tempi successivi inseguendo alcuni legami d’amicizia. Racconta di una famiglia borghese milanese sfollata da Milano a causa dei bombardamenti e riparata nella casa di villeggiatura sul lago, nella quale, al terzo piano, c’è un appartamento affittato a un professore di matematica. La vicenda “svolta” quando, all’indomani del 8 settembre 1943, nella casa viene ospitata una famiglia ebrea in fuga verso la Svizzera.

Il libro (Gilgamesh Edizioni, 18 euro) è stato presentato ieri sera all’Officina Badoni di Lecco su iniziative dell’Associazione “Giuseppe Bovara” che da oltre mezzo secolo è punto di riferimento per la storia locale e che, tra le altre cose, pubblica la rivista “Archivi di Lecco”.

Con l’autrice, erano presenti Gianfranco Scotti che ha letto alcune pagine del romanzo, Umberto Calvi e Francesco D’Alessio che hanno condotto la serata interloquendo con Bianchi.

L’incontro è stato introdotto da Pietro Dettamanti, presidente della stessa Associazione Bovara che ha sottolineato la necessità di continuare a parlare della Resistenza in un periodo in cui tale tema viene guardato con disappunto da una certa classe politica che esprime fastidio anche per le celebrazioni del 25 aprile, la Festa di liberazione dal nazifascismo. Ricordando anche come l’ultimo numero di “Archivi di Lecco” abbia pubblicato le memorie resistenziali di Antonietta Nogara Osio di Colico, Dettamanti ha evidenziato come nel romanzo di Bianchi la lotta di liberazione nel nostro territorio ben emerga con alcune delle sue figure esemplari: don Giovanni Ticozzi e le sorelle Villa.

Ma soprattutto – come ha suggerito Calvi – più che le persone, la vera protagonista sia proprio la casa. «Una casa non solo come luogo fisico – ha detto Bianchi – ma come comunità di affetti. Una casa abitata da persone diverse che si confrontano. Quando ho pensato di scrivere il romanzo, non volevo parlare della mia famiglia, ma della casa di Castello, così ho parlato di una famiglia come la mia».

Una casa come una protagonista silente, ha aggiunto D’Alessio , ricordandone in breve la storia ma anche il rischio che venisse cancellata e che invece la famiglia Brini ha salvato. «E quando tutti noi lecchesi ci affacciamo a quel cancello – ha proseguito – vediamo un mondo parallelo». La villa venne costruita dalla famiglia Regondi nel Cinquecento, poi nel Settecento l’edificio venne acquistato da Massimiliano Manzoni, un lontanissimo cugino di Alessandro, del quale sarebbe poi diventato zio sposando Erminia Manzoni, la sorella di Pietro, il padre dello scrittore.

Nel 1836, la villa venne acquistata dalla famiglia Brini, la cui storia è stata ben documentata da Edmondo Sala in un libro di qualche anno fa: arrivati nel Lecchese un secolo prima dalla Val Taleggio, i Brini furono tra i maggiori imprenditori tessili del territorio. Come la famiglia Sala, del quale Edmondo è pure un discendente. E proprio alcuni cimeli della famiglia Sala, ieri, sera, hanno fatto da cornice all’incontro.

In quanto al rischio di scomparsa della villa, D’Alessio ha ricordato come negli anni Trenta stava diventato realtà un progetto che prevedeva l’abbattimento della chiesa parrocchiale di Castello, così da realizzare una grande piazza. La chiesa sarebbe stata poi ricostruita proprio al posto di Villa Brini che si voleva demolire. Ma Giulio Brini, nonno di Giulia Elisabetta Bianchi, si oppose, non volle vendere perché a quella casa era molto affezionato. «Possiamo definirlo anch’esso una sorta di atto di Resistenza silente – ha chiosato D’Alessio – perché a quei tempi non era certo facile dire di “no”».

La casa, dunque. Della quale la copertina del romanzo riporta uno scorcio. E che nel romanzo ospita la famiglia Allievi, con il padre Franco, la moglie e due figli, mentre gli inquilini sono Cesare Bosio e la moglie avviata alla depressione per il figlio in guerra.

«I due uomini si studiano e approfondiscono la propria amicizia – ha detto Bianchi – mentre, ogni mattina prendono assieme il treno per recarsi da Dervio a Lecco, dove Franco lavora come medico all’ospedale e Cesare come professore al liceo classico. L’universo femminile è invece dominato dalle attese: della corrispondenza dei figli in guerra, dei parenti lontani perché anch’essi sfollati, delle amicizie, dell’attesa in coda davanti ai negozi con la tessera annonaria. E dell’attesa della fine della guerra, che è solitudine ma anche speranza e solidarietà con la casa che protegge e raduna. Ma in primo piano c’la vita quotidiana delle persone e sullo sfondo la Resistenza, i rastrellamenti, la violenza sui civili, uno sfondo che pesa sui personaggi e che si fonde con il primo piano perché la guerra è ovunque, filtra dalle imposte…»

«Ho scelto di parlare di quel periodo – ha spiegato l’autrice – per il grande rimpianto di non avere interrogato abbastanza i miei nonni. In quegli anni, la mia famiglia era proprio sfollata a Lecco. Raccontavano sì della guerra. Dettagli: il freddo, la scarsità di cibo, la paura che si aveva ad andare per strada, ma non di più. C’era una sorta di reticenza o, forse, era la mia disattenzione. Io ho saputo molto poco, ma ho respirato il clima che c’era in questa casa di famiglia, una famiglia lombarda, borghese, cattolica. E volevo parlare di questa gente e di questa zona. Certo, i personaggi sono finti. Ma finti poi non lo sono perché quelle cose sono state vissute da molte persone e io, i miei personaggi, li ho visti reali. Mi è sembrato di riempire un vuoto di conoscenza e li ho lasciati andare».

Ha poi continuato: «Volevo vedere la guerra attraverso gli occhi degli adulti e dei bambini, degli uomini e delle donne, studiando le dinamiche di una piccola comunità. E sono riuscita a passare a una visione generale. E’ forse una banalità dire “dalla piccola alla grande storia” ma è vero. Perché le dinamiche familiari possono portarci alle dinamiche sociali. Franco, monarchico e cattolico, e Cesare, socialista e agnostico o ateo, sono persone diverse, ma questa diversità diventa una ricchezza. Mentre Clara, la figlia quasi dodicenne di Franco, vive il trauma dello sfollamento, finché trova un’amica a cui si lega profondamento. E allora si confrontano sulla guerra e sul mondo degli adulti che non capiscono. Si danno spiegazioni che possono far ridere. Ma loro scommettono sul futuro, lo creano, lo immaginano. E anche Franco e Cesare pensano che sia possibile un mondo nuovo».

Calvi l’ha poi interrogata sullo stato d’animo scrivendo di guerra, oggi che la guerra ce l’abbiamo ormai alle porte, dopo che per anni in Europa ci si fosse illusi di vivere in pace.

«Mi sconvolge scrivere di guerra – ha continuato Bianchi - Noi nati negli anni Cinquanta pensavamo che la guerra fosse una cosa dei nonni e invece… Si esorcizza il male. Ma le radici del male sono eterne e si manifestano sotto voci e maschere diverse. E allora, ricordare questi piccoli gesti eroici che i nostri famigliari hanno compiuto e non hanno raccontato e sono usciti solo dopo anni, ecco, mi sembrava giusto indicare che la direzione da seguire è quella. Mettere la casa in primo piano e lasciare la guerra sullo sfondo è stata una scelta per non raccontare l’orrore. Questo è un libro di speranza. I personaggi cercano di proiettarsi in un mondo migliore che poi non verrà. Ma il mondo migliore forse non esiste. Ho scritto pensando ai ragazzi, affinché possano conoscere quel periodo storico».

D.C.