Lecco città dei Promessi Sposi: aperto il festival. Lucia come la Justine di Sade. Una lettura “illegale” di Manzoni

Inaugurato all’Officina Badoni di Lecco il festival “Lecco città dei Promessi Sposi” con l’annuncio che il prossimo anno si tornerà a Villa Manzoni. I lavori di ristrutturazione infatti dovrebbero concludersi nella prossima primavera, come annunciato dal sindaco Mauro Gattinoni e dall’assessore alla cultura Simona Piazza. Gli interventi, dopo anni di attesa, sono infatti cominciati all’inizio dell’estate dello scorso anno e costeranno 4 milioni di euro, coperti con i fondi del Pnnr. Non a caso il sottotitolo di quest’anno è “Il museo che verrà: Manzoni è…»

«Ma un museo – ha detto il sindaco – non sono soltanto dei muri. E infatti è anche previsto un riallestimento: abbiamo partecipando a un bando presentando un progetto dal nome “Lucia” che starebbe per luoghi, cultura, innovazione e arte. Perché la cultura è cittadinanza ed è democrazia. I “Promessi sposi” sono uno strumento didattico nella stessa intenzione del suo autore ed è un pensiero che va rinnovato. Oggi, i musei non sono solo luoghi di conservazione, ma anche divulgativi e scientifici.»

E’ stata poi Piazza a indicare la filosofia del riallestimento: «L’obiettivo è ampliare l’offerta di visita, ma anche culturale e pedagogica. Al primo piano della villa sarà dunque ampliato il percorso manzoniano» e richiamandosi al sottotitolo del festival ha detto che «Manzoni è in rapporto con la cultura italiana, ma anche con il territorio, con l’arte e la lingua. Vogliamo dunque che il linguaggio del museo sia accessibile a tutti. C’è un comitato scientifico che sta lavorando. Sarà approfondito lo studio manzoniano della lingua, sarà un museo interattivo. Villa Manzoni sarà quindi qualcosa di più di un luogo di incontro e di dibattito culturale, ma anche ese di laboratori e diventerà il cuore della cultura lecchese. I percorsi manzoniani della città partono da lì e lì conducono.»

Da parte sua, il sindaco Gattinoni ha aggiunto che «la cultura nasce da un ecosistema. Il museo è aperto alla città e le scolaresche che lo visitano portano a casa dei valori. Sarà un museo del linguaggio e dei linguaggi. Oggi i giovani ascoltano il rap, il trap e la lingua del Manzoni è un’altra cosa. E in una società multietnica, per esempio. È difficile per uno studente straniere comprender cosa significhino monache, cardinali e frati. Ma ciò che attraverso il Manzoni si può far comprendere sono la libertà di scelta, l’evoluzione della donna, gli itinerari di emancipazione, la politica e il potere, la giustizia e l’ingiustizia. Che sono temi attuali e possono catturare i ragazzi. Questa è una sfida nazionale che vogliamo cogliere.»

Il festival è poi entrato subito nel vivo con la conferenza su “Manzoni gotico” che ha incrociato il tema di quest’anno del Medfest, il festival di cultura medievale ormai di portata lombarda in corso proprio in questo periodo con un appuntamenti in diverse province.

Ospite dell’incontro all’Officina Badoni, Fabio Camilletti, attualmente docente di letteratura italiana all’università di Warwick nel Regno Unito dopo essersi formato tra Pisa, Oxford Berlino e Birmingham. E proprio lo scorso anno ha pubblicato “Manzoni gotico: tre itinerari illegali nei Promessi Sposi”. E il libro è stato al centro del dialogo con il direttore dei musei cittadini Mauro Rossetto che ha sottolineato la molteplicità della figura manzoniana e dello stesso romanzo e come l’opera di Camilletti ne metta in luce gli aspetti più attuali e innovativi «perché compito del festival è aprire nuove finestre. Il Manzoni è stato un uomo che nella sua vita ha cambiato opinioni senza vergognarsene.»

Da parte sua, Camilletti ha ricordato come il romanzo gotico sia nato nel 1764 con il “Castello di Otranto” di Horace Walpole: «Gotico significa qualcosa di vagamente medievale, rozzo, selvaggio, anticlassico con episodi di violenza e di barbarie, pieno di superstizioni, irrazionalismo e credenze popolari, un romanzo che contraddice i canoni del bello scrivere. Con la sua eccessività, il romanzo gotico riesce a catturare le inquietudini del tempo, cosa che la letteratura con “l” maiuscola non è stato in grado di fare. Al centro c’è il problema del male. Ci sono dei caratteri che si ripetono: fanciulle perseguitate, rapimenti, castelli diroccati e castelli abitati da malvagi, delitti in convento. Un repertorio che nei Promessi Sposi c’è interamente. Nella letteratura italiana non c’è un romanzo più visceralmente gotico.»

Da una parte – come ha precisato Rossetto – i sono quindi i percorsi “legali” che accomuna gran parte degli studiosi e cioè il rifarsi di Manzoni all’Ivanoe di Walter Scott e al Werther di Goethe. Dall’altro i “percorsi illegali” indicati da Camilletti.

«Nel 1823 – ha proseguito il docente – il romanzo gotico è già finito, mentre nel 1816 c’era stata la polemica tra classicismo e romanticismo.»

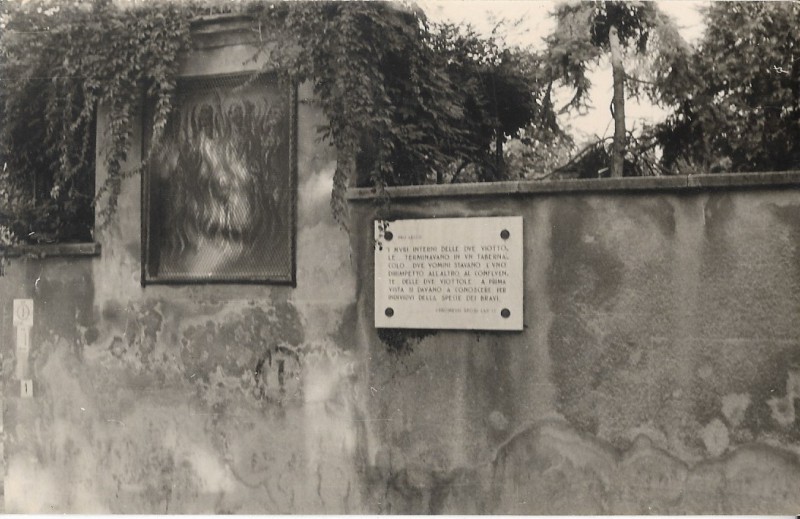

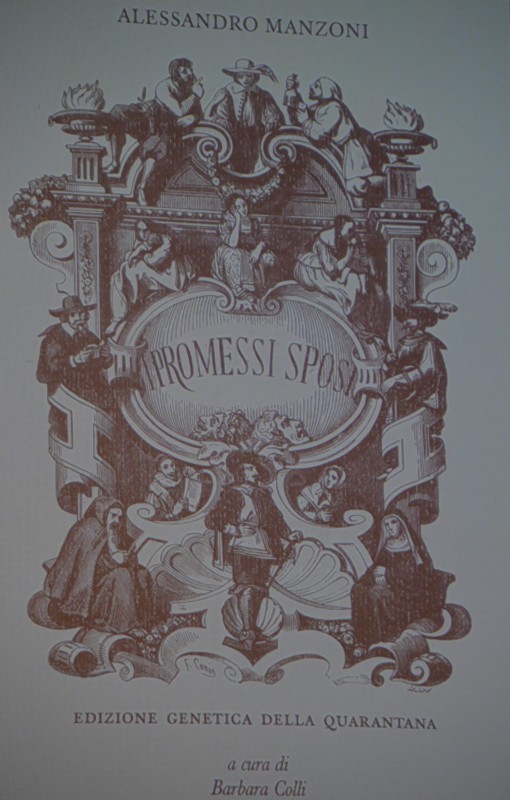

E poi l’interpretazione del romanzo «il cui vero inizio dell’azione è quando Renzo e Lucia si separano e cominciano le proprie peregrinazioni. In realtà le peripezie erano cominciate molto prima e cioè con le molestie da parte di don Rodrigo raccontate da Lucia e la scadenza della scommessa tra don Rodrigo e il conte Attilio sullo stupro di Lucia, perché di questo si tratta. Ci sono molti inizi possibili. E il mio libro gira attorno a questo e non è una questione oziosa. Manzoni ne ha scelto un altro che tutti conosciamo: quel volo d’uccello sul paesaggio che – in una forma precinematografica – scende nel dettaglio di don Abbondio, di quella figura nera come in un dipinto barocco. E il lago è una ipsilon. E una ipsilon è anche il crocicchio dove don Abbondio incontra i Bravi. E’ il mito di Ercole, dell’individuo posto di fronte a una scelta. Ma se don Abbondio avesse fatto le cose giuste e cioè avesse riferito l’accaduto ai suoi superiori, tutto sarebbe finito lì. E invece c’è una riflessione molto profonda sul libero arbitrio. Può scaturire un romanzo di peripezie o finire lì. Non a caso l’incontro avviene sotto un tabernacolo con le anime del purgatorio che richiama la deferenza popolare nei confronti della comunità dei morti. E c’è poi la morte livellatrice che richiama le danze macabre e i trionfi della morte. E il frontespizio della quarantana è un’iconografia del Trionfo della morte.» E quindi «se consideriamo il gotico come tema, il Manzoni pone al lettore il problema del male, senza citarlo espressamente. La sua reticenza è sottintendere. Così che il romanzo può essere letto in maniera innocente come ho fatto io a 13 anni, ma anche da adulto intuendo tutto quanto c’è sotto. E’ un gotico soffuso, ma molto potente. Era più gotica ancora la prima stesura ma ho voluto concentrarmi sull’edizione definitiva perché è quella che si legge ancora oggi.»

E quindi «se consideriamo il gotico come tema, il Manzoni pone al lettore il problema del male, senza citarlo espressamente. La sua reticenza è sottintendere. Così che il romanzo può essere letto in maniera innocente come ho fatto io a 13 anni, ma anche da adulto intuendo tutto quanto c’è sotto. E’ un gotico soffuso, ma molto potente. Era più gotica ancora la prima stesura ma ho voluto concentrarmi sull’edizione definitiva perché è quella che si legge ancora oggi.»

E se Rossetto ha ricordato che Manzoni non voluto indugiare sui gesti di affetti tra Renzo e Lucia che pure ci saranno stati, era perché non voleva che il suo romanzo fosse confuso con una storiella d’amore, Camilletti ha azzardo un parallelo tra Lucia e la Justine di De Sade, un romanzo anch’esso fondato una ragazza perseguitata che a sua volta è la metamorfosi della Vergine martire dell’ideologia cattolica.

«Sia Manzoni che Sade recepiscono questa figura e ne fanno una riflessione filosofica con esiti diversi perché diversi sono Manzoni e Sade, il primo cattolico e il secondo materialista. Ma entrambi si pongono il problema del male e della purezza. Se un autore vuole trasmettere dei valori bisogna scrivere un romanzo, soprattutto negli anni Venti dell’Ottocento in cui il romanzo era ancora qualcosa di equivoco o potenzialmente sconveniente. Ma raccontare solo il bene sarebbe stato noioso o non ci sarebbe stato un romanzo. E allora bisogna rappresentare il male. Il personaggio virtuoso deve incontrare il male. E’ un fascino obliquo e crea un problema, quello dell’evocare il male ed è per questo che il Manzoni resta deluso dalla forma del romanzo e l’abbandona.»

Un accostamento, quello tra Manzoni e Sade, che ha sollevato qualche dubbio da parte dell’ex direttore museale lecchese Gianluigi Daccò, secondo cui Manzoni non può aver letto Sade: in Italia non è mai arrivato e in Francia era stato proibito.»

Secondo il relatore, invece, pur ammettendo che non ci sia prova e probabilmente mai ci sarà della lettura di Sade da parte di Manzoni, è pur vero che quel testo circolasse abbondantemente nei circoli letterari: la “Justine” era stampata clandestinamente e circolava in molte copie. Poi, chissà.

In serata, invece, il tema gotico è stato affrontato in musica nella serata “Eros e Thanatos. Echi del gotico nella musica del Novecento” in cartellone per il Medfest. Si sono esibiti la mezzosoprano lecchese Dyana Bovolo, l’arpista Martina Nifantanni e lo “String Quartet Fep” con cesare Carretta e Silvia Maffeis ai violini, Anna Pecora alla viola e Claudio Giacomazzi al violoncello, con la voce registrate di Ancilla Oggiono a introdurre i brani.

A presentare il concerto è stato il musicologo Angelo Rusconi, sottolineando come una “linea gotica” nella musica sia cominciata alla fine del Settecento, sia durata per tutto l’Ottocento, approdando poi nel Ventesimo secolo. In programma il “Conte fantastique” di André Caplet (1878-1925) ispirato a un racconto di Edgar Allan Poe (“La maschera della morte rossa”) e “Il tramonto” di Ottorino Respighi (1879-1936) con testo di Percy Bysshe Shelley, peraltro marito di quella Mary Shelley autrice di Frankestein. «E così – ha concluso Rusconi – vista l’atmosfera cupa, abbiamo pensato bene di completare il programma con “I crisantemi”, un quartetto d’archi di Giacomo Puccini (1855-1924). E siccome sappiamo che Puccini non buttava mai via niente, quello stesso brano compare nell’opera della “Manon Lescaut”.

«Ma un museo – ha detto il sindaco – non sono soltanto dei muri. E infatti è anche previsto un riallestimento: abbiamo partecipando a un bando presentando un progetto dal nome “Lucia” che starebbe per luoghi, cultura, innovazione e arte. Perché la cultura è cittadinanza ed è democrazia. I “Promessi sposi” sono uno strumento didattico nella stessa intenzione del suo autore ed è un pensiero che va rinnovato. Oggi, i musei non sono solo luoghi di conservazione, ma anche divulgativi e scientifici.»

E’ stata poi Piazza a indicare la filosofia del riallestimento: «L’obiettivo è ampliare l’offerta di visita, ma anche culturale e pedagogica. Al primo piano della villa sarà dunque ampliato il percorso manzoniano» e richiamandosi al sottotitolo del festival ha detto che «Manzoni è in rapporto con la cultura italiana, ma anche con il territorio, con l’arte e la lingua. Vogliamo dunque che il linguaggio del museo sia accessibile a tutti. C’è un comitato scientifico che sta lavorando. Sarà approfondito lo studio manzoniano della lingua, sarà un museo interattivo. Villa Manzoni sarà quindi qualcosa di più di un luogo di incontro e di dibattito culturale, ma anche ese di laboratori e diventerà il cuore della cultura lecchese. I percorsi manzoniani della città partono da lì e lì conducono.»

Da parte sua, il sindaco Gattinoni ha aggiunto che «la cultura nasce da un ecosistema. Il museo è aperto alla città e le scolaresche che lo visitano portano a casa dei valori. Sarà un museo del linguaggio e dei linguaggi. Oggi i giovani ascoltano il rap, il trap e la lingua del Manzoni è un’altra cosa. E in una società multietnica, per esempio. È difficile per uno studente straniere comprender cosa significhino monache, cardinali e frati. Ma ciò che attraverso il Manzoni si può far comprendere sono la libertà di scelta, l’evoluzione della donna, gli itinerari di emancipazione, la politica e il potere, la giustizia e l’ingiustizia. Che sono temi attuali e possono catturare i ragazzi. Questa è una sfida nazionale che vogliamo cogliere.»

Il festival è poi entrato subito nel vivo con la conferenza su “Manzoni gotico” che ha incrociato il tema di quest’anno del Medfest, il festival di cultura medievale ormai di portata lombarda in corso proprio in questo periodo con un appuntamenti in diverse province.

Ospite dell’incontro all’Officina Badoni, Fabio Camilletti, attualmente docente di letteratura italiana all’università di Warwick nel Regno Unito dopo essersi formato tra Pisa, Oxford Berlino e Birmingham. E proprio lo scorso anno ha pubblicato “Manzoni gotico: tre itinerari illegali nei Promessi Sposi”. E il libro è stato al centro del dialogo con il direttore dei musei cittadini Mauro Rossetto che ha sottolineato la molteplicità della figura manzoniana e dello stesso romanzo e come l’opera di Camilletti ne metta in luce gli aspetti più attuali e innovativi «perché compito del festival è aprire nuove finestre. Il Manzoni è stato un uomo che nella sua vita ha cambiato opinioni senza vergognarsene.»

Da parte sua, Camilletti ha ricordato come il romanzo gotico sia nato nel 1764 con il “Castello di Otranto” di Horace Walpole: «Gotico significa qualcosa di vagamente medievale, rozzo, selvaggio, anticlassico con episodi di violenza e di barbarie, pieno di superstizioni, irrazionalismo e credenze popolari, un romanzo che contraddice i canoni del bello scrivere. Con la sua eccessività, il romanzo gotico riesce a catturare le inquietudini del tempo, cosa che la letteratura con “l” maiuscola non è stato in grado di fare. Al centro c’è il problema del male. Ci sono dei caratteri che si ripetono: fanciulle perseguitate, rapimenti, castelli diroccati e castelli abitati da malvagi, delitti in convento. Un repertorio che nei Promessi Sposi c’è interamente. Nella letteratura italiana non c’è un romanzo più visceralmente gotico.»

Da una parte – come ha precisato Rossetto – i sono quindi i percorsi “legali” che accomuna gran parte degli studiosi e cioè il rifarsi di Manzoni all’Ivanoe di Walter Scott e al Werther di Goethe. Dall’altro i “percorsi illegali” indicati da Camilletti.

«Nel 1823 – ha proseguito il docente – il romanzo gotico è già finito, mentre nel 1816 c’era stata la polemica tra classicismo e romanticismo.»

E poi l’interpretazione del romanzo «il cui vero inizio dell’azione è quando Renzo e Lucia si separano e cominciano le proprie peregrinazioni. In realtà le peripezie erano cominciate molto prima e cioè con le molestie da parte di don Rodrigo raccontate da Lucia e la scadenza della scommessa tra don Rodrigo e il conte Attilio sullo stupro di Lucia, perché di questo si tratta. Ci sono molti inizi possibili. E il mio libro gira attorno a questo e non è una questione oziosa. Manzoni ne ha scelto un altro che tutti conosciamo: quel volo d’uccello sul paesaggio che – in una forma precinematografica – scende nel dettaglio di don Abbondio, di quella figura nera come in un dipinto barocco. E il lago è una ipsilon. E una ipsilon è anche il crocicchio dove don Abbondio incontra i Bravi. E’ il mito di Ercole, dell’individuo posto di fronte a una scelta. Ma se don Abbondio avesse fatto le cose giuste e cioè avesse riferito l’accaduto ai suoi superiori, tutto sarebbe finito lì. E invece c’è una riflessione molto profonda sul libero arbitrio. Può scaturire un romanzo di peripezie o finire lì. Non a caso l’incontro avviene sotto un tabernacolo con le anime del purgatorio che richiama la deferenza popolare nei confronti della comunità dei morti. E c’è poi la morte livellatrice che richiama le danze macabre e i trionfi della morte. E il frontespizio della quarantana è un’iconografia del Trionfo della morte.»

E se Rossetto ha ricordato che Manzoni non voluto indugiare sui gesti di affetti tra Renzo e Lucia che pure ci saranno stati, era perché non voleva che il suo romanzo fosse confuso con una storiella d’amore, Camilletti ha azzardo un parallelo tra Lucia e la Justine di De Sade, un romanzo anch’esso fondato una ragazza perseguitata che a sua volta è la metamorfosi della Vergine martire dell’ideologia cattolica.

«Sia Manzoni che Sade recepiscono questa figura e ne fanno una riflessione filosofica con esiti diversi perché diversi sono Manzoni e Sade, il primo cattolico e il secondo materialista. Ma entrambi si pongono il problema del male e della purezza. Se un autore vuole trasmettere dei valori bisogna scrivere un romanzo, soprattutto negli anni Venti dell’Ottocento in cui il romanzo era ancora qualcosa di equivoco o potenzialmente sconveniente. Ma raccontare solo il bene sarebbe stato noioso o non ci sarebbe stato un romanzo. E allora bisogna rappresentare il male. Il personaggio virtuoso deve incontrare il male. E’ un fascino obliquo e crea un problema, quello dell’evocare il male ed è per questo che il Manzoni resta deluso dalla forma del romanzo e l’abbandona.»

Secondo il relatore, invece, pur ammettendo che non ci sia prova e probabilmente mai ci sarà della lettura di Sade da parte di Manzoni, è pur vero che quel testo circolasse abbondantemente nei circoli letterari: la “Justine” era stampata clandestinamente e circolava in molte copie. Poi, chissà.

In serata, invece, il tema gotico è stato affrontato in musica nella serata “Eros e Thanatos. Echi del gotico nella musica del Novecento” in cartellone per il Medfest. Si sono esibiti la mezzosoprano lecchese Dyana Bovolo, l’arpista Martina Nifantanni e lo “String Quartet Fep” con cesare Carretta e Silvia Maffeis ai violini, Anna Pecora alla viola e Claudio Giacomazzi al violoncello, con la voce registrate di Ancilla Oggiono a introdurre i brani.

A presentare il concerto è stato il musicologo Angelo Rusconi, sottolineando come una “linea gotica” nella musica sia cominciata alla fine del Settecento, sia durata per tutto l’Ottocento, approdando poi nel Ventesimo secolo. In programma il “Conte fantastique” di André Caplet (1878-1925) ispirato a un racconto di Edgar Allan Poe (“La maschera della morte rossa”) e “Il tramonto” di Ottorino Respighi (1879-1936) con testo di Percy Bysshe Shelley, peraltro marito di quella Mary Shelley autrice di Frankestein. «E così – ha concluso Rusconi – vista l’atmosfera cupa, abbiamo pensato bene di completare il programma con “I crisantemi”, un quartetto d’archi di Giacomo Puccini (1855-1924). E siccome sappiamo che Puccini non buttava mai via niente, quello stesso brano compare nell’opera della “Manon Lescaut”.

D.C.