Calolzio: elemento identitario e pure fonte di 'divisioni', le campane di San Martino nel libro di Dario Dell'Oro

Quest'oggi, martedì 11 novembre, hanno suonato a festa per annunciare una ricorrenza speciale, quella del patrono San Martino. Del resto a Calolziocorte (ma non solo, in realtà) le campane rappresentano da sempre una piccola grande parte della storia della comunità, un autentico elemento identitario: nei secoli, infatti, sono state benedette, requisite, restituite e amate come parte viva del paese, sono state fonte di unione ma anche di divisione, senza mai smettere, comunque, di scandire con i loro rintocchi le ore e i momenti più significativi dell'anno.

L'argomento - certamente curioso - è stato al centro di un incontro promosso nella serata di ieri, lunedì, dalla Parrocchia del centro, all'interno del programma della rassegna culturale e religiosa "L'Estate di San Martino".

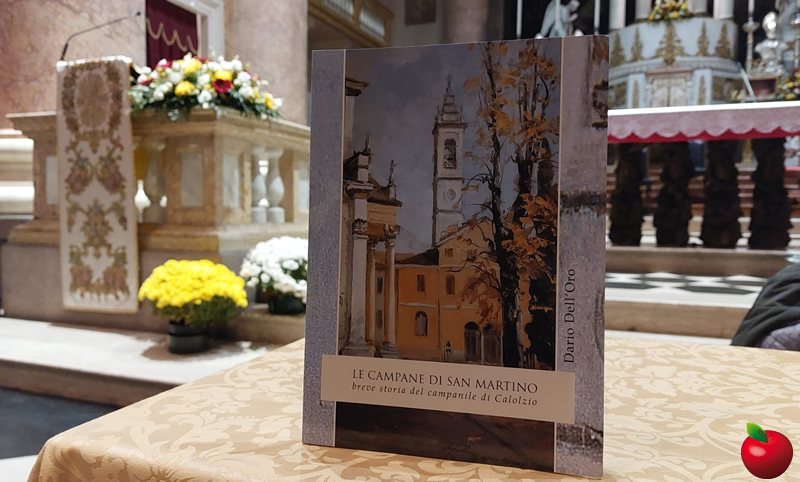

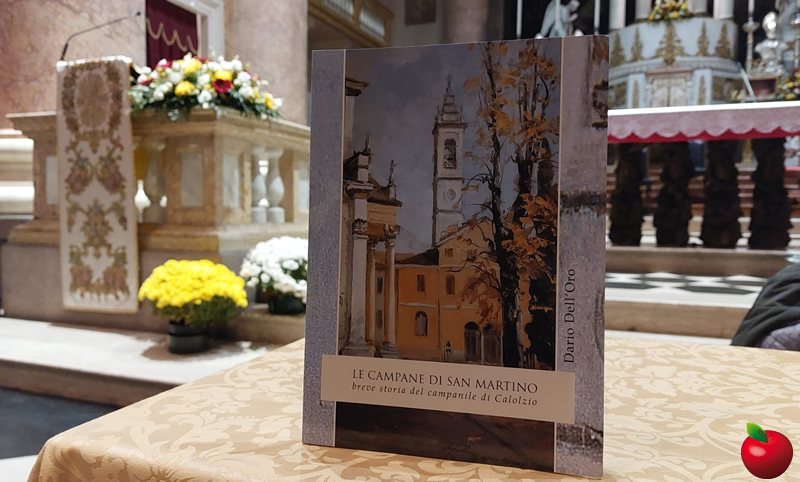

A fare da relatore Dario Dell'Oro, studioso e appassionato di storia locale, autore di diversi libri sulle radici e le tradizioni di Calolziocorte e dintorni tra cui uno dedicato appunto alle campane. Un volume uscito, a onor del vero, nell'agosto 2018 (senza però presentazioni "ufficiali"), in concomitanza con i duecento anni dalla posa della prima pietra della Chiesa arcipresbiterale con il nobile fine di sostenere, almeno in parte, la raccolta fondi per i lavori di manutenzione del campanile.

Due le questioni principali toccate ieri sera dall'autore nel corso del suo viaggio nella memoria, di fronte a un poco numeroso ma attento pubblico di fedeli riunitisi proprio in Chiesa: le antiche divisioni all'interno della comunità dovute (anche) alle campane, e le requisizioni scattate nel secolo scorso durante la guerra.

"Le fonti storiche raccontano che alla fine del 1300 da queste parti non esistevano ancora le Parrocchie, ma solo sacerdoti "itineranti", in quanto era tutto concentrato nella Pieve di Garlate" ha raccontato Dell'Oro, tornando molto indietro nel tempo. "Nel 1443, poi, un passaggio decisivo: in un contesto di grande frammentazione territoriale, Calolzio riesce a ottenere una sua autonomia, mentre il Comune di Sala viene aggregato a quello di Lorentino e della Bretta (quest'ultimo ora diviso tra Monte Marenzo e Torre de Busi). E proprio a Sala - dove le funzioni religiose venivano celebrate in quella che oggi è la chiesa vecchia, dotata di una campana - nascono i problemi: la comunità, prevalentemente contadina, non è infatti in grado di contribuire al mantenimento del curato, un onere per cui si prevede che ogni famiglia dei Comuni coinvolti versi una decima in cereali, vino, legna, carne o altro, partecipando inoltre a eventuali spese come, appunto, quelle per i lavori di sistemazione di campane e campanili, sempre molto costosi".

Per andare incontro ai mezzadri, in Valle si stabilisce quindi che la gente di Sala possa pagare solo un quinto del dovuto. Peccato che, con il passare del tempo, sparisca il registro che attesta l'accordo, in seguito trasmesso solo a voce grazie ai "vecchi" della comunità: una sorta di "si è sempre fatto così", in sostanza, che però nel corso del Seicento, e in particolare nel periodo tormentato dalla peste, viene messo in discussione scatenando battaglie su battaglie.

"A Sala tengono duro, fino al 1763 quando i cittadini arrivano a intentare una causa al tribunale di Venezia per farsi valere "contro" Calolzio, che di fatto era l'unico Comune a contestare ancora quella disposizione: purtroppo non abbiamo riscontri successivi, ma la sensazione è che l'abbia avuta vinta proprio Sala" ha proseguito l'autore del libro, passando poi al secondo tema: "Nel 1942 il Governo di Mussolini decreta la requisizione delle campane - almeno due per tutti i campanili d'Italia - per la produzione di armamenti bellici: un'imposizione che non viene accolta bene da nessuno, soprattutto dopo il precedente del 1918 voluto dall'Austria. Nel 1951, poi, a guerra finita si costituisce a Roma una Commissione per fornire tutto il bronzo necessario per la rifusione delle campane, che nella nostra Chiesa di San Martino arrivano il 19 marzo di quello stesso anno. E per pagarle si mobilitano in tantissimi tra singoli cittadini, associazioni e aziende".

Ciò a ulteriore testimonianza del profondo significato che questi strumenti hanno sempre avuto all'interno delle comunità, con il loro suono inconfondibile. Che eppure, oggi, a volte, "infastidisce qualcuno". "E allora vuol dire che i tempi sono davvero cambiati".

L'argomento - certamente curioso - è stato al centro di un incontro promosso nella serata di ieri, lunedì, dalla Parrocchia del centro, all'interno del programma della rassegna culturale e religiosa "L'Estate di San Martino".

Dario Dell'Oro

A fare da relatore Dario Dell'Oro, studioso e appassionato di storia locale, autore di diversi libri sulle radici e le tradizioni di Calolziocorte e dintorni tra cui uno dedicato appunto alle campane. Un volume uscito, a onor del vero, nell'agosto 2018 (senza però presentazioni "ufficiali"), in concomitanza con i duecento anni dalla posa della prima pietra della Chiesa arcipresbiterale con il nobile fine di sostenere, almeno in parte, la raccolta fondi per i lavori di manutenzione del campanile.

Due le questioni principali toccate ieri sera dall'autore nel corso del suo viaggio nella memoria, di fronte a un poco numeroso ma attento pubblico di fedeli riunitisi proprio in Chiesa: le antiche divisioni all'interno della comunità dovute (anche) alle campane, e le requisizioni scattate nel secolo scorso durante la guerra.

"Le fonti storiche raccontano che alla fine del 1300 da queste parti non esistevano ancora le Parrocchie, ma solo sacerdoti "itineranti", in quanto era tutto concentrato nella Pieve di Garlate" ha raccontato Dell'Oro, tornando molto indietro nel tempo. "Nel 1443, poi, un passaggio decisivo: in un contesto di grande frammentazione territoriale, Calolzio riesce a ottenere una sua autonomia, mentre il Comune di Sala viene aggregato a quello di Lorentino e della Bretta (quest'ultimo ora diviso tra Monte Marenzo e Torre de Busi). E proprio a Sala - dove le funzioni religiose venivano celebrate in quella che oggi è la chiesa vecchia, dotata di una campana - nascono i problemi: la comunità, prevalentemente contadina, non è infatti in grado di contribuire al mantenimento del curato, un onere per cui si prevede che ogni famiglia dei Comuni coinvolti versi una decima in cereali, vino, legna, carne o altro, partecipando inoltre a eventuali spese come, appunto, quelle per i lavori di sistemazione di campane e campanili, sempre molto costosi".

Per andare incontro ai mezzadri, in Valle si stabilisce quindi che la gente di Sala possa pagare solo un quinto del dovuto. Peccato che, con il passare del tempo, sparisca il registro che attesta l'accordo, in seguito trasmesso solo a voce grazie ai "vecchi" della comunità: una sorta di "si è sempre fatto così", in sostanza, che però nel corso del Seicento, e in particolare nel periodo tormentato dalla peste, viene messo in discussione scatenando battaglie su battaglie.

"A Sala tengono duro, fino al 1763 quando i cittadini arrivano a intentare una causa al tribunale di Venezia per farsi valere "contro" Calolzio, che di fatto era l'unico Comune a contestare ancora quella disposizione: purtroppo non abbiamo riscontri successivi, ma la sensazione è che l'abbia avuta vinta proprio Sala" ha proseguito l'autore del libro, passando poi al secondo tema: "Nel 1942 il Governo di Mussolini decreta la requisizione delle campane - almeno due per tutti i campanili d'Italia - per la produzione di armamenti bellici: un'imposizione che non viene accolta bene da nessuno, soprattutto dopo il precedente del 1918 voluto dall'Austria. Nel 1951, poi, a guerra finita si costituisce a Roma una Commissione per fornire tutto il bronzo necessario per la rifusione delle campane, che nella nostra Chiesa di San Martino arrivano il 19 marzo di quello stesso anno. E per pagarle si mobilitano in tantissimi tra singoli cittadini, associazioni e aziende".

Ciò a ulteriore testimonianza del profondo significato che questi strumenti hanno sempre avuto all'interno delle comunità, con il loro suono inconfondibile. Che eppure, oggi, a volte, "infastidisce qualcuno". "E allora vuol dire che i tempi sono davvero cambiati".