SCAFFALE LECCHESE/255: la contesa su Sant’Agostino è cominciata con Alessandro Manzoni

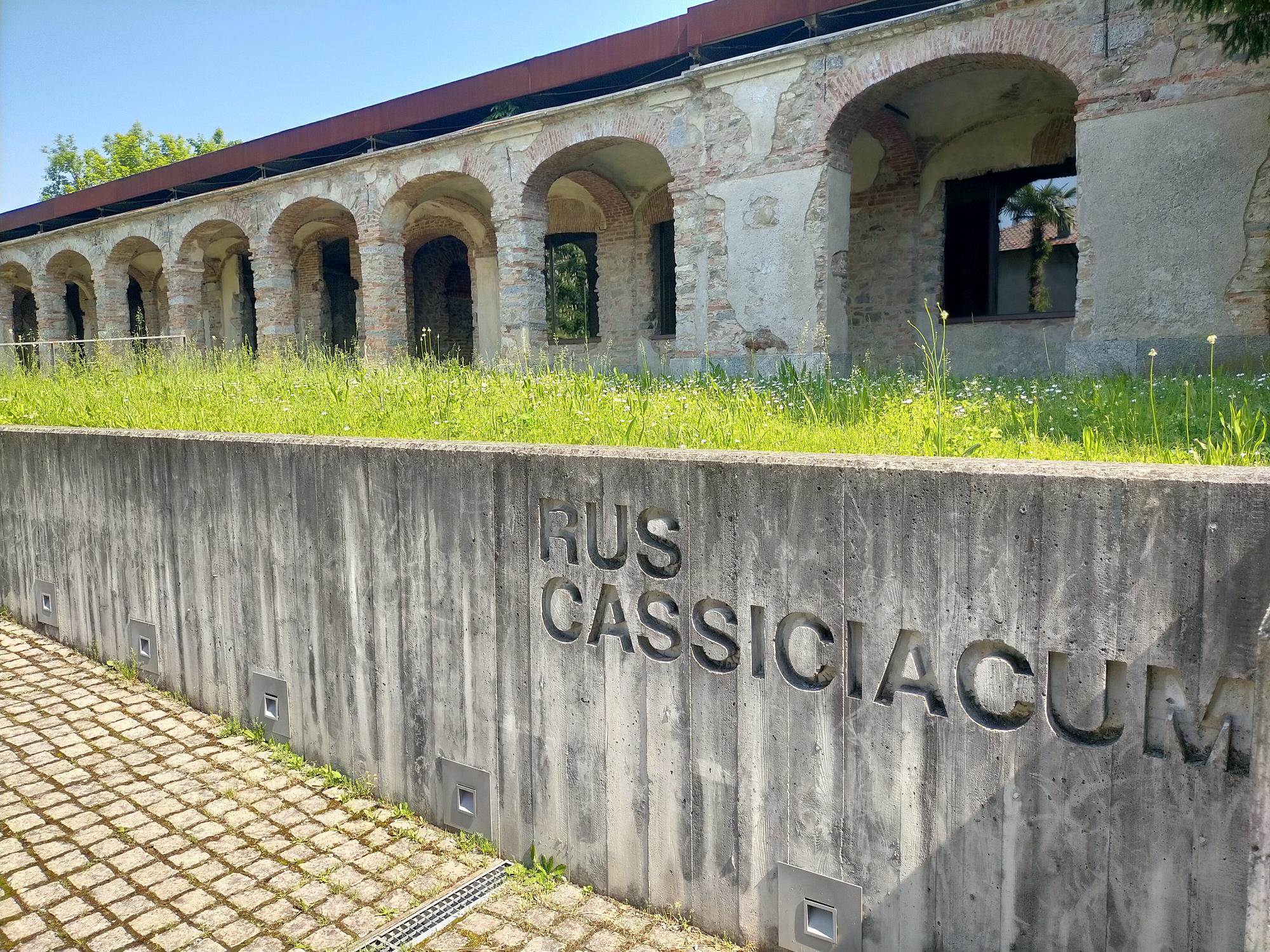

In questi giorni, in occasione dell’elezione del sommo pontefice Leone XIV, le cronache locali non potevano certo trascurare che il papa appena nominato, all’anagrafe Robert Francis Prevost, ormai una ventina di anni fa, da frate agostiniano era venuto a rendere omaggio al “Rus Cassiciacum”, a Cassago Brianza, il luogo che avrebbe ospitato il ritiro di sant’Agostino nei mesi di preparazione al battesimo.

Avrebbe ospitato. Perché da oltre un secolo, a contendere alla brianzola Cassago l’onore di avere ospitato sant’Agostino c’è la località varesina di Casciago. E’ confronto serrato. Battaglia dura. Che ha coinvolto e ancora coinvolge studiosi di peso, accademici, ma anche eruditi locali o ricercatori dilettanti L’argomento religioso evita che la discussione trascenda. Ma a volte in qualche riga polemica s’avvertono accuse non proprio leggere.

Tanto pandemonio, tra l’altro, si deve ad Alessandro Manzoni, proprio lui. Sarà poi destino che i “luoghi manzoniani” siano ragione di controversie. Solo che stavolta la posta è alta: ci sono di mezzo la storia, un padre della Chiesa, uno dei maggiori filosofi dell’Occidente, uno dei passaggi significativi del cristianesimo. Altro che la casa di Lucia, «o qua o là». Cerchiamo di sintetizzare la vicenda e l’ormai secolare diatriba, senza entrare nei dettagli: una gran mole di documenti ufficiali o meno, ritrovamenti archeologici, descrizioni paesaggistiche, distanze chilometriche, studi linguistici, indagini toponomastiche, articoli di giornali specializzati e popolari, testimonianze storiche, frasi riportate, tradizioni locali, leggende, tante ipotesi, molti dubbi. Tutto ciò è infatti raccontato dalle molte pagine scritte negli anni e delle quali è improbo offrire un riassunto esauriente.

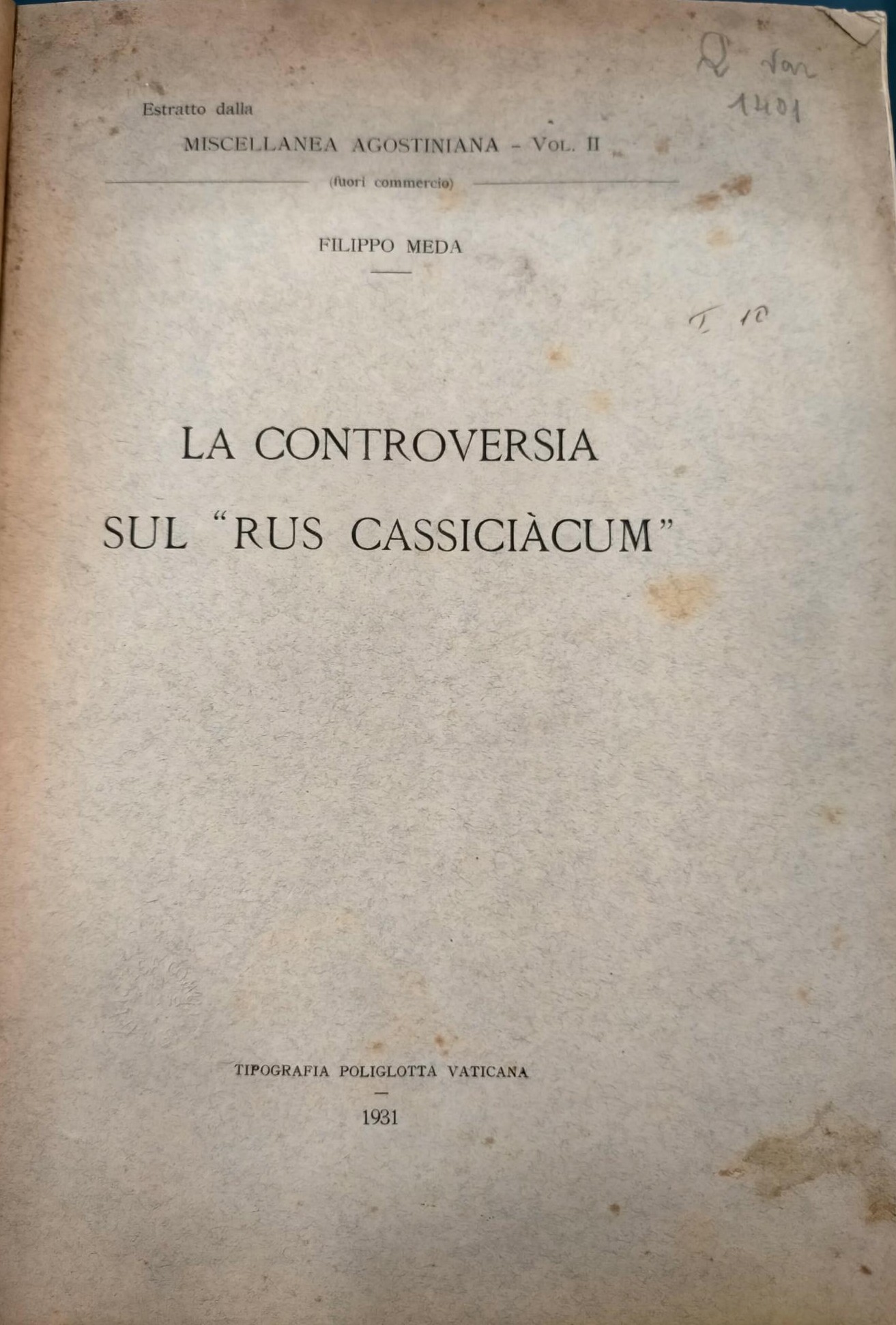

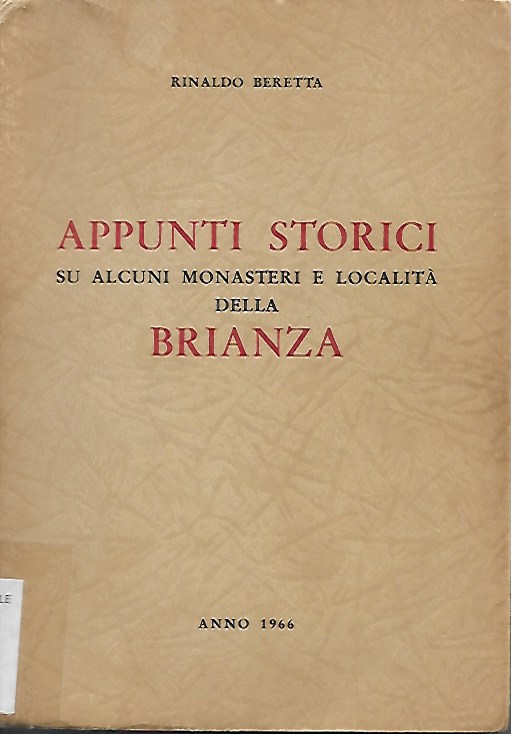

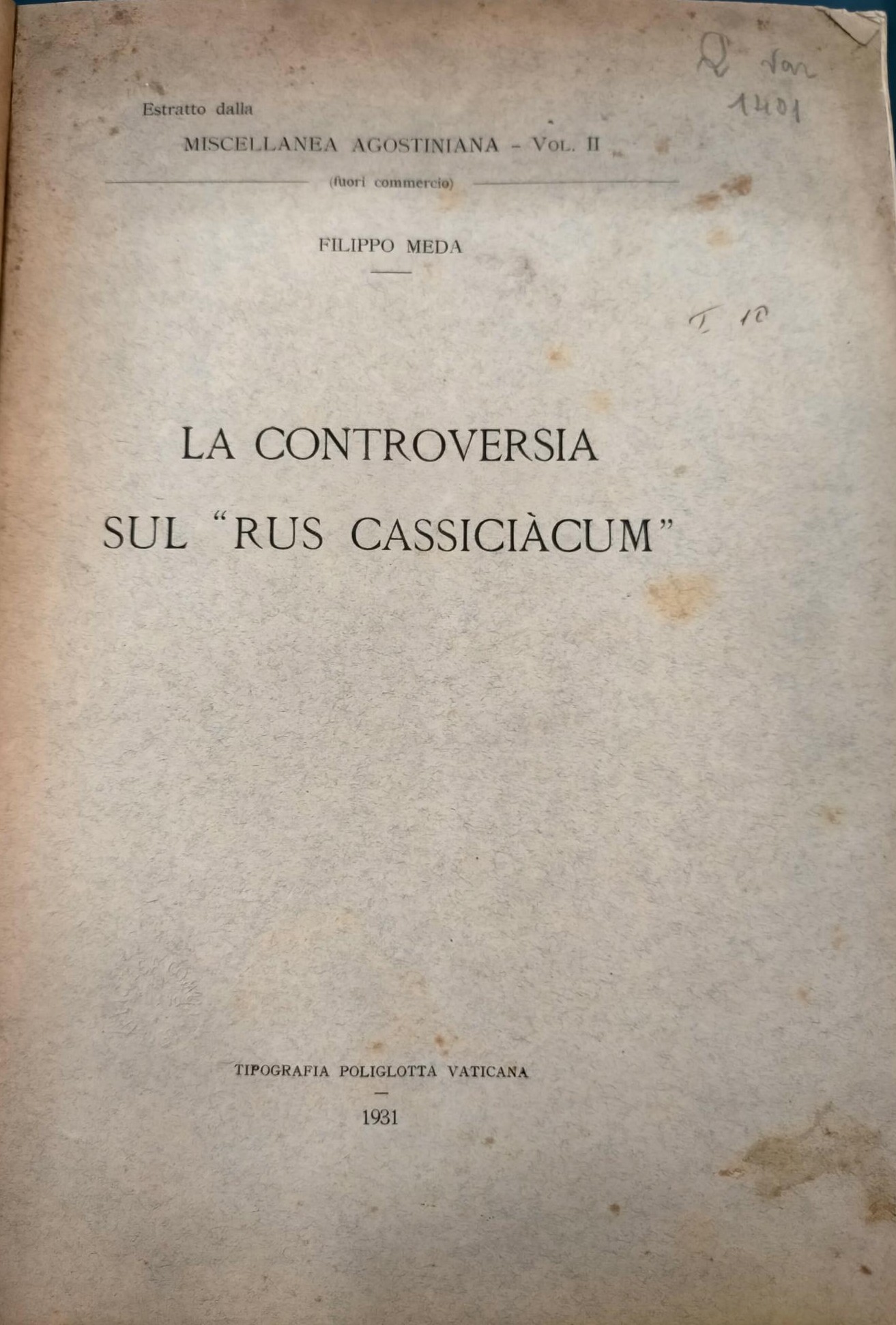

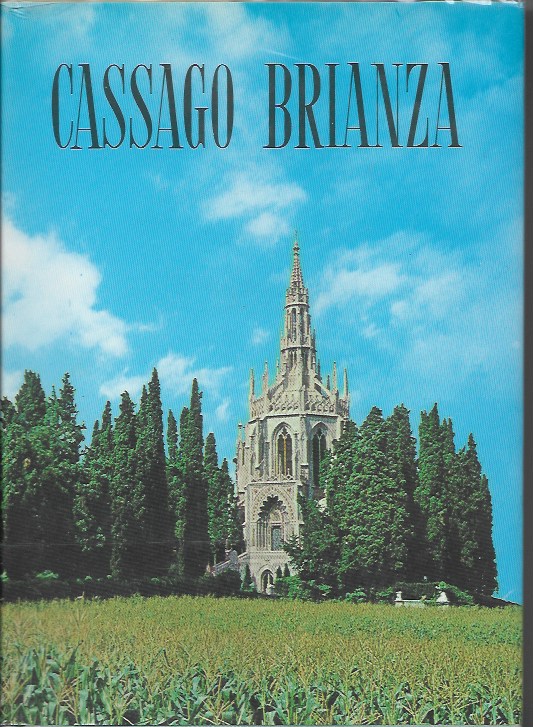

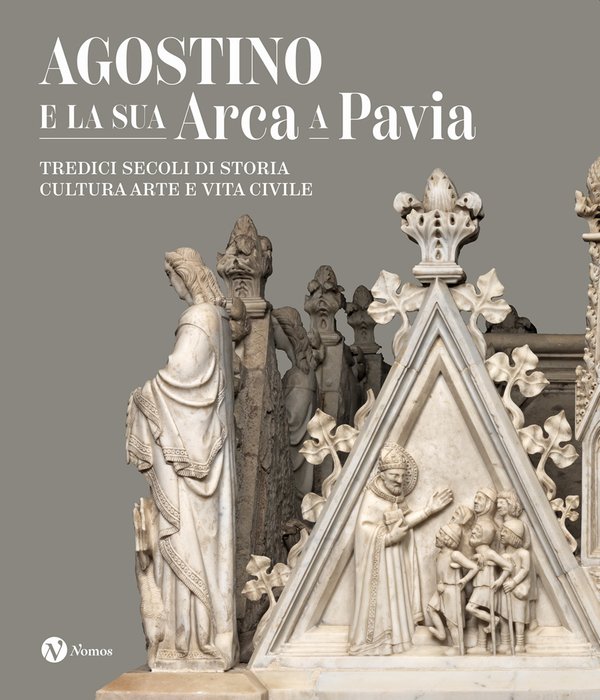

Cerchiamo di sintetizzare la vicenda e l’ormai secolare diatriba, senza entrare nei dettagli: una gran mole di documenti ufficiali o meno, ritrovamenti archeologici, descrizioni paesaggistiche, distanze chilometriche, studi linguistici, indagini toponomastiche, articoli di giornali specializzati e popolari, testimonianze storiche, frasi riportate, tradizioni locali, leggende, tante ipotesi, molti dubbi. Tutto ciò è infatti raccontato dalle molte pagine scritte negli anni e delle quali è improbo offrire un riassunto esauriente.  Per orientarci in questo ginepraio ci siamo affidati ad alcune guide che, in verità, ci tirano chi da una parte e chi dall’altra. Senza contare chi sta nel mezzo. Ci siamo affidati a Filippo Meda (1869-1939), giornalista e politico cattolico che nel 1931 pubblicò “La controversia sul Rus Cassiciacum”. A monsignor Carlo Marcora (1913-1993), dottore della Biblioteca Ambrosiana che molte opere ha dedicato al nostro territorio (basti pensare a Piona e a San Pietro al Monte): in questo caso autore di una storia di Cassago (1982). Al cassaghese Luigi Beretta: nel 2016, quand’era presidente dell’Associazione Sant’Agostino, condensò in un opuscolo le” ragioni” del proprio paese (“Sant’Agostino a Cassago Brianza. Storia e tradizione”). A don Rinaldo Beretta (1875-1976), prete di origini barzanesi, definito «figura di riferimento per la storia lombarda»: nel 1928 pubblicò “Il ‘rus Cassiciacum’ di Sant’Agostino” poi inserito in un’antologia edita prima nel 1947 e poi nel 1966 (“Appunti storici su alcuni monasteri e località della Brianza”). A Dante Isella (1922-2007), uno dei massimi filologi italiani, curatore di un libretto pubblicato dal Comune di Casciago nel 1986: “Alessandro Manzoni e il ‘rus Cassiciacum’ di S. Agostino”. Al grande studioso manzoniano Angelo Stella (1928-2023) e al linguista Pierluigi Cuzzolin, autori di due studi contenuti in un ponderoso volume uscito nel 2023: “Agostino e la sua arca a Pavia: tredici secoli di storia, cultura, arte e vita civile” a cura di Renzo Dionigi (Edizioni Nomos di Busto Arsizio).

Per orientarci in questo ginepraio ci siamo affidati ad alcune guide che, in verità, ci tirano chi da una parte e chi dall’altra. Senza contare chi sta nel mezzo. Ci siamo affidati a Filippo Meda (1869-1939), giornalista e politico cattolico che nel 1931 pubblicò “La controversia sul Rus Cassiciacum”. A monsignor Carlo Marcora (1913-1993), dottore della Biblioteca Ambrosiana che molte opere ha dedicato al nostro territorio (basti pensare a Piona e a San Pietro al Monte): in questo caso autore di una storia di Cassago (1982). Al cassaghese Luigi Beretta: nel 2016, quand’era presidente dell’Associazione Sant’Agostino, condensò in un opuscolo le” ragioni” del proprio paese (“Sant’Agostino a Cassago Brianza. Storia e tradizione”). A don Rinaldo Beretta (1875-1976), prete di origini barzanesi, definito «figura di riferimento per la storia lombarda»: nel 1928 pubblicò “Il ‘rus Cassiciacum’ di Sant’Agostino” poi inserito in un’antologia edita prima nel 1947 e poi nel 1966 (“Appunti storici su alcuni monasteri e località della Brianza”). A Dante Isella (1922-2007), uno dei massimi filologi italiani, curatore di un libretto pubblicato dal Comune di Casciago nel 1986: “Alessandro Manzoni e il ‘rus Cassiciacum’ di S. Agostino”. Al grande studioso manzoniano Angelo Stella (1928-2023) e al linguista Pierluigi Cuzzolin, autori di due studi contenuti in un ponderoso volume uscito nel 2023: “Agostino e la sua arca a Pavia: tredici secoli di storia, cultura, arte e vita civile” a cura di Renzo Dionigi (Edizioni Nomos di Busto Arsizio).  Tutto ha inizio da un passo delle “Confessioni” di sant’Agostino il quale chiede a Dio di ricompensare un tale Verecondo «per avermi ospitato nella sua villa a Cassicaco, dove trovai riposo in te dalla tempesta del mondo». In quella villa, il futuro santo trascorse i mesi dall’autunno del 386 fino a tutta la Quaresima del 387 per poi essere battezzato nella notte di Pasqua da Sant’Ambrogio nel Battistero di San Giovanni alle Fonti a Milano. Il ritiro non fu certo un eremitaggio: con Agostino c’erano la madre Monica, il fratello Navigo, il figlio Adeodato che il santo aveva avuto nella sua vita da laico, i cugini Lastidiano e Rustico, l’amico Alipio, i discepoli Trigezio e Licenzio. Insomma, una bella comitiva. Considerando Verecondo e i suoi famigliari nonché la servitù, la villa di Cassiciaco (Cassiciacum, in latino) doveva avere una certa estensione.

Tutto ha inizio da un passo delle “Confessioni” di sant’Agostino il quale chiede a Dio di ricompensare un tale Verecondo «per avermi ospitato nella sua villa a Cassicaco, dove trovai riposo in te dalla tempesta del mondo». In quella villa, il futuro santo trascorse i mesi dall’autunno del 386 fino a tutta la Quaresima del 387 per poi essere battezzato nella notte di Pasqua da Sant’Ambrogio nel Battistero di San Giovanni alle Fonti a Milano. Il ritiro non fu certo un eremitaggio: con Agostino c’erano la madre Monica, il fratello Navigo, il figlio Adeodato che il santo aveva avuto nella sua vita da laico, i cugini Lastidiano e Rustico, l’amico Alipio, i discepoli Trigezio e Licenzio. Insomma, una bella comitiva. Considerando Verecondo e i suoi famigliari nonché la servitù, la villa di Cassiciaco (Cassiciacum, in latino) doveva avere una certa estensione. E’ dello storico milanese Tristano Calco, vissuto a cavallo tra XV e XVI secolo, nella sua incompiuta “Storia Patria” la prima testimonianza, di quelle arrivate fino a noi, a identificare Cassiciacum con Cassago. Stando alla Treccani, Calco gode fama di essere tra i più solerti e sicuri cronisti del Rinascimento italiano. Secondo don Rinaldo Beretta avrà desunto la notizia «da qualche copia manoscritta delle “Confessioni” del secolo XI o XII» Però - aggiunge don Rinaldo - è con lo storico secentesco Giovanni Ripamonti, peraltro punto di riferimento per i “Promessi sposi” manzoniani, «che espressamente si pose il ritiro del santo fra i colli briantei, e cioè a Cassiciaco in pieve di Missaglia. Prima di lui non conosco scrittore che accetti a tale celebrità». Da parte sua, Meda sottolinea come Ripamonti fosse originario di Tegnone (oggi Comune di Colle Brianza), nella parrocchia di Nava «proprio nella stessa pieve di Missaglia» e pertanto «la sua affermazione può essere l’eco della tradizione popolare».

E’ dello storico milanese Tristano Calco, vissuto a cavallo tra XV e XVI secolo, nella sua incompiuta “Storia Patria” la prima testimonianza, di quelle arrivate fino a noi, a identificare Cassiciacum con Cassago. Stando alla Treccani, Calco gode fama di essere tra i più solerti e sicuri cronisti del Rinascimento italiano. Secondo don Rinaldo Beretta avrà desunto la notizia «da qualche copia manoscritta delle “Confessioni” del secolo XI o XII» Però - aggiunge don Rinaldo - è con lo storico secentesco Giovanni Ripamonti, peraltro punto di riferimento per i “Promessi sposi” manzoniani, «che espressamente si pose il ritiro del santo fra i colli briantei, e cioè a Cassiciaco in pieve di Missaglia. Prima di lui non conosco scrittore che accetti a tale celebrità». Da parte sua, Meda sottolinea come Ripamonti fosse originario di Tegnone (oggi Comune di Colle Brianza), nella parrocchia di Nava «proprio nella stessa pieve di Missaglia» e pertanto «la sua affermazione può essere l’eco della tradizione popolare». Con Ripamonti siamo nel XVII secolo che è quello del romanzo manzoniano e quindi della peste del 1630. Ed è proprio in quell’occasione che comincia a essere documentata la devozione di Cassago per sant’Agostino. Secondo quanto ci ricorda Luigi Beretta, che si rifà alle cronache parrocchiali, fu allora che i cassaghesi si appellarono a sant’Agostino perché li salvasse dalla peste come infatti avvenne e perciò nel 1631 lo elessero patrono del paese, tributandogli ogni 28 agosto solenni festeggiamenti. Sant’Agostino, dunque, e non san Rocco o san Sebastiano, tradizionalmente i santi ai quali il popolo si votava contro le ricorrenti pestilenze.

Con Ripamonti siamo nel XVII secolo che è quello del romanzo manzoniano e quindi della peste del 1630. Ed è proprio in quell’occasione che comincia a essere documentata la devozione di Cassago per sant’Agostino. Secondo quanto ci ricorda Luigi Beretta, che si rifà alle cronache parrocchiali, fu allora che i cassaghesi si appellarono a sant’Agostino perché li salvasse dalla peste come infatti avvenne e perciò nel 1631 lo elessero patrono del paese, tributandogli ogni 28 agosto solenni festeggiamenti. Sant’Agostino, dunque, e non san Rocco o san Sebastiano, tradizionalmente i santi ai quali il popolo si votava contro le ricorrenti pestilenze.

Poi arriva il Manzoni. Anzi, Jean Joseph Poujolat (1808-1880) uno storico francese che nei primi anni Quaranta si sta dedicando a una storia di sant’Agostino che vedrà la luce nel 1846 a Losanna. Nel ricostruire la biografia del santo s’imbatte in quel “Rus Cassiciacum” che non riesce a collocare sulla cartina geografia. Poujoulat interroga Alessandro Manzoni. Il quale, con una lettera datata 11 luglio 1843, gli risponde, indicandogli la varesina Casciago, con giustificazioni di carattere paesaggistico e glottologico.

«Fino ad allora – dice Filippo Meda – nessuno aveva dubitato che il Rus Cassiciacum fosse Cassago di Brianza. (…) Poujoulot, per mettersi al coperto, inserì la lettera del Manzoni nella sua opera e di lì la ipotesi manzoniana ebbe corso nelle vite successive. (…) Poujoulat spodestò Cassago e accettò Casciago e dopo di lui i due Cantù, Ignazio e Cesare, sembravano dar pregio alla nuova opinione, per l’autorità del nome che l’aveva accreditato». Insomma, Manzoni non si discute. E infatti Meda comincia così la sua disquisizione: «Suole accadere spesso dei grandi uomini, che quando espongono una opinione sbagliata, essi trovino subito chi per deferenza li segue e li copia; onde riescono a creare talvolta delle questioni oziose, che non si sarebbero mai fatte, e che posseggono così il loro vero, per non dire unico, fondamento nel prestigio di una firma». Tanto più – ironizza lo stesso Meda – che per le sue conclusioni, Manzoni si è affidato a «un certo signor Cozza», bibliotecario a Brera

E’ l’inizio di una disputa che dalla metà dell’Ottocento perdura per l’intero Novecento e arriva nel nuovo secolo, fino ai nostri giorni. Un periodo in cui alla contestazione della tesi manzoniani si aggiungono aggrovigliate ricostruzioni con presunti ripensamenti, scuse e pentimenti. E qui ci vorrebbe una penna più che arguta.

Lo stesso Manzoni si ricrede, secondo quanto scritto in una lettera del 1855 dall’allora parroco di Cassago a monsignor Biraghi: «Le partecipo con mia consolazione che nell’anno scorso in casa del signor parroco di Renate ricevetti le scuse dell’esimio ed illustre scrittore D. Alessandro Manzoni per mezzo di suo figlio Enrico»: Cassiciacum è a Cassago e non altrove.

A tutt’oggi – scrive Pierluigi Cuzzolin– pare questa la tesi prevalente più per una supina accettazione dell’opinione vulgata che per convinzione. (…) L’opinione vulgata è quella che si impone a partire dagli anni Trenta del secolo scorso per opera di un probo studioso di toponomastica, anche se non sempre attendibile nelle sue valutazioni, Dante Olivieri, a cui si deve il Dizionario di toponomastica lombarda» In quanto alle scuse del Manzoni, il fatto che «la testimonianza sarebbe del figlio Enrico» appare sospetto. Si capisce che Cuzzolin propende per l’ipotesi varesina: «Gli indizi di carattere geografico e paesaggistico fanno propendere senza esitazione» per Casciago e non Cassago. Del “partito varesino” è anche Dante Isella, autore dello studio pubblicato nel 1986 dal Comune di Casciago: vi pubblica e commenta la lettera di Manzoni a Poujoulat. Non solo. Isella, che per inciso è varesino, vi aggiunge anche un brano delle “Stresiane” di Ruggero Bonghi (1826-1895), nel quale l’autore racconta di una passeggiata in compagnia di Manzoni, Antonio Rosmini e del conte Gustavo di Cavour, passeggiata durante la quale il don Lisander, indicando Casciago, conferma di credere trattarsi di Cassiciacum. E del resto, Angelo Stella rimarca che «non risulta dai documenti suoi [del Manzoni] essersi ricreduto».

Si capisce che Cuzzolin propende per l’ipotesi varesina: «Gli indizi di carattere geografico e paesaggistico fanno propendere senza esitazione» per Casciago e non Cassago. Del “partito varesino” è anche Dante Isella, autore dello studio pubblicato nel 1986 dal Comune di Casciago: vi pubblica e commenta la lettera di Manzoni a Poujoulat. Non solo. Isella, che per inciso è varesino, vi aggiunge anche un brano delle “Stresiane” di Ruggero Bonghi (1826-1895), nel quale l’autore racconta di una passeggiata in compagnia di Manzoni, Antonio Rosmini e del conte Gustavo di Cavour, passeggiata durante la quale il don Lisander, indicando Casciago, conferma di credere trattarsi di Cassiciacum. E del resto, Angelo Stella rimarca che «non risulta dai documenti suoi [del Manzoni] essersi ricreduto».

Cuzzolin e Stella ne scrivono nel 2023. Segno che la disputa è tutta aperta ancora ai nostri giorni. L’intero Novecento non è servito a chiudere la questione. Nonostante si siano arrovellati linguisti e glottologi. Nonostante Meda ci ricorda che già nel 1887 padre Francesco Magnani scrivesse che «s’avrebbe non dirò a rinnovare, ma ad istituire un processo ove veramente stesse di casa». Si parla di Verecondo. E anche il nostro don Rinaldo Beretta, nel 1928, fa rilevare come, finché documenti o scavi non confermino la presenza a Cassago della villa di Verecondo, «è vano illudersi di poter riuscire ad una conclusione, si potranno fare delle supposizioni, più o meno probabili, ma nulla più». Gli scavi, appunto. Qualche resto è stato trovato, ma il “partito varesino” nel frattempo rafforzatosi, ne contesta la validità. Se non parla di frode, poco ci manca.

Gli scavi, appunto. Qualche resto è stato trovato, ma il “partito varesino” nel frattempo rafforzatosi, ne contesta la validità. Se non parla di frode, poco ci manca.

Sul luogo della ipotetica villa cassaghese di Verecondo tra l’altro era sorto il palazzo dei Visconti di Modrone. I cui sotterranei sono vistati nel 1926 dal benedettino Germain Morin – ci racconta Marcora – che quasi vi si perde e ravvisa la necessità di uno “studio regolare”. Nel 1930 sembra il momento buono: una commissione della Soprintendenza è pronta a muoversi. Ma poi non se fa nulla, non sono chiari i motivi. «E ciò è un male», chiosa don Beretta. Finché nel 1963, il palazzo viene abbattuto nel nome della speculazione edilizia di quegli anni «e nessuna Soprintendenza – è il commento amaro di Marcora – accorse a fermare lo scempio».

Oggi, dunque, siamo ancora qui, con le due scuole di pensiero ferme nelle proprie posizioni. E le cronache ce ne danno periodicamente conto. Da parte sua, Renzo Dionigi (il curatore del grande libro sull’Arca agostiniana di Pavia) se dice che le moderne tecniche linguistiche «confutano le tesi di studiosi di fama del primo Novecento», conclude salomonicamente: «Si lasci ai lettori del saggio decidere quale sia la località che possa vantare i requisiti per farne esito impeccabile di Cassiciacum». L’enigma quindi resta. Non a caso, si intitola “L’enigma di Cassiciacum” un libro per ragazzi scritto da Gianluca Alzati (che abbiamo già incontrato per una biografia di Luciano Manara) e pubblicato nel 2017 dalle lecchesi “Teka Edizioni”. La vicenda si svolge ai nostri giorni: un ragazzino algerino di nome Agostino, dopo avere attraversato il Mediterraneo su un barcone, arriva a Cassago che gli si presenta come un luogo predestinato. Poi, per il sortilegio dovuto a certi biscotti magici si ritrova con gli amici del luogo a viaggiare nel tempo e ad assistere al battesimo di Agostino.

L’enigma quindi resta. Non a caso, si intitola “L’enigma di Cassiciacum” un libro per ragazzi scritto da Gianluca Alzati (che abbiamo già incontrato per una biografia di Luciano Manara) e pubblicato nel 2017 dalle lecchesi “Teka Edizioni”. La vicenda si svolge ai nostri giorni: un ragazzino algerino di nome Agostino, dopo avere attraversato il Mediterraneo su un barcone, arriva a Cassago che gli si presenta come un luogo predestinato. Poi, per il sortilegio dovuto a certi biscotti magici si ritrova con gli amici del luogo a viaggiare nel tempo e ad assistere al battesimo di Agostino.

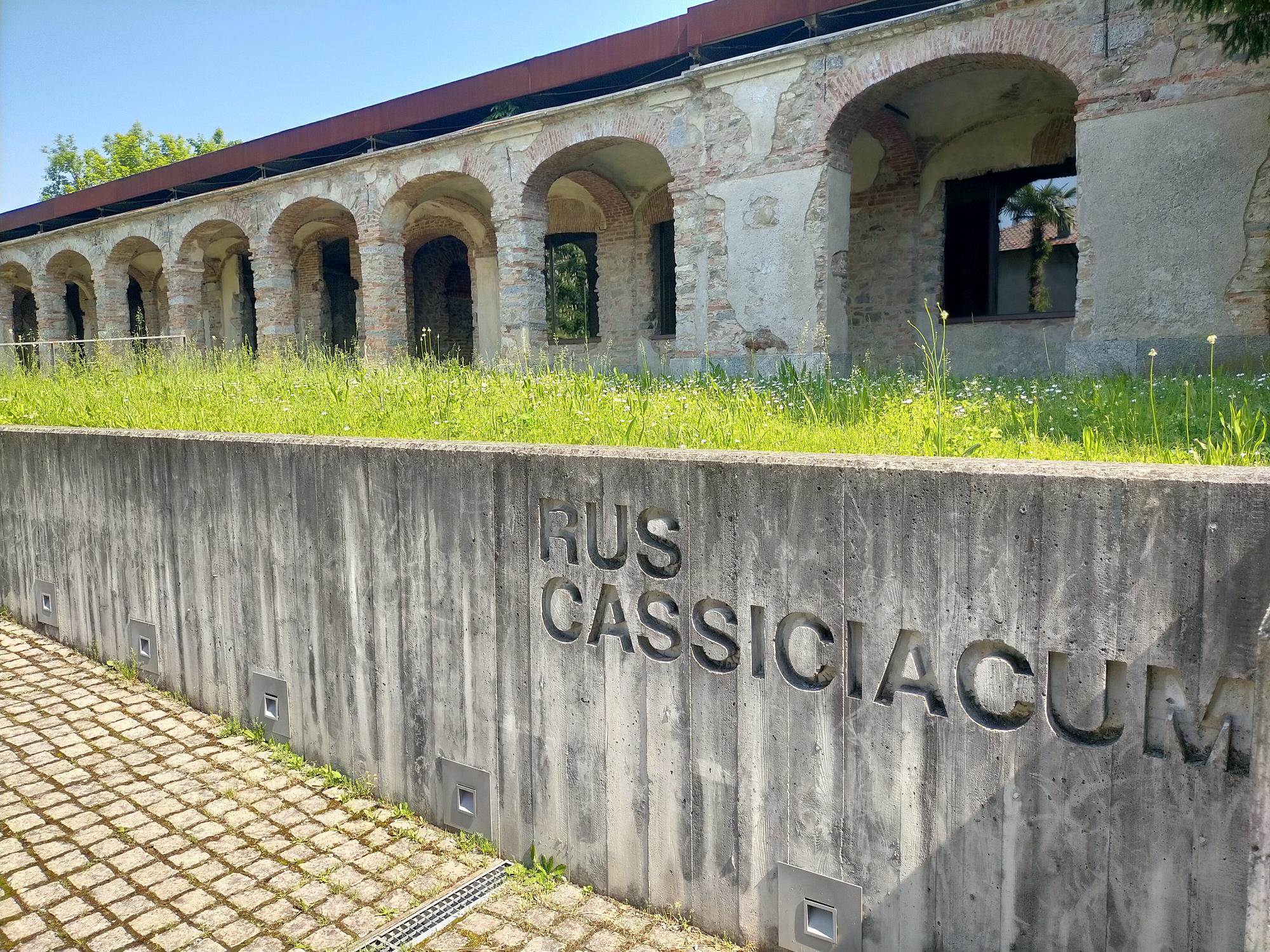

Intanto, se a Casciago ci sono la chiesa dei santi Agostino e Monica, una via e una scuola intitolate al santo, a Cassago, si può passeggiare nel parco di Sant’Agostino dove si indica una fontana che risalirebbe in qualche modo ai tempi suoi. E davanti a un rustico porticato campeggia la scritta “Rus Cassiciacum”.

Inoltre, dal 2008 c’è anche il Cammino di Sant’Agostino. Lo ha ideato Renato Ornaghi (anche di lui si è già parlato a proposito di un itinerario sulle orme lombarde degli incisori tedeschi Federico e Carolina Lose). A parte il peduncolo che da Milano (dove Agostino è stato battezzato) conduce a Pavia (dove si venera il corpo nella chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro), in realtà il Cammino che pure ha Cassago come cuore pulsante, è più un percorso dei santuari mariani brianzoli a cavallo tra le province di Lecco e di Monza. In una recente intervista a Michele Mauri per il mensile “Orobie”, Ornaghi spiega che l’idea fu ispirata da Eugenio Corti (1921-2014) scrittore besanese dal forte impegno cattolico. L’itinerario è raccontato in una pubblicazione apparsa nel 2009 (prima dall’Opificio monzese delle Pietre dure e pochi mesi dopo in collaborazione con Bellavite). Il cammino prevede venticinque tappe da percorrere – «preferibilmente a piedi» - in diciassette giorni. Con nello zaino un paio di libri guida: il “Cammino” di san Josemaria Escrivà (1902-1975)-, fondatore dell’Opus Dei, e il Vangelo.

A parte il peduncolo che da Milano (dove Agostino è stato battezzato) conduce a Pavia (dove si venera il corpo nella chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro), in realtà il Cammino che pure ha Cassago come cuore pulsante, è più un percorso dei santuari mariani brianzoli a cavallo tra le province di Lecco e di Monza. In una recente intervista a Michele Mauri per il mensile “Orobie”, Ornaghi spiega che l’idea fu ispirata da Eugenio Corti (1921-2014) scrittore besanese dal forte impegno cattolico. L’itinerario è raccontato in una pubblicazione apparsa nel 2009 (prima dall’Opificio monzese delle Pietre dure e pochi mesi dopo in collaborazione con Bellavite). Il cammino prevede venticinque tappe da percorrere – «preferibilmente a piedi» - in diciassette giorni. Con nello zaino un paio di libri guida: il “Cammino” di san Josemaria Escrivà (1902-1975)-, fondatore dell’Opus Dei, e il Vangelo. Un pellegrinaggio mariano che ricorda la conversione di sant’Agostino «perché il simbolo di questa conversione – spiega Ornaghi - è rappresentato dalla famosa “cintura” che la Madonna Addolorata donò in apparizione a santa Monica, madre di Agostino. (….) La Madonna agostiniana della Cintura è dunque per molti versi la Madonna emblema del territorio brianzolo. (…) Madonna che è la vera regina della Brianza e che da secoli ha fatto da collante alla galassia dei Comuni e delle parrocchie brianzole, così tanto diverse eppure così tutte religiosamente contraddistinte dal medesimo spirito mariano. (…) Molti dei percorsi sono sentieri già tracciati nei secoli dagli abitanti del territorio».

Un pellegrinaggio mariano che ricorda la conversione di sant’Agostino «perché il simbolo di questa conversione – spiega Ornaghi - è rappresentato dalla famosa “cintura” che la Madonna Addolorata donò in apparizione a santa Monica, madre di Agostino. (….) La Madonna agostiniana della Cintura è dunque per molti versi la Madonna emblema del territorio brianzolo. (…) Madonna che è la vera regina della Brianza e che da secoli ha fatto da collante alla galassia dei Comuni e delle parrocchie brianzole, così tanto diverse eppure così tutte religiosamente contraddistinte dal medesimo spirito mariano. (…) Molti dei percorsi sono sentieri già tracciati nei secoli dagli abitanti del territorio».

Avrebbe ospitato. Perché da oltre un secolo, a contendere alla brianzola Cassago l’onore di avere ospitato sant’Agostino c’è la località varesina di Casciago. E’ confronto serrato. Battaglia dura. Che ha coinvolto e ancora coinvolge studiosi di peso, accademici, ma anche eruditi locali o ricercatori dilettanti L’argomento religioso evita che la discussione trascenda. Ma a volte in qualche riga polemica s’avvertono accuse non proprio leggere.

Tanto pandemonio, tra l’altro, si deve ad Alessandro Manzoni, proprio lui. Sarà poi destino che i “luoghi manzoniani” siano ragione di controversie. Solo che stavolta la posta è alta: ci sono di mezzo la storia, un padre della Chiesa, uno dei maggiori filosofi dell’Occidente, uno dei passaggi significativi del cristianesimo. Altro che la casa di Lucia, «o qua o là».

Poi arriva il Manzoni. Anzi, Jean Joseph Poujolat (1808-1880) uno storico francese che nei primi anni Quaranta si sta dedicando a una storia di sant’Agostino che vedrà la luce nel 1846 a Losanna. Nel ricostruire la biografia del santo s’imbatte in quel “Rus Cassiciacum” che non riesce a collocare sulla cartina geografia. Poujoulat interroga Alessandro Manzoni. Il quale, con una lettera datata 11 luglio 1843, gli risponde, indicandogli la varesina Casciago, con giustificazioni di carattere paesaggistico e glottologico.

«Fino ad allora – dice Filippo Meda – nessuno aveva dubitato che il Rus Cassiciacum fosse Cassago di Brianza. (…) Poujoulot, per mettersi al coperto, inserì la lettera del Manzoni nella sua opera e di lì la ipotesi manzoniana ebbe corso nelle vite successive. (…) Poujoulat spodestò Cassago e accettò Casciago e dopo di lui i due Cantù, Ignazio e Cesare, sembravano dar pregio alla nuova opinione, per l’autorità del nome che l’aveva accreditato». Insomma, Manzoni non si discute. E infatti Meda comincia così la sua disquisizione: «Suole accadere spesso dei grandi uomini, che quando espongono una opinione sbagliata, essi trovino subito chi per deferenza li segue e li copia; onde riescono a creare talvolta delle questioni oziose, che non si sarebbero mai fatte, e che posseggono così il loro vero, per non dire unico, fondamento nel prestigio di una firma». Tanto più – ironizza lo stesso Meda – che per le sue conclusioni, Manzoni si è affidato a «un certo signor Cozza», bibliotecario a Brera

E’ l’inizio di una disputa che dalla metà dell’Ottocento perdura per l’intero Novecento e arriva nel nuovo secolo, fino ai nostri giorni. Un periodo in cui alla contestazione della tesi manzoniani si aggiungono aggrovigliate ricostruzioni con presunti ripensamenti, scuse e pentimenti. E qui ci vorrebbe una penna più che arguta.

Chiesa dei Santi Agostino e Monica a Casciago

Nel 1850, in visita pastorale arriva a Missaglia l’arcivescovo Carlo Bartolomeo Romilli (1794-1859). Ad accompagnarlo – ci racconta Marcora – c’è don Luigi Biraghi (1801-1879) che aveva pubblicato una traduzione italiana delle “Confessioni di sant’Agostino” ed è dunque particolarmente sensibile al tema. Effettua alcuni sopralluoghi e decide che Manzoni ha torto, Cassiciacum è Cassago: lo scrive in un opuscolo inviandolo allo stesso Poujoulat. Che a quel punto “rinnega” la spiegazione manzoniana, annunciando anche una visita a Cassago che non farà mai.Lo stesso Manzoni si ricrede, secondo quanto scritto in una lettera del 1855 dall’allora parroco di Cassago a monsignor Biraghi: «Le partecipo con mia consolazione che nell’anno scorso in casa del signor parroco di Renate ricevetti le scuse dell’esimio ed illustre scrittore D. Alessandro Manzoni per mezzo di suo figlio Enrico»: Cassiciacum è a Cassago e non altrove.

A tutt’oggi – scrive Pierluigi Cuzzolin– pare questa la tesi prevalente più per una supina accettazione dell’opinione vulgata che per convinzione. (…) L’opinione vulgata è quella che si impone a partire dagli anni Trenta del secolo scorso per opera di un probo studioso di toponomastica, anche se non sempre attendibile nelle sue valutazioni, Dante Olivieri, a cui si deve il Dizionario di toponomastica lombarda» In quanto alle scuse del Manzoni, il fatto che «la testimonianza sarebbe del figlio Enrico» appare sospetto.

Cuzzolin e Stella ne scrivono nel 2023. Segno che la disputa è tutta aperta ancora ai nostri giorni. L’intero Novecento non è servito a chiudere la questione. Nonostante si siano arrovellati linguisti e glottologi. Nonostante Meda ci ricorda che già nel 1887 padre Francesco Magnani scrivesse che «s’avrebbe non dirò a rinnovare, ma ad istituire un processo ove veramente stesse di casa». Si parla di Verecondo. E anche il nostro don Rinaldo Beretta, nel 1928, fa rilevare come, finché documenti o scavi non confermino la presenza a Cassago della villa di Verecondo, «è vano illudersi di poter riuscire ad una conclusione, si potranno fare delle supposizioni, più o meno probabili, ma nulla più».

Sul luogo della ipotetica villa cassaghese di Verecondo tra l’altro era sorto il palazzo dei Visconti di Modrone. I cui sotterranei sono vistati nel 1926 dal benedettino Germain Morin – ci racconta Marcora – che quasi vi si perde e ravvisa la necessità di uno “studio regolare”. Nel 1930 sembra il momento buono: una commissione della Soprintendenza è pronta a muoversi. Ma poi non se fa nulla, non sono chiari i motivi. «E ciò è un male», chiosa don Beretta. Finché nel 1963, il palazzo viene abbattuto nel nome della speculazione edilizia di quegli anni «e nessuna Soprintendenza – è il commento amaro di Marcora – accorse a fermare lo scempio».

Oggi, dunque, siamo ancora qui, con le due scuole di pensiero ferme nelle proprie posizioni. E le cronache ce ne danno periodicamente conto. Da parte sua, Renzo Dionigi (il curatore del grande libro sull’Arca agostiniana di Pavia) se dice che le moderne tecniche linguistiche «confutano le tesi di studiosi di fama del primo Novecento», conclude salomonicamente: «Si lasci ai lettori del saggio decidere quale sia la località che possa vantare i requisiti per farne esito impeccabile di Cassiciacum».

Intanto, se a Casciago ci sono la chiesa dei santi Agostino e Monica, una via e una scuola intitolate al santo, a Cassago, si può passeggiare nel parco di Sant’Agostino dove si indica una fontana che risalirebbe in qualche modo ai tempi suoi. E davanti a un rustico porticato campeggia la scritta “Rus Cassiciacum”.

Inoltre, dal 2008 c’è anche il Cammino di Sant’Agostino. Lo ha ideato Renato Ornaghi (anche di lui si è già parlato a proposito di un itinerario sulle orme lombarde degli incisori tedeschi Federico e Carolina Lose).

Dario Cercek