SCAFFALE LECCHESE/256: dai Romani all'Ottocento, il lungo racconto del Lario in un'antologia 'storica'

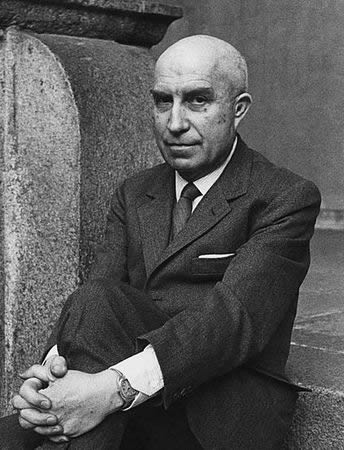

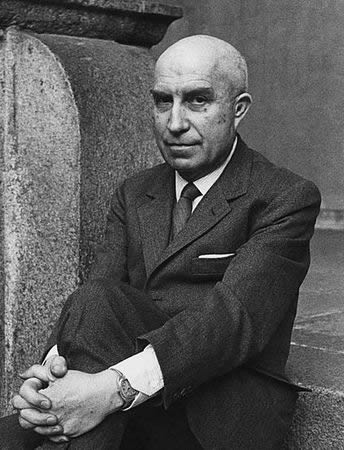

Un’opera monumentale, come la definì lo stesso curatore, quel Gianfranco Miglio, professore comasco di scienze politiche, nato nel 1918 e morto nel 2001, che per tre legislature fu anche senatore con i leghisti di Umberto Bossi, prima che questi lo liquidasse con parole a dir poco ineleganti.

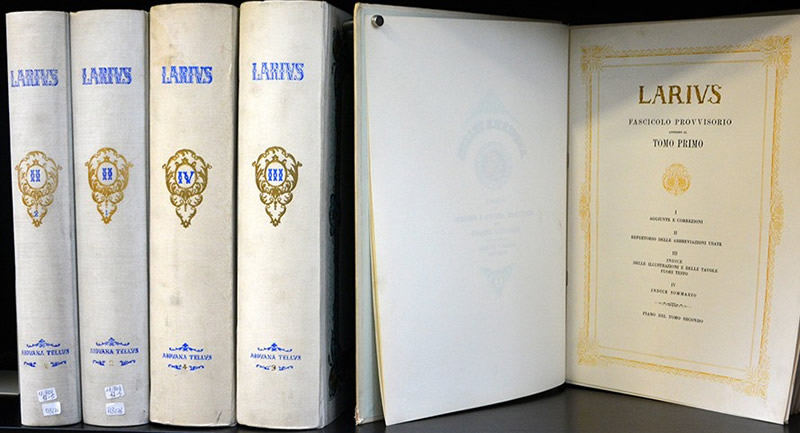

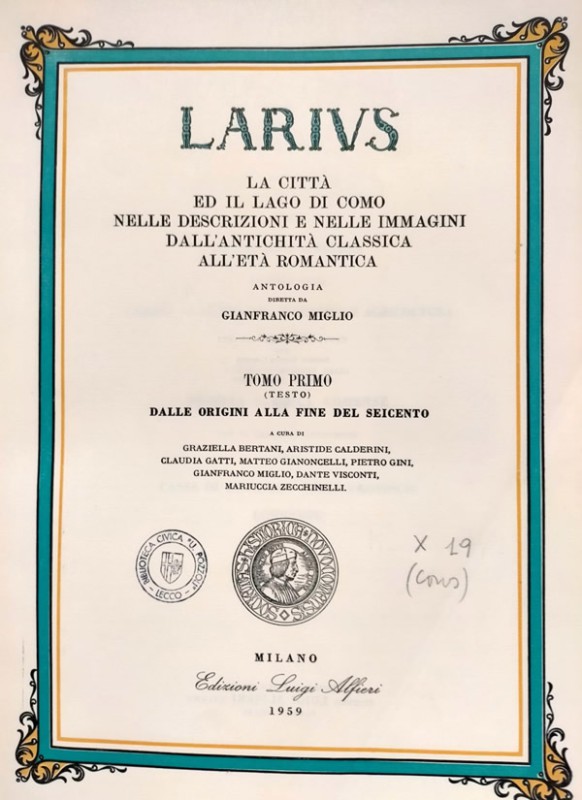

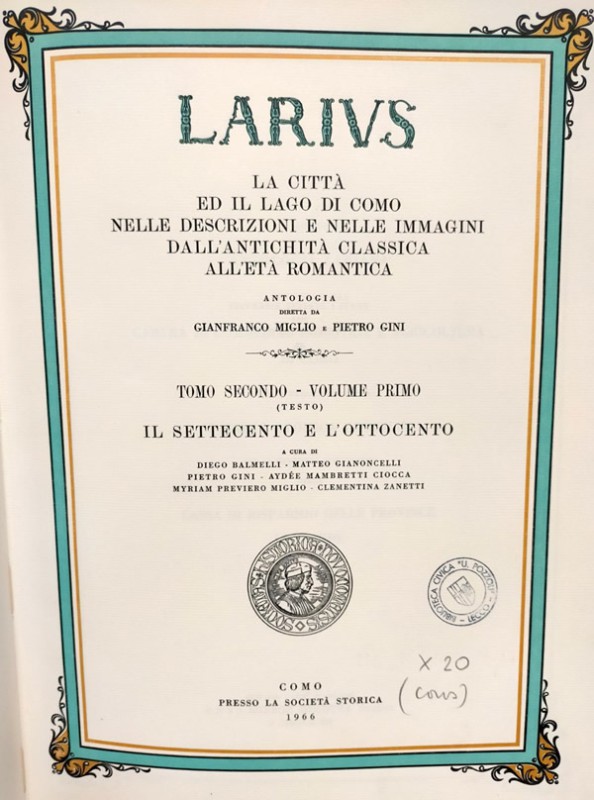

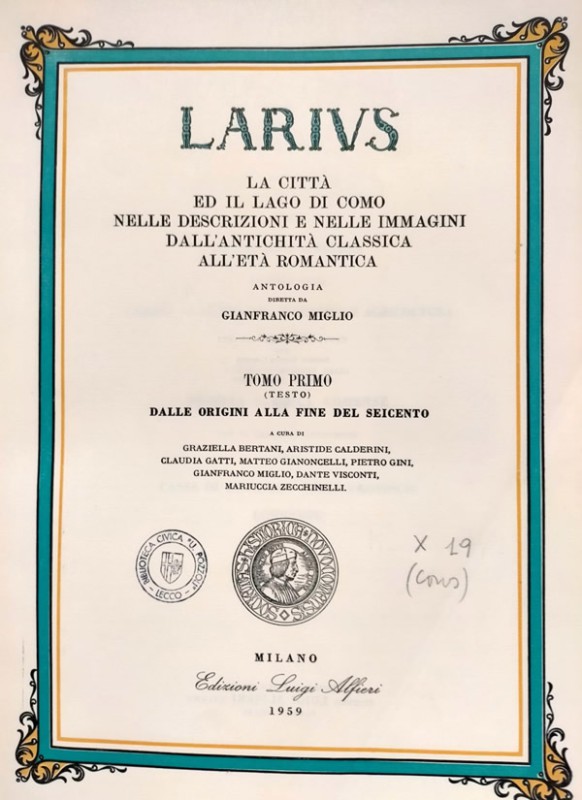

L’opera monumentale è una straordinaria antologia della “letteratura lariana” intendendosi con ciò tutto quanto scritto a proposito del Lario, dalle origini fino all’Ottocento. Un’autentica summa che ancora è miniera feconda, testo fondamentale per qualsiasi ricercatore. Un’opera nata in seno alla Società storica comense ma che ha potuto vedere la luce grazie al sostegno economico della Camera di commercio.

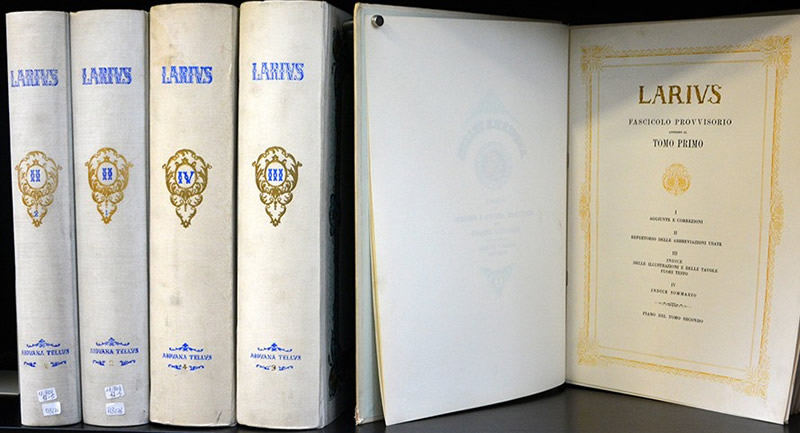

Si trattò di un’iniziativa editoriale avviata nel 1958 e andata ampliandosi man mano che lo stesso Miglio e un nutrito gruppo di collaboratori andavano ordinando il materiale via via raccolto. I volumi videro la luce, per le milanesi Edizioni Alfieri, tra il 1959 e il 1966: un primo tomo e un secondo, in due volumi, dedicati ai testi; gli ultimi due tomi, dedicati all’iconografia. Il tutto sotto un titolo senza fronzoli: “Larius”. E’ opera “comasca”. E l’inflessione comasca si avverte. D’altronde, quella parte del Lario è sempre stata la più rinomata. Senza peraltro dimenticare che in quegli anni a cavallo tra i Cinquanta e i Sessanta del Novecento, la provincia era ancora unica e, ancorché Lecco già covasse progetti d’autonomia, il capoluogo stava a Como che era città vescovile di maggiore blasone e di grandi tradizioni, rispetto a un borgo quale Lecco per secoli considerato solo un fortilizio e una piazza di mercato e in tempi più recenti un agglomerato di opifici.

E’ opera “comasca”. E l’inflessione comasca si avverte. D’altronde, quella parte del Lario è sempre stata la più rinomata. Senza peraltro dimenticare che in quegli anni a cavallo tra i Cinquanta e i Sessanta del Novecento, la provincia era ancora unica e, ancorché Lecco già covasse progetti d’autonomia, il capoluogo stava a Como che era città vescovile di maggiore blasone e di grandi tradizioni, rispetto a un borgo quale Lecco per secoli considerato solo un fortilizio e una piazza di mercato e in tempi più recenti un agglomerato di opifici.

I compilatori dell’antologia sono risaliti fin dove hanno potuto: «I primi veri e propri documenti descrittivi del Lario di cui disponiamo (…) risalgono all'età imperiale e più precisamente al primo secolo dopo Cristo». E se per lungo tempo prevalgono gli autori locali (diversi i comaschi, pochi i lecchesi), nel XVI secolo compaiono anche le testimonianze «dei numerosi scrittori stranieri i quali transitano sempre più frequenti dalle nostre parti. Nella primavera del 1545 scende dallo Spluga, verso Chiavenna ed il Lario, una comitiva di sei Zurighesi ai quali sembra spetti il merito di avere compiuto la prima traversata delle Alpi, per puro diporto, di cui si abbia notizia: il precettore Hans Fries, che fu della partita, eternò quel turistico 'Italienreise' di sette settimane in una relazione manoscritta. Diciannove anni più tardi è invece un inglese, Richard Smith, che annota il suo passaggio da Como verso Lugano». E verrà poi l’epoca del Grand Tour.

E se per lungo tempo prevalgono gli autori locali (diversi i comaschi, pochi i lecchesi), nel XVI secolo compaiono anche le testimonianze «dei numerosi scrittori stranieri i quali transitano sempre più frequenti dalle nostre parti. Nella primavera del 1545 scende dallo Spluga, verso Chiavenna ed il Lario, una comitiva di sei Zurighesi ai quali sembra spetti il merito di avere compiuto la prima traversata delle Alpi, per puro diporto, di cui si abbia notizia: il precettore Hans Fries, che fu della partita, eternò quel turistico 'Italienreise' di sette settimane in una relazione manoscritta. Diciannove anni più tardi è invece un inglese, Richard Smith, che annota il suo passaggio da Como verso Lugano». E verrà poi l’epoca del Grand Tour.

Sarebbe stucchevole elencare tutti gli autori compresi nell’antologia, tanto più che molti nomi non ci dicono nemmeno più un granché. Per l’età classica, vengono ricordati Virgilio e Strabone, i due Plinii e Cassiodoro. Per il Medioevo e fino al Quattrocento si citano, tra gli altri, Paolo Diacono e Fazio degli Uberti, discendente del dantesco Farinata. E naturalmente Leonardo da Vinci con gli appunti contenuti nel Codice atlantico: il famoso mappello, fiore velenoso utilizzato in farmacopea, sul quale aveva discettato anche il nostro Mario Cermenati; la Valle d’Introzzo che produce legnami e con montagne piene di neve; ovviamente la cascata della Troggia «che cade da un sasso altissimo e cadendo entra sotto terra e lì finisce il fiume», le miniere di rame. le “cose fantastiche” che si vedono a Prato San Pietro e infine la Grigna che, come abbiamo ormai imparato a memoria, è la montagna più alta e che è pelata.

Più o meno coevi di Leonardo sono i fratelli Benedetto (1471-1545) e Paolo Giovio (1483-1552) celebre il secondo per avere trasformato la sua casa comasca in un museo e autore di una “Descrizione del Lario” per conto del conte Francesco Sfondrati quando questi divenne feudatario della riviera di Lecco nel 1537. Opera pubblicata postuma nel 1559 e nella quale ci siamo già imbattuti.

Nel 1531, a Primaluna in Valsassina, nasceva invece il primo autore “lecchese”: Paride Cattaneo Della Torre, il quale – ci racconta l’antologia “Larius” - «dopo aver peregrinato per l’Italia ed essersi soffermato specialmente a Venezia ed a Modena in qualità di segretario di quel vescovo, tornò nel borgo natìo per restarvi, come canonico della collegiata plebana, fino alla morte avvenuta nel 1614. (…) Sebbene avesse viaggiato e fosse quindi uscito dal guscio locale, aveva un concetto elevatissimo della sua piccola patria, e aiutato dal gusto letterario del tempo, non esitava ad usare per le modeste borgate della Valle aggettivi ed apprezzamenti del tutto sproporzionati». Nel 1571 compilava una “Descritione della Valsassina” descrivendone il paesaggio e le risorse, indicandone i luoghi più interessanti ma anche i cognomi più diffusi.

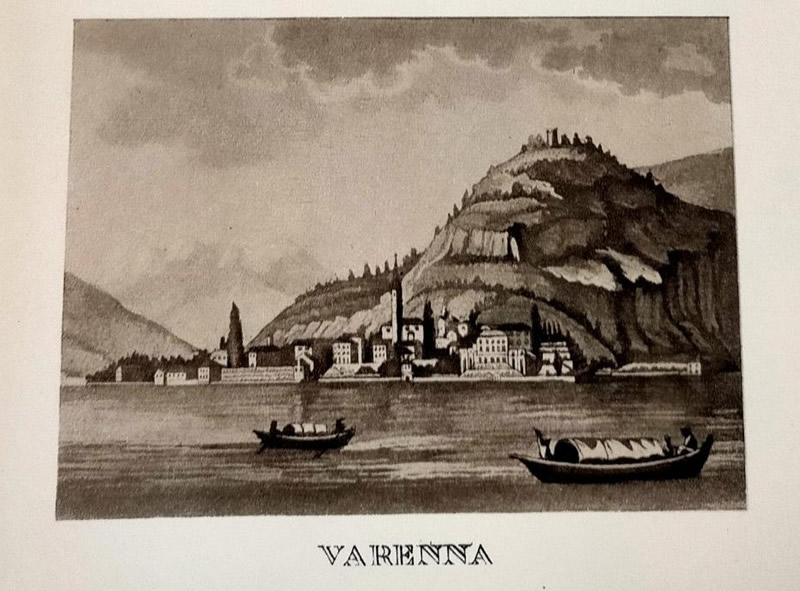

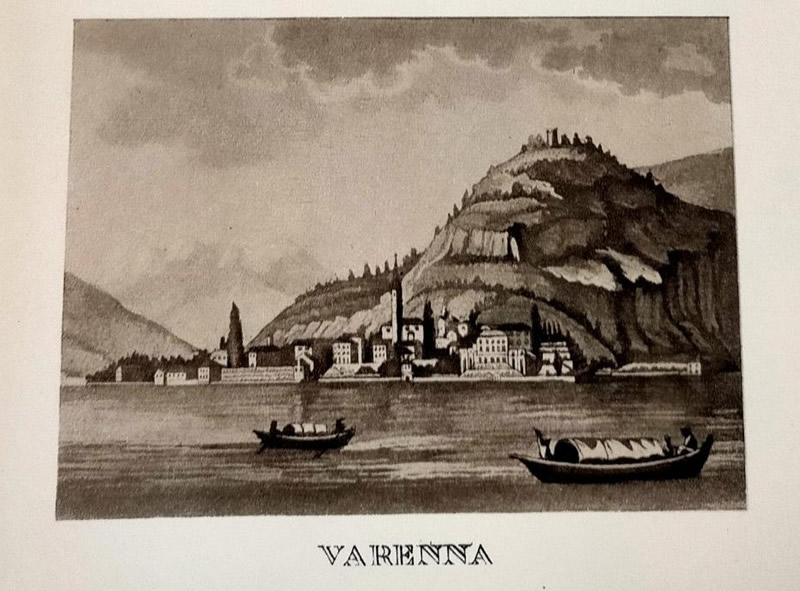

Ci soffermiamo sul Monte di Varenna per il quale il Della Torre segnala Esino, Bologna («non quella della Flaminia») e Vezio, «luogo molto fruttifero et fecondo de boni vini, gli siede avanti la terra una chiesuola de Santo Antonio ed sopra una collinetta vi è fondata una bella fortezza» e «nel mezzo della fortezza vi è una bella alta et forte torre, la qual scopre molte miglia intorno al lago di Como ed altre valli et monti».

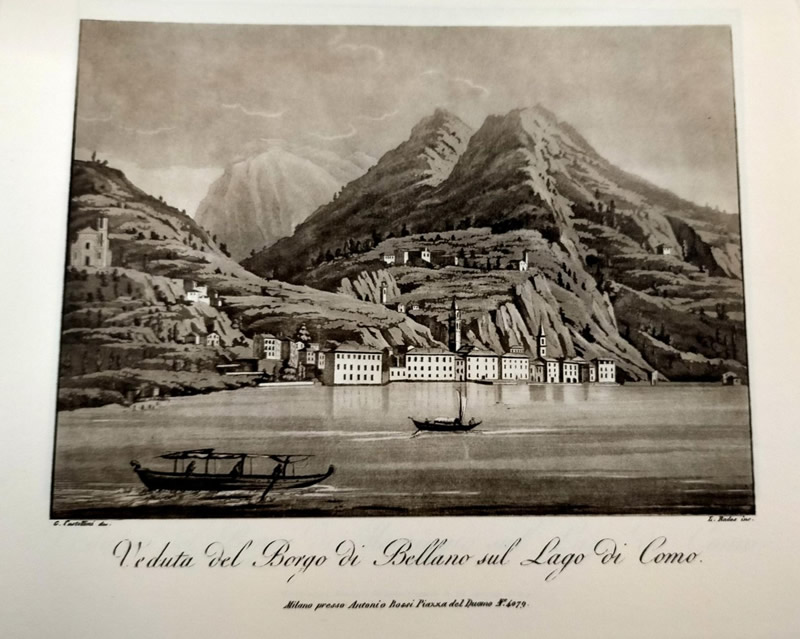

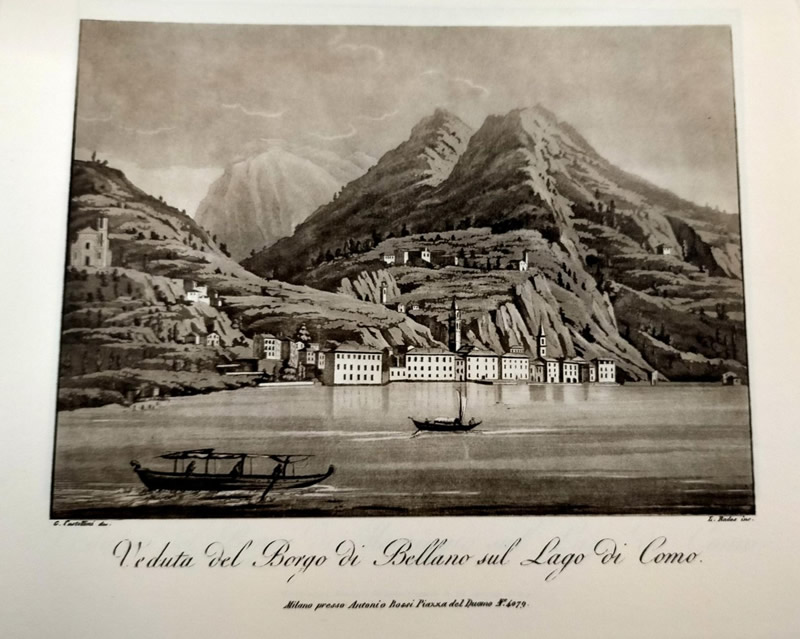

In quanto a Bellano, si era invece molto lontano dalle ironie dei nostri tempi, visto che Cattaneo Della Torre parla di una «etimologia degna del luogo» considerato come questa «nobil terra» fosse «molto magnifica» e di pregio talune abitazioni private indicate una a una.

Del resto, un secolo dopo, il comasco Luigi Rusca, in una poesia, avrebbe scritto così: «Bella nò mi chiam’io,/ in riva del bel Lario:/ ma tal nome è contrario/ in tutto al merito mio./ Chi mi vede, m’appella/ stanza tra le più belle, bella./ (….) Bella nò. Ma bellissima è Bellano».

La tappa bellanese ci fa naturalmente incontrare Sigismondo Boldoni, nato nel 1597 e morto nel 1630, secondo Miglio «il più grande poeta che ebbe mai avuto il Lario. Il suo amore per la natìa Bellano e per il Lario prese una coloritura tutta particolare: non la superficiale ammirazione dei frettolosi viaggiatori stranieri, né l'elementare affetto di quanti null'altro avevano mai visto se non quelle sponde, ma l'impeto di chi tornava ogni volta alla sua terra, al suo lago, con il cuore colmo di nostalgia perennemente inappagata. (…) Si sentiva bellanese e lariano, non comasco (…) Paolo Giovio non seppe intimamente 'sentire' il fascino del paesaggio lariano, perché era comacino e legato alla città (e invece) Sigismondo Boldoni riuscì agevolmente in tale intento perché discendeva da gente del lago, sul lago era cresciuto, e del Lario conosceva, per famigliare dimestichezza, ogni più riposto aspetto. Le sue perciò sono le più 'lariane' tra le pagine descrittive del lago di Como». Quasi da poter parlare, per il Boldoni, di un vero e proprio “laghismo”. Nato a Bellano «da una illustre famiglia che dimorava in quel borgo sin dal secolo XIII e che ebbe diverse ramificazioni a Como, Milano, Lodi e Pavia», Boldoni ebbe vita breve, stroncato dalla cosiddetta peste manzoniana e quei suoi ultimi giorni fanno ormai parte di una sorta di epopea lariana: «L'avvicinarsi dei lanzichenecchi terrorizzava il Boldoni, il quale ebbe saccheggiata la propria abitazione di Bellano. Al terrore dell'invasione s'aggiunse quello della peste, scoppiata a Chiuso di Lecco nel 1629. Questa la colpì e lo portò alla tomba il 3 luglio 1630 mentre si trovava a Pavia, e s'apprestava a trasferirsi a Padova, ove era stato invitato a ricoprire la cattedra primaria di filosofia. (…) La vasta produzione letteraria (…) gli valse da parte dei contemporanei l'ammissione tra i maggiori eruditi e scrittori del suo tempo». Anche se deve l’immortalità soprattutto a quel “modesto” scritto giovanile pure intitolato il “Larius”. Del resto, come detto, anziano non lo sarebbe diventato: aveva solo 33 anni quando lo uccise la peste.

Nato a Bellano «da una illustre famiglia che dimorava in quel borgo sin dal secolo XIII e che ebbe diverse ramificazioni a Como, Milano, Lodi e Pavia», Boldoni ebbe vita breve, stroncato dalla cosiddetta peste manzoniana e quei suoi ultimi giorni fanno ormai parte di una sorta di epopea lariana: «L'avvicinarsi dei lanzichenecchi terrorizzava il Boldoni, il quale ebbe saccheggiata la propria abitazione di Bellano. Al terrore dell'invasione s'aggiunse quello della peste, scoppiata a Chiuso di Lecco nel 1629. Questa la colpì e lo portò alla tomba il 3 luglio 1630 mentre si trovava a Pavia, e s'apprestava a trasferirsi a Padova, ove era stato invitato a ricoprire la cattedra primaria di filosofia. (…) La vasta produzione letteraria (…) gli valse da parte dei contemporanei l'ammissione tra i maggiori eruditi e scrittori del suo tempo». Anche se deve l’immortalità soprattutto a quel “modesto” scritto giovanile pure intitolato il “Larius”. Del resto, come detto, anziano non lo sarebbe diventato: aveva solo 33 anni quando lo uccise la peste.

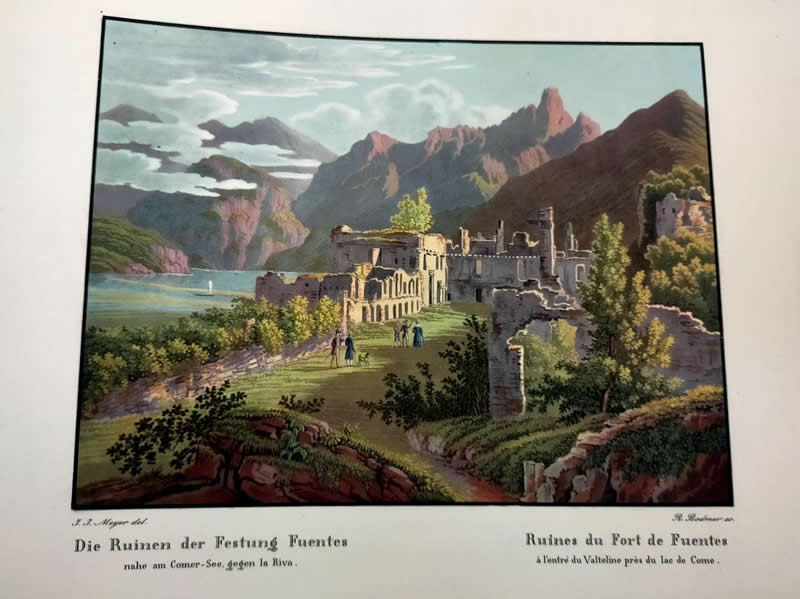

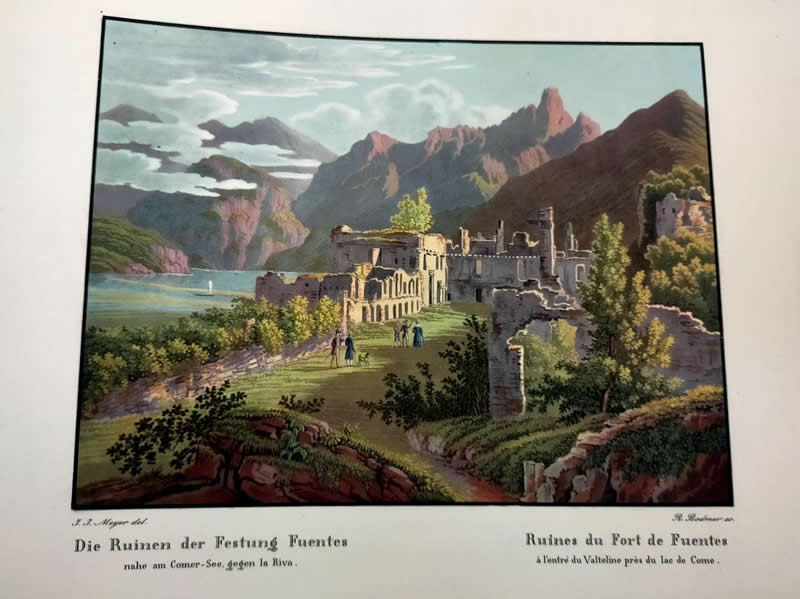

L’antologia ci riporta brani lariani di altri autori del Seicento, come Armando du Plessis, cardinald di Richelieu, il bellagino Giovanni Bonanomi, lo spagnolo José Chafron noto per le sua piante delle fortificazioni tra cui quelle del borgo e del castello di Lecco e del forte di Fuentes, ma anche il Bernardo Tartari della “Descrittione di Lecco".

Nonché un Cavazzi dei conti della Somaglia che fu archivista del Ducato di Milano, autore di un “Alleggiamento dello Stato di Milano”, pubblicato nel 1653 e diventato «una fonte classica per gli studi economici sulla dominazione spagnola in Alta Italia». Di Lecco si legge: «In un angolo verso il fine del Ducato – là dove la bella giurisdizione della città metropoli si divide da una parte verso oriente collo Stato Veneto – è situata la famosa in altri tempi città, il cui recinto comprendeva la sottonomata terra di Castello (nella quale ancora si veggono le antiche vestigia di una vasta torre) ed hora è terra e fortezza insigne ed una delle chiavi di questo dominio. (…) Questo nobilissimo Castello di Lecco sono alcuni di opinione che denominasse da Leuco, uno de’ troiani campione con Antenore o Enea venuti in Italia (…) Il feudo è del signor conte Marcellino Ayroldi, investito nel mese di giugno dell’anno 1647.» L’elenco delle terre di quel feudo testimonia come quattro anni fa le geografia fosse già quella di oggi: «Lecco con Pescarenico, Aquate, Belledo con Gagiancio, Volate con Bonacina, Castello Maggianico, Zermagnendo, vicinanza del Consiglio, Morterone, Brumano, Barco, Chiuso, Ranzo con Castelleone, Ballabio di Sopra, Ballabio di Sotto, ed ultima la Orca…». Nel Settecento spiccano le figure del comasco Anton Gioseffo Della Torre Rezzonico (1709-1785) e del padovano Domenico Vandelli (1735-1816) che nel 1762, per incarico del governo austriaco, eseguì una pionieristica missione scientifica tra Lario e Valsassina lasciando una relazione che ebbe qualche traversia ed è avventura che merita d’essere raccontata a parte. Tra gli altri che si affacciano sul Lario, inoltre vi à quel Carlo Amoretti (1741-1816) che la nostra rubrica ha incontrato in più di un’occasione.

Nel Settecento spiccano le figure del comasco Anton Gioseffo Della Torre Rezzonico (1709-1785) e del padovano Domenico Vandelli (1735-1816) che nel 1762, per incarico del governo austriaco, eseguì una pionieristica missione scientifica tra Lario e Valsassina lasciando una relazione che ebbe qualche traversia ed è avventura che merita d’essere raccontata a parte. Tra gli altri che si affacciano sul Lario, inoltre vi à quel Carlo Amoretti (1741-1816) che la nostra rubrica ha incontrato in più di un’occasione.

Nel frattempo, però, cominciano a farsi sempre numerosi i viaggiatori forestieri. Ci è già stato parlato della compagnia di zurighesi guidati da Hans Fries che scavallarono le Alpi nel 1545. Ed è proprio nel XVI secolo che il movimento si fa costante e si sviluppa poi ininterrottamente nei secoli seguenti, con una «schiera di scrittori di svizzeri e germanici, molti dei quali passano da queste parti nel corso di un viaggio a Gerusalemme o lungo l’itinerario del Grand Tour. Tra loro, per esempio, c’è Rodolphe Töpffer (1799-1846), pittore, scrittore e istitutore. «dopo Rosseau il più geniale scrittore ginevrino»: passa da Lecco nel 1842 provenendo da Venezia e Bergamo diretto verso Como. Il quale, tra l’altro, testimonia come anche all’estero fossero già ben conosciuti i manzoniani “Promessi sposi”, a differenza di quanto accade oggi. Scrive il nostro viaggiatore: ««In fine, di là da Caprino, si ritrovano le vallette infossate, le alte montagne, Lecco e il suo lago, Lecco patria di Lucia e di Renzo, teatro d’una ingenua, costante e santa tenerezza. Perché Manzoni tace? Perché il romanzo è morto? (…) Dopo Caprino, il pedone può, abbandonando la via maestra, prendere per una valletta segreta, fresca come una caverna e deserta come un angolo perduto d’un possedimento. Quali solitudini! Lucia deve esservi venuta per sognare per piangere lontano da ogni sguardo: il luogo è appena a due ore da Lecco». Dove Töpffer arriva che è sera tarda e «dall’albergo e con tutto il popolo che affolla la piazza, assistiamo a uno spettacolo di burattini. E’ un dramma. Re e regine si giuocano una quantità di tiri mortali; a ogni istante un grande personaggio urla orribili maledizioni; poi spira per virtù rientrata, e un altro ne prende il posto, non meno virtuoso, non meno tonante, né meno ucciso dal pugnale, dallo schioppo o dal veleno.» Poi, il mattino dopo, di buon’ora, il nostro viaggiatore lascia Lecco diretto a Como. Di una Lecco manzoniana scrive anche lo svizzero tedesco Georg Leonhardi, pastore evangelico che visita Lecco nel 1862 e si produce in una lunga illustrazione: «Il luogo è diventato classico in virtù del capolavoro di Alessandro Manzoni. Là su una barca, Lucia Mondella diceva mestissimamente addio alla casa paterna». Per poi descrivere il paesaggio, gli stessi luoghi manzoniani, riassumere un po’ di storia, e dipingere il borgo in maniera un po’ pittoresca ed è forse un omaggio al fascino della vita italiana secondo i cliché tedeschi (con il dubbio che non tutto sia farina del suo sacco, ma abbia anche un po’ scopiazzato diari altrui): «la vita e i traffici sono uguali a quelli di una grande città! Il mercato settimanale (al sabato) è pari a uno annuale. In ogni strada strepitano carri, gridano mercaiuoli e s’accalcano persone d’ogni ceto. Pretta immagine della vita popolare italiana. Da per tutto, botteghe, magazzini di merci, osterie caffè».

Di una Lecco manzoniana scrive anche lo svizzero tedesco Georg Leonhardi, pastore evangelico che visita Lecco nel 1862 e si produce in una lunga illustrazione: «Il luogo è diventato classico in virtù del capolavoro di Alessandro Manzoni. Là su una barca, Lucia Mondella diceva mestissimamente addio alla casa paterna». Per poi descrivere il paesaggio, gli stessi luoghi manzoniani, riassumere un po’ di storia, e dipingere il borgo in maniera un po’ pittoresca ed è forse un omaggio al fascino della vita italiana secondo i cliché tedeschi (con il dubbio che non tutto sia farina del suo sacco, ma abbia anche un po’ scopiazzato diari altrui): «la vita e i traffici sono uguali a quelli di una grande città! Il mercato settimanale (al sabato) è pari a uno annuale. In ogni strada strepitano carri, gridano mercaiuoli e s’accalcano persone d’ogni ceto. Pretta immagine della vita popolare italiana. Da per tutto, botteghe, magazzini di merci, osterie caffè».

In quanto ai francesi, se Fredèric Bourgeois De Mercey (1808-1860) trova rassomiglianze tra Lecco e Grenoble, Gaston De Léris si sofferma sulla Brianza; «Si capisce la sua rinomanza, e non si spiega perché non sia più frequentata. Ma io parlo solamente dei turisti di passaggio, perché i milanesi, al contrario, vi soggiornano a stormi durante l’autunno, e dal lago di Lecco al lago di Como, passando per la Brianza, non vi sono che feste e riunioni, per le quali sono pretesto le minori feste locali. Si frequenta meno la grande fiera, per l’addietro molto pittoresca, di Lecco, che si tiene tutti i sabati d’ottobre; ma si accorre premurosamente senza posa crescente, alle grandi regate che si disputano sul lago di Como e alle corse dei cavalli che per due giorni attirano a Varese….».

C’è poi Stendhal che è tutto un capitolo a parte e noialtri abbiamo già spiato nel suo singolare viaggio brianzolo.

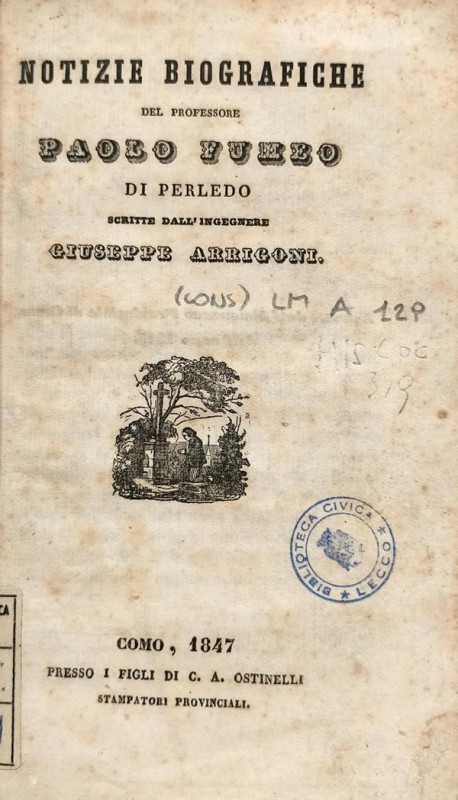

Nell’Ottocento, gli scrittori che si occupano del Lario sono ormai una folla con l’antologuia “Larius” costretta a renderne scarne testimonianze. Naturalmente, c’è Alessandro Manzoni. Ma anche Antonio Stoppani con il suo “Bel Paese” e poi Tommaso Grossi e Cesare Cantù, Ugo Foscolo che ci lasciò il suo «maglio domator del bronzo» e Antonio Fogazzaro che «a diciott’anni fu ospite della famiglia Venini di Varenna», E poi Emilio De Marchi, Giovanni Bertacchi e Giovanni Berchet. Fino ai dimenticati Virginio Corbellini (un «mediocre verseggiatore» autore di un poemetto dedicato al Lario) e il perledese Paolo Fumeo autore del “Bardo del Lario” e «il cui nome “di necessità qui si registra”, loda i giochi e le valli, le foreste, i torrenti e gli ombrosi spechi, i lauri e gli ulivi del Lario e l’amenità della stessa Como. Ma il breve poemetto, pur negli echi montiani e foscoliani, è poverissima cosa». Di altra idea- aggiungiamo noi - era stato lo storico valsassinese Giuseppe Arrigoni, in una biografia pubblicata nel 1847 dal tipografo comasco Ostinelli, per il quale Fumeo avrebbe addirittura il «diritto di esser posto a canto de più insigni poeti di cui si vantò l’Italia. (…) Amò la patria comune e sempre censurò quegl’italiani che si fanno servili imitatori della straniera letteratura».

Di altra idea- aggiungiamo noi - era stato lo storico valsassinese Giuseppe Arrigoni, in una biografia pubblicata nel 1847 dal tipografo comasco Ostinelli, per il quale Fumeo avrebbe addirittura il «diritto di esser posto a canto de più insigni poeti di cui si vantò l’Italia. (…) Amò la patria comune e sempre censurò quegl’italiani che si fanno servili imitatori della straniera letteratura».

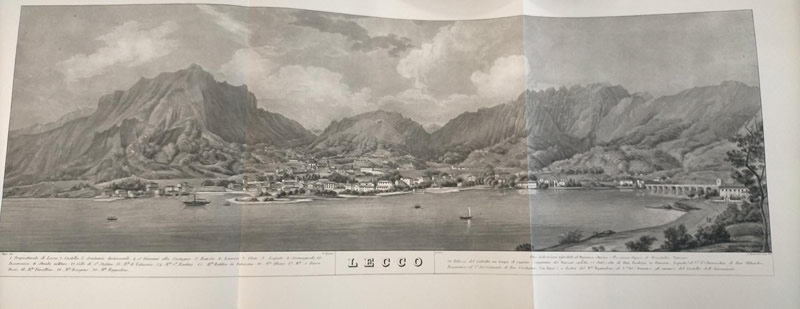

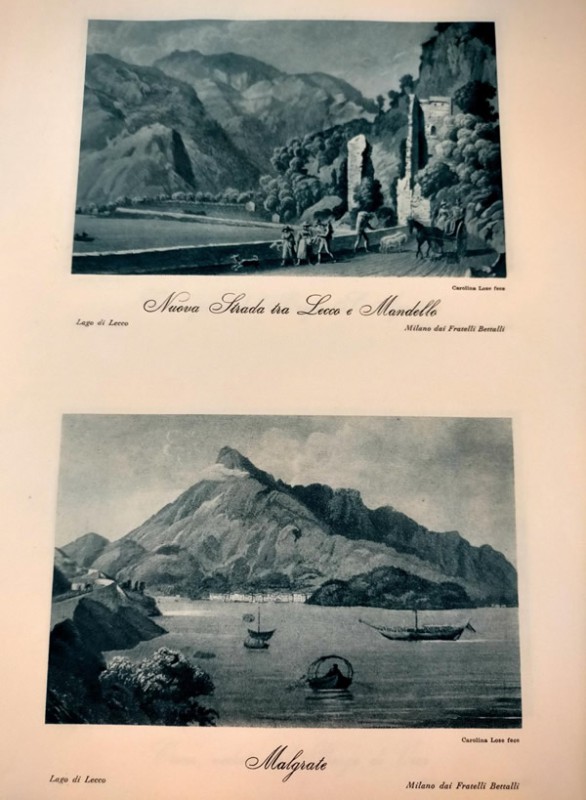

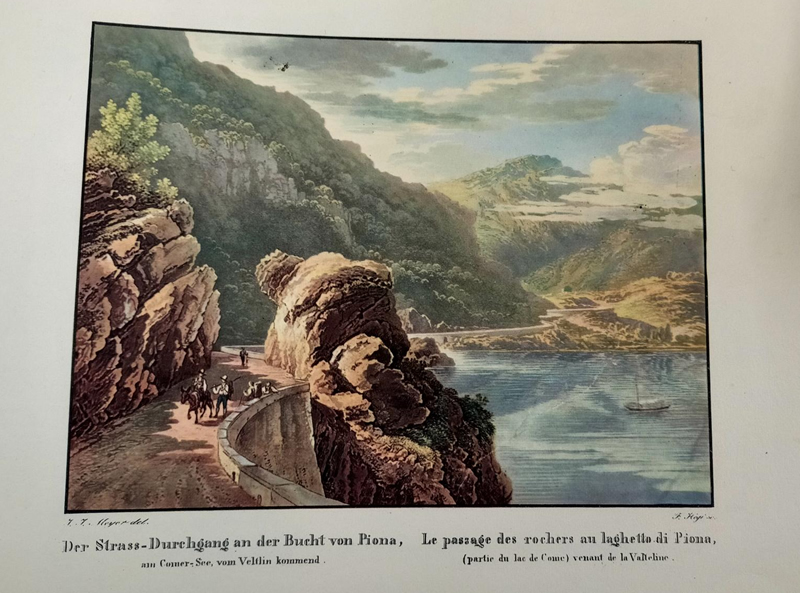

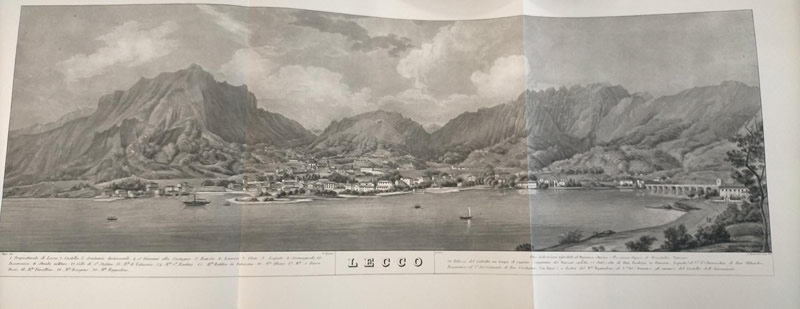

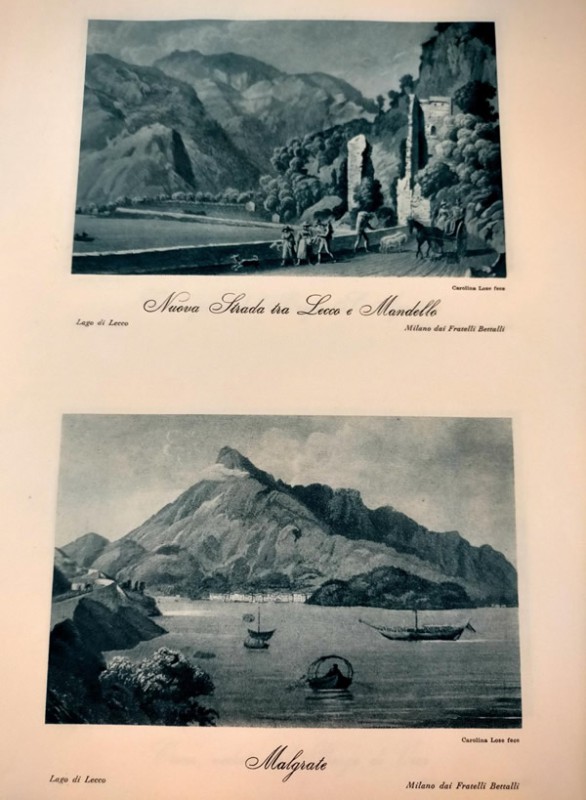

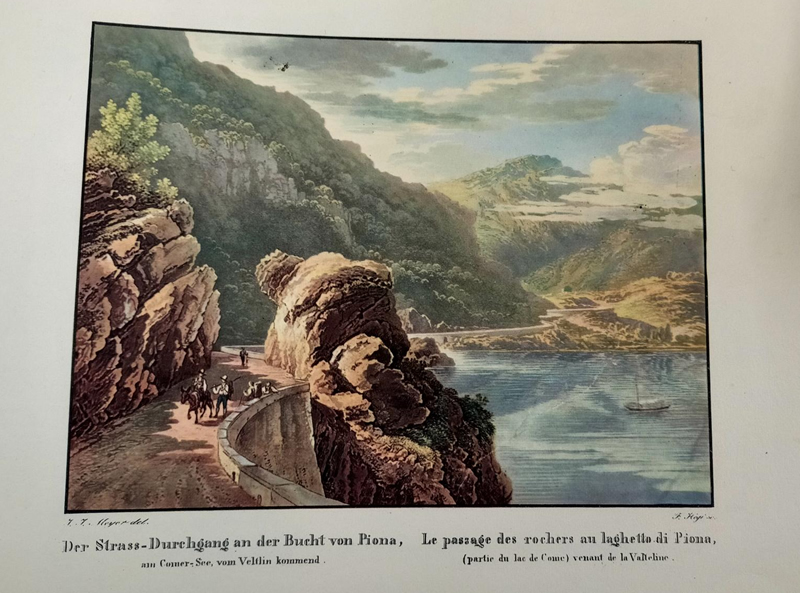

Gli ultimi due tomi dell’antologia diretta da Miglio, come detto, sono dedicati all’iconografia. Più che di volumi, si tratta di cofanetti che raccolgono circa quattrocento riproduzioni: «Le vedute a stampa del lago di Como – spiega nell’introduzione lo stesso Miglio – che improvvise fiorirono alla fine del Settecento e prodigiosamente si moltiplicarono nella prima metà del secolo decimonono, costituiscono una manifestazione essenziale del “laghismo” ottocentesco. (…) I panorami e i borghi del lago di Como erano stati ritratti addirittura in una moltitudine di vedute e stampe e ciò rese subito arduo (…) il compito della selezione». E, dopo otto anni di pazienti ricerche, «credo di essere riuscito a rintracciare tutte le vedute a stampa del Lario che si distinguono come importanti per l’originalità, per il valore documentaristico, per il pregio artistico».

Gianfranco Miglio

L’opera monumentale è una straordinaria antologia della “letteratura lariana” intendendosi con ciò tutto quanto scritto a proposito del Lario, dalle origini fino all’Ottocento. Un’autentica summa che ancora è miniera feconda, testo fondamentale per qualsiasi ricercatore. Un’opera nata in seno alla Società storica comense ma che ha potuto vedere la luce grazie al sostegno economico della Camera di commercio.

Si trattò di un’iniziativa editoriale avviata nel 1958 e andata ampliandosi man mano che lo stesso Miglio e un nutrito gruppo di collaboratori andavano ordinando il materiale via via raccolto. I volumi videro la luce, per le milanesi Edizioni Alfieri, tra il 1959 e il 1966: un primo tomo e un secondo, in due volumi, dedicati ai testi; gli ultimi due tomi, dedicati all’iconografia. Il tutto sotto un titolo senza fronzoli: “Larius”.

I compilatori dell’antologia sono risaliti fin dove hanno potuto: «I primi veri e propri documenti descrittivi del Lario di cui disponiamo (…) risalgono all'età imperiale e più precisamente al primo secolo dopo Cristo».

Sarebbe stucchevole elencare tutti gli autori compresi nell’antologia, tanto più che molti nomi non ci dicono nemmeno più un granché. Per l’età classica, vengono ricordati Virgilio e Strabone, i due Plinii e Cassiodoro. Per il Medioevo e fino al Quattrocento si citano, tra gli altri, Paolo Diacono e Fazio degli Uberti, discendente del dantesco Farinata. E naturalmente Leonardo da Vinci con gli appunti contenuti nel Codice atlantico: il famoso mappello, fiore velenoso utilizzato in farmacopea, sul quale aveva discettato anche il nostro Mario Cermenati; la Valle d’Introzzo che produce legnami e con montagne piene di neve; ovviamente la cascata della Troggia «che cade da un sasso altissimo e cadendo entra sotto terra e lì finisce il fiume», le miniere di rame. le “cose fantastiche” che si vedono a Prato San Pietro e infine la Grigna che, come abbiamo ormai imparato a memoria, è la montagna più alta e che è pelata.

Più o meno coevi di Leonardo sono i fratelli Benedetto (1471-1545) e Paolo Giovio (1483-1552) celebre il secondo per avere trasformato la sua casa comasca in un museo e autore di una “Descrizione del Lario” per conto del conte Francesco Sfondrati quando questi divenne feudatario della riviera di Lecco nel 1537. Opera pubblicata postuma nel 1559 e nella quale ci siamo già imbattuti.

Nel 1531, a Primaluna in Valsassina, nasceva invece il primo autore “lecchese”: Paride Cattaneo Della Torre, il quale – ci racconta l’antologia “Larius” - «dopo aver peregrinato per l’Italia ed essersi soffermato specialmente a Venezia ed a Modena in qualità di segretario di quel vescovo, tornò nel borgo natìo per restarvi, come canonico della collegiata plebana, fino alla morte avvenuta nel 1614. (…) Sebbene avesse viaggiato e fosse quindi uscito dal guscio locale, aveva un concetto elevatissimo della sua piccola patria, e aiutato dal gusto letterario del tempo, non esitava ad usare per le modeste borgate della Valle aggettivi ed apprezzamenti del tutto sproporzionati». Nel 1571 compilava una “Descritione della Valsassina” descrivendone il paesaggio e le risorse, indicandone i luoghi più interessanti ma anche i cognomi più diffusi.

Ci soffermiamo sul Monte di Varenna per il quale il Della Torre segnala Esino, Bologna («non quella della Flaminia») e Vezio, «luogo molto fruttifero et fecondo de boni vini, gli siede avanti la terra una chiesuola de Santo Antonio ed sopra una collinetta vi è fondata una bella fortezza» e «nel mezzo della fortezza vi è una bella alta et forte torre, la qual scopre molte miglia intorno al lago di Como ed altre valli et monti».

In quanto a Bellano, si era invece molto lontano dalle ironie dei nostri tempi, visto che Cattaneo Della Torre parla di una «etimologia degna del luogo» considerato come questa «nobil terra» fosse «molto magnifica» e di pregio talune abitazioni private indicate una a una.

Del resto, un secolo dopo, il comasco Luigi Rusca, in una poesia, avrebbe scritto così: «Bella nò mi chiam’io,/ in riva del bel Lario:/ ma tal nome è contrario/ in tutto al merito mio./ Chi mi vede, m’appella/ stanza tra le più belle, bella./ (….) Bella nò. Ma bellissima è Bellano».

Sigismondo Boldoni

La tappa bellanese ci fa naturalmente incontrare Sigismondo Boldoni, nato nel 1597 e morto nel 1630, secondo Miglio «il più grande poeta che ebbe mai avuto il Lario. Il suo amore per la natìa Bellano e per il Lario prese una coloritura tutta particolare: non la superficiale ammirazione dei frettolosi viaggiatori stranieri, né l'elementare affetto di quanti null'altro avevano mai visto se non quelle sponde, ma l'impeto di chi tornava ogni volta alla sua terra, al suo lago, con il cuore colmo di nostalgia perennemente inappagata. (…) Si sentiva bellanese e lariano, non comasco (…) Paolo Giovio non seppe intimamente 'sentire' il fascino del paesaggio lariano, perché era comacino e legato alla città (e invece) Sigismondo Boldoni riuscì agevolmente in tale intento perché discendeva da gente del lago, sul lago era cresciuto, e del Lario conosceva, per famigliare dimestichezza, ogni più riposto aspetto. Le sue perciò sono le più 'lariane' tra le pagine descrittive del lago di Como». Quasi da poter parlare, per il Boldoni, di un vero e proprio “laghismo”.

L’antologia ci riporta brani lariani di altri autori del Seicento, come Armando du Plessis, cardinald di Richelieu, il bellagino Giovanni Bonanomi, lo spagnolo José Chafron noto per le sua piante delle fortificazioni tra cui quelle del borgo e del castello di Lecco e del forte di Fuentes, ma anche il Bernardo Tartari della “Descrittione di Lecco".

Nonché un Cavazzi dei conti della Somaglia che fu archivista del Ducato di Milano, autore di un “Alleggiamento dello Stato di Milano”, pubblicato nel 1653 e diventato «una fonte classica per gli studi economici sulla dominazione spagnola in Alta Italia». Di Lecco si legge: «In un angolo verso il fine del Ducato – là dove la bella giurisdizione della città metropoli si divide da una parte verso oriente collo Stato Veneto – è situata la famosa in altri tempi città, il cui recinto comprendeva la sottonomata terra di Castello (nella quale ancora si veggono le antiche vestigia di una vasta torre) ed hora è terra e fortezza insigne ed una delle chiavi di questo dominio. (…) Questo nobilissimo Castello di Lecco sono alcuni di opinione che denominasse da Leuco, uno de’ troiani campione con Antenore o Enea venuti in Italia (…) Il feudo è del signor conte Marcellino Ayroldi, investito nel mese di giugno dell’anno 1647.» L’elenco delle terre di quel feudo testimonia come quattro anni fa le geografia fosse già quella di oggi: «Lecco con Pescarenico, Aquate, Belledo con Gagiancio, Volate con Bonacina, Castello Maggianico, Zermagnendo, vicinanza del Consiglio, Morterone, Brumano, Barco, Chiuso, Ranzo con Castelleone, Ballabio di Sopra, Ballabio di Sotto, ed ultima la Orca…».

Nel frattempo, però, cominciano a farsi sempre numerosi i viaggiatori forestieri. Ci è già stato parlato della compagnia di zurighesi guidati da Hans Fries che scavallarono le Alpi nel 1545. Ed è proprio nel XVI secolo che il movimento si fa costante e si sviluppa poi ininterrottamente nei secoli seguenti, con una «schiera di scrittori di svizzeri e germanici, molti dei quali passano da queste parti nel corso di un viaggio a Gerusalemme o lungo l’itinerario del Grand Tour. Tra loro, per esempio, c’è Rodolphe Töpffer (1799-1846), pittore, scrittore e istitutore. «dopo Rosseau il più geniale scrittore ginevrino»: passa da Lecco nel 1842 provenendo da Venezia e Bergamo diretto verso Como. Il quale, tra l’altro, testimonia come anche all’estero fossero già ben conosciuti i manzoniani “Promessi sposi”, a differenza di quanto accade oggi. Scrive il nostro viaggiatore: ««In fine, di là da Caprino, si ritrovano le vallette infossate, le alte montagne, Lecco e il suo lago, Lecco patria di Lucia e di Renzo, teatro d’una ingenua, costante e santa tenerezza. Perché Manzoni tace? Perché il romanzo è morto? (…) Dopo Caprino, il pedone può, abbandonando la via maestra, prendere per una valletta segreta, fresca come una caverna e deserta come un angolo perduto d’un possedimento. Quali solitudini! Lucia deve esservi venuta per sognare per piangere lontano da ogni sguardo: il luogo è appena a due ore da Lecco». Dove Töpffer arriva che è sera tarda e «dall’albergo e con tutto il popolo che affolla la piazza, assistiamo a uno spettacolo di burattini. E’ un dramma. Re e regine si giuocano una quantità di tiri mortali; a ogni istante un grande personaggio urla orribili maledizioni; poi spira per virtù rientrata, e un altro ne prende il posto, non meno virtuoso, non meno tonante, né meno ucciso dal pugnale, dallo schioppo o dal veleno.» Poi, il mattino dopo, di buon’ora, il nostro viaggiatore lascia Lecco diretto a Como.

In quanto ai francesi, se Fredèric Bourgeois De Mercey (1808-1860) trova rassomiglianze tra Lecco e Grenoble, Gaston De Léris si sofferma sulla Brianza; «Si capisce la sua rinomanza, e non si spiega perché non sia più frequentata. Ma io parlo solamente dei turisti di passaggio, perché i milanesi, al contrario, vi soggiornano a stormi durante l’autunno, e dal lago di Lecco al lago di Como, passando per la Brianza, non vi sono che feste e riunioni, per le quali sono pretesto le minori feste locali. Si frequenta meno la grande fiera, per l’addietro molto pittoresca, di Lecco, che si tiene tutti i sabati d’ottobre; ma si accorre premurosamente senza posa crescente, alle grandi regate che si disputano sul lago di Como e alle corse dei cavalli che per due giorni attirano a Varese….».

C’è poi Stendhal che è tutto un capitolo a parte e noialtri abbiamo già spiato nel suo singolare viaggio brianzolo.

Nell’Ottocento, gli scrittori che si occupano del Lario sono ormai una folla con l’antologuia “Larius” costretta a renderne scarne testimonianze. Naturalmente, c’è Alessandro Manzoni. Ma anche Antonio Stoppani con il suo “Bel Paese” e poi Tommaso Grossi e Cesare Cantù, Ugo Foscolo che ci lasciò il suo «maglio domator del bronzo» e Antonio Fogazzaro che «a diciott’anni fu ospite della famiglia Venini di Varenna», E poi Emilio De Marchi, Giovanni Bertacchi e Giovanni Berchet. Fino ai dimenticati Virginio Corbellini (un «mediocre verseggiatore» autore di un poemetto dedicato al Lario) e il perledese Paolo Fumeo autore del “Bardo del Lario” e «il cui nome “di necessità qui si registra”, loda i giochi e le valli, le foreste, i torrenti e gli ombrosi spechi, i lauri e gli ulivi del Lario e l’amenità della stessa Como. Ma il breve poemetto, pur negli echi montiani e foscoliani, è poverissima cosa».

Gli ultimi due tomi dell’antologia diretta da Miglio, come detto, sono dedicati all’iconografia. Più che di volumi, si tratta di cofanetti che raccolgono circa quattrocento riproduzioni: «Le vedute a stampa del lago di Como – spiega nell’introduzione lo stesso Miglio – che improvvise fiorirono alla fine del Settecento e prodigiosamente si moltiplicarono nella prima metà del secolo decimonono, costituiscono una manifestazione essenziale del “laghismo” ottocentesco. (…) I panorami e i borghi del lago di Como erano stati ritratti addirittura in una moltitudine di vedute e stampe e ciò rese subito arduo (…) il compito della selezione». E, dopo otto anni di pazienti ricerche, «credo di essere riuscito a rintracciare tutte le vedute a stampa del Lario che si distinguono come importanti per l’originalità, per il valore documentaristico, per il pregio artistico».

Dario Cercek