Lecco: una serata sui Redaelli. Famiglia e impresa un tutt’uno, una storia scritta sul velluto

“Nozze di velluto”: una storia del Vellutificio Redaelli, storica fabbrica lecchese sorta sulle rive del Gerenzone alla fine dell’Ottocento e alla quale oggi sopravvive il solo marchio (ceduto poco più di una decina di anni fa al gruppo Marzotto).

“Nozze di velluto” è stato il nuovo incontro promosso dall’Associazione Giuseppe Bovara e dalla rivista “Archivi di Lecco” tenutosi ieri sera all’Officina Badoni di Lecco nell’ambito di una serie di appuntamenti volti alla valorizzazione di alcuni aspetti della storia locale.

“Nozze di velluto”: un titolo quasi sentimentale perché – come in molte altre occasioni nello sviluppo economico lecchese – all’aspetto di un’industria si intreccia quello di una famiglia. Quest’anno, del resto, è il 125° anniversario di un matrimonio significativo: quello di Alfredo Redaelli, giovane e intraprendente imprenditore di famiglia comasca, e Maria Sala, figlia di Domenico Sala, imprenditore serico con filanda al Seminario di Castello e soprattutto banchiere.

Al tavolo dei relatori Francesco D’Alessio, storico della rivista “Archivi”; Alfredo Redaelli, nipote del fondatore del Vellutificio; Mario Boselli, presidente della Camera di commercio italo-cinese e presidente onorario della Camera della Moda italiana. A intervistarli, la giornalista Rosa Valsecchi.

L’incontro è stato introdotto dal presidente dell’Associazione Bovara, Pietro Dettamanti che ha sottolineato come Lecco abbia una tradizione di cui andare orgogliosi ricordando la celebre definizione di Manchester d’Italia che era stata data alla nostra terra e come Federico Engels (proprio lui, quello che nel 1848 avrebbe scritto con Karl Marx il famoso “Manifesto del partito comunista”) andasse dicendo che Lecco era l’unico posto al mondo dove fosse popolare: figlio di un industriale renano, era infatti conosciuti dagli industriali che a volte si rivolgevano a lui per qualche “dritta”.

Parlando di Redaelli, Dettamanti ha evidenziato già allora la globalizzazione fosse una realtà, di come si viaggiasse per raccogliere idee e impulsi nuovi, non solo culturali ma anche economici. Dunque, quelle pagine vanno rilette «non solo per un gusto storico, ma anche perché possono darci spunti per le nuove opportunità di oggi, anche se ormai nel Lecchese il comparto industriale assorbe soltanto il 30% della forza lavoro».

D’Alessio ha tracciato il profilo storico di Alfredo Redaelli rintracciandone i geni dell’ intraprendenza negli avi: nonno Francesco gabelliere milanese, papà Saverio chimico poi diventato farmacista, senza dimenticare il bisnonno materno Marcantonio Galloni che nella metà del Settecento inventò un telaio per moltiplicare la produzione di nastri di seta.

Da parte sua, il giovane Redaelli, dopo gli studi, andò in Francia e in Germania, facendosi assumere come operaio e “rubando” i segreti del cosiddetto velluto a doppia pezza, una forma di produzione avanzata e innovativa ancora sconosciuta in Italia.

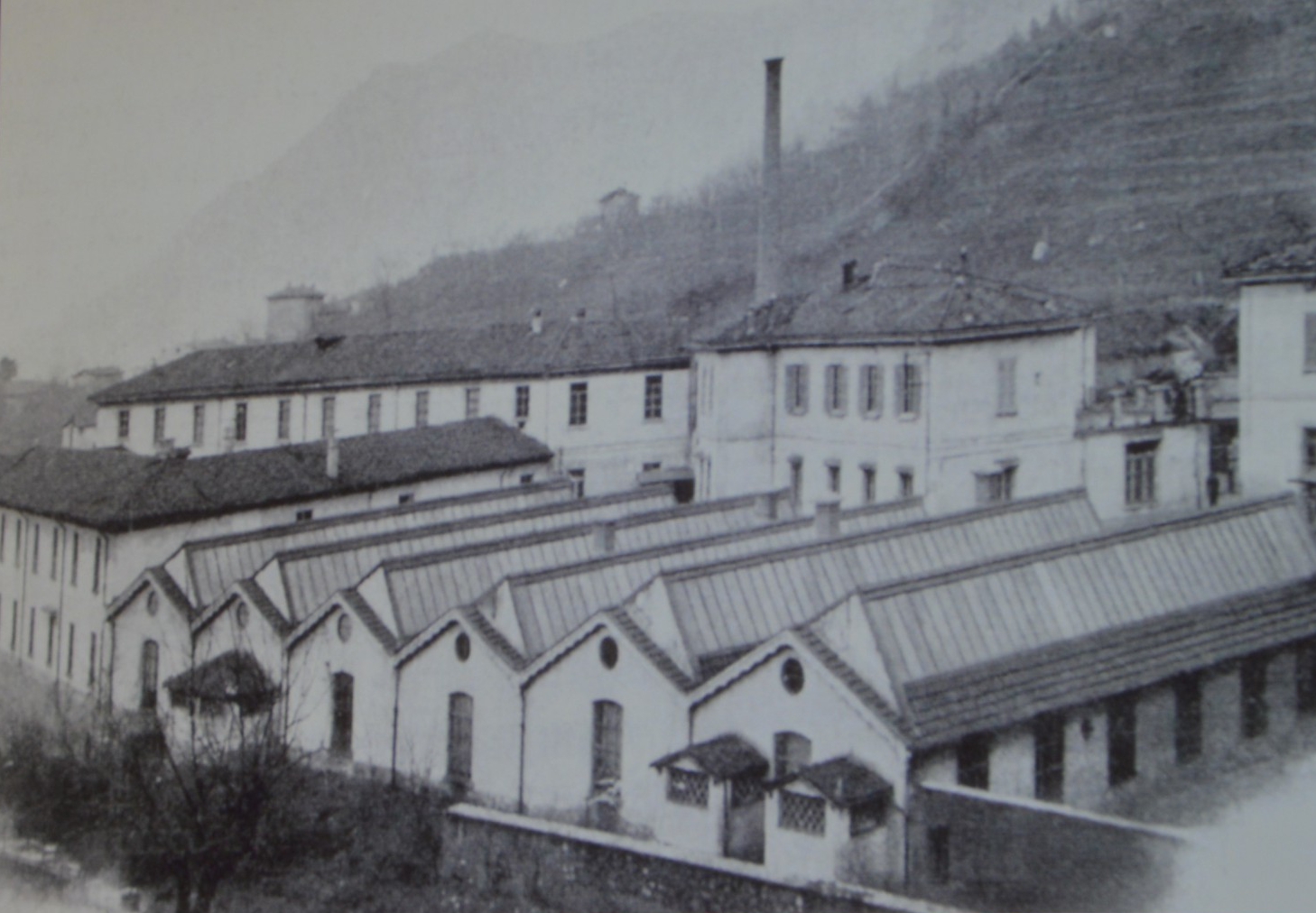

Rientrando in patria, con l’amico Paolo Finzi avviò a Menaggio il primo nucleo di una nuova fabbrica. Nel 1888 incontrò il lecchese Domenico Sala che, in rappresentanza della Banca di Lecco, si trovava a Menaggio per rilevare i beni del Grand Hotel andato in fallimento.

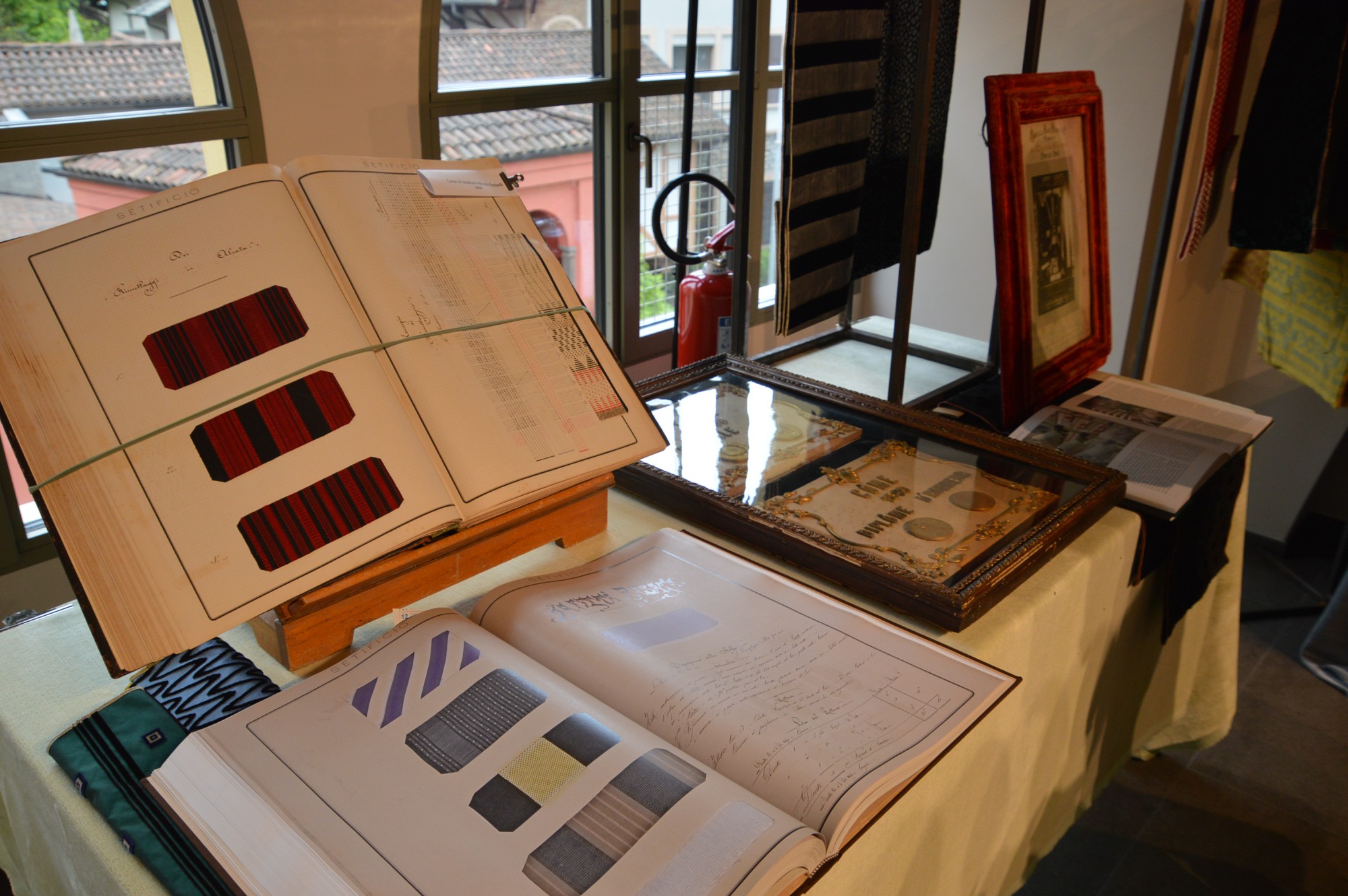

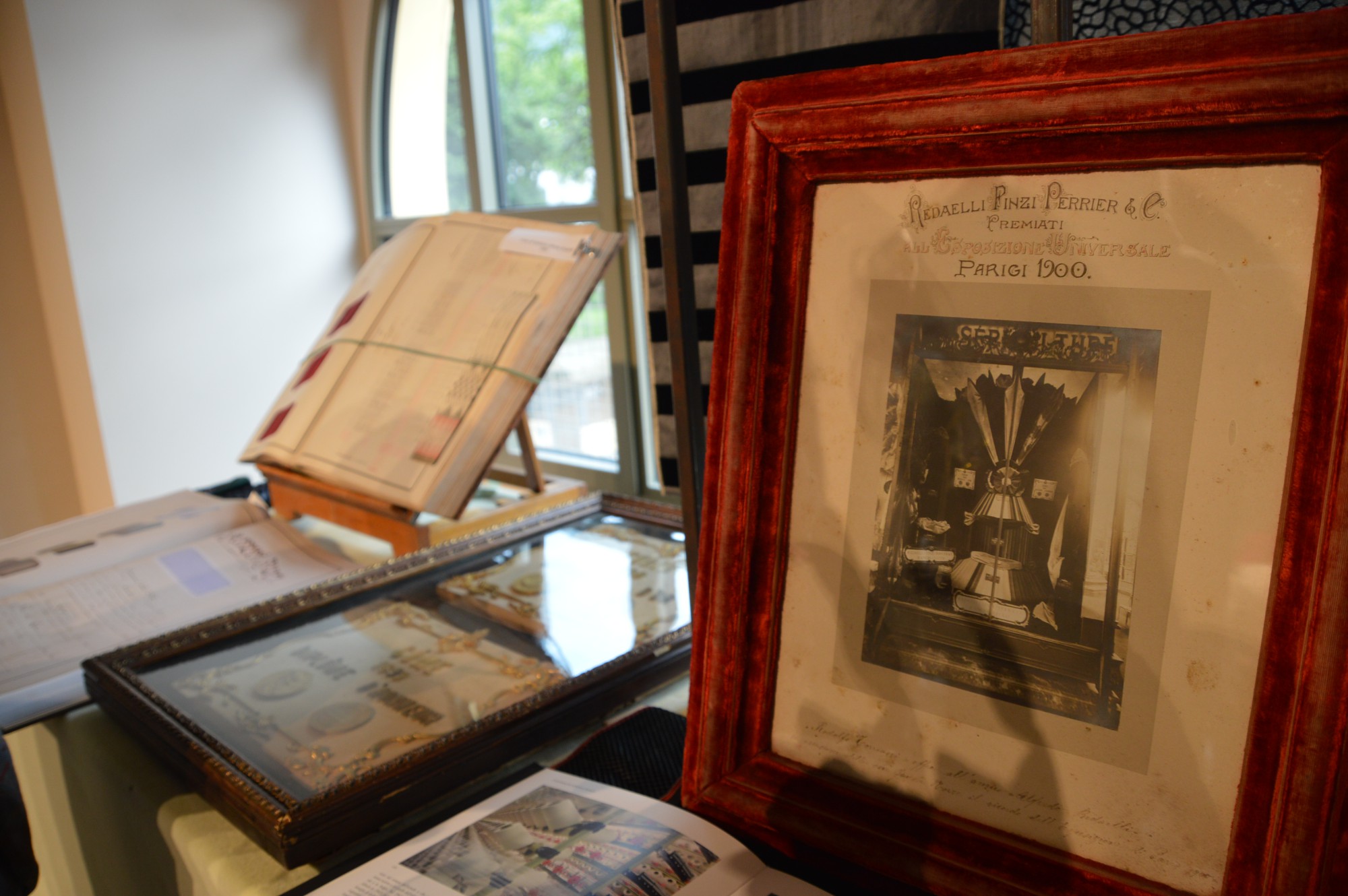

La stessa Banca di Lecco (che era quella dei ricchi, per i piccoli sarebbe poi sorta la più longeva Banca Popolare, ndr) aveva a disposizione lo stabile di una vecchia fabbrica d’armi in località Cariggio di Rancio. Sala propose a Redaelli di trasferirvi il vellutificio. Nel 1892 si costituì la società con l’80% dei capitali messi a disposizione dalla stessa Banca di Lecco e il 20% da Redaelli e Finzi. Il marchio? “Redaelli Finzi Perier & C”. Se la C stava a indicare la banca, Perier era il cognome della madre di Finzi, proveniente da una famiglia lionese titolare di una grande industria di velluti. Insomma, Redaelli e Finzi non evocavano nulla, Perier era una garanzia: «un’autentica operazione di marketing» come ha sottolineato Valsecchi.

Il 1900 fu l’anno in cui la fabbrica ottenne un importante premio a Parigi, ma anche l’anno in cui Alfredo Redaelli sposò Maria Sala. Qualche anno dopo morì Finzi e Redaelli rilevò tutte le quote. Il vellutificio cresceva, apriva nuove strutture: una tintoria sul lungolago lecchese e una nuova fabbrica a Mandello che nei decenni seguenti diventerà il polo principale.

E’ stata poi la volta di Alfredo Redaelli “junior”, appunto nipote del fondatore, che ha raccontato la storia del velluto, termine che in lingua italiana comprende molte varietà, «un tessuto costruito su un telaio dove esistono una trama e un ordito». Come gran parte del tessile, il velluto arriva dalla Cina dove era prodotto già duemila anni prima di Cristo, poi la sua produzione si è spostata in vari modi verso Ovest: nel V e IV secolo avanti Cristo era in Egitto, l’espansione ellenistica di Alessandro Magno lo portò in Turchia e Grecia. Arriveranno poi gli Arabi e le Crociate: il velluto arrivò nel 1200 circa in Sicilia e a Toledo, nel giro di due secoli era già diffuso in tutta la penisola italiana e nel 1400 gli italiani erano considerati dei maestri del settore. E mentre da Genova, quella produzione andava verso la Francia, dalla Spagna veniva esportato nella Fiandre.

Arriveranno poi gli Arabi e le Crociate: il velluto arrivò nel 1200 circa in Sicilia e a Toledo, nel giro di due secoli era già diffuso in tutta la penisola italiana e nel 1400 gli italiani erano considerati dei maestri del settore. E mentre da Genova, quella produzione andava verso la Francia, dalla Spagna veniva esportato nella Fiandre.

«Il velluto è un tessuto morbido, sofisticato, ricco e costoso e infatti era il tessuto dei re, un tessuto nobile ricercato» usato, allora e oggi, non solo per l’abbigliamento ma anche per l’arredamento.

E nell’Ottocento, la Francia e l’area germanica erano i luoghi più avanzati nella produzione. Soprattutto nella seconda metà del secolo, quando vennero apportate innovazioni tecnologiche importanti. Per esempio, il cosiddetto telaio a doppia pezza che in Italia non esisteva. E sarebbe stato appunto il nonno Redaelli a portarcelo.

Da parte su Boselli ha parlato di alta moda e di pret-a-porter, di prospettive del settore, della cosiddetta crisi del lusso in corso in questi tempi, una crisi che rispetto a quelle precedenti che avevano una causa precisa ora ne ha più di una, compresi gli errori degli imprenditori che hanno alzato i prezzi in maniera esponenziale generando una sorta di rifiuto. Una crisi che non metterà in crisi i grandi marchi, ma l’indotto.

Tra cifre e decisioni lungimiranti come quelle sulla “sostenibilità” («nel 2010 non ne parlava nessuno, noi abbiamo fatto un tavolo e un decalogo degli stilisti») accordi con la Francia e la Cina, Boselli ha poi concentrato l’attenzione sulle particolarità storiche a ancora vive dell’imprenditoria italiana. E cioè famiglia e impresa, gran lavoro, entusiasmo e coraggio e soprattutto tecnologia e creatività: dal punto di vista tecnologico non siamo bravi e nemmeno da quello della creatività, ma siamo eccellenti nel coniugare le due cose. E dunque «dobbiamo continuare su questa strada». Se pensiamo alla società come a una piramide, dobbiamo puntare alla parte alta, alle prime e alle seconde file, lasciando la base ai prodotti cinesi «perché per ragioni di costi noi non saremmo in grado di competere». In questo modo potremo anche arrivare alle fasce intermedie alle quali i cinesi non sono interessati».

La serata è stata poi conclusa da Gianfranco Scotti che ha letto il brano che il poeta dialettale lecchese Luigi Manzoni aveva dedicato al Vellutificio Redaelli nel suo celebre poemetto “El cavalier Gerenzun”, con un "annuncio"...

“Nozze di velluto” è stato il nuovo incontro promosso dall’Associazione Giuseppe Bovara e dalla rivista “Archivi di Lecco” tenutosi ieri sera all’Officina Badoni di Lecco nell’ambito di una serie di appuntamenti volti alla valorizzazione di alcuni aspetti della storia locale.

Maria Sala e Alfredo Redaelli

“Nozze di velluto”: un titolo quasi sentimentale perché – come in molte altre occasioni nello sviluppo economico lecchese – all’aspetto di un’industria si intreccia quello di una famiglia. Quest’anno, del resto, è il 125° anniversario di un matrimonio significativo: quello di Alfredo Redaelli, giovane e intraprendente imprenditore di famiglia comasca, e Maria Sala, figlia di Domenico Sala, imprenditore serico con filanda al Seminario di Castello e soprattutto banchiere.

Rosa Valsecchi

Al tavolo dei relatori Francesco D’Alessio, storico della rivista “Archivi”; Alfredo Redaelli, nipote del fondatore del Vellutificio; Mario Boselli, presidente della Camera di commercio italo-cinese e presidente onorario della Camera della Moda italiana. A intervistarli, la giornalista Rosa Valsecchi.

Pietro Dettamanti

L’incontro è stato introdotto dal presidente dell’Associazione Bovara, Pietro Dettamanti che ha sottolineato come Lecco abbia una tradizione di cui andare orgogliosi ricordando la celebre definizione di Manchester d’Italia che era stata data alla nostra terra e come Federico Engels (proprio lui, quello che nel 1848 avrebbe scritto con Karl Marx il famoso “Manifesto del partito comunista”) andasse dicendo che Lecco era l’unico posto al mondo dove fosse popolare: figlio di un industriale renano, era infatti conosciuti dagli industriali che a volte si rivolgevano a lui per qualche “dritta”.

Parlando di Redaelli, Dettamanti ha evidenziato già allora la globalizzazione fosse una realtà, di come si viaggiasse per raccogliere idee e impulsi nuovi, non solo culturali ma anche economici. Dunque, quelle pagine vanno rilette «non solo per un gusto storico, ma anche perché possono darci spunti per le nuove opportunità di oggi, anche se ormai nel Lecchese il comparto industriale assorbe soltanto il 30% della forza lavoro».

Francesco D'Alessio

D’Alessio ha tracciato il profilo storico di Alfredo Redaelli rintracciandone i geni dell’ intraprendenza negli avi: nonno Francesco gabelliere milanese, papà Saverio chimico poi diventato farmacista, senza dimenticare il bisnonno materno Marcantonio Galloni che nella metà del Settecento inventò un telaio per moltiplicare la produzione di nastri di seta.

Da parte sua, il giovane Redaelli, dopo gli studi, andò in Francia e in Germania, facendosi assumere come operaio e “rubando” i segreti del cosiddetto velluto a doppia pezza, una forma di produzione avanzata e innovativa ancora sconosciuta in Italia.

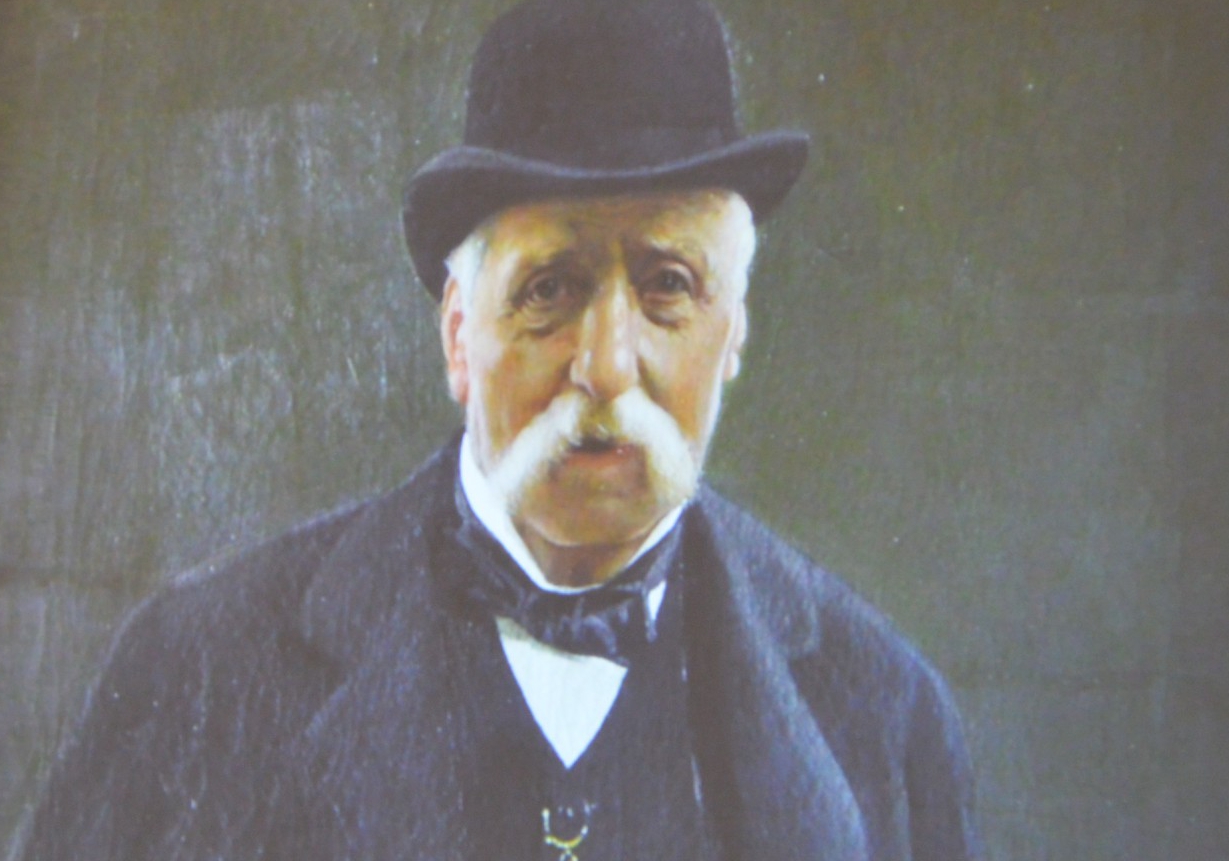

Domenico Sala

Rientrando in patria, con l’amico Paolo Finzi avviò a Menaggio il primo nucleo di una nuova fabbrica. Nel 1888 incontrò il lecchese Domenico Sala che, in rappresentanza della Banca di Lecco, si trovava a Menaggio per rilevare i beni del Grand Hotel andato in fallimento.

La stessa Banca di Lecco (che era quella dei ricchi, per i piccoli sarebbe poi sorta la più longeva Banca Popolare, ndr) aveva a disposizione lo stabile di una vecchia fabbrica d’armi in località Cariggio di Rancio. Sala propose a Redaelli di trasferirvi il vellutificio. Nel 1892 si costituì la società con l’80% dei capitali messi a disposizione dalla stessa Banca di Lecco e il 20% da Redaelli e Finzi. Il marchio? “Redaelli Finzi Perier & C”. Se la C stava a indicare la banca, Perier era il cognome della madre di Finzi, proveniente da una famiglia lionese titolare di una grande industria di velluti. Insomma, Redaelli e Finzi non evocavano nulla, Perier era una garanzia: «un’autentica operazione di marketing» come ha sottolineato Valsecchi.

Il 1900 fu l’anno in cui la fabbrica ottenne un importante premio a Parigi, ma anche l’anno in cui Alfredo Redaelli sposò Maria Sala. Qualche anno dopo morì Finzi e Redaelli rilevò tutte le quote. Il vellutificio cresceva, apriva nuove strutture: una tintoria sul lungolago lecchese e una nuova fabbrica a Mandello che nei decenni seguenti diventerà il polo principale.

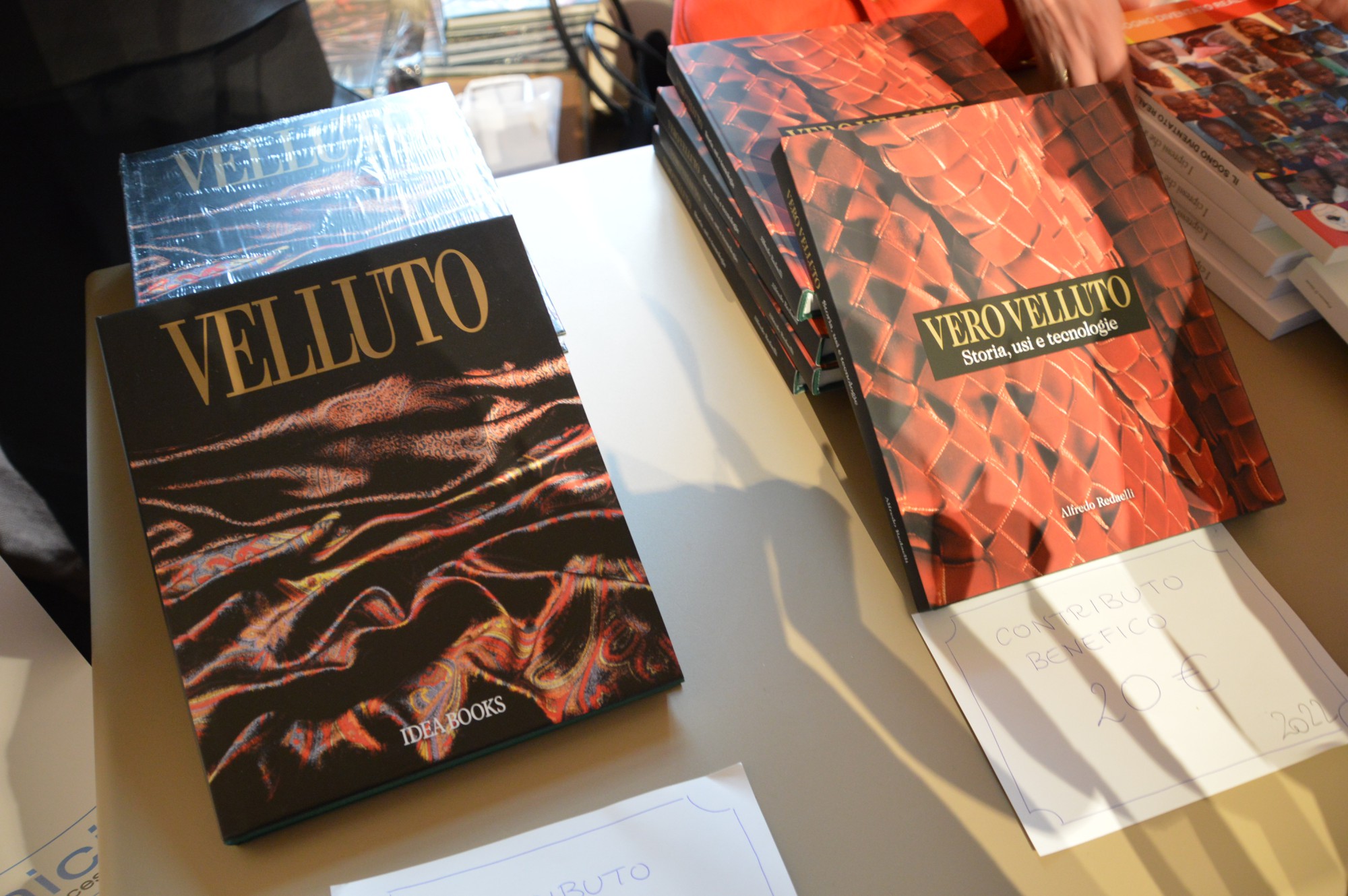

Alfredo Redaelli

E’ stata poi la volta di Alfredo Redaelli “junior”, appunto nipote del fondatore, che ha raccontato la storia del velluto, termine che in lingua italiana comprende molte varietà, «un tessuto costruito su un telaio dove esistono una trama e un ordito». Come gran parte del tessile, il velluto arriva dalla Cina dove era prodotto già duemila anni prima di Cristo, poi la sua produzione si è spostata in vari modi verso Ovest: nel V e IV secolo avanti Cristo era in Egitto, l’espansione ellenistica di Alessandro Magno lo portò in Turchia e Grecia.

«Il velluto è un tessuto morbido, sofisticato, ricco e costoso e infatti era il tessuto dei re, un tessuto nobile ricercato» usato, allora e oggi, non solo per l’abbigliamento ma anche per l’arredamento.

E nell’Ottocento, la Francia e l’area germanica erano i luoghi più avanzati nella produzione. Soprattutto nella seconda metà del secolo, quando vennero apportate innovazioni tecnologiche importanti. Per esempio, il cosiddetto telaio a doppia pezza che in Italia non esisteva. E sarebbe stato appunto il nonno Redaelli a portarcelo.

Mario Boselli

Da parte su Boselli ha parlato di alta moda e di pret-a-porter, di prospettive del settore, della cosiddetta crisi del lusso in corso in questi tempi, una crisi che rispetto a quelle precedenti che avevano una causa precisa ora ne ha più di una, compresi gli errori degli imprenditori che hanno alzato i prezzi in maniera esponenziale generando una sorta di rifiuto. Una crisi che non metterà in crisi i grandi marchi, ma l’indotto.

Tra cifre e decisioni lungimiranti come quelle sulla “sostenibilità” («nel 2010 non ne parlava nessuno, noi abbiamo fatto un tavolo e un decalogo degli stilisti») accordi con la Francia e la Cina, Boselli ha poi concentrato l’attenzione sulle particolarità storiche a ancora vive dell’imprenditoria italiana. E cioè famiglia e impresa, gran lavoro, entusiasmo e coraggio e soprattutto tecnologia e creatività: dal punto di vista tecnologico non siamo bravi e nemmeno da quello della creatività, ma siamo eccellenti nel coniugare le due cose. E dunque «dobbiamo continuare su questa strada». Se pensiamo alla società come a una piramide, dobbiamo puntare alla parte alta, alle prime e alle seconde file, lasciando la base ai prodotti cinesi «perché per ragioni di costi noi non saremmo in grado di competere». In questo modo potremo anche arrivare alle fasce intermedie alle quali i cinesi non sono interessati».

La serata è stata poi conclusa da Gianfranco Scotti che ha letto il brano che il poeta dialettale lecchese Luigi Manzoni aveva dedicato al Vellutificio Redaelli nel suo celebre poemetto “El cavalier Gerenzun”, con un "annuncio"...

D.C.