SCAFFALE LECCHESE/257: la peste a Lecco e in Valsassina seguendo le tracce di Manzoni

Sono passi memorabili, straordinari, teatrali: «Vengono; son trenta, son quaranta, son cinquanta mila; son diavoli, sono ariani, sono anticristi; hanno saccheggiato Cortenova; hanno dato fuoco a Primaluna; devastano Introbbio, Pasturo, Barzio; sono arrivati a Balabbio; domani son qui: tali eran le voci che passavan di bocca in bocca; e insieme un correre, un fermarsi a vicenda, un consultare tumultuoso, un’esitazione tra il fuggire e il restare, un radunarsi di donne, un mettere le mani ne’ capelli». E ancora: «Passano i cavalli di Wallenstein, passano i fanti di Merode, passano i cavalli di Anhalt, passano i fanti di Brandeburgo e poi i cavalli di Montecuccoli, e poi quelli di Ferrari; passa Altringer, passa Furstenberg, passa Colloredo; passano i Croati, passa Torquato Conti, passano altri e altri; quando piacque al cielo, passò anche Galasso, che fu l’ultimo».

Siamo ai capitoli XXIX e XXX dei “Promessi sposi”: è il passaggio dei lanzichenecchi scesi a Colico e Bellano e poi a Lecco passando per la Valsassina, lasciandosi alle spalle terre devastate e rapinate, ma anche il morbo della peste. La peste del 1630, la peste attorno alla quale il gran romanzo manzoniano articola le sue vicende. In pagine in cui la ricostruzione storica è meticolosa, dettagliata, precisa. A raccontarci quei giorni c’è un libro uscito nel maggio di cinquant’anni fa esatti, anno 1975: “Lanzichenecchi e peste manzoniana in Valsassina”, A curarlo don Eugenio Cazzani (1913-1988), sacerdote e archivista di Castiglione Olona nel Varesotto.

A raccontarci quei giorni c’è un libro uscito nel maggio di cinquant’anni fa esatti, anno 1975: “Lanzichenecchi e peste manzoniana in Valsassina”, A curarlo don Eugenio Cazzani (1913-1988), sacerdote e archivista di Castiglione Olona nel Varesotto.

Uscito per delle irrintracciabili Edizioni Olona (come si legge in copertina, ma curiosamente all’interno si parla di Edizioni Lambro), il libro venne in realtà commissionato dall’allora parroco di Barzio don Alfredo Comi (1926-2021). Originario del Milanese, don Comi era arrivato a Barzio nel 1969, restando alla guida di quella parrocchia fino al 2010: quarant’anni durante i quali al “ministero sacerdotale”, come si dice, unì l’impegno culturale creando una personale biblioteca manzoniana di un migliaio di volumi tra cui le più diverse edizioni dei “Promessi sposi”.

Nel 1975, don Comi celebrava il venticinquesimo di sacerdozio e per l’occasione volle «offrire si suoi fedeli – come scrive lo stesso Cazzani – il racconto di una vicenda nella quale splende l’eroica edizione del clero della Valsassina». Nel libro, infatti, ci si sofferma molto sul ruolo dei parroci (c’è anche un elenco di ventidue ecclesiastici morti di peste nel territorio), anche perché proprio i registri parrocchiali, laddove conservatisi, hanno consentito di ricostruire alcuni episodi locali.

In realtà lo spunto per quella ricerca su lanzichenecchi e peste in Valsassina era stato dato da una precedente pubblicazione, curata dallo stesso Cazzani: “Ricordi manzoniani a Barzio” (Edizione “Pro Barzio”) uscita nel 1973, anno centenario della morte di Alessandro Manzoni. Come si sa, la famiglia Manzoni, dalle antiche ascendenze bergamasche, signoreggiò a lungo a Barzio e in Valsassina. In quella pubblicazione, le prime della quarantina di pagine, erano dedicate alle pagine valsassinesi del Gran Romanzo. Quale, per esempio, quella dedicata al ritorno a Lecco di Renzo e all’incontro con don Abbondio che gli dice come Agnese sia «andata a starsene nella Valsassina da que’ suoi parenti, a Pasturo, sapete bene; chè là dicono che la peste non faccia il diavolo come qui».

In quella pubblicazione, le prime della quarantina di pagine, erano dedicate alle pagine valsassinesi del Gran Romanzo. Quale, per esempio, quella dedicata al ritorno a Lecco di Renzo e all’incontro con don Abbondio che gli dice come Agnese sia «andata a starsene nella Valsassina da que’ suoi parenti, a Pasturo, sapete bene; chè là dicono che la peste non faccia il diavolo come qui».

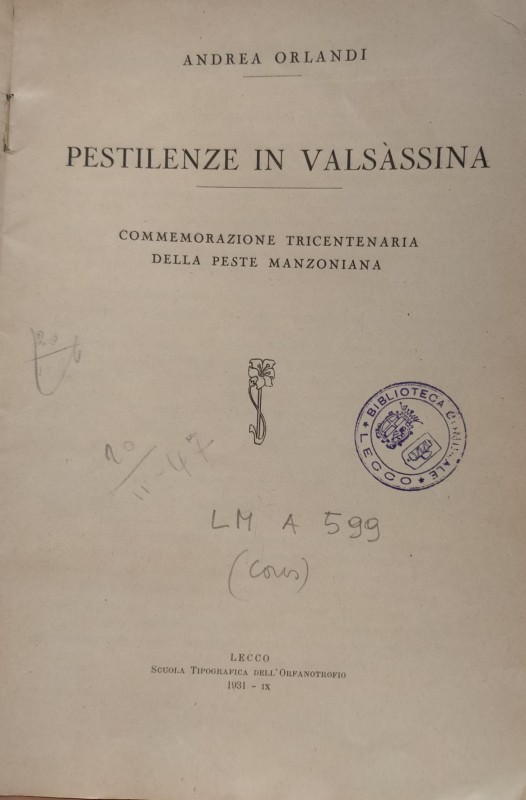

Davvero era stato così? Nella prefazione a “Lanzichenecchi e peste manzoniana”, don Alfredo Comi avrebbe infatti spiegato: «E’ proprio vero che Pasturo era stata una “terra” meno perseguitata dalla peste, come ha supposto Manzoni? L’attuale parroco don Tullio Vitali dice che dai registri parrocchiali appare il contrario. “A te, archivista esperto se altri mai, dire l’ultima parola”. Quest’invito suonò come un comando. L’autore (appunto Cazzani, ndr) tornò tra noi per una ventina giorni nel cuore della scorsa estate, offrì con generosa dedizione la sua opera sacerdotale nella nostra parrocchia e, tra prediche, messe e lunghe ore di confessionale, trovò il modo e il tempo per esplorare gli archivi parrocchiali della valle». Offrendoci infine un quadro abbastanza esaustivo sul passaggio dei “lanzi” e sulla diffusione della peste. Con qualche inevitabile lacuna, per via di qualche documento andato perduto, in qualche caso sottratto agli archivi proprio per ragioni di studio dagli storici valsassinesi per antonomasia e cioè Giuseppe Arrigoni (1811-1867) e Andrea Orlandi (1869-1945) «i quali – commenta polemicamente don Cazzani - non si peritarono di scrivere nelle loro pubblicazioni: “documenti e memorie presso di me”; alla loro morte tanta preziosa documentazione andò dispersa. Di ciò dobbiamo ringraziare la noncuranza dei parroci e dei responsabili degli archivi comunali di quei tempi».

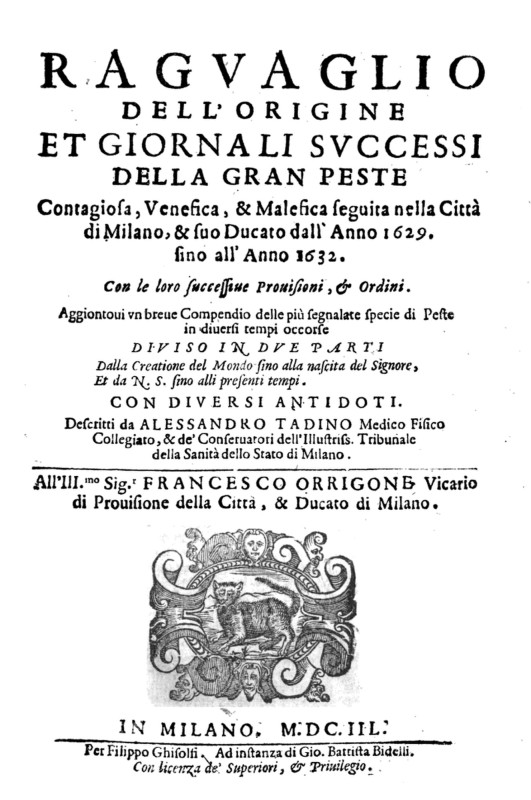

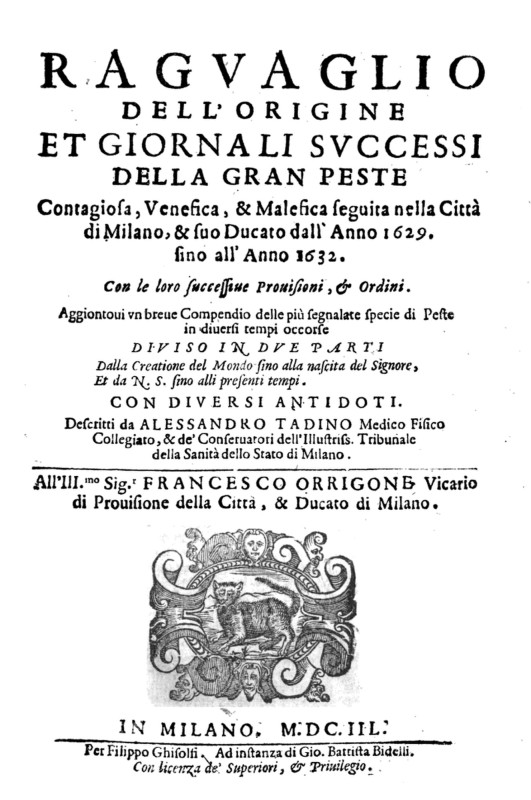

“Lanzichenecchi e peste manzoniana in Valsassina” è un saggio storico molto documentato che si legge come un romanzo. Del resto, il sottofondo è proprio quello manzoniano: brani dei “Promessi sposi” ricorrono spesso quasi a indicare la direzione della ricerca arricchita da quelle altre testimonianze che sono poi le fonti alle quali lo stesso Manzoni si è rivolto per la sua ricostruzione: il medico Alessandro Tadino, lo storico Giuseppe Ripamonti, lo scrittore Sigismondo Boldoni….Senza dimenticare i registri parrocchiali, gli archivi comunali e gli storici locali, come appunto l’Arrigoni che ne parlò diffusamente nelle sue Notizie storiche e l’Orlandi che sul tema pubblicò nel 1931 (stampando alla Scuola tipografica dell’Orfanotrofio di Lecco) “Pestilenze in Valsassina. Commemorazione tricentenaria della peste manzoniana”. Eugenio Cazzani è stato così in grado di redigere un’autentica mappa e una cronologia precisa del passaggio dei lanzichenecchi e della diffusione della peste: «Colico .- sono le parole del Manzoni - fu la prima terra del ducato che invasero que’ demoni (era il 20 settembre); si gettarono poi sopra Bellano; di là entrarono e si parsero nella Valsassina, da dove sboccarono nel territorio di Lecco». Ed è un itinerario che il Tadino aveva annotato con diligenza, villaggio per villaggio da Colico a Olginate e «quando piacque al cielo hebbe pur fine il passaggio, et tranmsito di questa soldatesca alemanna, che fu dalli 20 settembre sino lì 3 ottobre 1629. Et per spatio di tre settimane in cerca, ciascuna terra, villa, e borgo, per dove havevano transitato si lagnava insieme, e compartivansi le reciproche calamità, ma nell’intimo di ciascuno di loro stava nel sentimento d’aspettare maggior rovina».

Eugenio Cazzani è stato così in grado di redigere un’autentica mappa e una cronologia precisa del passaggio dei lanzichenecchi e della diffusione della peste: «Colico .- sono le parole del Manzoni - fu la prima terra del ducato che invasero que’ demoni (era il 20 settembre); si gettarono poi sopra Bellano; di là entrarono e si parsero nella Valsassina, da dove sboccarono nel territorio di Lecco». Ed è un itinerario che il Tadino aveva annotato con diligenza, villaggio per villaggio da Colico a Olginate e «quando piacque al cielo hebbe pur fine il passaggio, et tranmsito di questa soldatesca alemanna, che fu dalli 20 settembre sino lì 3 ottobre 1629. Et per spatio di tre settimane in cerca, ciascuna terra, villa, e borgo, per dove havevano transitato si lagnava insieme, e compartivansi le reciproche calamità, ma nell’intimo di ciascuno di loro stava nel sentimento d’aspettare maggior rovina».

Scriveva ancora Tadino: «La strage che fu fatta in questa valle da quella gente non è a dirsi; non che da considerare, poiché quei poveri e sventurati paesani, per tanti havendo mai visto soldatesca così indomita, la quale oltre tant’altri enormi successi ad altro non attendeva che a depredar, ed abbrugiare le case nella loro partenza, si resero talmente preda dello spavento, che tutti ricorsero alla sommità dei monti, lasciando le loro spoglie, et beni nelle loro mani». Il medico milanese si muoveva per conto del Tribunale di Sanità, aveva percorso la Valsassina ed era arrivato a Bellano ai primi di novembre del 1629 «con non poca fatica per haver da camminare quattro miglia a i piedi per precipitii di scabrose montagne» e registrando come «questa infelice terra essere stata assalita dal contagio con morte di persone numero 59, et ogni giorno se ne muoiono tre et quattro con bubboni et carboni negri sopra il loro corpo».

E c’è poi Sigismondo Boldoni il letterato bellanese che in alcune lettere testimoniò sostanzialmente le sue ultime ore di vita: contagiato dalla peste, infatti, sarebbe morto il 3 luglio 1630.

Mettendo in fila i documenti, Cazzani segue le segnalazioni sui primi casi di peste segnalati nel Lecchese, i sopralluoghi e i provvedimenti del Tribunale di Sanità, le gride, ma sottolineando come ancora alla fine del 1629, a parte poche persone, «alla peste come morbo contagioso nessuno credeva» e «i “medici pestiti” erano calunniati, insultati, minacciati; gli “antipestiti” lodati e pagati perché tenessero gli ammalati in cura a domicilio» con il cardinal Federico Borromeo che invitava i parroci ad ammonire i fedeli dal pulpito di «quanto gravemente pecchino quelli che per paura di qualche incommodo, danno o altra causa, tengono nascosto il morbo contagioso».

Naturalmente, gli untori: «Alle unzioni si credeva» annota Cazzani. E «vittime di questi pregiudizi, dell’ignoranza dei giudici e della terribile efficacia della tortura cui furono sottoposti, appaiono alcuni Valsassinesi implicati in un processo che, se non ebbe la risonanza di quello che vide la condanna a morte degli innocenti Gian Giacomo Mora e Guglielmo Piazza, sortì gli identici effetti». Per esempio: «Venne riferito che Francesco Manzoni detto il Bonazzo, un contadino abitante al ponte di Cremeno, il quale faceva anche il becchino e fungeva da monatto, aveva procurato la morte di alcune persone mediante unguenti misteriosi. Su questa segnalazione vennero arrestato il Bonazzo, Maria Elisabetta sua figlia, Bernardino Boccaretto, garzone del Bonazzo, Giovanni Battista Poncietto, Catterina Rozzona, amica del Bonazzo, Francesco Baragone e Simone Manzoni detto il Gambarello». La vicenda si concluse con Francesco Manzoni e Catterina Rozzona «condannati ad esser posti sur un carro e condotti al patibolo, martoriati con tenaglie ardenti e colla ruota, amputati della mano destra, dopo sei ore strangolati, finalmente abbruciati e le ceneri gettate nel più vicino fiume. Il 7 settembre 1630, in due condannati alla pena capitale si videro eseguita la sentenza; durante il tragitto, finché ebbero voce, non fecero che proclamare la loro innocenza. (…) Qualche mese dopo la verità venne a galla; si scoprì che tutto era una montatura» ordita per mire personali da uno spregevole commissario a nome Giovanni Ambrogio Arrigoni. Il propagarsi del contagio viene presentato in maniera certosina, a volte quasi decesso per decesso. Tra i quali, quello che registrava il prevosto lecchese Giovanni Pietro Longhi alla data del 13 novembre 1629 al “Porto di Sopra” dove moriva di peste una bambina di sette anni. Il caso vuole che si chiamasse Cecilia, proprio come la celebre Cecilia manzoniana in quelle due pagine tra le più toccanti: «Scendeva dalla soglia di uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna. (…) Portava essa in collo una bambina di forse nov’anni, morta; ma tutta ben accomodata co’ capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l’avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo, e data per premio. (…) “Addio Cecilia! Riposa in pace! Stasera verremo anche noi, per restare sempre insieme”».

Il propagarsi del contagio viene presentato in maniera certosina, a volte quasi decesso per decesso. Tra i quali, quello che registrava il prevosto lecchese Giovanni Pietro Longhi alla data del 13 novembre 1629 al “Porto di Sopra” dove moriva di peste una bambina di sette anni. Il caso vuole che si chiamasse Cecilia, proprio come la celebre Cecilia manzoniana in quelle due pagine tra le più toccanti: «Scendeva dalla soglia di uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna. (…) Portava essa in collo una bambina di forse nov’anni, morta; ma tutta ben accomodata co’ capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l’avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo, e data per premio. (…) “Addio Cecilia! Riposa in pace! Stasera verremo anche noi, per restare sempre insieme”».

Non è il caso certo di dare conto, in queste righe, delle morti registrare in ciascuna parrocchia della valle, delle località più colpite e di quelle rimaste miracolosamente indenni.

Però, visto l’interrogativo all’origine della ricerca su Pasturo ci si deve soffermare. Scrive Cazzani: «Se il Manzoni avesse avuto sott’occhio i dati registrati nel “Libro dei morti” della parrocchia, certamente non avrebbe trovato un rifugio per Agnese nel nostro paese. A Pasturo la peste si manifestò alquanto tardi, ma imperversò quando in altre località della valle accennava a placarsi o a scomparire. Era allora curato di quel luogo don Pietro Platti (…) provò le angustie, i timori ed i dolori della morìa, che ridusse di altre la metà il numero dei suoi fedeli».

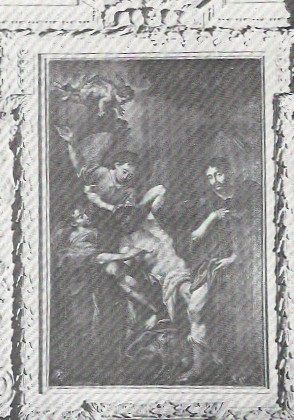

Il nostro autore ci conduce proprio nella chiesa parrocchiale pasturese, davanti a uno degli altari laterali, un altare «in bello stile barocco, con una pala seicentesca di pregiata fattura, è dedicato ai santi Rocco e Sebastiano, raffigurati nella stessa tela. La devozione a questi celebri protettori contro il pericolo ed i mali della peste è di antica data. (…) Da quest’altare, la domenica 25 novembre 1629 il parroco don Pietro Platti esortò il suo popolo, tuttora immune dalla peste, a confidare nella protezione dei due santi; per sua bocca, i parrocchiani fecero voto di celebrare ogni anno, in perpetuo la festa di San Sebastiano (20 gennaio)». Oggi, quel dipinto non si vede più: al suo posto c’è un moderno mosaico dedicato al battesimo di Gesù.

E comunque, cappelle dei morti, chiese, dipinti, sculture, croci in memoria della peste – di quella del 1630 e di altre - sono ancora disseminati un po’ ovunque. A Casargo c’è la chiesa di Santa Croce «che il popolo chiama la chiesa dei morti, poiché si dice, nelle sue adiacenze furono trovate ossa di decine e decine di morti per la peste» anche se in verità «nel piccolo oratorio furono riposte le spoglie di due appestati e il minuscolo tempio fu benedetto il 21 ottobre 1630, “tempore pestilentiae”». A Premana c’è la Cappella dei morti sorta dove probabilmente vi era il lazzaretto e nella quale a metà Seicento vennero raccolti i resti dei morti precedentemente sepolti in un terreno di fronte alla chiesa parrocchiale, non bastando più il piccolo cimitero a raccogliere i cadaveri degli appestati. Al contrario, nel vicino paese di Pagnona, gli abitanti eressero un tabernacolo di ringraziamenti per essere stati risparmiati dal morbo: «Il luogo impervio e la sua distanza dal centro valle lo salvarono dai lanzichenecchi e lo preservarono dalla peste. L’immunità del contagio fu certamente frutto anche di un rigoroso isolamento, com’è attestato dalla tradizione locale, convalidata dal seguente episodio. Tre uomini di Casargo erano scesi fino al Varrone; stavano risalendo l’erta opposta per raggiungere Pagnona quando, giunti in località detta Salvâr, furono fermati ed energicamente respinti dalle guardie che vigilavano il passo. I tre si ammalarono di peste e morirono lì vicino». A Primaluna, tra la Pioverna e la chiesa di San Rocco sorge una Cappelletta dei Morti nella quale «furono custodite per lungo tempo le ossa degli appestati morti sui monti, dove si erano rifugiati con la speranza di scampare dalla peste». Anche la lecchese chiesa di Santa Marta, collocata al centro dell’altare, si venera una “Madonna della peste”.

Siamo ai capitoli XXIX e XXX dei “Promessi sposi”: è il passaggio dei lanzichenecchi scesi a Colico e Bellano e poi a Lecco passando per la Valsassina, lasciandosi alle spalle terre devastate e rapinate, ma anche il morbo della peste. La peste del 1630, la peste attorno alla quale il gran romanzo manzoniano articola le sue vicende. In pagine in cui la ricostruzione storica è meticolosa, dettagliata, precisa.

Uscito per delle irrintracciabili Edizioni Olona (come si legge in copertina, ma curiosamente all’interno si parla di Edizioni Lambro), il libro venne in realtà commissionato dall’allora parroco di Barzio don Alfredo Comi (1926-2021). Originario del Milanese, don Comi era arrivato a Barzio nel 1969, restando alla guida di quella parrocchia fino al 2010: quarant’anni durante i quali al “ministero sacerdotale”, come si dice, unì l’impegno culturale creando una personale biblioteca manzoniana di un migliaio di volumi tra cui le più diverse edizioni dei “Promessi sposi”.

Nel 1975, don Comi celebrava il venticinquesimo di sacerdozio e per l’occasione volle «offrire si suoi fedeli – come scrive lo stesso Cazzani – il racconto di una vicenda nella quale splende l’eroica edizione del clero della Valsassina». Nel libro, infatti, ci si sofferma molto sul ruolo dei parroci (c’è anche un elenco di ventidue ecclesiastici morti di peste nel territorio), anche perché proprio i registri parrocchiali, laddove conservatisi, hanno consentito di ricostruire alcuni episodi locali.

In realtà lo spunto per quella ricerca su lanzichenecchi e peste in Valsassina era stato dato da una precedente pubblicazione, curata dallo stesso Cazzani: “Ricordi manzoniani a Barzio” (Edizione “Pro Barzio”) uscita nel 1973, anno centenario della morte di Alessandro Manzoni. Come si sa, la famiglia Manzoni, dalle antiche ascendenze bergamasche, signoreggiò a lungo a Barzio e in Valsassina.

Davvero era stato così? Nella prefazione a “Lanzichenecchi e peste manzoniana”, don Alfredo Comi avrebbe infatti spiegato: «E’ proprio vero che Pasturo era stata una “terra” meno perseguitata dalla peste, come ha supposto Manzoni? L’attuale parroco don Tullio Vitali dice che dai registri parrocchiali appare il contrario. “A te, archivista esperto se altri mai, dire l’ultima parola”. Quest’invito suonò come un comando. L’autore (appunto Cazzani, ndr) tornò tra noi per una ventina giorni nel cuore della scorsa estate, offrì con generosa dedizione la sua opera sacerdotale nella nostra parrocchia e, tra prediche, messe e lunghe ore di confessionale, trovò il modo e il tempo per esplorare gli archivi parrocchiali della valle». Offrendoci infine un quadro abbastanza esaustivo sul passaggio dei “lanzi” e sulla diffusione della peste. Con qualche inevitabile lacuna, per via di qualche documento andato perduto, in qualche caso sottratto agli archivi proprio per ragioni di studio dagli storici valsassinesi per antonomasia e cioè Giuseppe Arrigoni (1811-1867) e Andrea Orlandi (1869-1945) «i quali – commenta polemicamente don Cazzani - non si peritarono di scrivere nelle loro pubblicazioni: “documenti e memorie presso di me”; alla loro morte tanta preziosa documentazione andò dispersa. Di ciò dobbiamo ringraziare la noncuranza dei parroci e dei responsabili degli archivi comunali di quei tempi».

Il vecchio dipinto della chiesa di Pasturo

“Lanzichenecchi e peste manzoniana in Valsassina” è un saggio storico molto documentato che si legge come un romanzo. Del resto, il sottofondo è proprio quello manzoniano: brani dei “Promessi sposi” ricorrono spesso quasi a indicare la direzione della ricerca arricchita da quelle altre testimonianze che sono poi le fonti alle quali lo stesso Manzoni si è rivolto per la sua ricostruzione: il medico Alessandro Tadino, lo storico Giuseppe Ripamonti, lo scrittore Sigismondo Boldoni….Senza dimenticare i registri parrocchiali, gli archivi comunali e gli storici locali, come appunto l’Arrigoni che ne parlò diffusamente nelle sue Notizie storiche e l’Orlandi che sul tema pubblicò nel 1931 (stampando alla Scuola tipografica dell’Orfanotrofio di Lecco) “Pestilenze in Valsassina. Commemorazione tricentenaria della peste manzoniana”.

Scriveva ancora Tadino: «La strage che fu fatta in questa valle da quella gente non è a dirsi; non che da considerare, poiché quei poveri e sventurati paesani, per tanti havendo mai visto soldatesca così indomita, la quale oltre tant’altri enormi successi ad altro non attendeva che a depredar, ed abbrugiare le case nella loro partenza, si resero talmente preda dello spavento, che tutti ricorsero alla sommità dei monti, lasciando le loro spoglie, et beni nelle loro mani». Il medico milanese si muoveva per conto del Tribunale di Sanità, aveva percorso la Valsassina ed era arrivato a Bellano ai primi di novembre del 1629 «con non poca fatica per haver da camminare quattro miglia a i piedi per precipitii di scabrose montagne» e registrando come «questa infelice terra essere stata assalita dal contagio con morte di persone numero 59, et ogni giorno se ne muoiono tre et quattro con bubboni et carboni negri sopra il loro corpo».

Casargo, chiesa dei morti della peste

E c’è poi Sigismondo Boldoni il letterato bellanese che in alcune lettere testimoniò sostanzialmente le sue ultime ore di vita: contagiato dalla peste, infatti, sarebbe morto il 3 luglio 1630.

Mettendo in fila i documenti, Cazzani segue le segnalazioni sui primi casi di peste segnalati nel Lecchese, i sopralluoghi e i provvedimenti del Tribunale di Sanità, le gride, ma sottolineando come ancora alla fine del 1629, a parte poche persone, «alla peste come morbo contagioso nessuno credeva» e «i “medici pestiti” erano calunniati, insultati, minacciati; gli “antipestiti” lodati e pagati perché tenessero gli ammalati in cura a domicilio» con il cardinal Federico Borromeo che invitava i parroci ad ammonire i fedeli dal pulpito di «quanto gravemente pecchino quelli che per paura di qualche incommodo, danno o altra causa, tengono nascosto il morbo contagioso».

Naturalmente, gli untori: «Alle unzioni si credeva» annota Cazzani. E «vittime di questi pregiudizi, dell’ignoranza dei giudici e della terribile efficacia della tortura cui furono sottoposti, appaiono alcuni Valsassinesi implicati in un processo che, se non ebbe la risonanza di quello che vide la condanna a morte degli innocenti Gian Giacomo Mora e Guglielmo Piazza, sortì gli identici effetti». Per esempio: «Venne riferito che Francesco Manzoni detto il Bonazzo, un contadino abitante al ponte di Cremeno, il quale faceva anche il becchino e fungeva da monatto, aveva procurato la morte di alcune persone mediante unguenti misteriosi. Su questa segnalazione vennero arrestato il Bonazzo, Maria Elisabetta sua figlia, Bernardino Boccaretto, garzone del Bonazzo, Giovanni Battista Poncietto, Catterina Rozzona, amica del Bonazzo, Francesco Baragone e Simone Manzoni detto il Gambarello». La vicenda si concluse con Francesco Manzoni e Catterina Rozzona «condannati ad esser posti sur un carro e condotti al patibolo, martoriati con tenaglie ardenti e colla ruota, amputati della mano destra, dopo sei ore strangolati, finalmente abbruciati e le ceneri gettate nel più vicino fiume. Il 7 settembre 1630, in due condannati alla pena capitale si videro eseguita la sentenza; durante il tragitto, finché ebbero voce, non fecero che proclamare la loro innocenza. (…) Qualche mese dopo la verità venne a galla; si scoprì che tutto era una montatura» ordita per mire personali da uno spregevole commissario a nome Giovanni Ambrogio Arrigoni.

Non è il caso certo di dare conto, in queste righe, delle morti registrare in ciascuna parrocchia della valle, delle località più colpite e di quelle rimaste miracolosamente indenni.

Però, visto l’interrogativo all’origine della ricerca su Pasturo ci si deve soffermare. Scrive Cazzani: «Se il Manzoni avesse avuto sott’occhio i dati registrati nel “Libro dei morti” della parrocchia, certamente non avrebbe trovato un rifugio per Agnese nel nostro paese. A Pasturo la peste si manifestò alquanto tardi, ma imperversò quando in altre località della valle accennava a placarsi o a scomparire. Era allora curato di quel luogo don Pietro Platti (…) provò le angustie, i timori ed i dolori della morìa, che ridusse di altre la metà il numero dei suoi fedeli».

Il nostro autore ci conduce proprio nella chiesa parrocchiale pasturese, davanti a uno degli altari laterali, un altare «in bello stile barocco, con una pala seicentesca di pregiata fattura, è dedicato ai santi Rocco e Sebastiano, raffigurati nella stessa tela. La devozione a questi celebri protettori contro il pericolo ed i mali della peste è di antica data. (…) Da quest’altare, la domenica 25 novembre 1629 il parroco don Pietro Platti esortò il suo popolo, tuttora immune dalla peste, a confidare nella protezione dei due santi; per sua bocca, i parrocchiani fecero voto di celebrare ogni anno, in perpetuo la festa di San Sebastiano (20 gennaio)». Oggi, quel dipinto non si vede più: al suo posto c’è un moderno mosaico dedicato al battesimo di Gesù.

La Madonna della Peste nella chiesa lecchese di Santa Marta

E comunque, cappelle dei morti, chiese, dipinti, sculture, croci in memoria della peste – di quella del 1630 e di altre - sono ancora disseminati un po’ ovunque. A Casargo c’è la chiesa di Santa Croce «che il popolo chiama la chiesa dei morti, poiché si dice, nelle sue adiacenze furono trovate ossa di decine e decine di morti per la peste» anche se in verità «nel piccolo oratorio furono riposte le spoglie di due appestati e il minuscolo tempio fu benedetto il 21 ottobre 1630, “tempore pestilentiae”». A Premana c’è la Cappella dei morti sorta dove probabilmente vi era il lazzaretto e nella quale a metà Seicento vennero raccolti i resti dei morti precedentemente sepolti in un terreno di fronte alla chiesa parrocchiale, non bastando più il piccolo cimitero a raccogliere i cadaveri degli appestati. Al contrario, nel vicino paese di Pagnona, gli abitanti eressero un tabernacolo di ringraziamenti per essere stati risparmiati dal morbo: «Il luogo impervio e la sua distanza dal centro valle lo salvarono dai lanzichenecchi e lo preservarono dalla peste. L’immunità del contagio fu certamente frutto anche di un rigoroso isolamento, com’è attestato dalla tradizione locale, convalidata dal seguente episodio. Tre uomini di Casargo erano scesi fino al Varrone; stavano risalendo l’erta opposta per raggiungere Pagnona quando, giunti in località detta Salvâr, furono fermati ed energicamente respinti dalle guardie che vigilavano il passo. I tre si ammalarono di peste e morirono lì vicino». A Primaluna, tra la Pioverna e la chiesa di San Rocco sorge una Cappelletta dei Morti nella quale «furono custodite per lungo tempo le ossa degli appestati morti sui monti, dove si erano rifugiati con la speranza di scampare dalla peste». Anche la lecchese chiesa di Santa Marta, collocata al centro dell’altare, si venera una “Madonna della peste”.

Dario Cercek