SCAFFALE LECCHESE/262: le memorie di Gaetana Agnesi dettate all'abate Parini, un romanzo

«Ci sosterremo a vicenda, come avremmo dovuto fare nelle nostre lunghe vite che, pur sfiorandosi continuamente fra le vie della città in cui tanto a lungo abbiamo vissuto, non si sono mai incrociate fino a oggi». E appoggiò «il suo braccio lungo e ossuto nell’incavo del gomito dell’abate, pregandolo d’accompagnarla». Così, una sera del novembre 1798 Maria Gaetana Agnesi si rivolgeva a Giuseppe Parini che si schermiva per le proprie «gambe malferme che non sono una garanzia di stabilità».

In maniera differente, quasi seguendo parabole contrapposte, erano stati l’una e l’altro due astri di quel secolo che andava chiudendosi, come in quei mesi andavano chiudendosi le stesse loro vite.

Maria Gaetana Agnesi, figlia geniale di una famiglia borghese con pretese di nobiltà, aveva avuto una giovinezza luminosa e fu una matematica avviata a una grande carriera accademica per poi votarsi invece a una vita quasi monacale in aiuto dei poveri.

Giuseppe Parini, invece, era di origini più umili e i voti li aveva presi davvero, ma conduceva una vita più profana che sacra ed era ormai uno dei massimi letterati italiani.

In questa rubrica, tempo addietro, ci siamo occupati di entrambi. Giuseppe Parini, come si sa, nacque e crebbe a Bosisio, prima di trasferirsi a Milano. E a Milano era nata e viveva Maria Gaetana Agnesi, la cui famiglia disponeva anche di residenza di campagna, tra cui una villa sul colle brianzolo di Montevecchia.

Ed è proprio nella villa di Montevecchia che i due si trovavano a discorrere in quella sera autunnale. Lei aveva 79 anni, una salute cagionevole e contava di trarre qualche beneficio dal ritiro brianzolo. Lui era più giovane di una decina d’anni ma è pur sempre un’età che comporta acciacchi e impedimenti, soprattutto due secoli fa.

Era stata l’anziana matematica a invitare l’abate a Montevecchia, al quale voleva “dettare” i propri ricordi. Compito del Parini era, dunque, quello di tradurre i ragionamenti dell’Agnesi in forma letteraria.

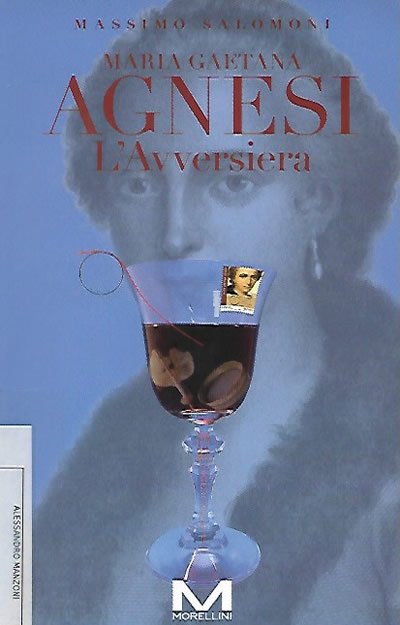

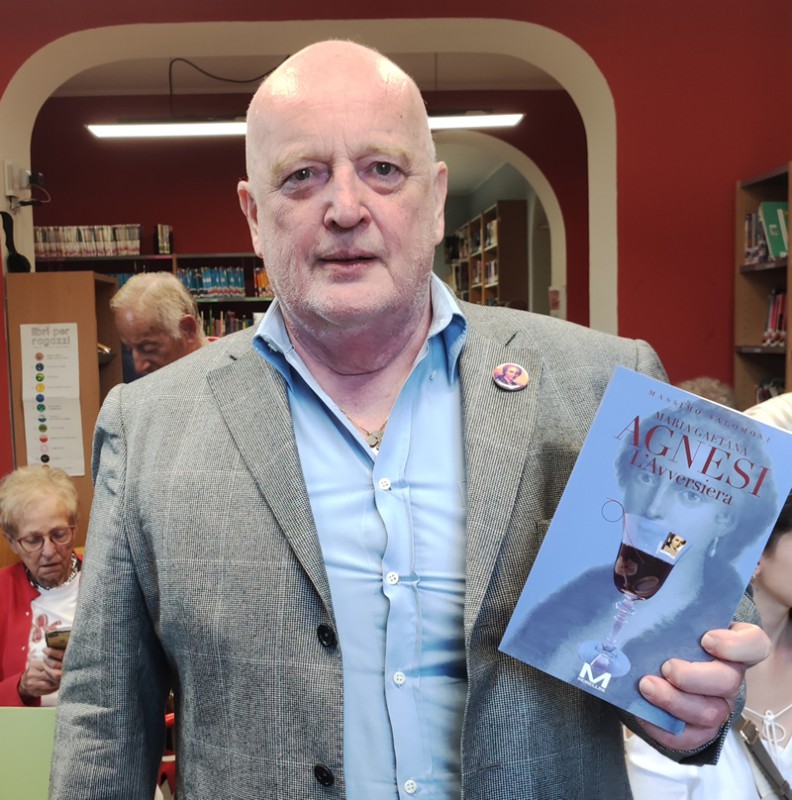

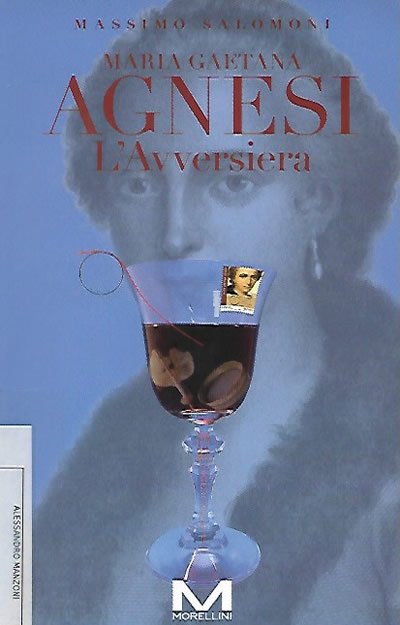

E’ un episodio del quale non si trova traccia nelle storie letterarie e scientifiche. Perché non avvenne mai. A immaginarlo è Massimo Salomoni, robbiatese, con una biografia professionale che lo colloca nel settore della pubblicità e della comunicazione digitale, con una docenza all’Istituto europeo di design a Milano. Già autore di un saggio sui cosiddetti social media, lo scorso anno ha pubblicato con l’editore Morellini “Maria Gaetana Agnesi. L’avversiera”, romanzo nel quale racconta di quelle serate a Montevecchia, con Agnesi e Parini intenti a comporre “Il Gran Teatro del Mondo”, così si sarebbe intitolato il poema che anche nella storia immaginaria non vedrà però mai la luce.

Salomoni ci presenta i due coprotagonisti restando fedele ai cliché ai quali siamo ormai abituati: Giuseppe Parini come venale, opportunista, gaudente, coinvolto in avventure galanti che fanno supporre un voto di castità bello che infranto, tanto che a Milano circolavano ««molti piccoli Giuseppe» come egli stesso «si scoprì a pensare con fare sornione»; Maria Gaetana Agnesi, invece, come una donna umile e schiva, devota, cristallina, ma anche dalla grande personalità, con uno sguardo che «manteneva tutta la fierezza di una donna che aveva saputo prendere fra le mani il proprio destino, rigirando secondo il suo volere il materiale che la vita le aveva donato». Tanto da ispirare diffidenza e attirare, per curiosi fraintendimenti, l’appellativo di “strega”. Certo, era fuori dal comune una donna scienziata che poi si dedicò ai poveri, ma c’era soprattutto la questione di una sua teoria matematica. Lo stesso Parini «troppe volte aveva dovuto difendere la sua ospite dalla velata accusa di stregoneria. (…) Egli conosceva benissimo da dove derivasse quella superstizione: “la strega dell’Agnesi” era il modo in cui gli inglesi avevano denominato la curva che lei aveva descritto nei suoi studi matematici e che prendeva il nome dalla “versiera”, la corda legata all’estremità di una vela e che veniva utilizzato per le virate. In inglese quel termine fu erroneamente scambiato con “avversiera” che indicava invece un demone femminile, la moglie del diavolo o, appunto, una strega. Fu facile per la fantasia popolare, affibbiare quel soprannome a una donna non sposata che (…) si era sempre dimostrata lontanissima dai comportamenti che il mondo giudicava consoni all’immagine canonica della femminilità». La sera del suo arrivo a Montevecchia, nell’abate Parini «insieme alla stanchezza, anche la fame iniziava a farsi sentire: non aveva mangiato niente dalla sera precedente (…) Cercò di iniziare a saziarsi cercando l’indizio di qualche profumo che uscisse dalle cucine della villa, ma il suo odorato non ne percepiva alcuno, e questo un po’ lo preoccupava». Inoltre, «l’assenza di luci e i pochissimi mobili che riusciva a intravedere nella penombra lo riempivano di dubbi: se quello era davvero un indice delle finanze degli Agnesi, come avrebbe potuto chiedere alla sua ospite di farsi pagare per il compito che gli aveva prospettato nella lettera?».

La sera del suo arrivo a Montevecchia, nell’abate Parini «insieme alla stanchezza, anche la fame iniziava a farsi sentire: non aveva mangiato niente dalla sera precedente (…) Cercò di iniziare a saziarsi cercando l’indizio di qualche profumo che uscisse dalle cucine della villa, ma il suo odorato non ne percepiva alcuno, e questo un po’ lo preoccupava». Inoltre, «l’assenza di luci e i pochissimi mobili che riusciva a intravedere nella penombra lo riempivano di dubbi: se quello era davvero un indice delle finanze degli Agnesi, come avrebbe potuto chiedere alla sua ospite di farsi pagare per il compito che gli aveva prospettato nella lettera?».

Lasciata al cocchiere una mancia che sarebbe stata spesa in “Pincianell”, il Parini venne accolto dai servitori: Dorina e il loquace papà Cecco. Il quali altri non che il servitore della dama della “vergine cuccia”, uno dei passi più celebri della poetica pariniana (la nobildonna che licenzia il servitore accusato d’aver preso a calci la cagnetta di casa). C’è, dunque una sorta di prestidigitazione nell’accostare i personaggi reali a quelli immaginari, come ancora si vedrà, quasi a meglio precisare che se “L’avversiera” appare romanzo storico, in realtà non lo è, concedendosi licenze e libertà narrative.

Di là dalle preoccupazioni più spicce, nell’animo del poeta albergavano altresì molte incertezze sulle proprie capacità di onorare quell’incarico imprevisto. Temeva di smarrirsi in una scienza che non aveva mai frequentata e che tanto distante gli appariva.

«A Parini – scrive Salomoni - l’idea di mettersi a studiare matematica, geometria, calcolo infinitesimale faceva venire, come si diceva allora in quell’angolo selvaggio di Brianza “i sgrisol de frecc” e ora, che il camino si stava iniziando a spegnere, i brividi diventavano sempre più freddi. “Vedete Gaetana” confessò timidamente, “io non riesco a comprendere il linguaggio della scienza che a voi è tanto familiare. Tutte quelle formule, quelle definizioni astratte, confondono la mia mente come, credo, quella di ogni povero giovanetto che non sia portato per quelle astruserie. (…) Per esempio non mi figuro ancora quella curva che ha ricevuto il vostro nome, la versiera…” “Quelle che lei chiama formule astratte, abate, sono soltanto il linguaggio con cui si esprime un mondo che esiste non solo nella testa di pochi eletti, ma che è connaturata nella modalità di ragionare di ognuno”».

Il dialogo quotidiano – dal 10 novembre al 13 dicembre 1798 – finì con il catturare l’abate: «I lunghi colloqui su scienza, matematica e geometria gli stavano aprendo la mente. (…) Giorno per giorno iniziava a rendersi conto che forse, davvero, il libro della natura era scritto con caratteri matematici, e che c’era bisogno di una nuova forma letteraria per descrivere l’eleganza così singolare di quel linguaggio capace di descrivere cose tanto distanti tra loro: le geometrie di un fiocco di neve e le proporzioni di un capolavoro dell’arte, il movimento di un fuso e le armonie generate dallo sfregamento di una corda di crine di cavallo fatta vibrare in modi differenti».

Furono alcuni appunti di Maria Gaetana Agnesi ritrovati in un libro d’orazione a convincerlo: «Non c’è nulla di più futile di occuparsi di numeri e figure immaginarie, come se volessimo fermarci alla conoscenza di tali inezie. Dobbiamo usare tutte le risorse dell’immaginazione, dei sensi della memoria per avere un’intuizione chiara, ricostruire la scienza delle fondamenta, abbandonando l’algida perfezione delle formule matematiche per mostrare come affondino le loro radici nel fango della vita, cercare di farne emergere la scintilla dello slancio creativo con la forza divina dell’entusiasmo e dell’immaginazione, mutuando la tecnica dei poeti per incendiare l’animo umano a una bellezza che tutto accomuna e che sola può portare all’infinito»

«Ecco, infine, qual era il compito che era stato chiamato a svolgere – racconta Salomoni di Parini -, ora l’obiettivo gli risultava chiaro: fondere insieme due modalità di sapere per attingere a una conoscenza che fosse, nel contempo, più profonda e più elevata, abbattendo i confini fra ragione ed emozione come, con un suono di tromba, il profeta Osea fece crollare le mura di Gerico (…) Raccontare al mondo come la vita e l’universo potessero essere rappresentati attraverso un linguaggio che accomunava l’arte e la scienza, la matematica e la vita, la geometria e il sentimento».

Chiamato da una lettera di Dorina - con la quale l’abate si era lasciato un po’… prendere la mano – a Montevecchia piombò Giuseppe Agnesi: caricò la sorella su una carrozza per riportarla a Milano, ma si prese anche il manoscritto del Parini che sarebbe finito letteralmente nel fango dilavato dalla pioggia.

Maria Gaetana Agnesi esce dalla storia. Noi sappiamo che è morta il 9 gennaio 1799. E sappiamo anche che Giuseppe Parini non gli sarebbe sopravvissuto a lungo, morendo il 15 agosto di quello stesso anno. Salomoni preferisce fare “evaporare” la figura di lei in un Magnificat e concludere il racconto con un altro immaginifico racconto, quello tra il Parini e Ugo Foscolo. Evocando una delle “ultime lettere di Jacopo Ortis” («Voi siete il personaggio più dignitoso ed eloquente») in cui Ortis-Foscolo riflette su impegno politico e letterario. Peraltro, l’incontro immaginato dal Foscolo sarebbe avvenuto il 3 dicembre 1797, quando dunque il Parini ancora si trovava a Montevecchia: ma è un romanzo l’uno ed è un romanzo l’altro e ciò, come già detto, consente rimescolamenti temporali.

Ma più che su politica e letteratura, nella versione di Salomoni, le parole che i due poeti si scambiarono furono invece sull’Agnesi che il Foscolo liquidò come «una povera bigotta che ha sprecato il suo talento» irritando non poco il Parini che «iniziò così a raccontargli della meravigliosa erudizione dell’amica, del suo desiderio di diffondere l’abitudine allo studio e all’indagine della vita fra le giovani generazioni, senza fare distinzione di sesso e di classe sociale, della sua completa dedizione alla carità, del suo desiderio di concludere la propria esistenza lasciando ai posteri un’opera che racchiudesse in sé la scienza matematica e la capacità affabulatoria della letteratura (…) concludendo con queste parole: “Alla mia amica Gaetana mancava, per virtù naturale, tutto ciò che rende più insopportabili i devoti di professione: una certa asprezza di costumi che li rende insensibili all’umanità e un certo orgoglio eccessivo, che fa loro guardare con occhio di pietà tutto il resto del mondo. Il suo chinarsi ad atti di bontà, era privo della soverchieria con cui questi finti devoti compiangono gli altri”».

Così che, quella del Parini, appare come una sorta di “conversione”. Il giovane Ortis-Foscolo rimase a guardare l’anziano abate allontanarsi con un curioso passo che ricordava quella che i matematici conoscono come “sequenza di Fibonacci”, un passo che la stessa Agnesi aveva tenuto in una sorta di danza di una notte di apparente sonnambulismo.

Nel risvolto della quarta di copertina, si legge che è il primo romanzo di Salomoni. E in effetti si avverte l’ansia dell’esordiente, per il quale ogni dettaglio appare importante disseminando nel racconto aneddoti e curiosità che fanno un po’ incespicare il lettore.

In maniera differente, quasi seguendo parabole contrapposte, erano stati l’una e l’altro due astri di quel secolo che andava chiudendosi, come in quei mesi andavano chiudendosi le stesse loro vite.

Maria Gaetana Agnesi, figlia geniale di una famiglia borghese con pretese di nobiltà, aveva avuto una giovinezza luminosa e fu una matematica avviata a una grande carriera accademica per poi votarsi invece a una vita quasi monacale in aiuto dei poveri.

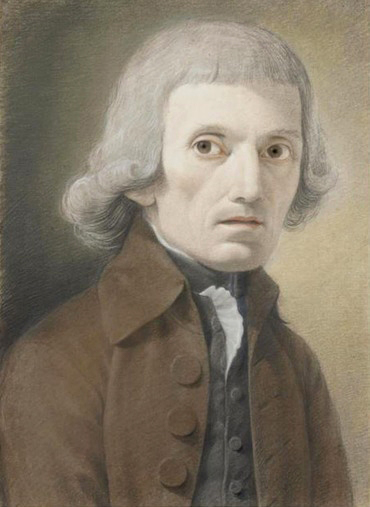

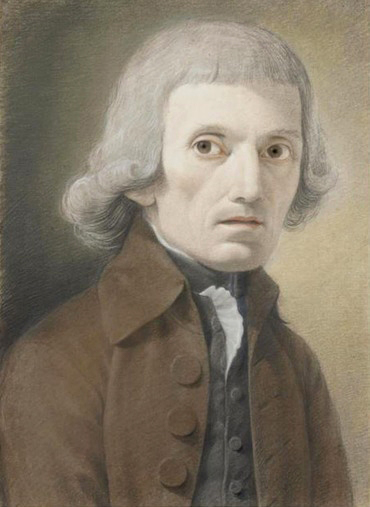

Maria Gaetana Agnesi

Giuseppe Parini, invece, era di origini più umili e i voti li aveva presi davvero, ma conduceva una vita più profana che sacra ed era ormai uno dei massimi letterati italiani.

In questa rubrica, tempo addietro, ci siamo occupati di entrambi. Giuseppe Parini, come si sa, nacque e crebbe a Bosisio, prima di trasferirsi a Milano. E a Milano era nata e viveva Maria Gaetana Agnesi, la cui famiglia disponeva anche di residenza di campagna, tra cui una villa sul colle brianzolo di Montevecchia.

Villa Agnesi, oggi Albertoni, a Montevecchia

Ed è proprio nella villa di Montevecchia che i due si trovavano a discorrere in quella sera autunnale. Lei aveva 79 anni, una salute cagionevole e contava di trarre qualche beneficio dal ritiro brianzolo. Lui era più giovane di una decina d’anni ma è pur sempre un’età che comporta acciacchi e impedimenti, soprattutto due secoli fa.

Giuseppe Parini

Era stata l’anziana matematica a invitare l’abate a Montevecchia, al quale voleva “dettare” i propri ricordi. Compito del Parini era, dunque, quello di tradurre i ragionamenti dell’Agnesi in forma letteraria.

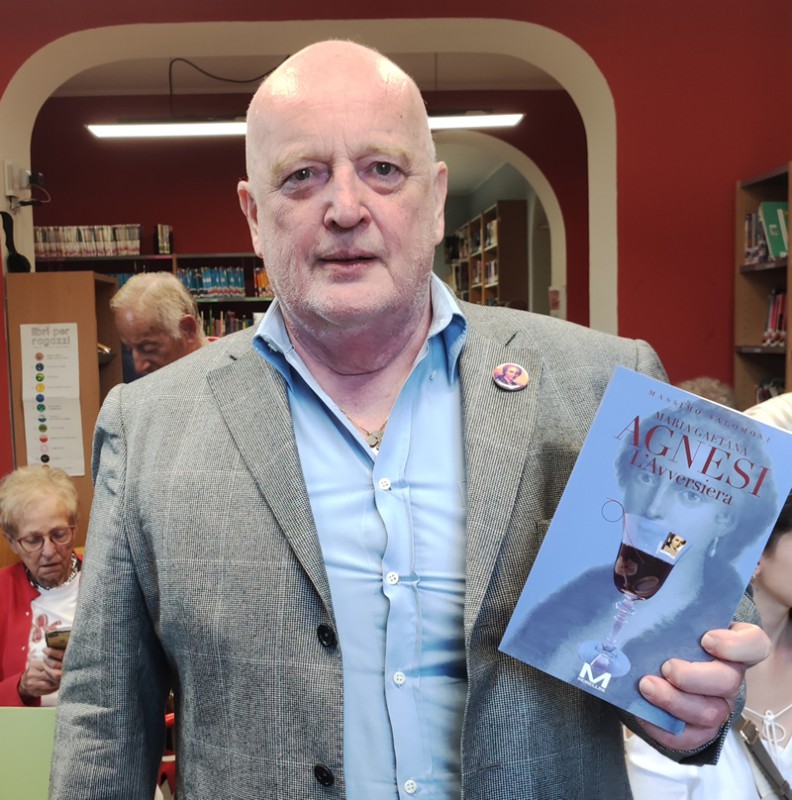

E’ un episodio del quale non si trova traccia nelle storie letterarie e scientifiche. Perché non avvenne mai. A immaginarlo è Massimo Salomoni, robbiatese, con una biografia professionale che lo colloca nel settore della pubblicità e della comunicazione digitale, con una docenza all’Istituto europeo di design a Milano. Già autore di un saggio sui cosiddetti social media, lo scorso anno ha pubblicato con l’editore Morellini “Maria Gaetana Agnesi. L’avversiera”, romanzo nel quale racconta di quelle serate a Montevecchia, con Agnesi e Parini intenti a comporre “Il Gran Teatro del Mondo”, così si sarebbe intitolato il poema che anche nella storia immaginaria non vedrà però mai la luce.

Massimo Salomoni

Salomoni ci presenta i due coprotagonisti restando fedele ai cliché ai quali siamo ormai abituati: Giuseppe Parini come venale, opportunista, gaudente, coinvolto in avventure galanti che fanno supporre un voto di castità bello che infranto, tanto che a Milano circolavano ««molti piccoli Giuseppe» come egli stesso «si scoprì a pensare con fare sornione»; Maria Gaetana Agnesi, invece, come una donna umile e schiva, devota, cristallina, ma anche dalla grande personalità, con uno sguardo che «manteneva tutta la fierezza di una donna che aveva saputo prendere fra le mani il proprio destino, rigirando secondo il suo volere il materiale che la vita le aveva donato». Tanto da ispirare diffidenza e attirare, per curiosi fraintendimenti, l’appellativo di “strega”. Certo, era fuori dal comune una donna scienziata che poi si dedicò ai poveri, ma c’era soprattutto la questione di una sua teoria matematica. Lo stesso Parini «troppe volte aveva dovuto difendere la sua ospite dalla velata accusa di stregoneria. (…) Egli conosceva benissimo da dove derivasse quella superstizione: “la strega dell’Agnesi” era il modo in cui gli inglesi avevano denominato la curva che lei aveva descritto nei suoi studi matematici e che prendeva il nome dalla “versiera”, la corda legata all’estremità di una vela e che veniva utilizzato per le virate. In inglese quel termine fu erroneamente scambiato con “avversiera” che indicava invece un demone femminile, la moglie del diavolo o, appunto, una strega. Fu facile per la fantasia popolare, affibbiare quel soprannome a una donna non sposata che (…) si era sempre dimostrata lontanissima dai comportamenti che il mondo giudicava consoni all’immagine canonica della femminilità».

Lasciata al cocchiere una mancia che sarebbe stata spesa in “Pincianell”, il Parini venne accolto dai servitori: Dorina e il loquace papà Cecco. Il quali altri non che il servitore della dama della “vergine cuccia”, uno dei passi più celebri della poetica pariniana (la nobildonna che licenzia il servitore accusato d’aver preso a calci la cagnetta di casa). C’è, dunque una sorta di prestidigitazione nell’accostare i personaggi reali a quelli immaginari, come ancora si vedrà, quasi a meglio precisare che se “L’avversiera” appare romanzo storico, in realtà non lo è, concedendosi licenze e libertà narrative.

Di là dalle preoccupazioni più spicce, nell’animo del poeta albergavano altresì molte incertezze sulle proprie capacità di onorare quell’incarico imprevisto. Temeva di smarrirsi in una scienza che non aveva mai frequentata e che tanto distante gli appariva.

«A Parini – scrive Salomoni - l’idea di mettersi a studiare matematica, geometria, calcolo infinitesimale faceva venire, come si diceva allora in quell’angolo selvaggio di Brianza “i sgrisol de frecc” e ora, che il camino si stava iniziando a spegnere, i brividi diventavano sempre più freddi. “Vedete Gaetana” confessò timidamente, “io non riesco a comprendere il linguaggio della scienza che a voi è tanto familiare. Tutte quelle formule, quelle definizioni astratte, confondono la mia mente come, credo, quella di ogni povero giovanetto che non sia portato per quelle astruserie. (…) Per esempio non mi figuro ancora quella curva che ha ricevuto il vostro nome, la versiera…” “Quelle che lei chiama formule astratte, abate, sono soltanto il linguaggio con cui si esprime un mondo che esiste non solo nella testa di pochi eletti, ma che è connaturata nella modalità di ragionare di ognuno”».

Il dialogo quotidiano – dal 10 novembre al 13 dicembre 1798 – finì con il catturare l’abate: «I lunghi colloqui su scienza, matematica e geometria gli stavano aprendo la mente. (…) Giorno per giorno iniziava a rendersi conto che forse, davvero, il libro della natura era scritto con caratteri matematici, e che c’era bisogno di una nuova forma letteraria per descrivere l’eleganza così singolare di quel linguaggio capace di descrivere cose tanto distanti tra loro: le geometrie di un fiocco di neve e le proporzioni di un capolavoro dell’arte, il movimento di un fuso e le armonie generate dallo sfregamento di una corda di crine di cavallo fatta vibrare in modi differenti».

Il giardino della villa

Furono alcuni appunti di Maria Gaetana Agnesi ritrovati in un libro d’orazione a convincerlo: «Non c’è nulla di più futile di occuparsi di numeri e figure immaginarie, come se volessimo fermarci alla conoscenza di tali inezie. Dobbiamo usare tutte le risorse dell’immaginazione, dei sensi della memoria per avere un’intuizione chiara, ricostruire la scienza delle fondamenta, abbandonando l’algida perfezione delle formule matematiche per mostrare come affondino le loro radici nel fango della vita, cercare di farne emergere la scintilla dello slancio creativo con la forza divina dell’entusiasmo e dell’immaginazione, mutuando la tecnica dei poeti per incendiare l’animo umano a una bellezza che tutto accomuna e che sola può portare all’infinito»

«Ecco, infine, qual era il compito che era stato chiamato a svolgere – racconta Salomoni di Parini -, ora l’obiettivo gli risultava chiaro: fondere insieme due modalità di sapere per attingere a una conoscenza che fosse, nel contempo, più profonda e più elevata, abbattendo i confini fra ragione ed emozione come, con un suono di tromba, il profeta Osea fece crollare le mura di Gerico (…) Raccontare al mondo come la vita e l’universo potessero essere rappresentati attraverso un linguaggio che accomunava l’arte e la scienza, la matematica e la vita, la geometria e il sentimento».

Chiamato da una lettera di Dorina - con la quale l’abate si era lasciato un po’… prendere la mano – a Montevecchia piombò Giuseppe Agnesi: caricò la sorella su una carrozza per riportarla a Milano, ma si prese anche il manoscritto del Parini che sarebbe finito letteralmente nel fango dilavato dalla pioggia.

Maria Gaetana Agnesi esce dalla storia. Noi sappiamo che è morta il 9 gennaio 1799. E sappiamo anche che Giuseppe Parini non gli sarebbe sopravvissuto a lungo, morendo il 15 agosto di quello stesso anno. Salomoni preferisce fare “evaporare” la figura di lei in un Magnificat e concludere il racconto con un altro immaginifico racconto, quello tra il Parini e Ugo Foscolo. Evocando una delle “ultime lettere di Jacopo Ortis” («Voi siete il personaggio più dignitoso ed eloquente») in cui Ortis-Foscolo riflette su impegno politico e letterario. Peraltro, l’incontro immaginato dal Foscolo sarebbe avvenuto il 3 dicembre 1797, quando dunque il Parini ancora si trovava a Montevecchia: ma è un romanzo l’uno ed è un romanzo l’altro e ciò, come già detto, consente rimescolamenti temporali.

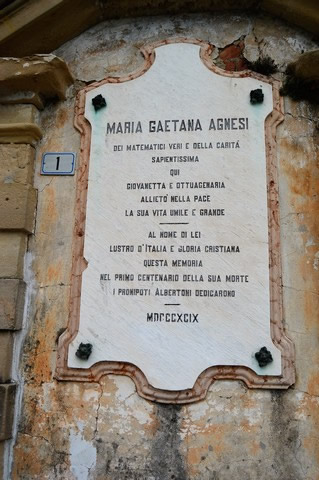

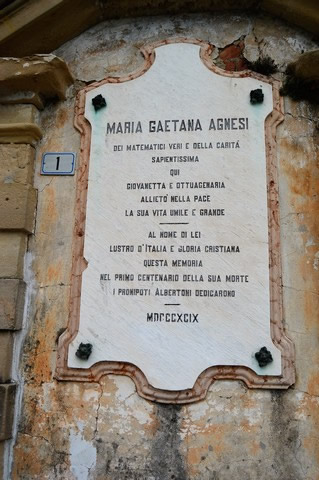

Una lapide in ricordo di Agnesi nella villa

Ma più che su politica e letteratura, nella versione di Salomoni, le parole che i due poeti si scambiarono furono invece sull’Agnesi che il Foscolo liquidò come «una povera bigotta che ha sprecato il suo talento» irritando non poco il Parini che «iniziò così a raccontargli della meravigliosa erudizione dell’amica, del suo desiderio di diffondere l’abitudine allo studio e all’indagine della vita fra le giovani generazioni, senza fare distinzione di sesso e di classe sociale, della sua completa dedizione alla carità, del suo desiderio di concludere la propria esistenza lasciando ai posteri un’opera che racchiudesse in sé la scienza matematica e la capacità affabulatoria della letteratura (…) concludendo con queste parole: “Alla mia amica Gaetana mancava, per virtù naturale, tutto ciò che rende più insopportabili i devoti di professione: una certa asprezza di costumi che li rende insensibili all’umanità e un certo orgoglio eccessivo, che fa loro guardare con occhio di pietà tutto il resto del mondo. Il suo chinarsi ad atti di bontà, era privo della soverchieria con cui questi finti devoti compiangono gli altri”».

Così che, quella del Parini, appare come una sorta di “conversione”. Il giovane Ortis-Foscolo rimase a guardare l’anziano abate allontanarsi con un curioso passo che ricordava quella che i matematici conoscono come “sequenza di Fibonacci”, un passo che la stessa Agnesi aveva tenuto in una sorta di danza di una notte di apparente sonnambulismo.

Nel risvolto della quarta di copertina, si legge che è il primo romanzo di Salomoni. E in effetti si avverte l’ansia dell’esordiente, per il quale ogni dettaglio appare importante disseminando nel racconto aneddoti e curiosità che fanno un po’ incespicare il lettore.

Dario Cercek