SCAFFALE LECCHESE/264: un dialogo salendo alla Rovinata riflettendo sulla storia e sulla fede

Un personaggio indefinito, «un uomo che torna ai suoi paesi» ci dice il narratore facendosi così immaginare qualcuno che torni ai luoghi natii dopo una lunga assenza; un personaggio indefinito, dunque, si avvia da Germanedo verso il santuario della Madonna della Rovinata. All’imbocco del sentiero incontra «una giovane donna che raccoglie le primule fiorite su lo stentato prato che separa dal bosco» e «qualche fiore azzurro, per portarli lassù, alla Madonna». Lui la interroga, chiede notizie del luogo, ma sembra che in fondo ne sappia più di lei. Decidono di accompagnarsi lungo quella salita, scambiandosi impressioni e ricordi. E così ci raccontano la storia e le trasformazioni di quel santuario tanto caro alla comunità di Germanedo, vi mescolano ricordi personali e cenni di storia lecchese che si intrecciano con riflessioni sull’umano e sul divino, soprattutto durante le brevi soste davanti alle cappelle della Via Crucis. E’ la maniera con la quale Giuseppe Resinelli, già sindaco lecchese (dal 1976 al 1983, con un intermezzo elettorale), ci guida lungo quella rapida gradinata, «un’antica mulattiera per raggiungere i pascoli del Neguccio e del Campo de’ Boj” (…) Salivano gli armenti a primavera, qualche striscia di neve sta nell’ombra fino ad aprile, e quando autunno trascolora di rosso e giallo e oro il verde dei faggeti e dei castani, si ritornava al piano.»

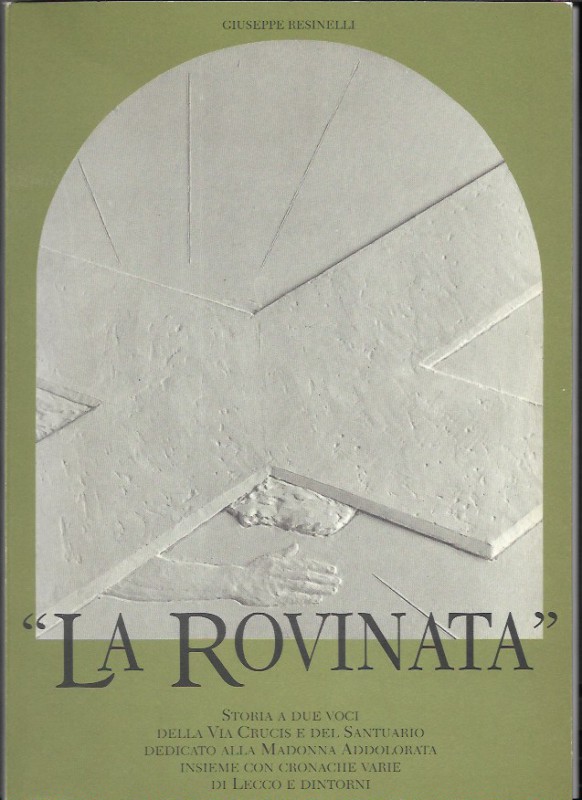

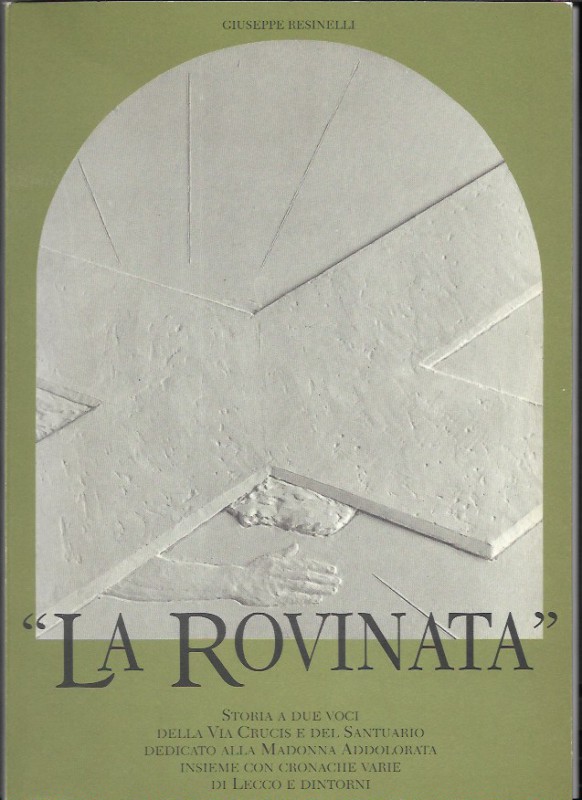

E’ la maniera con la quale Giuseppe Resinelli, già sindaco lecchese (dal 1976 al 1983, con un intermezzo elettorale), ci guida lungo quella rapida gradinata, «un’antica mulattiera per raggiungere i pascoli del Neguccio e del Campo de’ Boj” (…) Salivano gli armenti a primavera, qualche striscia di neve sta nell’ombra fino ad aprile, e quando autunno trascolora di rosso e giallo e oro il verde dei faggeti e dei castani, si ritornava al piano.» “La Rovinata” è il titolo di un singolare componimento, una “storia a due voci della Via Crucis e del Santuario dedicato alla Madonna Addolorata insieme con le cronache varie di Lecco e dintorni”, che Resinelli ha pubblicato ormai un po’ di anni fa, nel 1994, sostanzialmente in proprio, per quanto il colophon riporti l’editore Cattaneo quale stampatore.

“La Rovinata” è il titolo di un singolare componimento, una “storia a due voci della Via Crucis e del Santuario dedicato alla Madonna Addolorata insieme con le cronache varie di Lecco e dintorni”, che Resinelli ha pubblicato ormai un po’ di anni fa, nel 1994, sostanzialmente in proprio, per quanto il colophon riporti l’editore Cattaneo quale stampatore. L’autore dice di essersi in qualche modo ispirato - per stile e per forma – a un libro dello scrittore e traduttore Gilberto Forti (1922-1999) pubblicato da Adelphi nel 1983: “Il piccolo almanacco di Radetzky”, una sorta di “cronicum” della caduta dell’impero asburgico che fonde eventi epocali ed episodi apparentemente marginali. «Anche per l’Antifona», precisa. Che suona così: «Cari signori, carissime signore,/ ve lo confesso: è con il batticuore,/ e un poco di paura,/ che invito alla lettura/ di questa storia, sperando che il giudizio/ mi sia propizio. (…) E’ soltanto la breve cronachetta/ di una salita,/ percorsa, senza fretta, che può lasciarvi un segno nella vita./ Un segreto tenete in fondo al cuore:/ che solo per amore/ ho scritto queste righe. Non dico una bugia:/ per amore di Maria.»

L’autore dice di essersi in qualche modo ispirato - per stile e per forma – a un libro dello scrittore e traduttore Gilberto Forti (1922-1999) pubblicato da Adelphi nel 1983: “Il piccolo almanacco di Radetzky”, una sorta di “cronicum” della caduta dell’impero asburgico che fonde eventi epocali ed episodi apparentemente marginali. «Anche per l’Antifona», precisa. Che suona così: «Cari signori, carissime signore,/ ve lo confesso: è con il batticuore,/ e un poco di paura,/ che invito alla lettura/ di questa storia, sperando che il giudizio/ mi sia propizio. (…) E’ soltanto la breve cronachetta/ di una salita,/ percorsa, senza fretta, che può lasciarvi un segno nella vita./ Un segreto tenete in fondo al cuore:/ che solo per amore/ ho scritto queste righe. Non dico una bugia:/ per amore di Maria.»

Come detto, la breve scarpinata è un dialogo tra il misterioso personaggio e la donna dei fiori. Eviteremo, no qui, di precisare che dei due parla, lasciando che le parole si inseguano in un flusso ininterrotto. Il santuario è al centro dell’attenzione: la devozione per la Madonna ha origini lontane «ma fu dopo la frana del mille e ottocento quarantanove, e il luogo si chiamò “la Rovinata”, che si gridò al miracolo: i massi si fermarono davanti la santella, che già c’era, e non infransero l’immagine della Beata Vergine. E fu allora un accorrere di popolo, di gente di Germanedo, dei vicini comuni di Acquate, di Maggianico, del gran borgo di Lecco» con la proposta «di trasformare la precedente cappellina in un santuario. L’idea nacque nel cuore di don Andrea Magni, parroco di Germanedo. (…) Il popolo fu generoso di soldi e di lavoro. Tutte le domeniche si raccolsero offerte, e dopo i Vesperi, giovani e ragazzi salirono a portare legna, sabbia e cemento. Ci fu poi chi divenne muratore… Ciascuno lo era, a quei tempi, almeno per sé. Così, dieci anni dopo, il sedici di agosto del cinquantanove, fu benedetta la nuova chiesa»; otto sacerdoti, la confraternita in processione, le bande «e i canti striduli delle pie donne: magnificat, magnificat, magnificat anima meo Domino, e poi mira il tuo popolo, e incensi e ceri, e grida di venditori di zucchero filato, pipe di cioccolato e bellecott, il pianto dei bambini che hanno sonno»

Il santuario è al centro dell’attenzione: la devozione per la Madonna ha origini lontane «ma fu dopo la frana del mille e ottocento quarantanove, e il luogo si chiamò “la Rovinata”, che si gridò al miracolo: i massi si fermarono davanti la santella, che già c’era, e non infransero l’immagine della Beata Vergine. E fu allora un accorrere di popolo, di gente di Germanedo, dei vicini comuni di Acquate, di Maggianico, del gran borgo di Lecco» con la proposta «di trasformare la precedente cappellina in un santuario. L’idea nacque nel cuore di don Andrea Magni, parroco di Germanedo. (…) Il popolo fu generoso di soldi e di lavoro. Tutte le domeniche si raccolsero offerte, e dopo i Vesperi, giovani e ragazzi salirono a portare legna, sabbia e cemento. Ci fu poi chi divenne muratore… Ciascuno lo era, a quei tempi, almeno per sé. Così, dieci anni dopo, il sedici di agosto del cinquantanove, fu benedetta la nuova chiesa»; otto sacerdoti, la confraternita in processione, le bande «e i canti striduli delle pie donne: magnificat, magnificat, magnificat anima meo Domino, e poi mira il tuo popolo, e incensi e ceri, e grida di venditori di zucchero filato, pipe di cioccolato e bellecott, il pianto dei bambini che hanno sonno»

Poi, «nel mille novecento venticinque furono erette queste cappelle, dedicate allora e per questo sono quindici, ai misteri del Santo Rosario. L’idea fu di un certo don Fiorenzo, un prete nativo di Germando, per devozione all’Addolorata, e in memoria dello zio Bernardino, probabilmente un religioso anche lui. Furono dipinte dai Tagliaferri e costarono, in tutto, quindicimila lire, una bella sommetta per quei tempi»

Le pitture andarono deteriorandosi e celebrandosi nel 1959 i cent’anni del santuario si vollero restaurare le cappelle: si formò un comitato parrocchiale e «venne messa a i voti la proposta di trasformarle da dedicate ai Misteri del Rosario in stazioni della Via Crucis. La proposta risultò vincente» e il 27 settembre il cardinale Giovanni Battista Montini, che sarebbe di lì a pochi anni diventato papa Paolo VI, «benedisse le nuove cappelle che, tolti gli affreschi dei Tagliaferri, erano state ornate con anonime sculture in cotto.» Che non ci sono più: «Nel mille novecento settantasei ad opera di ignoti, vennero irreparabilmente danneggiate. Passarono alcuni anni e finalmente nel mille novecento ottantanove dopo cento trenta anni dalla costruzione del Santuario, si costituì un nuovo comitato promotore: gli ‘Amici della Rovinata’. (…) Le cappelle sono state rifatte dalle fondamenta al tetto e, con drenaggio, anche i muri perimetrali. Un lavoro enorme, con il contributo dei benefattori e la gran disponibilità dei volontari. (…) L’incarico per le formelle fu affidato allo scultore Fulvio Simoncini: il suo laboratorio in via Galandra divenne meta di amici, di membri del comitato, di sacerdoti e parroci. Una dopo l’altra le sculture uscivano dalla creta, frutto di incontri. Di studi, di ricerche, di non poche notti trascorse a studiare la Bibbia.» La nuova Via Crucis venne inaugurata il 19 settembre 1999. Salendo l’erta che conduce alla chiesa c’è modo anche per ricordare altre pagine di storia lecchese: il Medeghino e la vicenda del celebre Perdono; il nobile acquatese Antonio Airoldi che, dopo una notte irrequieta e di rimorsi, decise di destinare la propria eredità alla costruzione di un ospedale per i poveri che secoli dopo, unito a una successiva analoga struttura, sarebbe diventato l’Istituto Airoldi-Muzzi. E davanti a un Cristo con la croce sulle spalle, il pensiero corre alle donne, alle ragazze, alle bambine che lavoravano alla filanda Müller di Germanedo, «forse le stesse che cantarono sul prato davanti al santuario» e che, «negli anni che seguirono il cinquantanove, sino alla fine del secolo» che è l’Ottocento, «quanto dolore, quante croci» portarono sulle proprie spalle: «A Lecco e circondario c’erano cento tre filatoi. Gli orari di lavoro erano terribili: quindici ore d’estate, dalle quattro o le cinque del mattino fino alle otto di sera. (…) Nel mille ottocento settantotto (…) vi erano impiegato mille e duecento tredici bambine al di sotto di nove anni, duemila ottocento sessantatré ragazze dai nove ai dodici anni e seimila quattrocento quattordici donne…»; ore di lavoro, condizioni durissime, le malattie e nel 1872 il grande sciopero passato alla Storia: «All’alba di lunedì 3 giugno, raccontano i cronisti, le campane delle filande suonarono inutilmente chiamando le setaiole. Quasi nessuna si recò a lavoro». Sindaco lecchese, all’epoca, era tra l’altro il bisnonno del nostro narratore, anch’egli Giuseppe Resinelli. Fu lui, dopo cinque giorni di agitazioni, a sottoscrivere il verbale di accordo: «tredici ore di lavoro a maggio, giugno, luglio e agosto; dodici a settembre, ottobre, marzo e aprile; undici a novembre, dicembre e gennaio. (…) E oggi pare incredibile un passato che non è troppo lontano, nel quale era grande la povertà del popolo. (….) Fu lunga la lotta delle Società Operaie per la dignità del lavoro dell’uomo e per garantire all’uomo la dignità del lavoro.»

Salendo l’erta che conduce alla chiesa c’è modo anche per ricordare altre pagine di storia lecchese: il Medeghino e la vicenda del celebre Perdono; il nobile acquatese Antonio Airoldi che, dopo una notte irrequieta e di rimorsi, decise di destinare la propria eredità alla costruzione di un ospedale per i poveri che secoli dopo, unito a una successiva analoga struttura, sarebbe diventato l’Istituto Airoldi-Muzzi. E davanti a un Cristo con la croce sulle spalle, il pensiero corre alle donne, alle ragazze, alle bambine che lavoravano alla filanda Müller di Germanedo, «forse le stesse che cantarono sul prato davanti al santuario» e che, «negli anni che seguirono il cinquantanove, sino alla fine del secolo» che è l’Ottocento, «quanto dolore, quante croci» portarono sulle proprie spalle: «A Lecco e circondario c’erano cento tre filatoi. Gli orari di lavoro erano terribili: quindici ore d’estate, dalle quattro o le cinque del mattino fino alle otto di sera. (…) Nel mille ottocento settantotto (…) vi erano impiegato mille e duecento tredici bambine al di sotto di nove anni, duemila ottocento sessantatré ragazze dai nove ai dodici anni e seimila quattrocento quattordici donne…»; ore di lavoro, condizioni durissime, le malattie e nel 1872 il grande sciopero passato alla Storia: «All’alba di lunedì 3 giugno, raccontano i cronisti, le campane delle filande suonarono inutilmente chiamando le setaiole. Quasi nessuna si recò a lavoro». Sindaco lecchese, all’epoca, era tra l’altro il bisnonno del nostro narratore, anch’egli Giuseppe Resinelli. Fu lui, dopo cinque giorni di agitazioni, a sottoscrivere il verbale di accordo: «tredici ore di lavoro a maggio, giugno, luglio e agosto; dodici a settembre, ottobre, marzo e aprile; undici a novembre, dicembre e gennaio. (…) E oggi pare incredibile un passato che non è troppo lontano, nel quale era grande la povertà del popolo. (….) Fu lunga la lotta delle Società Operaie per la dignità del lavoro dell’uomo e per garantire all’uomo la dignità del lavoro.»

Per non parlare delle guerre. La Prima, per esempio, la «grande epopea che conclude il nostro Risorgimento, l’inutile strage. (…) Quanti soldati partirono per il fronte, quanti caduti, quanti prigionieri. Molti sono tornati invalidi per sempre, con il bagliore delle granate impresse negli occhi sbarrati, che riappare nei soprassalti notturni. (…) Quante madri furono costrette a incontrare il proprio figlio con la croce». Un sacrificio ricordato dal Monumento ai Caduti inaugurato nel 1926 sul lungolago per quanto «quando furono scoperte dallo scultore Castiglioni le forme assai procaci della Vittoria, subito fu chiamata la “la balia dei pess”».

E poi la Seconda, «non sono bastati duemila anni di Cristianesimo per fondere le spade e farne aratri». E con la seconda, il nostro narratore non ha nemmeno bisogno di sfogliare i libri, potendo attingere a ricordi personali: «Ero un bambino di sei anni. Ricordo un assolato meriggio. Mia sorella ed io eravamo affacciati sul balcone di casa. Dagli altoparlanti posti in piazza Sassi – la chiamavamo il piazzone – una voce: era il duce. Chiamava agli immancabili destini perché l’ora sul quadrante della storia era suonata». Come andò lo sappiamo e Resinelli ne segue le svolte con la Resistenza e Nicola il russo, gli scioperi del 7 marzo 1944 e i deportati…

Poi, altri ricordi che hanno un po’ i toni della nostalgia, come quelli dei Venerdì Santi dì un tempo quando da bambini si serviva Messa e «ci si alzava prestissimo al mattino di quel giorno». Sollecitati dalle sculture della Via Crucis, si riflette dunque sulla propria fede religiosa: «Forse sono come questa città, che sembra conoscere solamente la religione del lavoro…». Fin dalla prima stazione: «Qui Gesù è condannato. Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? Non avrei gridato: “crucifige” (…) Forse però, sarei rimasto lì a guardare la storia, senza farmene parte, pensando: quello che avviene non riguarda me, non è per i miei figli, che hanno il privilegio della cultura e la dignità del lavoro. Sarei stato uno scriba, avrei preparato le lettere e i discorsi degli uomini che credono di reggere il mondo». Ed è così che la Via Crucis diventa una rappresentazione della Storia capace di incrinare il rapporto con il divino. Sorpreso nei suoi sentimenti tra lo scettico e lo sconfortato, il visitatore misterioso si sente invitare: «Venga in chiesa con me, io metto i fiori, accenda una candela e poi, su, via… la reciti con me un’Ave Maria.»

Come detto, la breve scarpinata è un dialogo tra il misterioso personaggio e la donna dei fiori. Eviteremo, no qui, di precisare che dei due parla, lasciando che le parole si inseguano in un flusso ininterrotto.

Poi, «nel mille novecento venticinque furono erette queste cappelle, dedicate allora e per questo sono quindici, ai misteri del Santo Rosario. L’idea fu di un certo don Fiorenzo, un prete nativo di Germando, per devozione all’Addolorata, e in memoria dello zio Bernardino, probabilmente un religioso anche lui. Furono dipinte dai Tagliaferri e costarono, in tutto, quindicimila lire, una bella sommetta per quei tempi»

Le pitture andarono deteriorandosi e celebrandosi nel 1959 i cent’anni del santuario si vollero restaurare le cappelle: si formò un comitato parrocchiale e «venne messa a i voti la proposta di trasformarle da dedicate ai Misteri del Rosario in stazioni della Via Crucis. La proposta risultò vincente» e il 27 settembre il cardinale Giovanni Battista Montini, che sarebbe di lì a pochi anni diventato papa Paolo VI, «benedisse le nuove cappelle che, tolti gli affreschi dei Tagliaferri, erano state ornate con anonime sculture in cotto.» Che non ci sono più: «Nel mille novecento settantasei ad opera di ignoti, vennero irreparabilmente danneggiate. Passarono alcuni anni e finalmente nel mille novecento ottantanove dopo cento trenta anni dalla costruzione del Santuario, si costituì un nuovo comitato promotore: gli ‘Amici della Rovinata’. (…) Le cappelle sono state rifatte dalle fondamenta al tetto e, con drenaggio, anche i muri perimetrali. Un lavoro enorme, con il contributo dei benefattori e la gran disponibilità dei volontari. (…) L’incarico per le formelle fu affidato allo scultore Fulvio Simoncini: il suo laboratorio in via Galandra divenne meta di amici, di membri del comitato, di sacerdoti e parroci. Una dopo l’altra le sculture uscivano dalla creta, frutto di incontri. Di studi, di ricerche, di non poche notti trascorse a studiare la Bibbia.» La nuova Via Crucis venne inaugurata il 19 settembre 1999.

Per non parlare delle guerre. La Prima, per esempio, la «grande epopea che conclude il nostro Risorgimento, l’inutile strage. (…) Quanti soldati partirono per il fronte, quanti caduti, quanti prigionieri. Molti sono tornati invalidi per sempre, con il bagliore delle granate impresse negli occhi sbarrati, che riappare nei soprassalti notturni. (…) Quante madri furono costrette a incontrare il proprio figlio con la croce». Un sacrificio ricordato dal Monumento ai Caduti inaugurato nel 1926 sul lungolago per quanto «quando furono scoperte dallo scultore Castiglioni le forme assai procaci della Vittoria, subito fu chiamata la “la balia dei pess”».

E poi la Seconda, «non sono bastati duemila anni di Cristianesimo per fondere le spade e farne aratri». E con la seconda, il nostro narratore non ha nemmeno bisogno di sfogliare i libri, potendo attingere a ricordi personali: «Ero un bambino di sei anni. Ricordo un assolato meriggio. Mia sorella ed io eravamo affacciati sul balcone di casa. Dagli altoparlanti posti in piazza Sassi – la chiamavamo il piazzone – una voce: era il duce. Chiamava agli immancabili destini perché l’ora sul quadrante della storia era suonata». Come andò lo sappiamo e Resinelli ne segue le svolte con la Resistenza e Nicola il russo, gli scioperi del 7 marzo 1944 e i deportati…

Poi, altri ricordi che hanno un po’ i toni della nostalgia, come quelli dei Venerdì Santi dì un tempo quando da bambini si serviva Messa e «ci si alzava prestissimo al mattino di quel giorno». Sollecitati dalle sculture della Via Crucis, si riflette dunque sulla propria fede religiosa: «Forse sono come questa città, che sembra conoscere solamente la religione del lavoro…». Fin dalla prima stazione: «Qui Gesù è condannato. Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? Non avrei gridato: “crucifige” (…) Forse però, sarei rimasto lì a guardare la storia, senza farmene parte, pensando: quello che avviene non riguarda me, non è per i miei figli, che hanno il privilegio della cultura e la dignità del lavoro. Sarei stato uno scriba, avrei preparato le lettere e i discorsi degli uomini che credono di reggere il mondo». Ed è così che la Via Crucis diventa una rappresentazione della Storia capace di incrinare il rapporto con il divino. Sorpreso nei suoi sentimenti tra lo scettico e lo sconfortato, il visitatore misterioso si sente invitare: «Venga in chiesa con me, io metto i fiori, accenda una candela e poi, su, via… la reciti con me un’Ave Maria.»

Dario Cercek