SCAFFALE LECCHESE/268: il lago come si vede dal battello. La descrizione di una guida del 1828

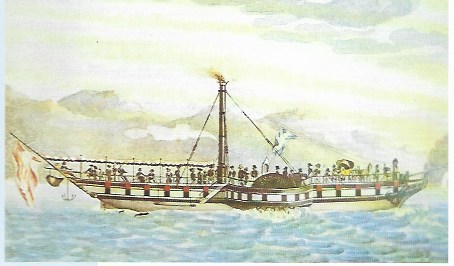

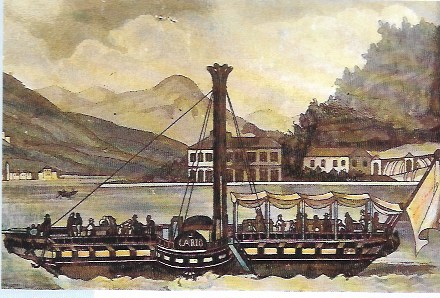

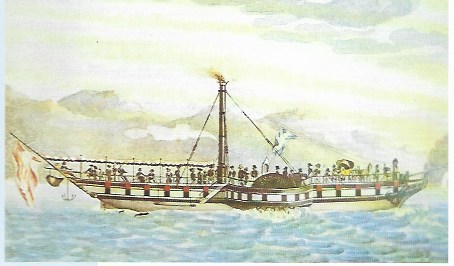

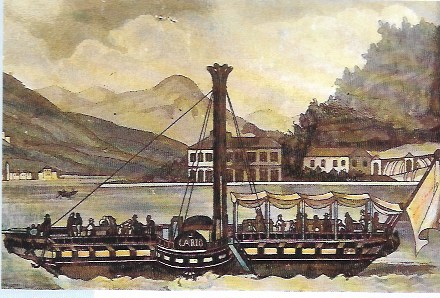

Nel 1826 sulle acque del nostro lago comparvero i primi battelli a vapore. Racconta Massimo Gozzi nella sua storia dei battelli lariani: fu nel 1817 che «l’imperatore Francesco I assumeva pubblicamente l’iniziativa diretta a promuovere l’organizzazione, da parte di imprenditori privati, di un servizio di navigazione a vapore sulle acque del Regno Lombardo Veneto». Qualche anno dopo, nel 1825 – duecento anni fa esatti -, veniva costituita a Milano la “Società privilegiata per l’impresa dei battelli a vapore” e l’anno seguente avveniva il varo dei primi due piroscafi per il lago di Como: il “Lario” e il “Plinio”. Nei decenni seguenti i battelli a vapore sarebbero diventati imbarcazioni lussuose, ma allora erano molto “essenziali”. Sufficienti, però, a cominciare una nuova stagione del turismo lariano, a offrire ai turisti un nuovo punto di vista.

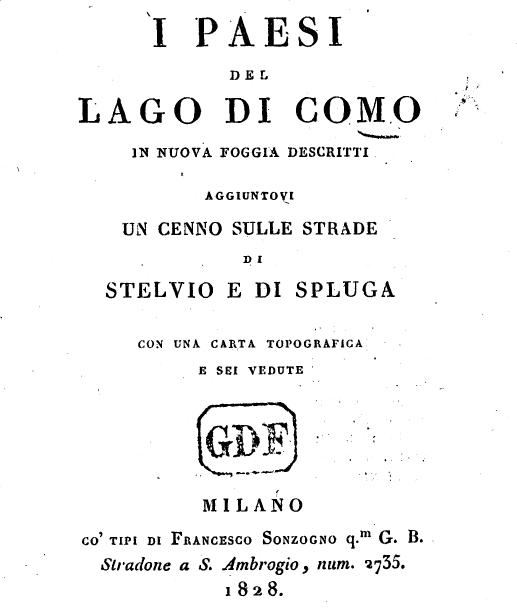

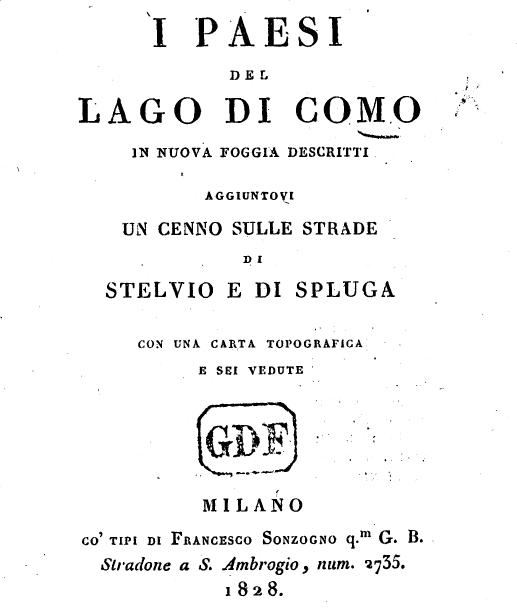

L’editoria si adeguò alle novità. Già nel 1828, l’editore milanese Sonzogno pubblicò una piccola guida, dall’impaginazione curiosa: “I paesi del lago di Como in nuova foggia descritti”.

Visto che «molte descrizioni vi hanno de' paesi del Lario – si legge nell’introduzione -, ma nessuna, a quanto ne pare, che comoda riesca a chi vi fa un rapido viaggio su battelli a vapore, od altrimenti, avvegnachè nessuno ha mai pensato di indicare i paesi sotto un sol punto di vista a mano a mano che accade di scoprirli. Abbiamo potuto accorgerci che diversi viaggiatori, forniti delle migliori fra le indicate descrizioni nel tempo che doveano impiegare a rinvenire il cenno risguardante il paese, che loro cadeva sotto lo sguardo, perdevanlo d'occhio prima ancora d'averne trovate le illustrazioni. (…) Noi invece abbiamo steso de' brevi cenni, per ogni paese, e gli abbiamo disposti in modo, che come trovansi in natura, così succedonsi sul libro, cioè, regolarmente accompagnati quelli dell'una e dell'altra sponda.» Immaginando dunque il turista volgere la testa ora a destra ora a sinistra, si era pensato bene di usare le pagine pari (e quindi di sinistra) per la costiera occidentale e le dispari (quindi di destra) per quella orientale. Pertanto da pagina 10 alla 56 «si dovranno leggere di seguito tutte le pagine segnate co’ numeri pari, e così le dispari», come recita un’avvertenza iniziale da parte dell’autore. Che in realtà sarebbe un’autrice. Il libro non ne riporta il nome. Una ventina d’anni dopo, sarebbe stato il bibliografo milanese Gaetano Melzi (1783-1851), autore di un tanto monumentale quanto travagliato “Dizionario di opere anonime e pseudonime”, ad attribuire l’opera ad Anna Perpenti. Lo stesso Melzi aggiunge però che «è costante tradizione fra i suoi correligiosi che sia autore il padre maestro Giuseppe Antonio Ferrari di Monza». Dell’una e dell’altro, Perpenti e Ferrari, purtroppo, non abbiamo trovato notizie. Perpenti resta comunque la più accreditata fra gli storici.

Immaginando dunque il turista volgere la testa ora a destra ora a sinistra, si era pensato bene di usare le pagine pari (e quindi di sinistra) per la costiera occidentale e le dispari (quindi di destra) per quella orientale. Pertanto da pagina 10 alla 56 «si dovranno leggere di seguito tutte le pagine segnate co’ numeri pari, e così le dispari», come recita un’avvertenza iniziale da parte dell’autore. Che in realtà sarebbe un’autrice. Il libro non ne riporta il nome. Una ventina d’anni dopo, sarebbe stato il bibliografo milanese Gaetano Melzi (1783-1851), autore di un tanto monumentale quanto travagliato “Dizionario di opere anonime e pseudonime”, ad attribuire l’opera ad Anna Perpenti. Lo stesso Melzi aggiunge però che «è costante tradizione fra i suoi correligiosi che sia autore il padre maestro Giuseppe Antonio Ferrari di Monza». Dell’una e dell’altro, Perpenti e Ferrari, purtroppo, non abbiamo trovato notizie. Perpenti resta comunque la più accreditata fra gli storici. Guida tascabile, s’è detto: di piccolo formato, snella, una settantina di pagine con annotazioni scarne: «Si è cercato anche d' esser brevi – precisa ancora l’autrice -, inquantoché i battelli a vapore corrono così velocemente, che non lasciano campo a leggere troppe cose, e perché alla fine, tutto ciò che è vaghezza di paese, parla abbastanza da sé, e con maggiore eloquenza che non sarebbe la nostra.»

Guida tascabile, s’è detto: di piccolo formato, snella, una settantina di pagine con annotazioni scarne: «Si è cercato anche d' esser brevi – precisa ancora l’autrice -, inquantoché i battelli a vapore corrono così velocemente, che non lasciano campo a leggere troppe cose, e perché alla fine, tutto ciò che è vaghezza di paese, parla abbastanza da sé, e con maggiore eloquenza che non sarebbe la nostra.»

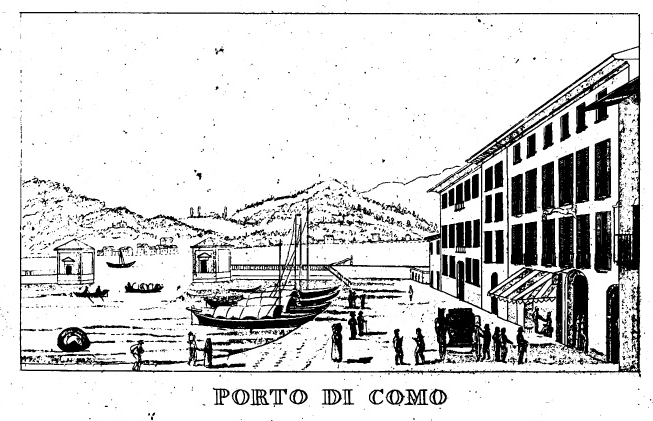

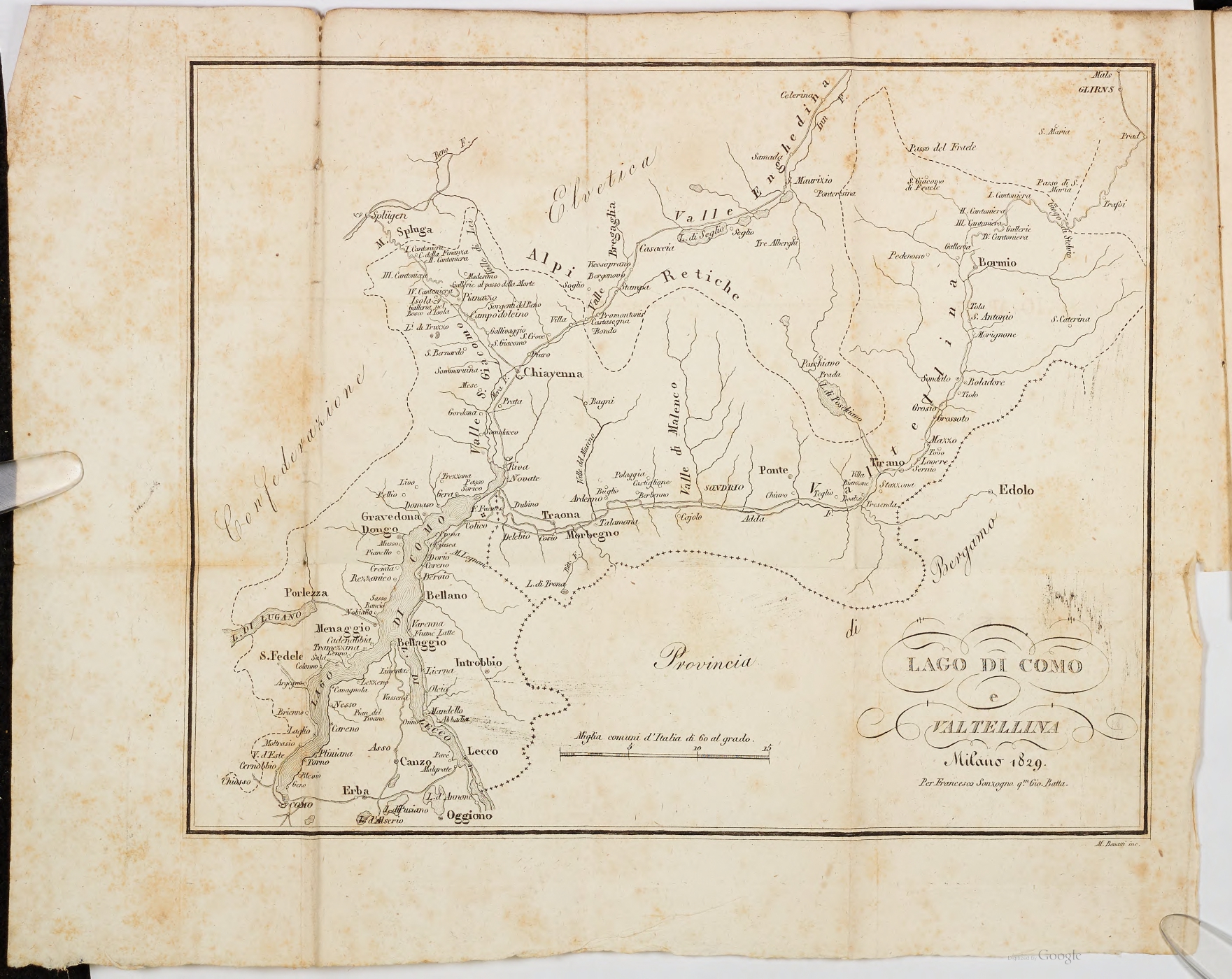

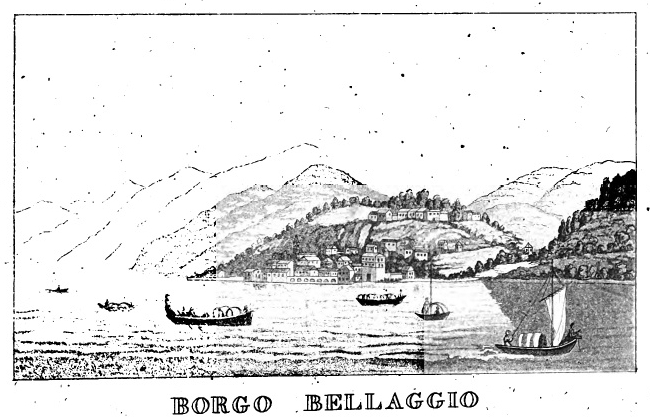

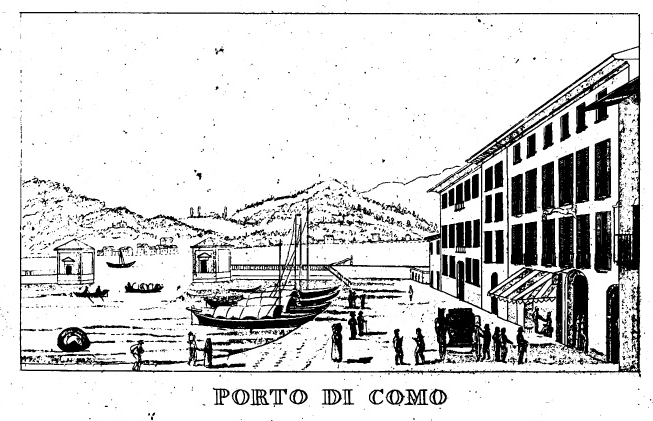

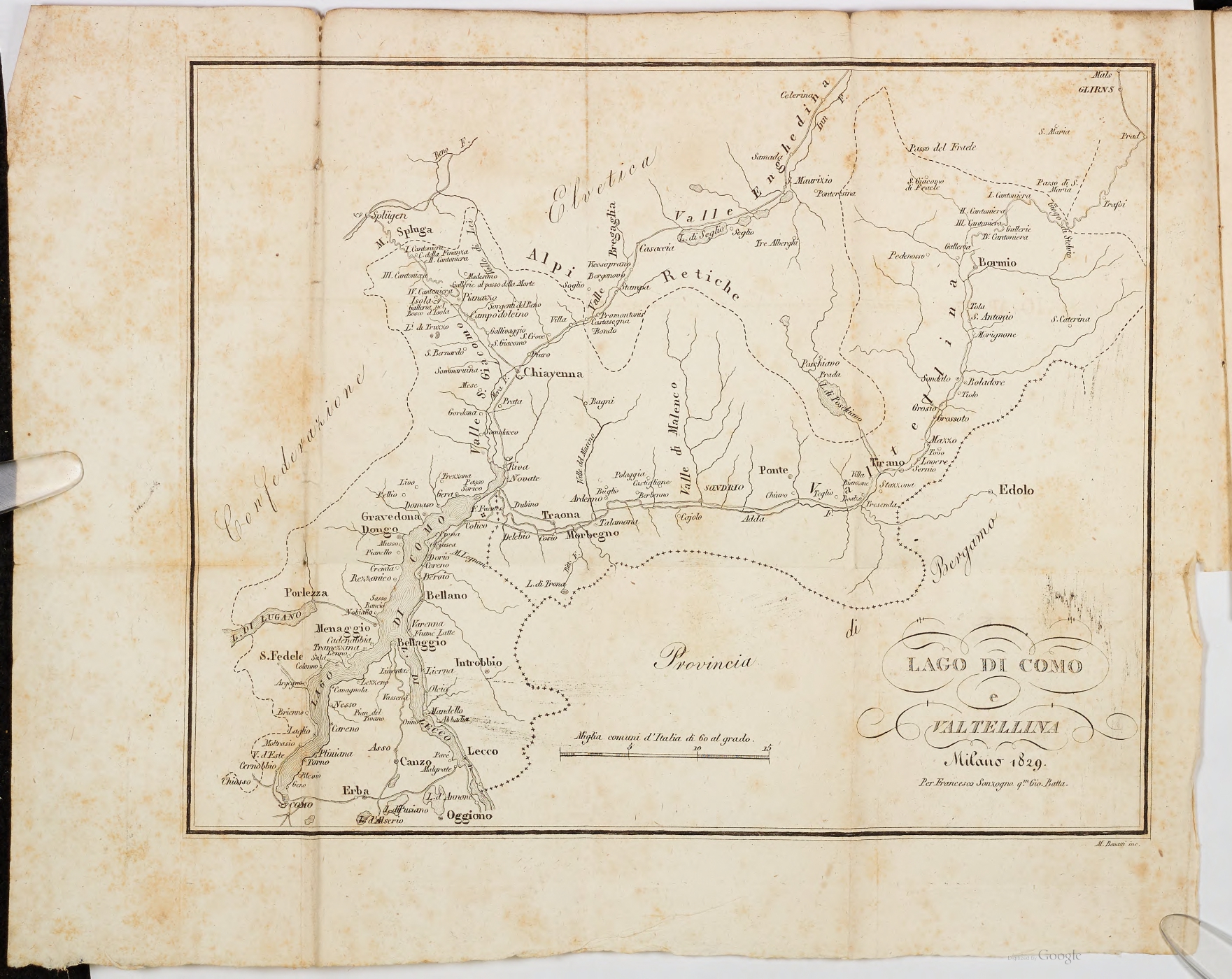

Tre paginette per Como, due per Lecco, in appendice i capitoletti dedicati alle strade dello Stelvio e dello Spluga e cioè a Valtellina e Valchiavenna, una cartina, sei illustrazioni comasche, ma soprattutto quel navigare sul lago con i paesi che vi si affacciano descritti in poche righe: occidente sulle pagine pari, oriente su quelle dispari. In quanto alle descrizioni sono nel solco dell’ordinario, anche se va tenuto presente che siamo pur sempre nel 1828 e quindi in un periodo in cui le vere e proprie guide di viaggio erano ancora agli albori.

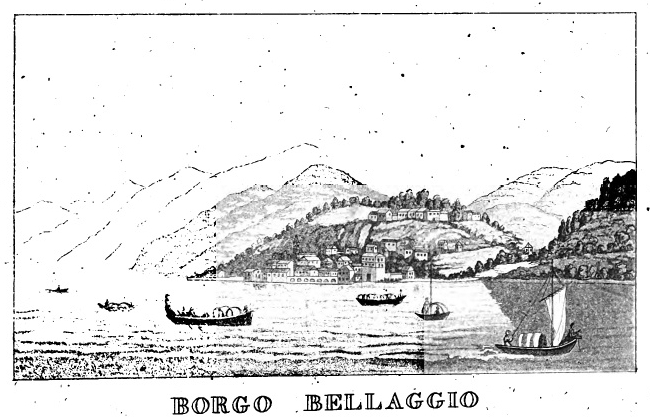

La “crociera” parte da Como. Lasciata la città, alla famosa pagina 10 si parla di Borgo Vico che sorge sulla sponda occidentale e quindi, dal battello, guardando a sinistra. La pagina a fronte, la 11, è dedicata al borgo di Sant’Agostino e poi Geno volgendo lo sguardo a destra. E così via, lungo tutto il percorso.

Superata la punta di Bellagio, il passeggero che volge lo sguardo a destra vede Varenna del quale si loda «il clima che favorisce anche la crescita dell’agave americana negli orti del convento di monache, ora Villa Mornico» e viene ricordata l’importanza delle cave di marmo. E poi Bellano, «uno dei più insigni borghi» dove «le case Lorla, Fumagalli, Boldoni, Medina ed Aureggi danno al paese un’aria signorile.», mentre le viti, «ottime e prodigiose», sono coltivate «con somma diligenza e maestria.»

Non si trascura, comunque, una descrizione dell’Orrido: «Il fiume Pioverna, che erompe ristretto da due angusti macigni, attraeva moltissima gente, poiché s’andava a godere lo spettacolo sopra una loggia appesa ad uno scoglio forato, attraversando un ponte, sostenuto da due catene al fianco del monte, che propendeva sul ponte medesimo. Ma la rovina d’un pezzo di questo monte, accaduta anni or sono, involtò gran parte del pittoresco: s’ammira per altro ancora, non senza qualche stupore in tanto orrido (…) la roccia scavata dal fiume inducendo il viaggiatore a pensare agli anni impiegati dalla natura per «condurre a termine un tal lavoro».

Nelle pagine a fronte si parla di Nobiallo, Acquaseria, Rezzonico, Cremia, ma il nostro occhio resta concentrato sulla sponda orientale. Su Corenno, «colle case a ridosso l’una dell’altra e tutto in sé raggruppato» che «bagnasi nell’onde che gli lambono il piede e che vezzosamente riflettono capovolto» e dominato dal castello della famiglia Andreani che «potrà divenire un singolar monumento, quando formerà parte accessoria dei giardini e del palazzo che dicesi voglia far erigere» quel conte Giovanni Mario che, morto nel 1831, non avrebbe in realtà realizzato quel progetto. Peccato, perché «dalle sue ricchezze e dal suo gusto squisito non si può a meno che aspettare una delizia da emulare le maggiori del Lario». Un altro Andreani, il conte Paolo, morto in Francia nel 1823, si dice che fu illustre chimico e fisico, ma soprattutto «primo in Italia eseguì felicemente un volo col pallone aerostatico, appena fu divulgata la scoperta di Montgolfier.».

Si avvista poi Olgiasca (nel testo Olciasca), «quasi una penisola con pochi rustici casolari, che per la lieta solitudine in cui trovansi, potrebbero fornire un non disaggradevole ritiro» e quindi Piona con la sua abbazia e da dove «ammirasi, forse più spiccatamente che altrove, la sublimità della vetta del Legnone» per arrivare a Colico che «divenne ricco, ed andrà sempre più a prosperare cogli anni, per le strade del lago di Stelvio e Spluga, che in parte già fatte ed in parte vicine al loro termine, a lui concorrono che n’è come il centro».

Infine Fuentes con il suo forte secentesco, ricordando come «le guarnigioni aveano più a che fare nel garantirsi dalle putride esalazioni delle paludi, che nel difendersi dagli attacchi dei nemici». Del resto, in quel 1828 la bonifica non era ancora compiuta e se ne sollecitava l’ultimazione, perché anche nel paese di Colico «senza di ciò gli abitanti sono obbligati nell’estate di abbandonare il paese e ritirarsi, gli agiati ne’ borghi delle tre Pievi, ed i contadini entro le vicine vallate, o su per i monti».

Una seconda “crociera” è invece dedicata al lago di Lecco. Partendo appunto del borgo che da pochi mesi qualcuno aveva pubblicato s’incamminasse a diventar città. Perpenti ci ricorda che Lecco «fu già un castello assai rinomato», ci parla delle «molte fabbriche ove lavoransi principalmente le sete, il ferro ed il rame», ci descrive la corona dei monti tra i quali «distinguosi il Resegone, così detto, per avere la sua cresta come dentata a sega» e poi il Monte Barro e i Corni di Canzo, aggiungendo poi che «a Lecco si ristringe il lago, ritorna l’acqua al corso e ricomincia l’Adda» seguendo la quale si raggiungo i navigli milanesi «mercé de’ quali hanno avuto i nostri laghi comunicazione navigabile col mare».

Si riprende quindi la navigazione: sulla destra (pagine dispari) c’è «un piccolo colle, il quale tiene in grembo un ridente vigneto, e sul ciglio alcune case che appellansi le Caviate. Fa ad esse meta de’ più graziosi passeggi da Lecco, andandovi a diporto per la grazia del luogo, e per quella dell’orizzonte ricco di vezzosissimi quadri campestri». Poi Abbadia e Mandello, «posto sopra un’estesa pianura coperta di vigne d’uliveti, che in modo assai giocondo correggono lo squallore della valle di S. Giorgio che indietro s’apre fra rupinose balze». Sulla sinistra (pagine pari) ci sono Malgrate «con le case dei Recalcati, dei Reina e degli Agudio, seguono Paré e i villaggi di Onno, Vassena e infine Limonta «che appartenne all’abate di Sant’Ambrogio in Milano, per dono dell’imperatore Lotario, affinché, dicesi, coll’olio che si dovea trarre dagli uliveti, forse allora più frequenti, si mantenessero le lampade degli altari di quel Santo». Fino ad arrivare a scorgere Pescallo che ormai è Bellagio.

Sulla sinistra (pagine pari) ci sono Malgrate «con le case dei Recalcati, dei Reina e degli Agudio, seguono Paré e i villaggi di Onno, Vassena e infine Limonta «che appartenne all’abate di Sant’Ambrogio in Milano, per dono dell’imperatore Lotario, affinché, dicesi, coll’olio che si dovea trarre dagli uliveti, forse allora più frequenti, si mantenessero le lampade degli altari di quel Santo». Fino ad arrivare a scorgere Pescallo che ormai è Bellagio.

CLICCA QUI per scaricare la guida

Il piroscafo Plinio

L’editoria si adeguò alle novità. Già nel 1828, l’editore milanese Sonzogno pubblicò una piccola guida, dall’impaginazione curiosa: “I paesi del lago di Como in nuova foggia descritti”.

Visto che «molte descrizioni vi hanno de' paesi del Lario – si legge nell’introduzione -, ma nessuna, a quanto ne pare, che comoda riesca a chi vi fa un rapido viaggio su battelli a vapore, od altrimenti, avvegnachè nessuno ha mai pensato di indicare i paesi sotto un sol punto di vista a mano a mano che accade di scoprirli. Abbiamo potuto accorgerci che diversi viaggiatori, forniti delle migliori fra le indicate descrizioni nel tempo che doveano impiegare a rinvenire il cenno risguardante il paese, che loro cadeva sotto lo sguardo, perdevanlo d'occhio prima ancora d'averne trovate le illustrazioni. (…) Noi invece abbiamo steso de' brevi cenni, per ogni paese, e gli abbiamo disposti in modo, che come trovansi in natura, così succedonsi sul libro, cioè, regolarmente accompagnati quelli dell'una e dell'altra sponda.»

Tre paginette per Como, due per Lecco, in appendice i capitoletti dedicati alle strade dello Stelvio e dello Spluga e cioè a Valtellina e Valchiavenna, una cartina, sei illustrazioni comasche, ma soprattutto quel navigare sul lago con i paesi che vi si affacciano descritti in poche righe: occidente sulle pagine pari, oriente su quelle dispari. In quanto alle descrizioni sono nel solco dell’ordinario, anche se va tenuto presente che siamo pur sempre nel 1828 e quindi in un periodo in cui le vere e proprie guide di viaggio erano ancora agli albori.

Il battello del Lario

La “crociera” parte da Como. Lasciata la città, alla famosa pagina 10 si parla di Borgo Vico che sorge sulla sponda occidentale e quindi, dal battello, guardando a sinistra. La pagina a fronte, la 11, è dedicata al borgo di Sant’Agostino e poi Geno volgendo lo sguardo a destra. E così via, lungo tutto il percorso.

Superata la punta di Bellagio, il passeggero che volge lo sguardo a destra vede Varenna del quale si loda «il clima che favorisce anche la crescita dell’agave americana negli orti del convento di monache, ora Villa Mornico» e viene ricordata l’importanza delle cave di marmo. E poi Bellano, «uno dei più insigni borghi» dove «le case Lorla, Fumagalli, Boldoni, Medina ed Aureggi danno al paese un’aria signorile.», mentre le viti, «ottime e prodigiose», sono coltivate «con somma diligenza e maestria.»

Non si trascura, comunque, una descrizione dell’Orrido: «Il fiume Pioverna, che erompe ristretto da due angusti macigni, attraeva moltissima gente, poiché s’andava a godere lo spettacolo sopra una loggia appesa ad uno scoglio forato, attraversando un ponte, sostenuto da due catene al fianco del monte, che propendeva sul ponte medesimo. Ma la rovina d’un pezzo di questo monte, accaduta anni or sono, involtò gran parte del pittoresco: s’ammira per altro ancora, non senza qualche stupore in tanto orrido (…) la roccia scavata dal fiume inducendo il viaggiatore a pensare agli anni impiegati dalla natura per «condurre a termine un tal lavoro».

Nelle pagine a fronte si parla di Nobiallo, Acquaseria, Rezzonico, Cremia, ma il nostro occhio resta concentrato sulla sponda orientale. Su Corenno, «colle case a ridosso l’una dell’altra e tutto in sé raggruppato» che «bagnasi nell’onde che gli lambono il piede e che vezzosamente riflettono capovolto» e dominato dal castello della famiglia Andreani che «potrà divenire un singolar monumento, quando formerà parte accessoria dei giardini e del palazzo che dicesi voglia far erigere» quel conte Giovanni Mario che, morto nel 1831, non avrebbe in realtà realizzato quel progetto. Peccato, perché «dalle sue ricchezze e dal suo gusto squisito non si può a meno che aspettare una delizia da emulare le maggiori del Lario». Un altro Andreani, il conte Paolo, morto in Francia nel 1823, si dice che fu illustre chimico e fisico, ma soprattutto «primo in Italia eseguì felicemente un volo col pallone aerostatico, appena fu divulgata la scoperta di Montgolfier.».

Si avvista poi Olgiasca (nel testo Olciasca), «quasi una penisola con pochi rustici casolari, che per la lieta solitudine in cui trovansi, potrebbero fornire un non disaggradevole ritiro» e quindi Piona con la sua abbazia e da dove «ammirasi, forse più spiccatamente che altrove, la sublimità della vetta del Legnone» per arrivare a Colico che «divenne ricco, ed andrà sempre più a prosperare cogli anni, per le strade del lago di Stelvio e Spluga, che in parte già fatte ed in parte vicine al loro termine, a lui concorrono che n’è come il centro».

Infine Fuentes con il suo forte secentesco, ricordando come «le guarnigioni aveano più a che fare nel garantirsi dalle putride esalazioni delle paludi, che nel difendersi dagli attacchi dei nemici». Del resto, in quel 1828 la bonifica non era ancora compiuta e se ne sollecitava l’ultimazione, perché anche nel paese di Colico «senza di ciò gli abitanti sono obbligati nell’estate di abbandonare il paese e ritirarsi, gli agiati ne’ borghi delle tre Pievi, ed i contadini entro le vicine vallate, o su per i monti».

Una seconda “crociera” è invece dedicata al lago di Lecco. Partendo appunto del borgo che da pochi mesi qualcuno aveva pubblicato s’incamminasse a diventar città. Perpenti ci ricorda che Lecco «fu già un castello assai rinomato», ci parla delle «molte fabbriche ove lavoransi principalmente le sete, il ferro ed il rame», ci descrive la corona dei monti tra i quali «distinguosi il Resegone, così detto, per avere la sua cresta come dentata a sega» e poi il Monte Barro e i Corni di Canzo, aggiungendo poi che «a Lecco si ristringe il lago, ritorna l’acqua al corso e ricomincia l’Adda» seguendo la quale si raggiungo i navigli milanesi «mercé de’ quali hanno avuto i nostri laghi comunicazione navigabile col mare».

Si riprende quindi la navigazione: sulla destra (pagine dispari) c’è «un piccolo colle, il quale tiene in grembo un ridente vigneto, e sul ciglio alcune case che appellansi le Caviate. Fa ad esse meta de’ più graziosi passeggi da Lecco, andandovi a diporto per la grazia del luogo, e per quella dell’orizzonte ricco di vezzosissimi quadri campestri». Poi Abbadia e Mandello, «posto sopra un’estesa pianura coperta di vigne d’uliveti, che in modo assai giocondo correggono lo squallore della valle di S. Giorgio che indietro s’apre fra rupinose balze».

CLICCA QUI per scaricare la guida

Dario Cercek