SCAFFALE LECCHESE/271: se sono stati i milanesi a insegnarci l’alpinismo

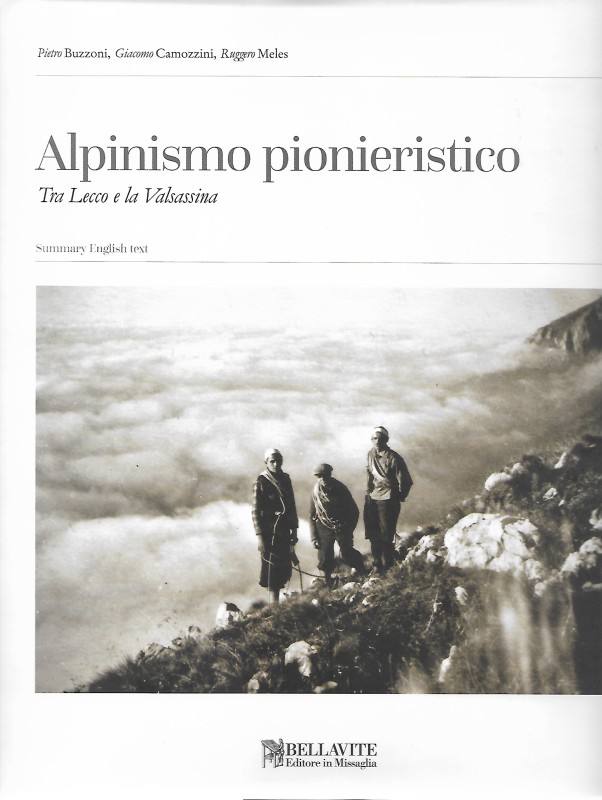

I lecchesi e la montagna, certo. Quasi una simbiosi. Però, per decenni, le nostre sono state le montagne dei milanesi. Gente di pianura, dunque. Che nelle giornate terse vedeva il profilo di quei monti ed era il proprio orizzonte. Da parte nostra, poi, ci siamo rifatti. E alla grande. Tanto che quelle origini sono state quasi dimenticate, almeno nel comune sentire delle nostre contrade. A raccontarcele c’è un libro uscito nel 2015 dall’editore Bellavite, in quella collana di quattro volumi dedicati alla Valsassina: dall’arte casearia e zootecnica alle miniere, dallo sci per arrivare appunto all’ “Alpinismo pionieristico tra Lecco e Valsassina” (questo il titolo del libro) scritto da Pietro Buzzoni, Giacomo Camozzini e Ruggero Meles.  Questo l’incipit: «Siamo abituati a pensare alla proprietà come qualcosa di certificato da un atto notarile e codificato dalle leggi, ma esiste un altro tipo di proprietà. E’ nostro anche tutto quello che vediamo quando guardiamo in alto, ci appartiene la parte di cielo che scorgiamo quando alziamo lo sguardo e sono nostre anche le montagne che ammiriamo lontano all’orizzonte perché ci accompagnano per anni facendo da sfondo alle nostre azioni. (…) A Milano da secoli era proibito costruire edifici che superassero in altezza il campanile più alto della città, ma il buon governo austriaco del XVIII secolo aggiunse il divieto di edificare nella zona nord palazzi che togliessero la vista dei monti a chi passeggiava lungo i bastioni. (…) Il vero spettacolo ai milanesi lo offrivano i profili famigliari delle cime delle Prealpi e delle montagne della dorsale Orobica: le Grigne, il Pizzo dei Tre Signori, ma soprattutto il Resegone, la cui vista era ritenuta così importante da far chiamare quella norma “Servitù del Resegone”. Erano montagne vicine».

Questo l’incipit: «Siamo abituati a pensare alla proprietà come qualcosa di certificato da un atto notarile e codificato dalle leggi, ma esiste un altro tipo di proprietà. E’ nostro anche tutto quello che vediamo quando guardiamo in alto, ci appartiene la parte di cielo che scorgiamo quando alziamo lo sguardo e sono nostre anche le montagne che ammiriamo lontano all’orizzonte perché ci accompagnano per anni facendo da sfondo alle nostre azioni. (…) A Milano da secoli era proibito costruire edifici che superassero in altezza il campanile più alto della città, ma il buon governo austriaco del XVIII secolo aggiunse il divieto di edificare nella zona nord palazzi che togliessero la vista dei monti a chi passeggiava lungo i bastioni. (…) Il vero spettacolo ai milanesi lo offrivano i profili famigliari delle cime delle Prealpi e delle montagne della dorsale Orobica: le Grigne, il Pizzo dei Tre Signori, ma soprattutto il Resegone, la cui vista era ritenuta così importante da far chiamare quella norma “Servitù del Resegone”. Erano montagne vicine».

Dunque, le montagne dei milanesi. E infatti, milanesi furono i primi gruppi a dare l’assalto ai nostri monti. Per diletto, per sport. Anche se poi, per “andar su”, i milanesi dovevano cercare guide locali che conoscessero i sentieri. Percorsi per cavarci da vivere: «I valligiani conducevano una vita molto dura – leggiamo ancora nelle prime pagine di “Alpinismo pioneristico” - c’era poco tempo a disposizione per un’esplorazione delle montagne che non fosse finalizzata alla pastorizia, alla caccia, alla raccolta delle erbe di montagna o, in particolare in Valsassina, al lavoro delle miniere e al taglio della legna necessaria a produrre carbone per la lavorazione del ferro. Se poi qualche pastore, cercando nuovi pascoli, inseguendo le capre o la sua curiosità sia salito sulle cime, giusto per vedere come si vedeva da lassù, non potremo mai saperlo».

Del resto, nella sua “Controstoria dell’alpinismo (Laterza-Cai, 2024), lo storico Andrea Zannini ha spiegato come molti “primi salitori” di molte montagne furono montanari rimasti ignoti. Finché arrivo il diporto, cioè lo svago, lo sport (in lingua spagnolo, sport è deporte). E iniziò un’altra storia.

“Alpinismo pioneristico” non è una Storia dell’alpinismo nel vero senso della parola, ma più che altro una serie di suggestioni con le quali offrire un quadro complessivo dello sviluppo alpinistico sui nostri monti. Trascurando significativamente la componente lecchese, incrociata quasi incidentalmente, se non nell’ultimo capitolo dedicato alle “nuove frontiere”, alle trasformazioni degli anni di fine Novecento che hanno visto altri pionieri e questa volta lecchesi.

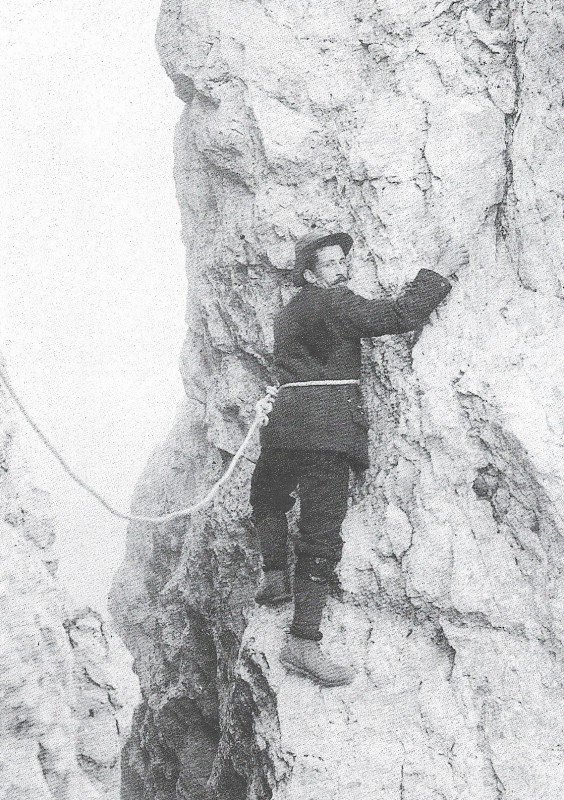

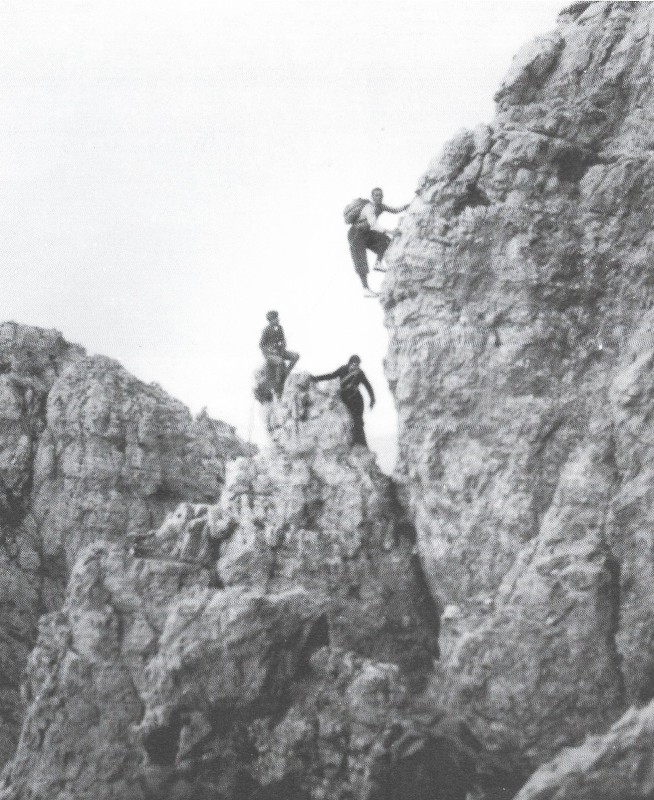

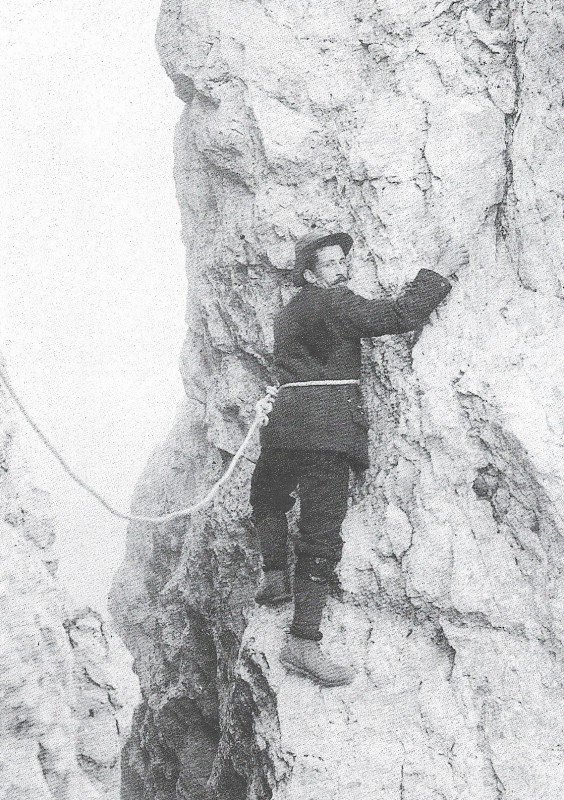

Le origini, dunque. Ad avvicinare i milanesi alle montagne è anche lo sviluppo delle ferrovie e così a cavallo tra Ottocento e Novecento, a Milano «le associazioni alpinistiche ed escursionistiche sembrano nascere come funghi». Nel 1873 viene fondata la sezione del Cai che annovera «il fior fiore dei professori del neonato Politecnico insieme a molti dirigenti di imprese pubbliche e private e a nobili appartenenti alle più note casate milanesi». Ma anche i meno abbienti si mobilitano: «nel 1884 è la volta della “Gamba Bona” creata da una trentina di operai ed impiegati» che sette anni dopo si fonderanno nella gloriosa Sem, la Società degli escursionisti milanesi. E poi tutte le altre. Ed è appunto in quel periodo che spuntano anche le prime guide nelle Grigne: «A Mandello i più famosi sono i “Marchett” con Carlo Rompani (1839-1910) capostipite. Sempre a Mandello operano anche i fratelli Giovanni Battista e Luigi Poletti, i “Pulett”. Sull’altro versante della Grignetta, a Ballabio, la guida più conosciuta è senza dubbio Angelo Locatelli (“Angiulin”), padrone del campo negli ultimi anni dell’800 e nei primi anni del ‘900. A chiedere i loro servigi sono milanesi del calibro di Luigi Brioschi, Carlo Magnaghi, Pippo Vigoni, Luigi Bietti, Paolo Caimi, Giorgio Sinigaglia, Antonio Cederna».

Prima ci si rivolgeva «a prestanti giovanotti che per motivi di caccia o pascolo conoscevano la montagna». Come il mandellese Primo Ballati, nel 1874 assoldato dall’imprenditore Giovanni Gavazzi perché, in compagnia anche dalla guida valdostana Julien Grange, lo portasse in vetta al Grignone. Già “conquistato” addirittura nel 1837 dal botanico napoletano Vincenzo Cesati accompagnato dal sindaco di Esino Carlo Nasazzi.

Perché in montagna ci si andava anche per scopi naturalistici, come testimonia la biografia del nostro Antonio Stoppani (il quale, detto per inciso, se nel 1874 fu solo per pochi giorni e in forma del tutto onorifica il primo presidente del Cai lecchese, nel 1873 era già stato eletto primo presidente proprio del Cai Milano). E difatti «si può concordare con Pietro Pensa nell’affermare che tra i primi turisti frequentatori della Valsassina bisogna sicuramente includere i geologi e naturalisti richiamati sulle pendici della Grigna Settentrionale dagli scritti di Stoppani»

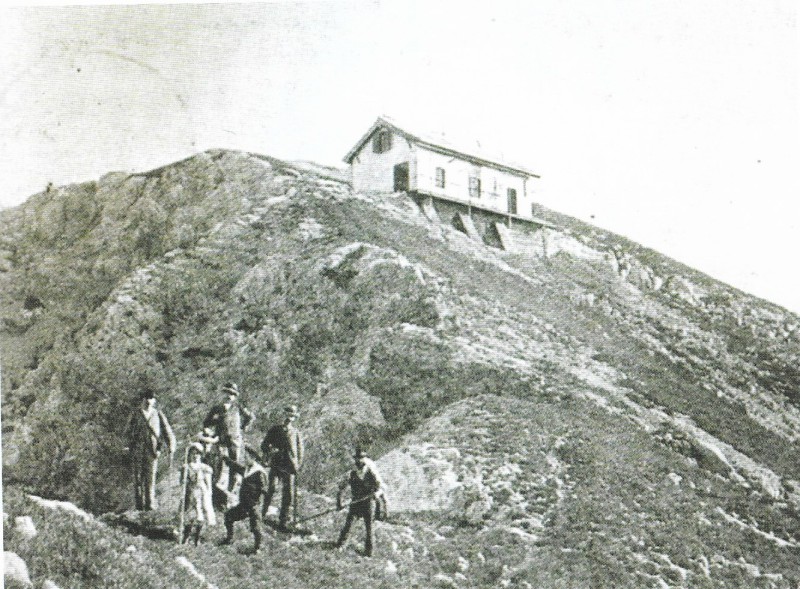

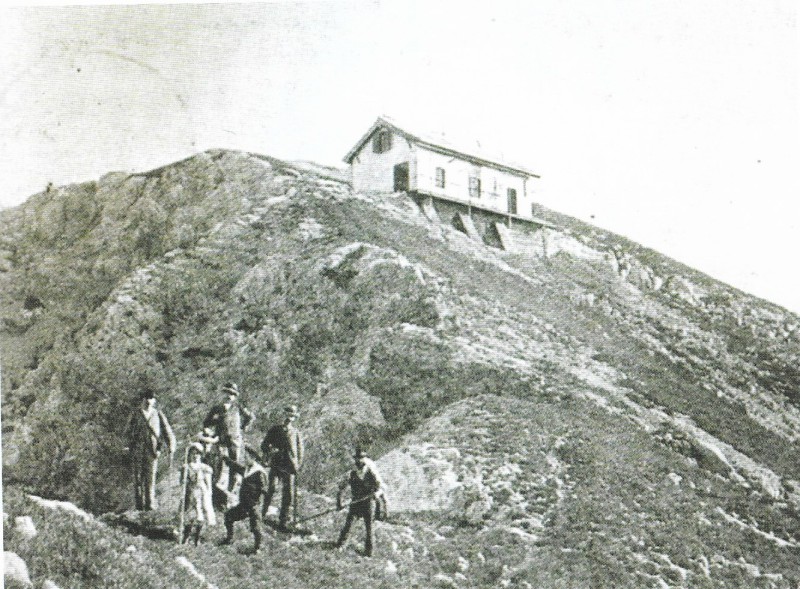

Verso la fine del secolo i sentieri «si vanno popolando di escursionisti ed arrampicatori» e cominciano a nascere anche i primi rifugi. Ne abbiamo già parlato QUI.

Il primo fu la Capanna di Moncodeno, realizzata dal Cai milanese nel 1881 in località Bregai Bass, «seconda capanna italiana e tra le prime ad essere costruite in Europa, purtroppo distrutta da una valanga pochi anni dopo la sua apertura». E poi c’è la Grigna Meridionale. La cui vetta «era stata sicuramente raggiunta da pastori o da cacciatori, ma solo nel 1893 abbiamo una relazione scritta di una salita che descrive l’impresa di Edoardo Banda e Democrito Prina. Accompagnati dell’Angiulin Locatelli di Ballabio, salgono in vetta dalla Val Scarettone, documentando così i primi passaggi di secondo grado sulle Grigne e risolvendo quello che in ambiente milanese veniva definito “il Passaggio a Nord-Ovest”.»

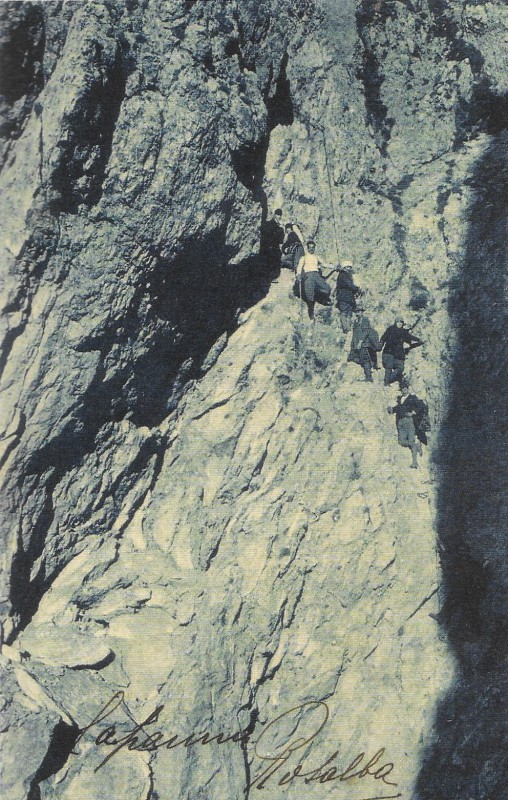

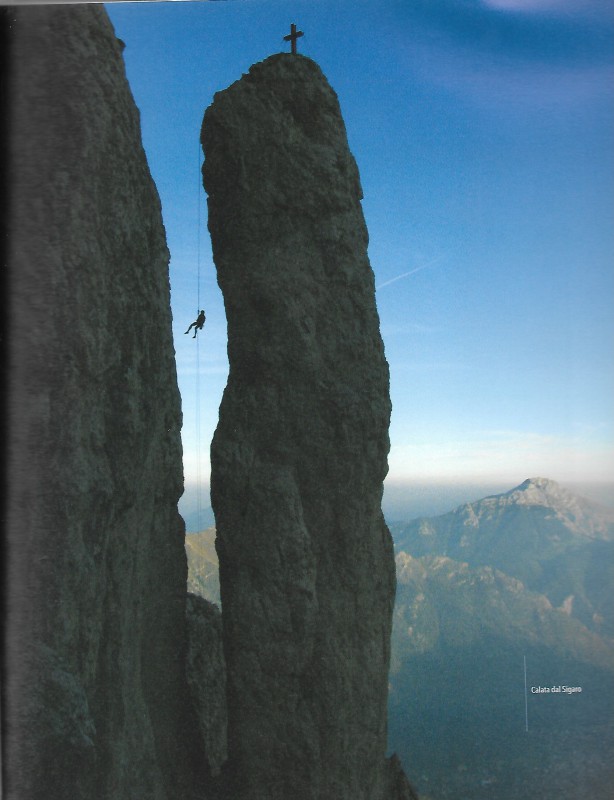

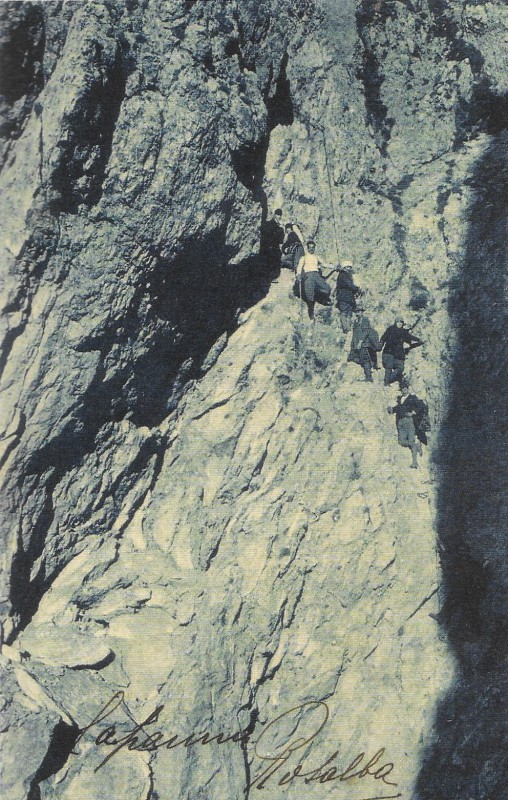

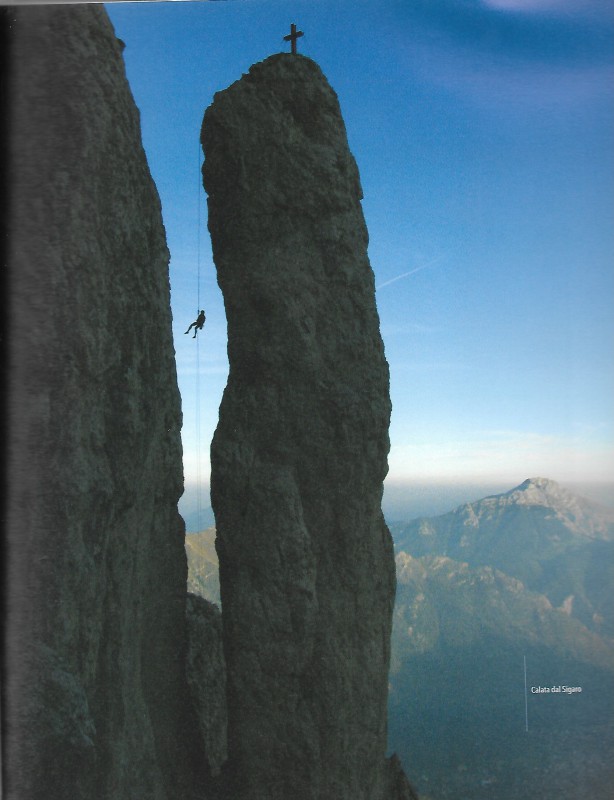

E poi c’è la Grigna Meridionale. La cui vetta «era stata sicuramente raggiunta da pastori o da cacciatori, ma solo nel 1893 abbiamo una relazione scritta di una salita che descrive l’impresa di Edoardo Banda e Democrito Prina. Accompagnati dell’Angiulin Locatelli di Ballabio, salgono in vetta dalla Val Scarettone, documentando così i primi passaggi di secondo grado sulle Grigne e risolvendo quello che in ambiente milanese veniva definito “il Passaggio a Nord-Ovest”.» I picchi e le guglie vengono rinominati se non proprio battezzati: «Dopo quello di Luigi Brioschi vi sono altri due nomi che sono fondamentali per capire gli sviluppi dell’alpinismo sulle Grigne verso la fine dell’800. Il primo è quello di Carlo Magnaghi, importante avvocato milanese e ottimo alpinista, il secondo è quello del grande pittore divisionista Giovanni Segantini, a cui verrà dedicata l’ambitissima Cresta Ovest della Grigna Meridionale. A proporre i due nomi destinati a diventare famosissimi per gli arrampicatori lombardi e non solo, fu un altro alpinista milanese: Giulio Clerici».

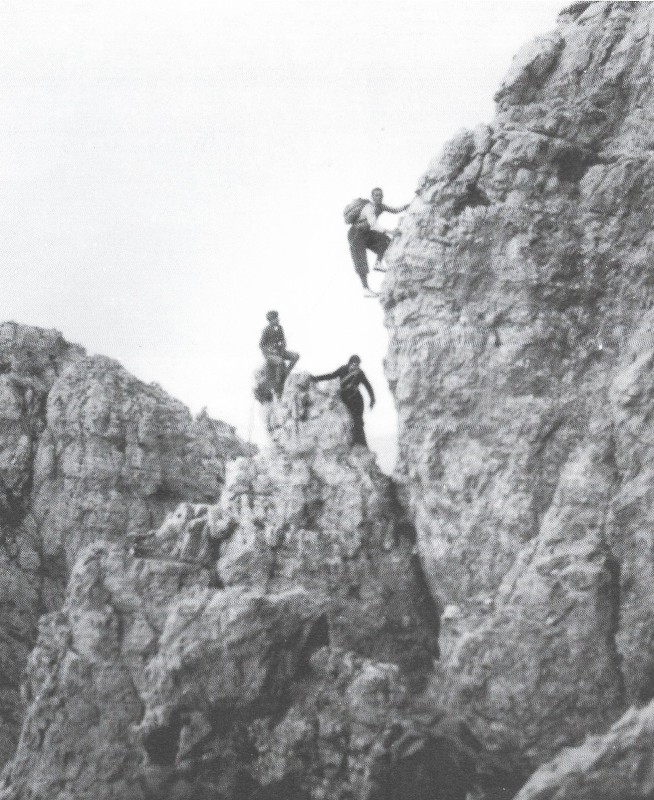

I picchi e le guglie vengono rinominati se non proprio battezzati: «Dopo quello di Luigi Brioschi vi sono altri due nomi che sono fondamentali per capire gli sviluppi dell’alpinismo sulle Grigne verso la fine dell’800. Il primo è quello di Carlo Magnaghi, importante avvocato milanese e ottimo alpinista, il secondo è quello del grande pittore divisionista Giovanni Segantini, a cui verrà dedicata l’ambitissima Cresta Ovest della Grigna Meridionale. A proporre i due nomi destinati a diventare famosissimi per gli arrampicatori lombardi e non solo, fu un altro alpinista milanese: Giulio Clerici». E’ lui a proporre di dedicare alla memoria di Magnaghi i due torrioni in realtà non ancora scalati, tra l’altro allora c’è chi sostiene perentorio che «quelle pareti mai avrebbero potuto essere vinte». E invece, la domenica di Pasqua del 1900 Giacomo Casati con Emilio Buzzi e Giacomo Ghinzone salgono il torrione meridionale, mentre Luigi Colombo ed Anacleto Magni conquistano quello centrale. Vogliono festeggiare, ma scoprono che i due torrioni sono separati da una fenditura invalicabile che sarà “risolta” l’anno successivo dallo stesso Casati: si tratta «del primo passaggio di quarto grado superiore delle Grigne e preoccuperà moltitudini di alpinisti negli anni a venire». Sarà lo stesso Casati a completare la Cresta Segantini nel 1905. E intanto, da Milano, cominciano ad arrivare sulle montagne lecchese anche gli stranieri. Il tradizionale “Viaggio in Italia” si apre a nuove esperienze.

E’ lui a proporre di dedicare alla memoria di Magnaghi i due torrioni in realtà non ancora scalati, tra l’altro allora c’è chi sostiene perentorio che «quelle pareti mai avrebbero potuto essere vinte». E invece, la domenica di Pasqua del 1900 Giacomo Casati con Emilio Buzzi e Giacomo Ghinzone salgono il torrione meridionale, mentre Luigi Colombo ed Anacleto Magni conquistano quello centrale. Vogliono festeggiare, ma scoprono che i due torrioni sono separati da una fenditura invalicabile che sarà “risolta” l’anno successivo dallo stesso Casati: si tratta «del primo passaggio di quarto grado superiore delle Grigne e preoccuperà moltitudini di alpinisti negli anni a venire». Sarà lo stesso Casati a completare la Cresta Segantini nel 1905. E intanto, da Milano, cominciano ad arrivare sulle montagne lecchese anche gli stranieri. Il tradizionale “Viaggio in Italia” si apre a nuove esperienze.

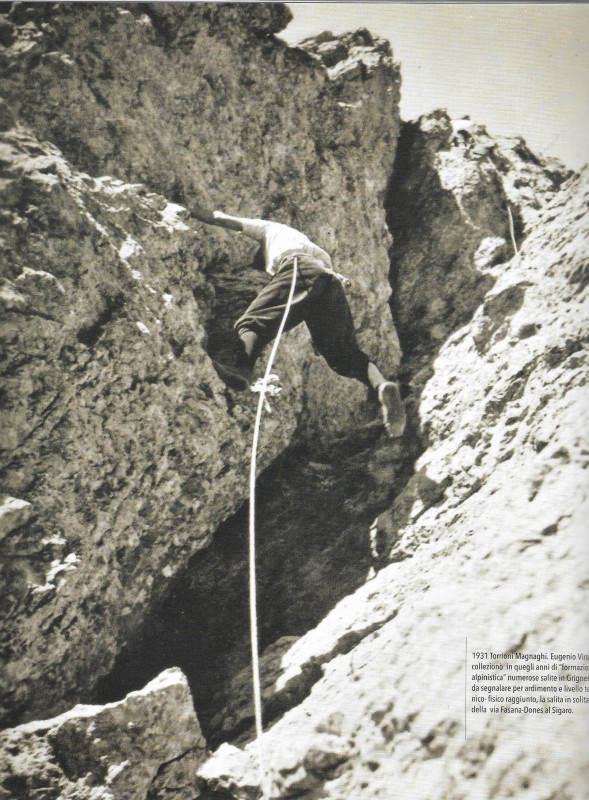

Un capitolo ci porta da tutt’altra parte e cioè in Val Biandino e sul Pizzo dei Tre Signori, raccontandoci due figure quasi mitiche, quelle dei “Folat”, soprannome passato di padre in figlio: Giuseppe e Giovanni Rigamonti, rifugisti e guide alpine. Poi, sui nostri monti arriva Eugenio Fasana, attivo negli anni Dieci e Venti del Novecento che apre vie un po’ dappertutto senza intestarsele, ma dedicandole generosamente ad altri. La stessa Parete Fasana al Pizzo del Pieve, risalita nel 1925, «sono stati altri a chiamarla così…». Con lui spesso ci sono Vittorio Andreoletti, tra i fondatori dell’Associazione nazionale alpini all’indomani della Grande Guerra, e Vittorio Bramani, a cui peraltro dobbiamo quella suola speciale chiamata Vibram della quale sono ancora dotati i nostri scarponi.

Poi, sui nostri monti arriva Eugenio Fasana, attivo negli anni Dieci e Venti del Novecento che apre vie un po’ dappertutto senza intestarsele, ma dedicandole generosamente ad altri. La stessa Parete Fasana al Pizzo del Pieve, risalita nel 1925, «sono stati altri a chiamarla così…». Con lui spesso ci sono Vittorio Andreoletti, tra i fondatori dell’Associazione nazionale alpini all’indomani della Grande Guerra, e Vittorio Bramani, a cui peraltro dobbiamo quella suola speciale chiamata Vibram della quale sono ancora dotati i nostri scarponi.

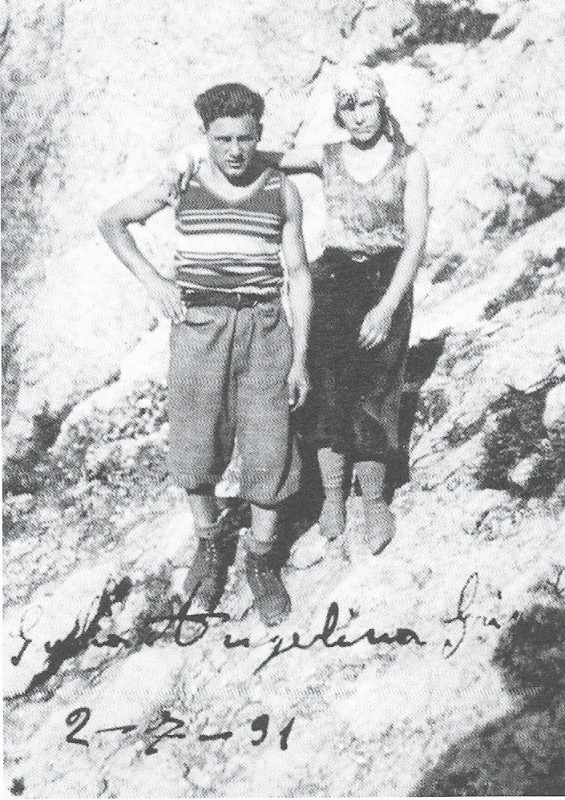

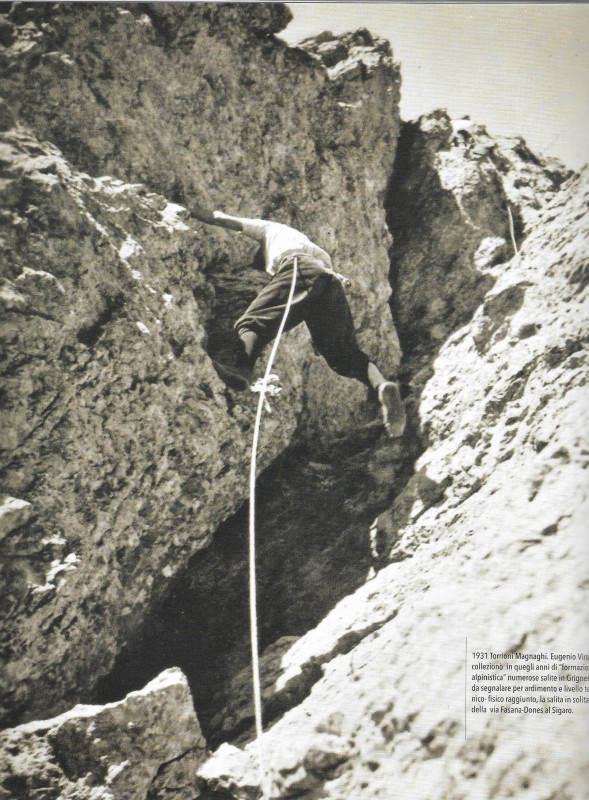

Altri nomi milanesi sono quelli di Severino Veronelli e Bruno Cattaneo, legati in una tragica cordata. Fanno parte del Gruppo amici della montagna fondato a Milano nel 1923. Nel 1931 due tentano di salire in invernale la via aperta da Fasana al Pizzo della Pieve: il 29 dicembre, stremati, sono quasi in vetta, quando precipitano per una distrazione o una valanga: «Probabilmente uno dei due ha già perso la vita, mentre l’altro non è nelle condizioni di reagire, ma riesce a lanciare disperate grida di richiesta d’aiuto.» Viene mobilitata quella che oggi chiameremmo un’imponente macchina dei soccorsi: alpinisti esperti tra cui i lecchesi Giovanni Gandin, Renzo Galbiati e Pierino Vitali, due forti guide valdostane, ma anche semplici contadini. I corpi di Veronelli e Cattaneo vengono recuperati il 4 gennaio 1932: «L’incidente e la complessità del soccorso alimenteranno per anni i racconti dei valsassinesi e nasceranno molte versioni contrastanti sulla dinamica dei fatti» Nel gennaio 1935 c’è chi ci riprova: sono Eugenio Vinante e Bruno Cacciamognaga, naturalmente milanesi. Anche per loro sembra mettersi male e scatta l’allarme ma «i due avevano raggiunto la vetta «e solo a discesa quasi ormai completata avevano incontrato le squadre di soccorso. Moltissini sono stati i testimoni diretti di come siano realmente andate le cose eppure di questa scalata si perde ogni traccia» così che i testi di alpinismo più diffusi fanno risalire solo al 1950 la prima invernale di quella via, dalla quale peraltro Vinante ridiscende con piede congelato che lo costringerà ad abbandonare l’alpinismo.

Nel gennaio 1935 c’è chi ci riprova: sono Eugenio Vinante e Bruno Cacciamognaga, naturalmente milanesi. Anche per loro sembra mettersi male e scatta l’allarme ma «i due avevano raggiunto la vetta «e solo a discesa quasi ormai completata avevano incontrato le squadre di soccorso. Moltissini sono stati i testimoni diretti di come siano realmente andate le cose eppure di questa scalata si perde ogni traccia» così che i testi di alpinismo più diffusi fanno risalire solo al 1950 la prima invernale di quella via, dalla quale peraltro Vinante ridiscende con piede congelato che lo costringerà ad abbandonare l’alpinismo.

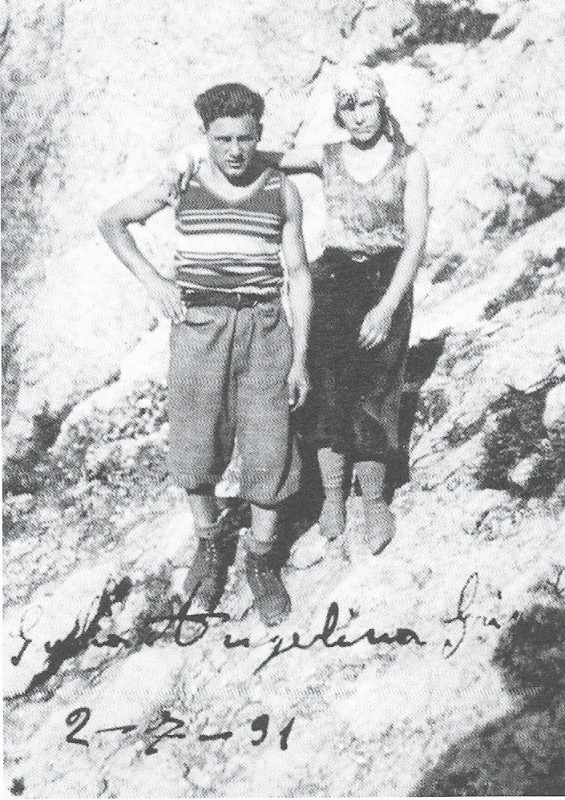

Un altro ritratto è quello di Pietro Pensa (1906-1996) che noialtri lecchesi ricordiamo soprattutto per la sua attività politica tra Esino e la Valsassina e i libri pubblicati, ma che ebbe una gioventù di discreto alpinista passata proprio tra le guglie sopra Esino, paese dal quale proveniva la sua famiglia, per quanto egli fosse nato a Milano. Poi, nel 1933 sulle nostre montagne arrivano Emilio Comici e Mary Varale che imprimono una svolta agli alpinisti lecchesi che li seguono rapiti: «Riccardo Cassin, Mario Dell’oro “Boga” e gli altri “nostri” giovani riconoscono l’autorità del maestro, ma scalpitano perché cominciano a prendere coscienza del loro valore». Che, proprio nel 1933, Cassin dimostra aprendo una via sulla parete Sud del Sasso Cavallo, con Augusto Corti secondo di cordata: «E’ una salita che fa compiere un balzo in avanti all’arrampicata lecchese e non solo»

Poi, nel 1933 sulle nostre montagne arrivano Emilio Comici e Mary Varale che imprimono una svolta agli alpinisti lecchesi che li seguono rapiti: «Riccardo Cassin, Mario Dell’oro “Boga” e gli altri “nostri” giovani riconoscono l’autorità del maestro, ma scalpitano perché cominciano a prendere coscienza del loro valore». Che, proprio nel 1933, Cassin dimostra aprendo una via sulla parete Sud del Sasso Cavallo, con Augusto Corti secondo di cordata: «E’ una salita che fa compiere un balzo in avanti all’arrampicata lecchese e non solo»

E’ in questo periodo che nasce l’alpinismo lecchese che poi conquisterà il mondo, ma questa è una storia raccontata da altri.

I nostri autori, invece compiono un balzo di decenni arrivando alla fine del Novecento e parlando delle nuove frontiere e quindi di nuovi pionieri. Sono due le figure sulle quali si concentra l’attenzione. Una è quella di don Agostino Butturini, lecchese a tutti gli effetti nonostante le origini bresciane: cittadino benemerito, arrivato al Collegio Volta nel 1964, proprio in quegli anni Sessanta aveva cominciato anche ad arrampicare. E «capisce che l’arrampicata ha enormi potenzialità educative». Unendo i due ruoli – educatore e scalatore – fonda così il gruppo Condor e dal 1975 si cominciano scoprire nuovi luoghi e modi di vivere la montagna: si va al Sasso di Introbio, allo Zucco Angelone, alla Rocca di Baiedo. Ed è un movimento che si allarga.

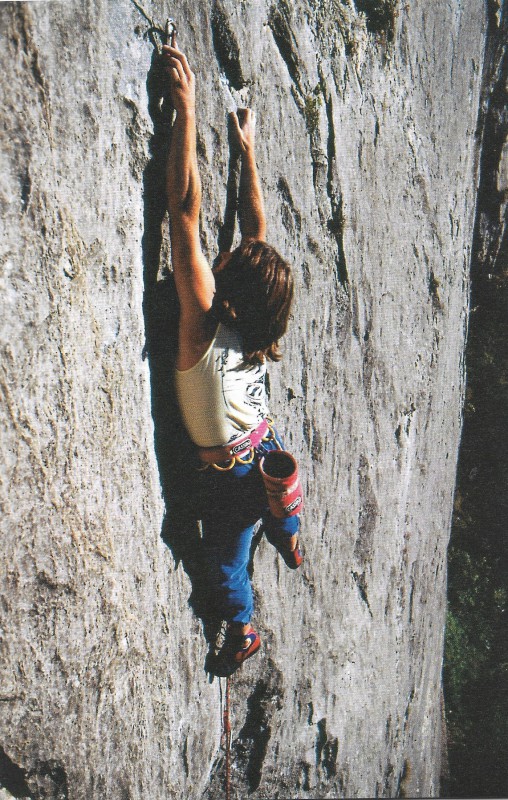

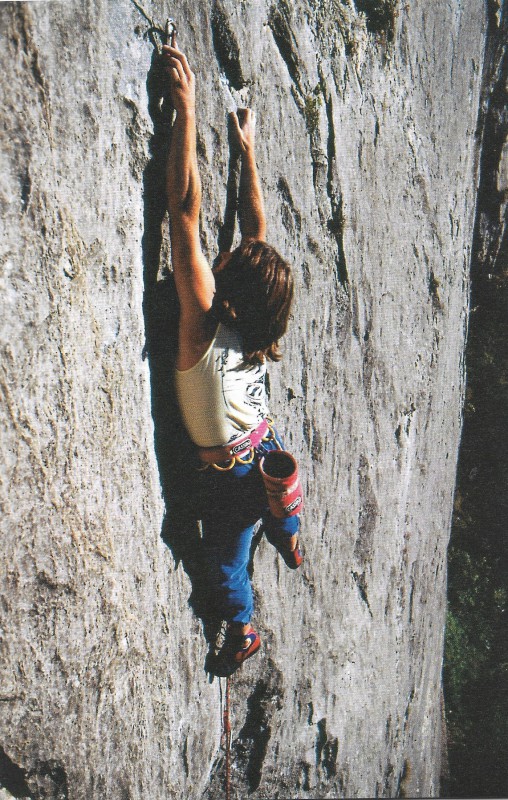

Una è quella di don Agostino Butturini, lecchese a tutti gli effetti nonostante le origini bresciane: cittadino benemerito, arrivato al Collegio Volta nel 1964, proprio in quegli anni Sessanta aveva cominciato anche ad arrampicare. E «capisce che l’arrampicata ha enormi potenzialità educative». Unendo i due ruoli – educatore e scalatore – fonda così il gruppo Condor e dal 1975 si cominciano scoprire nuovi luoghi e modi di vivere la montagna: si va al Sasso di Introbio, allo Zucco Angelone, alla Rocca di Baiedo. Ed è un movimento che si allarga. L’altra figura è quella di Marco Ballerini: viaggiando si guarda attorno e si accorge che nel Lecchese si sta rimanendo indietro. (…) Torna in Italia deciso a cercare di alzare il suo livello di arrampicata. Incurante delle critiche o, meglio, abbastanza forte da saperle affrontare, sceglie il Sasso di Introbio per sperimentare qualcosa di nuovo. Si cala dall’alto, buca la roccia martellando con un perforatore manuale e piazza i primi spit da 8 millimetri del territorio lecchesi e realizzando “Oltre il tramonto”, una variante al primo tiro di una via di don Agostino. Sono i primi metri di arrampicata sportiva del territorio.» Anno 1980. Inizia un’altra epoca.

L’altra figura è quella di Marco Ballerini: viaggiando si guarda attorno e si accorge che nel Lecchese si sta rimanendo indietro. (…) Torna in Italia deciso a cercare di alzare il suo livello di arrampicata. Incurante delle critiche o, meglio, abbastanza forte da saperle affrontare, sceglie il Sasso di Introbio per sperimentare qualcosa di nuovo. Si cala dall’alto, buca la roccia martellando con un perforatore manuale e piazza i primi spit da 8 millimetri del territorio lecchesi e realizzando “Oltre il tramonto”, una variante al primo tiro di una via di don Agostino. Sono i primi metri di arrampicata sportiva del territorio.» Anno 1980. Inizia un’altra epoca.

Dunque, le montagne dei milanesi. E infatti, milanesi furono i primi gruppi a dare l’assalto ai nostri monti. Per diletto, per sport. Anche se poi, per “andar su”, i milanesi dovevano cercare guide locali che conoscessero i sentieri. Percorsi per cavarci da vivere: «I valligiani conducevano una vita molto dura – leggiamo ancora nelle prime pagine di “Alpinismo pioneristico” - c’era poco tempo a disposizione per un’esplorazione delle montagne che non fosse finalizzata alla pastorizia, alla caccia, alla raccolta delle erbe di montagna o, in particolare in Valsassina, al lavoro delle miniere e al taglio della legna necessaria a produrre carbone per la lavorazione del ferro. Se poi qualche pastore, cercando nuovi pascoli, inseguendo le capre o la sua curiosità sia salito sulle cime, giusto per vedere come si vedeva da lassù, non potremo mai saperlo».

Del resto, nella sua “Controstoria dell’alpinismo (Laterza-Cai, 2024), lo storico Andrea Zannini ha spiegato come molti “primi salitori” di molte montagne furono montanari rimasti ignoti. Finché arrivo il diporto, cioè lo svago, lo sport (in lingua spagnolo, sport è deporte). E iniziò un’altra storia.

“Alpinismo pioneristico” non è una Storia dell’alpinismo nel vero senso della parola, ma più che altro una serie di suggestioni con le quali offrire un quadro complessivo dello sviluppo alpinistico sui nostri monti. Trascurando significativamente la componente lecchese, incrociata quasi incidentalmente, se non nell’ultimo capitolo dedicato alle “nuove frontiere”, alle trasformazioni degli anni di fine Novecento che hanno visto altri pionieri e questa volta lecchesi.

Le origini, dunque. Ad avvicinare i milanesi alle montagne è anche lo sviluppo delle ferrovie e così a cavallo tra Ottocento e Novecento, a Milano «le associazioni alpinistiche ed escursionistiche sembrano nascere come funghi». Nel 1873 viene fondata la sezione del Cai che annovera «il fior fiore dei professori del neonato Politecnico insieme a molti dirigenti di imprese pubbliche e private e a nobili appartenenti alle più note casate milanesi». Ma anche i meno abbienti si mobilitano: «nel 1884 è la volta della “Gamba Bona” creata da una trentina di operai ed impiegati» che sette anni dopo si fonderanno nella gloriosa Sem, la Società degli escursionisti milanesi. E poi tutte le altre. Ed è appunto in quel periodo che spuntano anche le prime guide nelle Grigne: «A Mandello i più famosi sono i “Marchett” con Carlo Rompani (1839-1910) capostipite. Sempre a Mandello operano anche i fratelli Giovanni Battista e Luigi Poletti, i “Pulett”. Sull’altro versante della Grignetta, a Ballabio, la guida più conosciuta è senza dubbio Angelo Locatelli (“Angiulin”), padrone del campo negli ultimi anni dell’800 e nei primi anni del ‘900. A chiedere i loro servigi sono milanesi del calibro di Luigi Brioschi, Carlo Magnaghi, Pippo Vigoni, Luigi Bietti, Paolo Caimi, Giorgio Sinigaglia, Antonio Cederna».

Prima ci si rivolgeva «a prestanti giovanotti che per motivi di caccia o pascolo conoscevano la montagna». Come il mandellese Primo Ballati, nel 1874 assoldato dall’imprenditore Giovanni Gavazzi perché, in compagnia anche dalla guida valdostana Julien Grange, lo portasse in vetta al Grignone. Già “conquistato” addirittura nel 1837 dal botanico napoletano Vincenzo Cesati accompagnato dal sindaco di Esino Carlo Nasazzi.

Perché in montagna ci si andava anche per scopi naturalistici, come testimonia la biografia del nostro Antonio Stoppani (il quale, detto per inciso, se nel 1874 fu solo per pochi giorni e in forma del tutto onorifica il primo presidente del Cai lecchese, nel 1873 era già stato eletto primo presidente proprio del Cai Milano). E difatti «si può concordare con Pietro Pensa nell’affermare che tra i primi turisti frequentatori della Valsassina bisogna sicuramente includere i geologi e naturalisti richiamati sulle pendici della Grigna Settentrionale dagli scritti di Stoppani»

Verso la fine del secolo i sentieri «si vanno popolando di escursionisti ed arrampicatori» e cominciano a nascere anche i primi rifugi. Ne abbiamo già parlato QUI.

Il primo fu la Capanna di Moncodeno, realizzata dal Cai milanese nel 1881 in località Bregai Bass, «seconda capanna italiana e tra le prime ad essere costruite in Europa, purtroppo distrutta da una valanga pochi anni dopo la sua apertura».

Un capitolo ci porta da tutt’altra parte e cioè in Val Biandino e sul Pizzo dei Tre Signori, raccontandoci due figure quasi mitiche, quelle dei “Folat”, soprannome passato di padre in figlio: Giuseppe e Giovanni Rigamonti, rifugisti e guide alpine.

Altri nomi milanesi sono quelli di Severino Veronelli e Bruno Cattaneo, legati in una tragica cordata. Fanno parte del Gruppo amici della montagna fondato a Milano nel 1923. Nel 1931 due tentano di salire in invernale la via aperta da Fasana al Pizzo della Pieve: il 29 dicembre, stremati, sono quasi in vetta, quando precipitano per una distrazione o una valanga: «Probabilmente uno dei due ha già perso la vita, mentre l’altro non è nelle condizioni di reagire, ma riesce a lanciare disperate grida di richiesta d’aiuto.» Viene mobilitata quella che oggi chiameremmo un’imponente macchina dei soccorsi: alpinisti esperti tra cui i lecchesi Giovanni Gandin, Renzo Galbiati e Pierino Vitali, due forti guide valdostane, ma anche semplici contadini. I corpi di Veronelli e Cattaneo vengono recuperati il 4 gennaio 1932: «L’incidente e la complessità del soccorso alimenteranno per anni i racconti dei valsassinesi e nasceranno molte versioni contrastanti sulla dinamica dei fatti»

Un altro ritratto è quello di Pietro Pensa (1906-1996) che noialtri lecchesi ricordiamo soprattutto per la sua attività politica tra Esino e la Valsassina e i libri pubblicati, ma che ebbe una gioventù di discreto alpinista passata proprio tra le guglie sopra Esino, paese dal quale proveniva la sua famiglia, per quanto egli fosse nato a Milano.

E’ in questo periodo che nasce l’alpinismo lecchese che poi conquisterà il mondo, ma questa è una storia raccontata da altri.

I nostri autori, invece compiono un balzo di decenni arrivando alla fine del Novecento e parlando delle nuove frontiere e quindi di nuovi pionieri. Sono due le figure sulle quali si concentra l’attenzione.

Dario Cercek