SCAFFALE LECCHESE/272: di Lecco “manzoniana” non ce n’è soltanto una

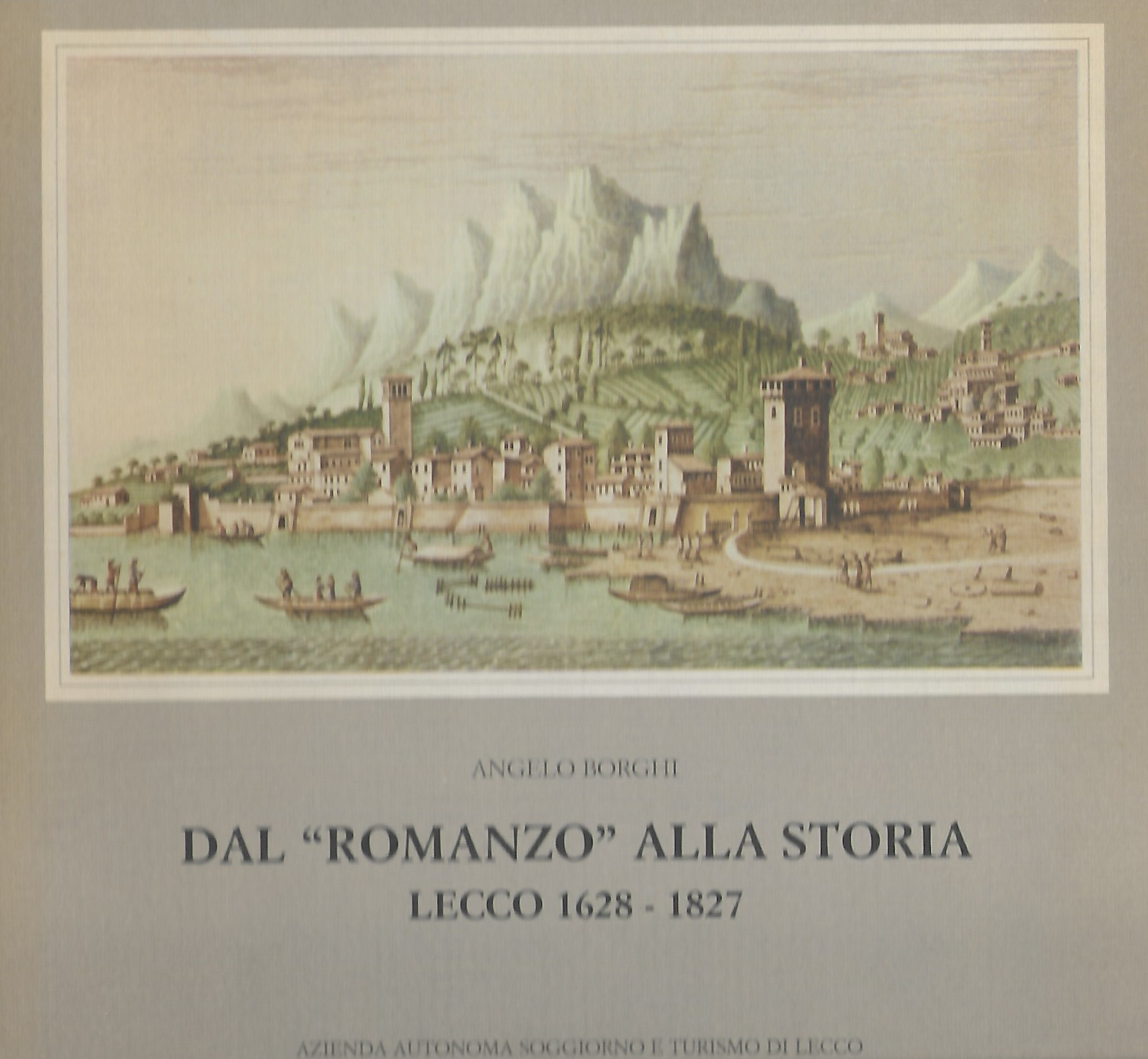

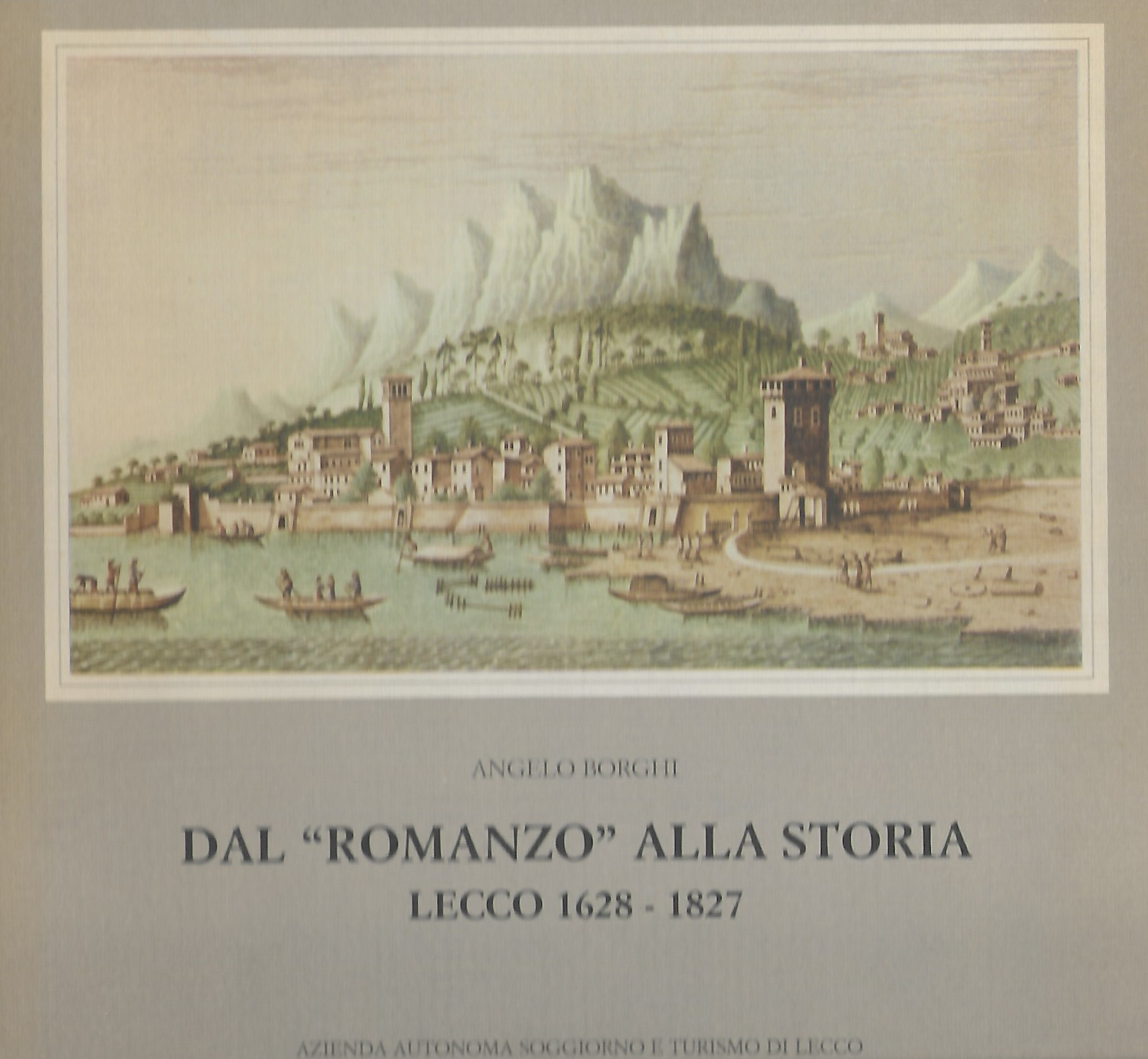

«Il motto proverbiale che nessuno è profeta nella sua patria vale però particolarmente a Lecco (…) Il pur ingegnoso padre lecchese per lungo tempo ha strozzato i suoi figli “con un’accia di seta” o un giro di vergella; e, insomma ha sentito piuttosto con l’orgoglio ottuso e il sentimento informe il suo amore al paesaggio, al luogo manzoniano. Si spiega così ad esempio che al lecchese del 1923 bastò pubblicare un bel numero unico in occasione del cinquantenario della morte del Manzoni, piuttosto che ascoltare un altro geniale figlio, don Giuseppe Polvara, e salvare dalla distruzione il convento di Padre Cristoforo». Sono le amare considerazioni che lo storico lecchese Angelo Borghi pone nelle prime pagine di un libro uscito nel 1980 su iniziativa dell’Azienda di soggiorno e turismo: “Dal romanzo alla Storia. Lecco 1628-1827”.

Sono le amare considerazioni che lo storico lecchese Angelo Borghi pone nelle prime pagine di un libro uscito nel 1980 su iniziativa dell’Azienda di soggiorno e turismo: “Dal romanzo alla Storia. Lecco 1628-1827”.

Le date sono quelle note: si ricorderà che il 7 novembre 1628 è il giorno in cui don Abbondio incontra i “bravi” e quindi prendono l’avvio le vicende raccontate nei “Promessi sposi”, mentre il 1827 è l’anno in cui si completa la pubblicazione della prima edizione del romanzo di Alessandro Manzoni.

Scopo del libro di Borghi è dunque quello di confrontare la descrizione manzoniana di Lecco con i documenti storici, mettendo in luce talune incongruenze. Se, la ricostruzione del contesto storico da parte del Manzoni è infatti particolarmente accurata, quella del microcosmo lecchese si rifà più che altro al proprio vissuto, a memorie personali. Che sono, però, ottocentesche e in certi aspetti in contraddizione con il Seicento. E’ ciò che Borghi fa risaltare. Con una raccomandazione, però: che si considerino non solo le edizioni del 1827 e del 1840, ma anche il cosiddetto “Fermo e Lucia”. Che – ci dice Borghi – non era una bozza, ma una raccolta di scritti diversi accumulatisi nel corso del tempo e che il Manzoni andava raccogliendo appunto con l’intento di farne un romanzo. Che sarebbe diventato un passaggio fondamentale nella storia della letteratura e della lingua italiana e avrebbe reso celebre la nostra città: «Il Manzoni molto contribuì alla fama e alla prosperità di Lecco. La mania di metà Ottocento, per la quale entrava nei sogni del ricco europeo possedere una villa sul Lario, benché riservasse il centro lago a tali realizzazioni, non mancava di interessarsi di Lecco, perché almeno si potesse dire d’aver letto “I Promessi sposi” sul luogo stesso dov’eran nati». E cominciò la caccia ai “luoghi”, reali o presunti. Secondo Cesare Cantù, il primo a darsi da fare fu l’architetto Giuseppe Bovara, amico d’infanzia del Manzoni, che «si ingegnò di far pubblicare una carta topografica con l’indicazione di tutti i luoghi.»

«Il Manzoni- ci dice Borghi - intende ben scindere quanto riguarda il momento presente nel quale scrive e quanto invece appartiene al passato; anche se il richiamo alla guarnigione, un tempo spagnola ed ora austriaca, e più oltre le stradette che “correvano e corrono tuttavia” per le colline, segnano un filo conduttore che lega indissolubilmente una volta di più i due tempi della storia, quella avvenuta e quella rivissuta, in un solo fatto umano. (…) Vogliamo sottolineare che nella prima stesura il Manzoni doveva aver più vivo il ricordo della situazione lecchese anteriore al 1818, dopo il qual anno egli non ebbe più occasione di venirvi: e intanto molte cose stavano cambiando, sì da giustificare l’inciso che onora Lecco di futura città».

In realtà «la costiera, a chi veniva da Milano, appariva già allora come una sola grande città, per la curiosa disposizione degli abitati. Lecco, infatti, fino dai più antichi tempi, ebbe una forte unità amministrativa, dovuta evidentemente alla configurazione della conca ben individuata dagli elementi naturali. (…) Il Manzoni aveva sotto gli occhi un paese in trasformazione e la nascita della borghesia mercantile ed industriale, che condurrà a una certa vivezza culturale e politica la città cresciuta troppo in fretta»

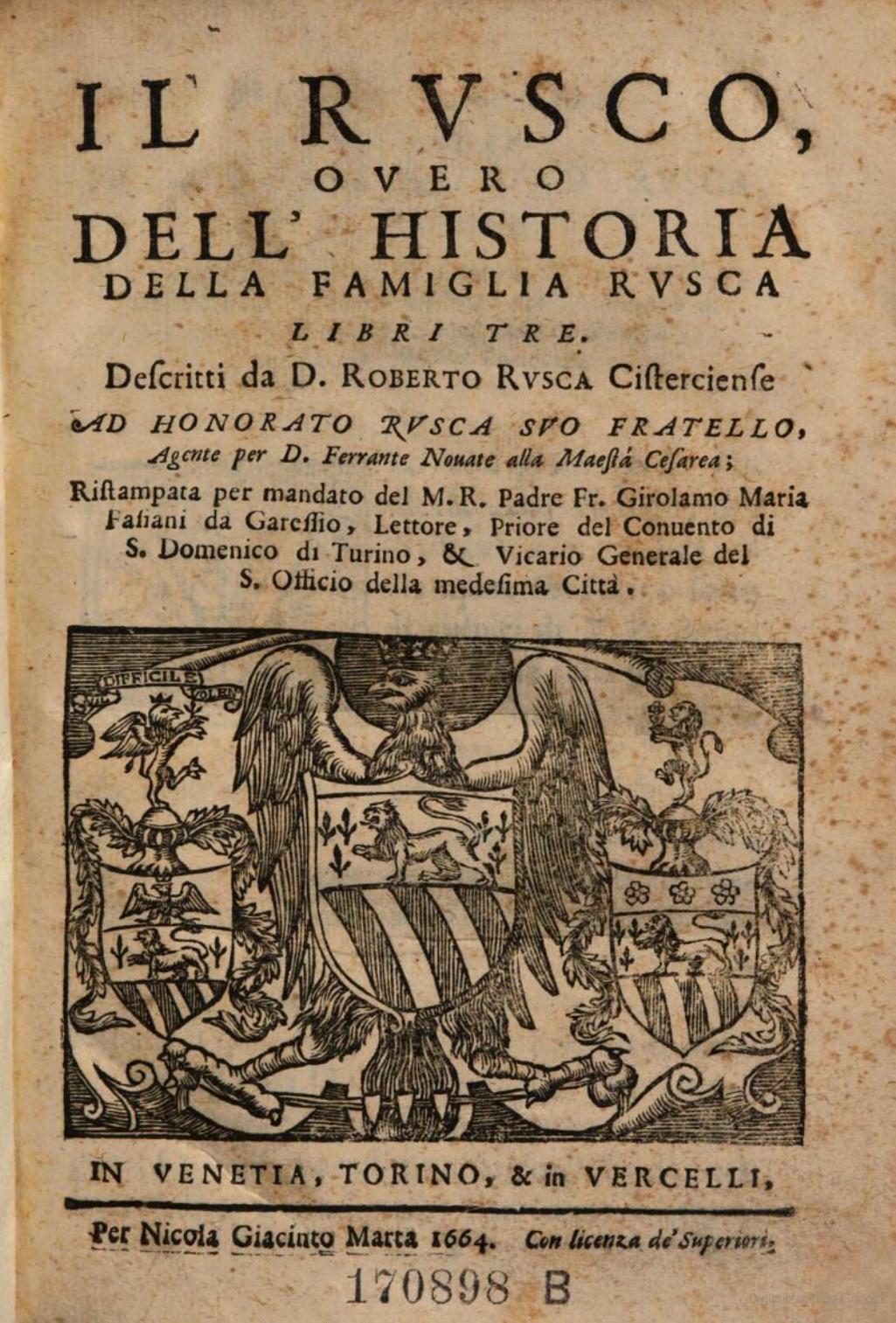

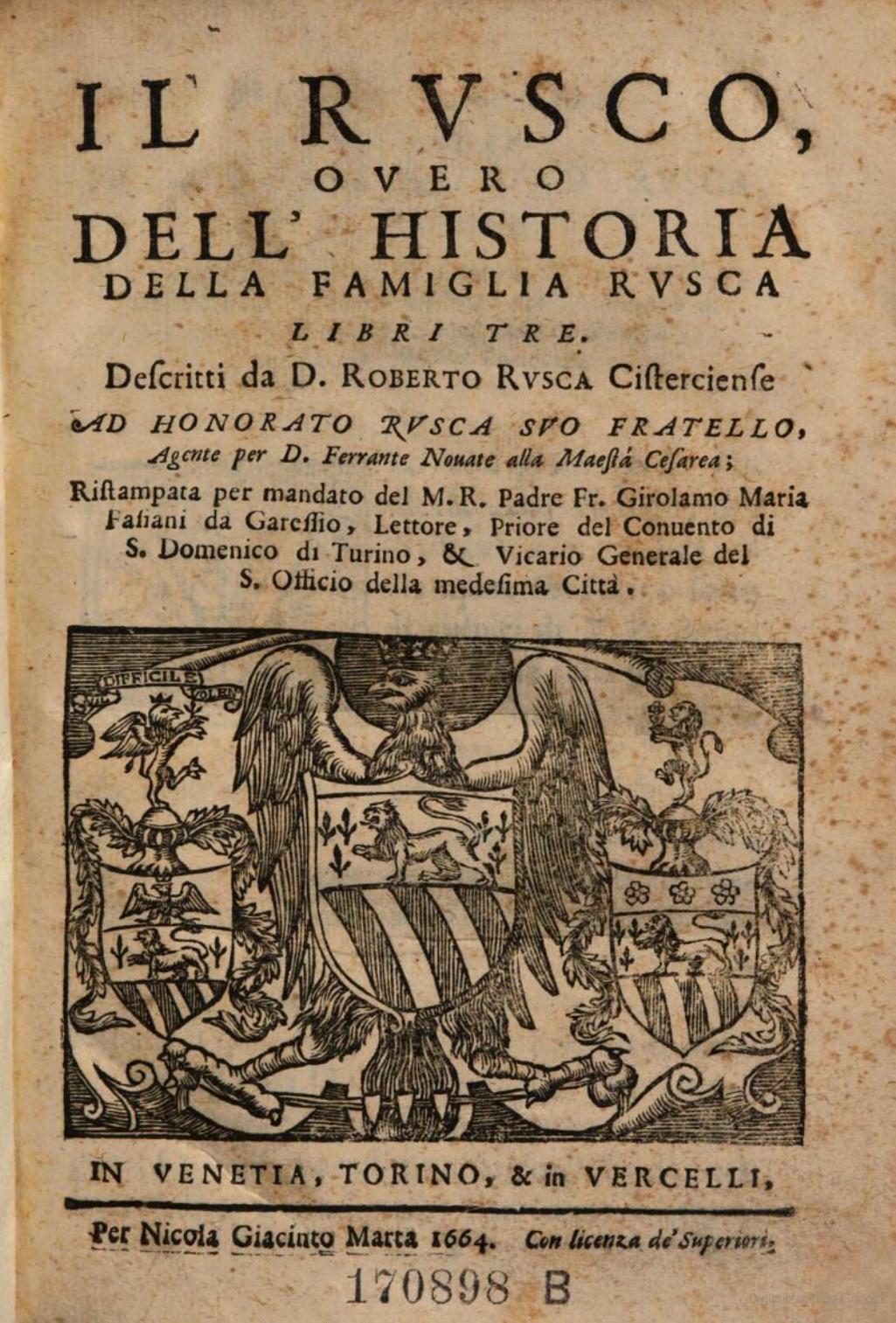

La vicenda, come detto si svolge a partire dal 1628 e allora torna utile la descrizione offertaci nel 1629 da Roberto Rusca, pubblicando la storia della propria famiglia: una «presentazione idilliaca del territorio lecchese; il Seicento stava scoprendo il valore della natura e della trasformazione operata dall’uomo: “E’ fertile et delitioso il territorio et specialmente per spatio di un miglio per ogni verso: tanto ameno che un pittore più bello né lieto li potrebbe formare, oltre a esser fruttifero»

E se il Manzoni, nella seconda redazione, inserisce il famoso inciso sulla guarnigione di spagnoli “che insegnavan la modestia alle fanciulle” (…) potrebbe essere considerato un’allusione al dominio politico degli Austriaci oppure dal punto di vista storico principalmente essere attribuito alle compagnie spagnole di passaggio.»

La presenza dei soldati spagnoli, non sarebbe infatti stata così opprimente. I guai arrivavano appunto dalle «soldataglie di passaggio, che si ponevano nelle case migliori di Acquate, Laorca, Pescarenico. (…) Non risulta infatti per ora che la guarnigione spagnola commettesse particolari danni alla popolazione. Il governatore don Juan Hurtado de Mendoza, già vecchio, andava in giro a far la questua per l’erigendo convento dei Cappuccini: e ci voleva lui, perché anche allora i lecchesi avevan fama di certa taccagneria».

E’ comunque «molto difficile tracciare un quadro generale sui rapporti tra locali e soldati. Tanto più che la situazione di Lecco è eccezionale, perché lentamente il borgo si spagnolizza, per i numerosissimi matrimoni tra soldati e ragazze lecchesi: nei primi decenni del secolo circa un quinto dei battesimi della parrocchia del borgo riguarda gli spagnoli. Si introducono pian piano cognomi che nel Settecento predomineranno su tutti gli altri: Castro, Mendoza, Martinez, Verga, Crespi, Valegnes, Anghilera, Fantisco, Baldes, Garzia, Gillo, Perez, Salazar….»

In quanto al borgo, era «essenzialmente commerciale e il luogo dei servizi civili, dei negozi di macelleria, calzoleroia e altro artigianato; lungo la Fiumicella vi erano tre mulini. Cinque osterie, specie nella piazza del mercato, uno scrivano. Nei momenti migliori vi erano anche quattro medici, fisici e chirurghi, a volte provenienti da fuori ed ospitati per il loro nome presso la nobiltà locale. Ciò accadeva anche per i maestri: era infatti successo che i Lecchesi avessero chiesto al famoso Parlaschino di tenere scuola in Lecco, senza esito però; ma il “maestro de scola” c’era. Coadiuvato da altri due o tre insegnanti di secondo piano.»

E’ soprattutto a proposito dell’industria che Borghi sottolinea come il Manzoni avesse sotto gli occhi la situazione del proprio tempo e non quella di due secoli prima. Renzo e Lucia sono operai della seta, che però si diffonde soprattutto nel Settecento. Precedentemente, nel settore tessile, si lavoravano il lino e la lana, «ma l’industria di gran lunga più importante era la metallurgica, le cui notizie, legate allo sfruttamento delle cave di ferro e argenti della Valtorta e della Valsassina si trovano fin dal 1223.» Il ferro veniva fuso in Valsassina e lavorato a Lecco, in particolare nella vallata del Gerenzone. Altrove, l’economia era agricola: ««La coltivazione più diffusa era la vite. Erano adatti i terrazzi morenici del San Martino e i bellissimi colli del Mont’Albano».

Il ferro veniva fuso in Valsassina e lavorato a Lecco, in particolare nella vallata del Gerenzone. Altrove, l’economia era agricola: ««La coltivazione più diffusa era la vite. Erano adatti i terrazzi morenici del San Martino e i bellissimi colli del Mont’Albano».

E forse la stessa raggiera di Lucia nel Seicento non c’era ancora: «Guggioni e spontoni venivano usati alla fine del Cinquecento nei diademi delle dame, ma l’uso un po’ più comune si ha solo con la seconda metà del Seicento».

Il libro di Borghi ci offre dunque una ricostruzione del Seicento lecchese e ci descrive il borgo com’era, le sue fortezze, le prigioni, le chiese, il ponte e i villaggi che gli facevano corona, peraltro constatando come nel 1980 molto materiale d’archivio fosse ancora da consultare da parte degli storici locali. Naturalmente ci racconta anche gli episodi storici, come la peste che si accanì tra il novembre 1629 e l’ottobre 1630, quando cinquecento anime della “collegiata” e cioè del borgo scomparvero.

Ci offre, raccogliendo le tracce indicate da Giuseppe Bindoni, autore nel 1895 di una delle guide ai luoghi manzoniani, una possibile identità del dottor Azzeccagarbugli «che col nome di Duplica o di Pettola avrebbe dovuto con sicura loquela sciogliere un inno ai “fiaschi di vino più prelibato». Seguendo le indicazioni, peraltro non proprio precise, del Bindoni, Borghi arriva in contrada San Nicolao «dove stavano i Bonanome che solitamente coltivavano in famiglia il loro “solicitator di cause”; e doveva essere uno che stava a Lecco da molto tempo per essere così conosciuto. Comunque nel 1627 si trovava il causidico Gerolamo Bossi “paccere sindacatore di Lecco”. Ma il dottor Pèttola è una figura lecchese, forse un Manzoni stesso.

In quanto a don Abbondio, dopo qualche riflessione e qualche dubbio, preferisce affidarsi allo Stoppani e al suo “I primi anni di Manzoni: «Ci dice si trattava di un curato, che lui stesso e molto più il Manzoni avevano conosciuto: non che fosse un vero don Abbondio, ma certi suoi modi di fare lo facevano assomigliare a un tipo opportunista; basti una sua frase che sentenziava: “Quando i superiori domandano, bisogna saper rispondere a seconda del come la pensano loro». Sarebbe stato Cristoforo Fabris, nelle “Memorie manzoniane” pubblicate nel 1901 a trarre «dall’anonimato questo parroco e lo chiama il “povero” don Alessandro Bolis di Germanedo.».

Per inciso, Cristoforo Fabris (1834-1902), oltre ad aver frequentato il Manzoni negli ultimi anni della sua vita, collaborò alla rivista “Il Rosmini”, quella fondata proprio dal nostro Stoppani. Immaginiamo che qualcosa ne dovesse dunque sapere…

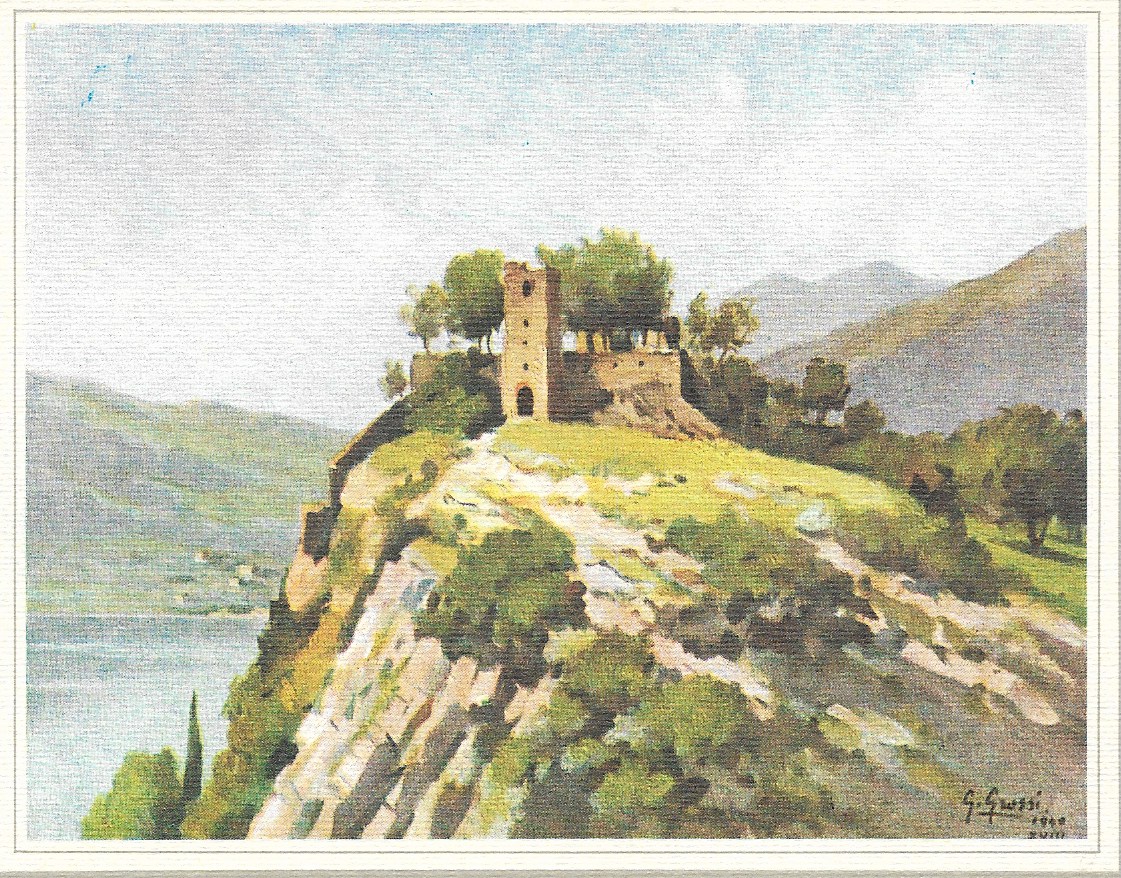

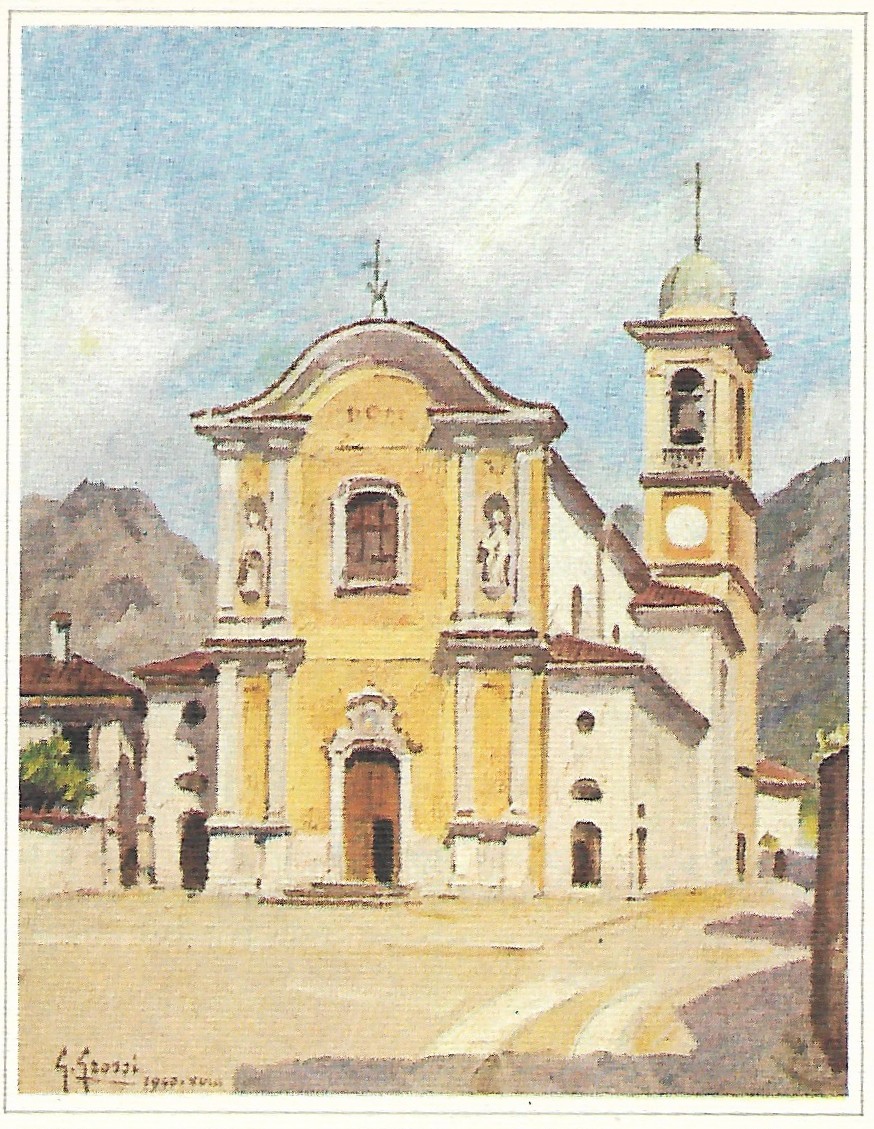

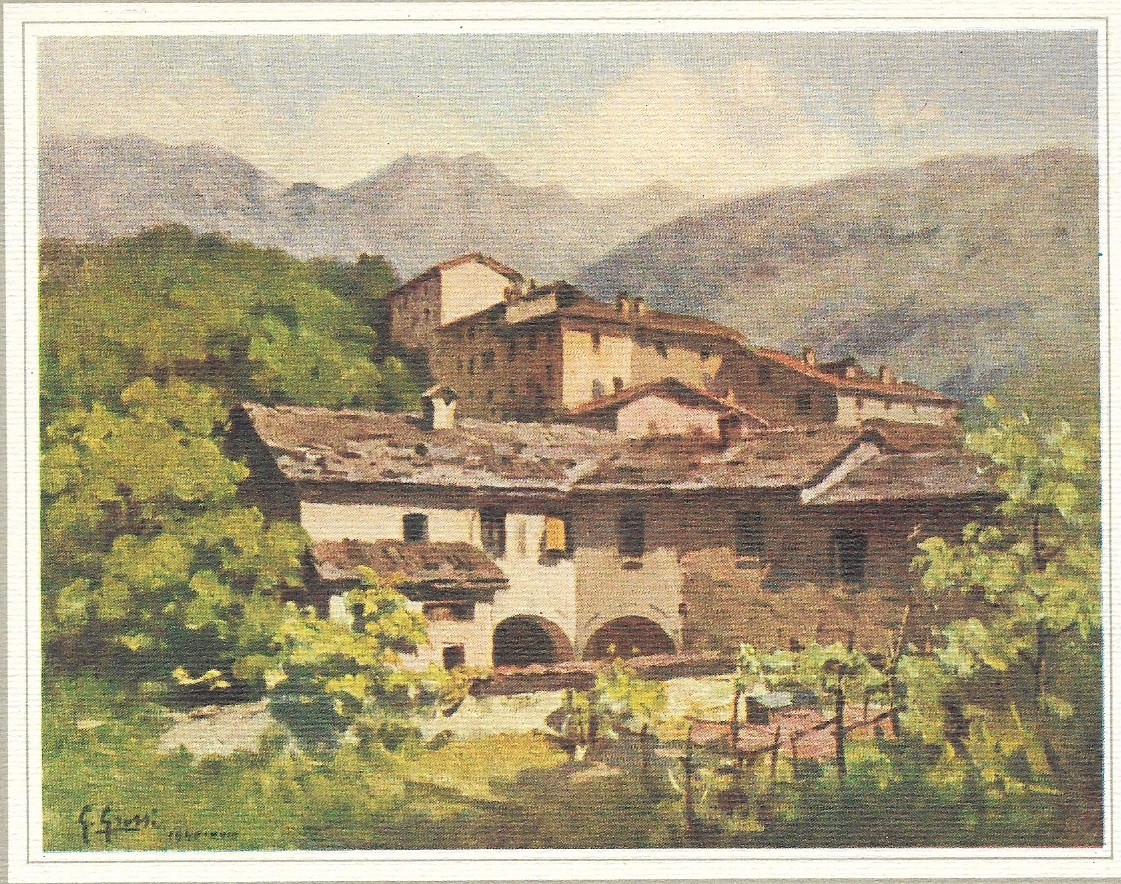

Il testo di Borghi è corredato da dieci tavole fuori testo con dipinti di Giannino Grossi, pittore milanese che abbiamo già avuto modo di conoscere.

Le date sono quelle note: si ricorderà che il 7 novembre 1628 è il giorno in cui don Abbondio incontra i “bravi” e quindi prendono l’avvio le vicende raccontate nei “Promessi sposi”, mentre il 1827 è l’anno in cui si completa la pubblicazione della prima edizione del romanzo di Alessandro Manzoni.

Scopo del libro di Borghi è dunque quello di confrontare la descrizione manzoniana di Lecco con i documenti storici, mettendo in luce talune incongruenze. Se, la ricostruzione del contesto storico da parte del Manzoni è infatti particolarmente accurata, quella del microcosmo lecchese si rifà più che altro al proprio vissuto, a memorie personali. Che sono, però, ottocentesche e in certi aspetti in contraddizione con il Seicento. E’ ciò che Borghi fa risaltare. Con una raccomandazione, però: che si considerino non solo le edizioni del 1827 e del 1840, ma anche il cosiddetto “Fermo e Lucia”. Che – ci dice Borghi – non era una bozza, ma una raccolta di scritti diversi accumulatisi nel corso del tempo e che il Manzoni andava raccogliendo appunto con l’intento di farne un romanzo. Che sarebbe diventato un passaggio fondamentale nella storia della letteratura e della lingua italiana e avrebbe reso celebre la nostra città: «Il Manzoni molto contribuì alla fama e alla prosperità di Lecco. La mania di metà Ottocento, per la quale entrava nei sogni del ricco europeo possedere una villa sul Lario, benché riservasse il centro lago a tali realizzazioni, non mancava di interessarsi di Lecco, perché almeno si potesse dire d’aver letto “I Promessi sposi” sul luogo stesso dov’eran nati». E cominciò la caccia ai “luoghi”, reali o presunti. Secondo Cesare Cantù, il primo a darsi da fare fu l’architetto Giuseppe Bovara, amico d’infanzia del Manzoni, che «si ingegnò di far pubblicare una carta topografica con l’indicazione di tutti i luoghi.»

Villa Manzoni al Caleotto

«Il Manzoni- ci dice Borghi - intende ben scindere quanto riguarda il momento presente nel quale scrive e quanto invece appartiene al passato; anche se il richiamo alla guarnigione, un tempo spagnola ed ora austriaca, e più oltre le stradette che “correvano e corrono tuttavia” per le colline, segnano un filo conduttore che lega indissolubilmente una volta di più i due tempi della storia, quella avvenuta e quella rivissuta, in un solo fatto umano. (…) Vogliamo sottolineare che nella prima stesura il Manzoni doveva aver più vivo il ricordo della situazione lecchese anteriore al 1818, dopo il qual anno egli non ebbe più occasione di venirvi: e intanto molte cose stavano cambiando, sì da giustificare l’inciso che onora Lecco di futura città».

In realtà «la costiera, a chi veniva da Milano, appariva già allora come una sola grande città, per la curiosa disposizione degli abitati. Lecco, infatti, fino dai più antichi tempi, ebbe una forte unità amministrativa, dovuta evidentemente alla configurazione della conca ben individuata dagli elementi naturali. (…) Il Manzoni aveva sotto gli occhi un paese in trasformazione e la nascita della borghesia mercantile ed industriale, che condurrà a una certa vivezza culturale e politica la città cresciuta troppo in fretta»

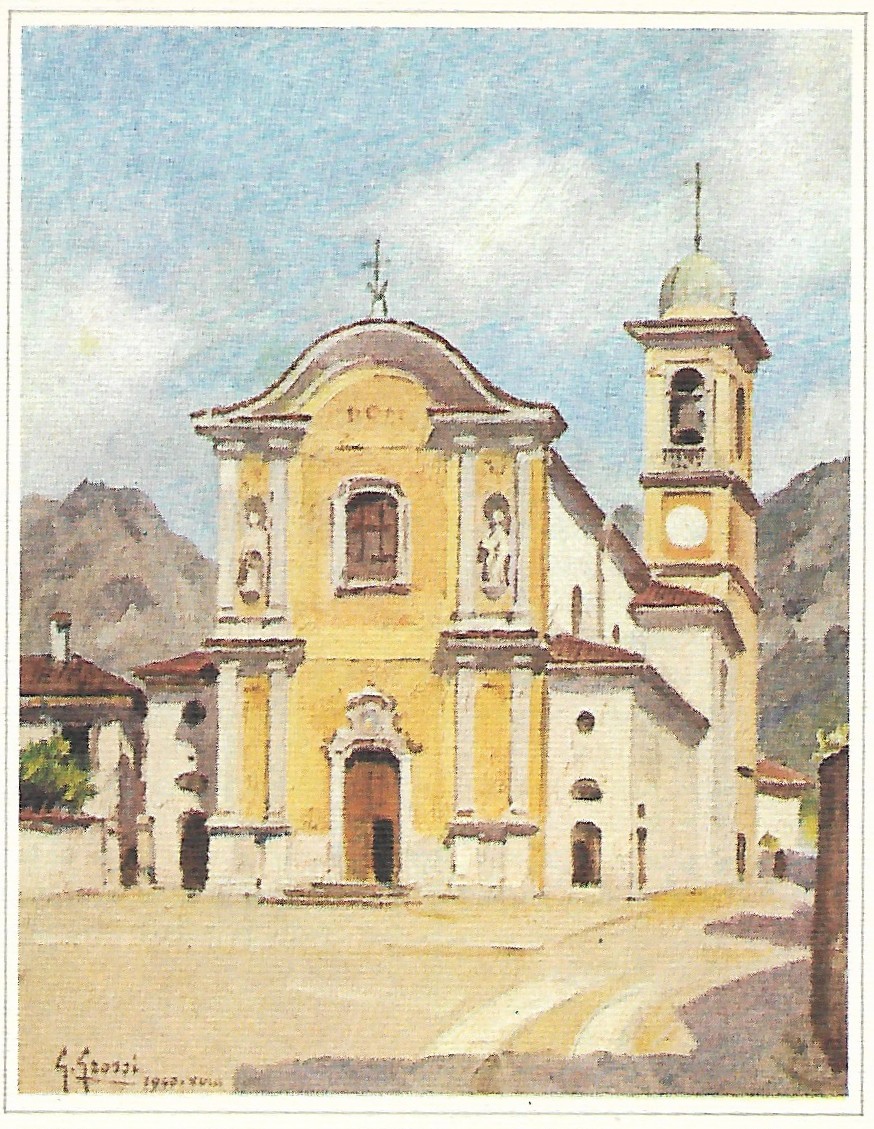

La chiesa di Olate

La vicenda, come detto si svolge a partire dal 1628 e allora torna utile la descrizione offertaci nel 1629 da Roberto Rusca, pubblicando la storia della propria famiglia: una «presentazione idilliaca del territorio lecchese; il Seicento stava scoprendo il valore della natura e della trasformazione operata dall’uomo: “E’ fertile et delitioso il territorio et specialmente per spatio di un miglio per ogni verso: tanto ameno che un pittore più bello né lieto li potrebbe formare, oltre a esser fruttifero»

E se il Manzoni, nella seconda redazione, inserisce il famoso inciso sulla guarnigione di spagnoli “che insegnavan la modestia alle fanciulle” (…) potrebbe essere considerato un’allusione al dominio politico degli Austriaci oppure dal punto di vista storico principalmente essere attribuito alle compagnie spagnole di passaggio.»

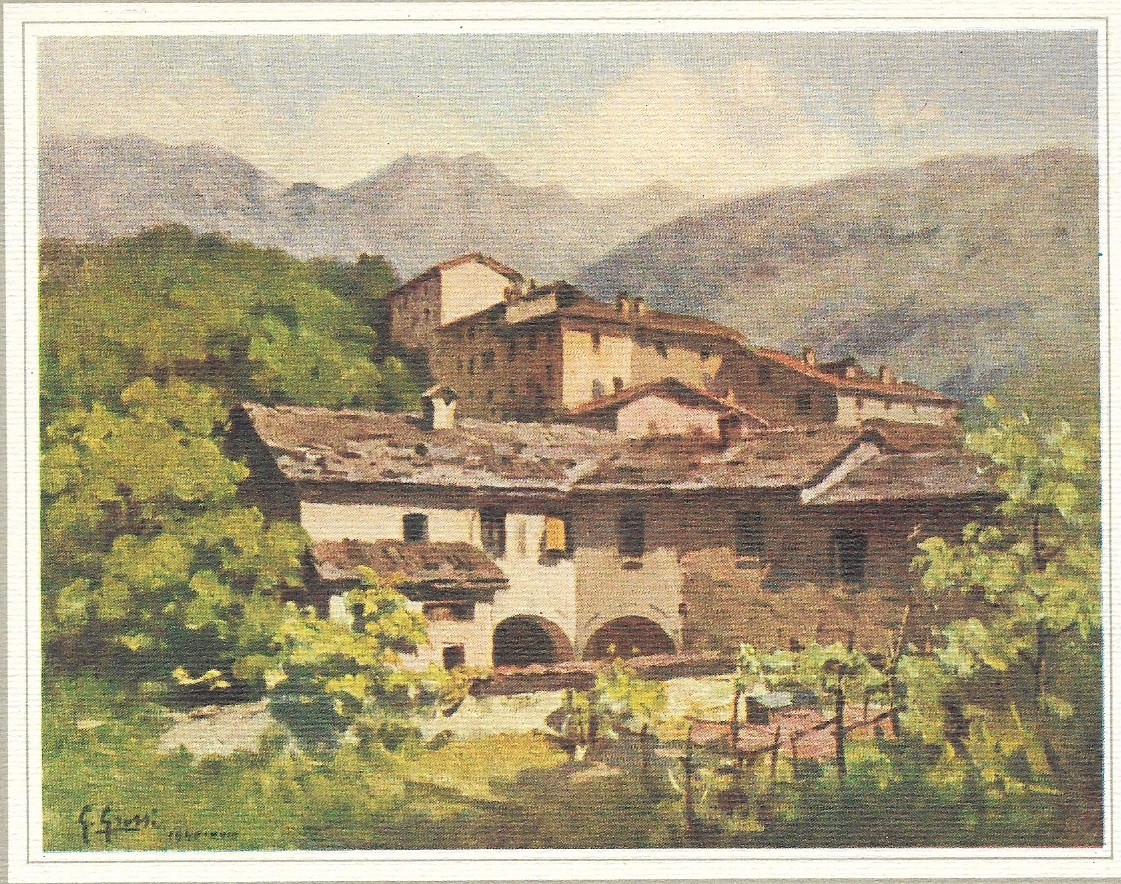

Convento di Pescarenico

La presenza dei soldati spagnoli, non sarebbe infatti stata così opprimente. I guai arrivavano appunto dalle «soldataglie di passaggio, che si ponevano nelle case migliori di Acquate, Laorca, Pescarenico. (…) Non risulta infatti per ora che la guarnigione spagnola commettesse particolari danni alla popolazione. Il governatore don Juan Hurtado de Mendoza, già vecchio, andava in giro a far la questua per l’erigendo convento dei Cappuccini: e ci voleva lui, perché anche allora i lecchesi avevan fama di certa taccagneria».

E’ comunque «molto difficile tracciare un quadro generale sui rapporti tra locali e soldati. Tanto più che la situazione di Lecco è eccezionale, perché lentamente il borgo si spagnolizza, per i numerosissimi matrimoni tra soldati e ragazze lecchesi: nei primi decenni del secolo circa un quinto dei battesimi della parrocchia del borgo riguarda gli spagnoli. Si introducono pian piano cognomi che nel Settecento predomineranno su tutti gli altri: Castro, Mendoza, Martinez, Verga, Crespi, Valegnes, Anghilera, Fantisco, Baldes, Garzia, Gillo, Perez, Salazar….»

Quella che si ritiene essere la casa di Lucia

In quanto al borgo, era «essenzialmente commerciale e il luogo dei servizi civili, dei negozi di macelleria, calzoleroia e altro artigianato; lungo la Fiumicella vi erano tre mulini. Cinque osterie, specie nella piazza del mercato, uno scrivano. Nei momenti migliori vi erano anche quattro medici, fisici e chirurghi, a volte provenienti da fuori ed ospitati per il loro nome presso la nobiltà locale. Ciò accadeva anche per i maestri: era infatti successo che i Lecchesi avessero chiesto al famoso Parlaschino di tenere scuola in Lecco, senza esito però; ma il “maestro de scola” c’era. Coadiuvato da altri due o tre insegnanti di secondo piano.»

E’ soprattutto a proposito dell’industria che Borghi sottolinea come il Manzoni avesse sotto gli occhi la situazione del proprio tempo e non quella di due secoli prima. Renzo e Lucia sono operai della seta, che però si diffonde soprattutto nel Settecento. Precedentemente, nel settore tessile, si lavoravano il lino e la lana, «ma l’industria di gran lunga più importante era la metallurgica, le cui notizie, legate allo sfruttamento delle cave di ferro e argenti della Valtorta e della Valsassina si trovano fin dal 1223.»

E forse la stessa raggiera di Lucia nel Seicento non c’era ancora: «Guggioni e spontoni venivano usati alla fine del Cinquecento nei diademi delle dame, ma l’uso un po’ più comune si ha solo con la seconda metà del Seicento».

Il libro di Borghi ci offre dunque una ricostruzione del Seicento lecchese e ci descrive il borgo com’era, le sue fortezze, le prigioni, le chiese, il ponte e i villaggi che gli facevano corona, peraltro constatando come nel 1980 molto materiale d’archivio fosse ancora da consultare da parte degli storici locali. Naturalmente ci racconta anche gli episodi storici, come la peste che si accanì tra il novembre 1629 e l’ottobre 1630, quando cinquecento anime della “collegiata” e cioè del borgo scomparvero.

La presunta taverna della Malanotte

Ci offre, raccogliendo le tracce indicate da Giuseppe Bindoni, autore nel 1895 di una delle guide ai luoghi manzoniani, una possibile identità del dottor Azzeccagarbugli «che col nome di Duplica o di Pettola avrebbe dovuto con sicura loquela sciogliere un inno ai “fiaschi di vino più prelibato». Seguendo le indicazioni, peraltro non proprio precise, del Bindoni, Borghi arriva in contrada San Nicolao «dove stavano i Bonanome che solitamente coltivavano in famiglia il loro “solicitator di cause”; e doveva essere uno che stava a Lecco da molto tempo per essere così conosciuto. Comunque nel 1627 si trovava il causidico Gerolamo Bossi “paccere sindacatore di Lecco”. Ma il dottor Pèttola è una figura lecchese, forse un Manzoni stesso.

In quanto a don Abbondio, dopo qualche riflessione e qualche dubbio, preferisce affidarsi allo Stoppani e al suo “I primi anni di Manzoni: «Ci dice si trattava di un curato, che lui stesso e molto più il Manzoni avevano conosciuto: non che fosse un vero don Abbondio, ma certi suoi modi di fare lo facevano assomigliare a un tipo opportunista; basti una sua frase che sentenziava: “Quando i superiori domandano, bisogna saper rispondere a seconda del come la pensano loro». Sarebbe stato Cristoforo Fabris, nelle “Memorie manzoniane” pubblicate nel 1901 a trarre «dall’anonimato questo parroco e lo chiama il “povero” don Alessandro Bolis di Germanedo.».

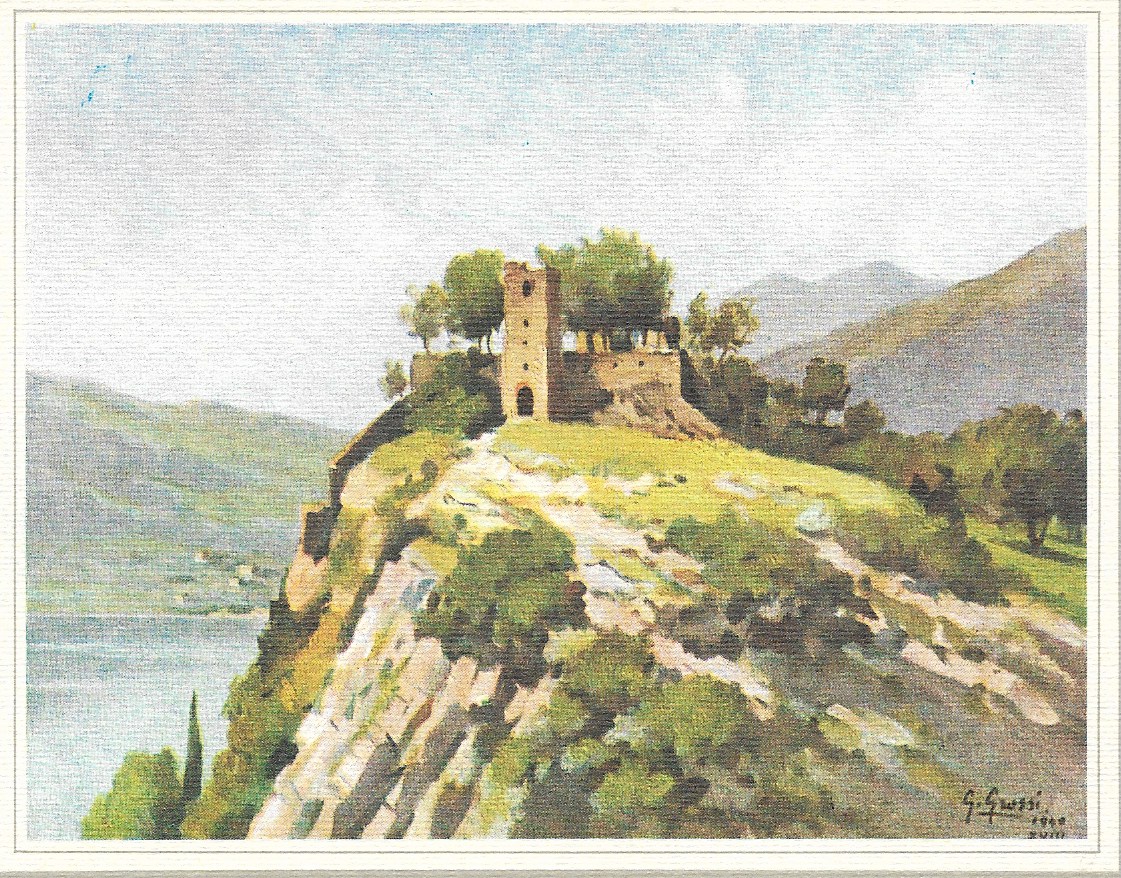

Castello dell'Innominato

Per inciso, Cristoforo Fabris (1834-1902), oltre ad aver frequentato il Manzoni negli ultimi anni della sua vita, collaborò alla rivista “Il Rosmini”, quella fondata proprio dal nostro Stoppani. Immaginiamo che qualcosa ne dovesse dunque sapere…

Il testo di Borghi è corredato da dieci tavole fuori testo con dipinti di Giannino Grossi, pittore milanese che abbiamo già avuto modo di conoscere.

D.C.