SCAFFALE LECCHESE/273: Giancarlo Consonni e le poesie in dialetto per ritrovare l’infanzia

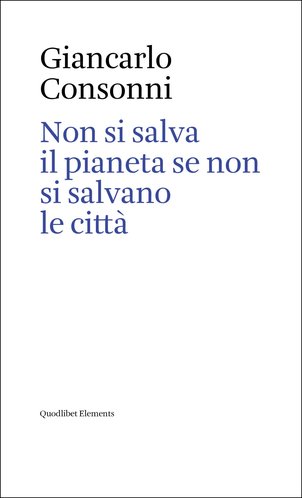

Cresciuto tra stalle, campi e un’osteria, quella di famiglia, ha assistito alla scomparsa del mondo contadino e all’imbruttimento del paesaggio brianzolo. Sarà forse anche per questo che poi avrebbe insegnato urbanistica al Politecnico di Milano: quasi un voler invertire la rotta, spiegare che sarebbero stati ancora possibili luoghi e scenari migliori. Di urbanistica, tra l’altro, ha anche scritto: l’ultimo libro è uscito lo scorso anno da Quodlibet; “Non si salva il pianeta se non si salvano le città” ed è un grido di allarme sulla “svendita” delle città agli interessi immobiliari: «I paesaggi metropolitani tendono da tempo all’omologazione all’insegna di un tratto dominante: affastellamenti di edifici che competono in altezza, solitudini che si affiancano a solitudini, disgregazione del tessuto fisico e relazionale e l’insorgere di nuove compartimentazioni sociali, palesi o camuffate. (…) La caduta delle relazioni comunitarie e l’egemonia del capitale speculativo trovano nel paesaggio contemporaneo una rappresentazione puntuale.»

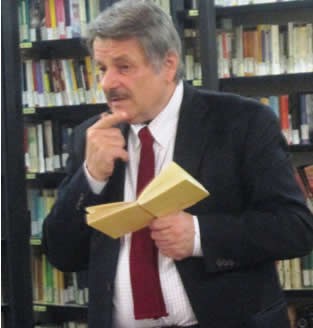

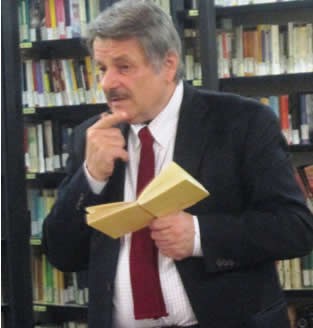

Urbanista, dunque. Però, in quarta ginnasio, in un tema d’Italiano affermò: «Da grande voglio fare il poeta». Asserzione diventata, quasi mezzo secolo dopo, il titolo di un libro pubblicato dall’editrice “La vita felice” (Milano, 2013). E in effetti, noialtri lecchesi lo pensiamo soprattutto come poeta, autore di molte raccolte e ormai consacrato quale esponente di spicco della lirica italiana contemporanea.

Giancarlo Consonni, nato nel 1943, ormai milanese da lunga data, affonda le sue radici a Verderio dove è cresciuto. Era, appunto, un mondo “paesano”, umile, era la “campagna”. Il padre era stato camionista per poi tornare a dedicarsi alla terra, la madre gestiva l’osteria che a quei tempi era ancora una vera osteria, vale a dire un luogo quasi dannato, mica roba da “slow food” e ricercatezze varie. Eppure, il piccolo e poi giovane Giancarlo ha potuto studiare, con esiti lusinghieri. Addirittura, nelle elementari, gli fecero saltare una classe tanto era avanti rispetto agli altri. Sennonché, al ginnasio, vollero «che rientrassi nei ranghi: che mi riallineassi a quelli della mia età». Fu appunto quella volta lì: «La bocciatura mi bruciava, i nuovi compagni di scuola esaltavano la mia condizione girandomi alla larga. Per cominciare a conoscerci, il professore d’Italiano (…) diede subito il fatidico tema: Cosa pensi di fare da grande? “Da grande voglio fare il poeta”, questo l’incipit del mio “svolgimento”. La conclusione era grosso modo questa: “Siccome non verrò creduto, ecco qui una poesia”. Il professore mi fece leggere il tema davanti a tutti, poesia compresa. I nuovi compagni smisero di girarmi alla larga. Non è vero che la poesia non serve». Una poesia. Ma ce n’erano naturalmente altre. E’ quella, l’età in cui in tanti scrivono poesie. Come Consonni, appunto. Poi si cresce, la vita impone più pragmatismo. meno lirismi e un po’ disillude, così che la gran parte lascia la penna. Se ne dimentica. Proprio come Consonni. Che per dieci e passa anni non scrisse più un verso. Finché, ormai adulto e già milanese, il poeta che gli si era addormentato dentro si risvegliò. E curiosamente, quasi fosse una maniera di riannodare la vita adulta con quella dell’adolescenza, scelse di scrivere in dialetto. Non il milanese “codificato” (se così si può dire), bensì quello parlato nella sua giovinezza verderiese. Che è sì milanese, ma con tante varianti, come del resto per tutto il dialetto “rurale”, come lo definisce lui. Bastavano una collina o le nevi invernali perché da un paese all’altro le parlate si differenziassero.

Una poesia. Ma ce n’erano naturalmente altre. E’ quella, l’età in cui in tanti scrivono poesie. Come Consonni, appunto. Poi si cresce, la vita impone più pragmatismo. meno lirismi e un po’ disillude, così che la gran parte lascia la penna. Se ne dimentica. Proprio come Consonni. Che per dieci e passa anni non scrisse più un verso. Finché, ormai adulto e già milanese, il poeta che gli si era addormentato dentro si risvegliò. E curiosamente, quasi fosse una maniera di riannodare la vita adulta con quella dell’adolescenza, scelse di scrivere in dialetto. Non il milanese “codificato” (se così si può dire), bensì quello parlato nella sua giovinezza verderiese. Che è sì milanese, ma con tante varianti, come del resto per tutto il dialetto “rurale”, come lo definisce lui. Bastavano una collina o le nevi invernali perché da un paese all’altro le parlate si differenziassero.

Del resto – osserva Consonni - «lo straniero cominciava appena fuori dal tuo piccolo centro abitato. Lo riconoscevi dalla parlata: quelli di Aicurzio, per dire ombrello, dicevano umbrèla, invece di umbréla, quelli di Bernareggio parlavano con accento nasale e così via.»

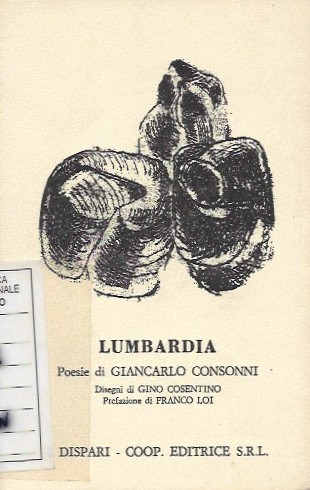

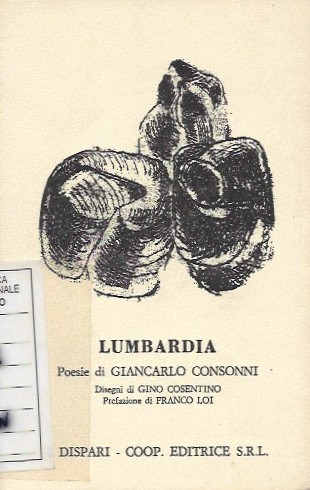

Infatti, dopo la prima raccolta di poesie, pubblicata nel 1983 dalla cooperativa di poeti “I dispari” con prefazione di Franco Loi (nonostante le origini liguri, punto di riferimento della poesia dialettale milanese del secondo Novecento e oltre) e intitolata “Lumbardia”, nel 1987 esce per la piccola ma prestigiosa casa editrice “All’insegna del pesce d’oro” di Vanni Scheiwiller la raccolta “Viridarium” (anche in quest’occasione con un commento di Loi). Viridarium è parola latina per indicare il giardino della casa patrizia, ma soprattutto è tra le ipotesi avanzate per l’origine del toponimo Verderio. Che, nonostante gli anni trascorsi, rimaneva per Consonni il centro di un mondo. Rappresentato dalla sua lingua. Già nella prefazione a “Lumbardia”, Loi scriveva: «La questione recente, italiana, della lingua e dei dialetti, è una riproposta di allontanamenti e distanze dalla lingua madre. La vera questione sottesa è quella della oralità della scrittura, di una poesia che erompe dalla voce umana e giunge alle orecchie umane, e di una poesia che si media attraverso segni grafici e giunge al pensiero prima che all’orecchio umano. I grandi dialetti italiani non sono altro che le sopravvivenze delle grandi oralità» e «il poeta soltanto lo strumento. (…) E nella grande oralità c’è il coro, il popolo. (…) Ci vuole grande coraggio, e disperazione profonda, e alta coscienza, oggi, per scrivere in milanese, ci vuole lealtà al popolo.»

Viridarium è parola latina per indicare il giardino della casa patrizia, ma soprattutto è tra le ipotesi avanzate per l’origine del toponimo Verderio. Che, nonostante gli anni trascorsi, rimaneva per Consonni il centro di un mondo. Rappresentato dalla sua lingua. Già nella prefazione a “Lumbardia”, Loi scriveva: «La questione recente, italiana, della lingua e dei dialetti, è una riproposta di allontanamenti e distanze dalla lingua madre. La vera questione sottesa è quella della oralità della scrittura, di una poesia che erompe dalla voce umana e giunge alle orecchie umane, e di una poesia che si media attraverso segni grafici e giunge al pensiero prima che all’orecchio umano. I grandi dialetti italiani non sono altro che le sopravvivenze delle grandi oralità» e «il poeta soltanto lo strumento. (…) E nella grande oralità c’è il coro, il popolo. (…) Ci vuole grande coraggio, e disperazione profonda, e alta coscienza, oggi, per scrivere in milanese, ci vuole lealtà al popolo.»

Ricorda Consonni: «Dopo una mezza dozzina d’anni che non parlavo correntemente il dialetto, ho scritto nel milanese rurale di Verderio, dove ho abitato fino al 1967. La prima poesia nasceva da un duplice ricordo: una filastrocca (Àrcula bel’àrcula) che veniva rivolta ai maggiolini e un guaito di dolore: la “voce” appena percettibile, che i bambini del mio paese, e io con loro, con incredibile crudeltà cavavamo alle piccole lucertole. Una forza ignota, fatta d’incanto, e di dolore, cavava ora a una strana voce. Dove l’avevo imparata?» “Àrcula, bel’arcula” (maggiolino bel maggiolino), eccola: «Spaventà i gatt cui œcc/ buià ai còn/ rubà ‘l cròtt in di nîdt per fac la mòma/ i nòst aeruplanìtt/ éren i àrcul/ tacà ai curditt./ Gh’érem gnà ‘na pupòla/ de cavàcch i œcc/ cavavem i vus ai lüsertulìtt./ Per mai desmentegàj.» E cioè: Spaventare i gatti con gli occhi/ abbaiare ai cani/ rubare il più piccolo nei nidi per fargli da mamma/ i nostri aeroplani/ erano i maggiolini/ attaccati ai fili. / Non avevamo una bambola/ da cavarle gli occhi/ cavavamo le voci ai lucertolini. / Per mai dimenticarle.»

“Àrcula, bel’arcula” (maggiolino bel maggiolino), eccola: «Spaventà i gatt cui œcc/ buià ai còn/ rubà ‘l cròtt in di nîdt per fac la mòma/ i nòst aeruplanìtt/ éren i àrcul/ tacà ai curditt./ Gh’érem gnà ‘na pupòla/ de cavàcch i œcc/ cavavem i vus ai lüsertulìtt./ Per mai desmentegàj.» E cioè: Spaventare i gatti con gli occhi/ abbaiare ai cani/ rubare il più piccolo nei nidi per fargli da mamma/ i nostri aeroplani/ erano i maggiolini/ attaccati ai fili. / Non avevamo una bambola/ da cavarle gli occhi/ cavavamo le voci ai lucertolini. / Per mai dimenticarle.»

Verderio, dunque. Dice lo stesso Consonni: ««Verderio Inferiore, dove per Inferiore si intende “a meridione” rispetto a un Superiore che sta a settentrione, non che era sotto terra come pensava il mio amico Filippo. Verderio Inferiore, dicevo, è un paese situato a due chilometri dall’Adda. (…) Fino a quarant’anni fa contava poco più di1300 abitanti, ora quasi raddoppiati sotto la spinta dello “sprawl” insediativo. Per arrivarci da Milano, se non sei del posto e non hai metabolizzato man mano svincoli, rotonde, superstrade, bretelle e bretelline, ti viene un giramento di testa come sull’ottovolante e ti perdi». E se sull’altopiano milanese «la vista del Monte Rosa a Ovest e della Grigna e del Resegone a Est ti dicevano in che punto del mondo stavi» e «il Resegone in particolare ti seguiva ovunque: presenza maestosa e protettrice» a Verderio «lo ritrovi a fatica, ma subito lo perdi dietro a un condominio, a un capannone, a un ipermercato, a una lunga cortina di villette imbunkerate in alte siepi. (…) Verderio, “Viridarium”, ancora negli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento era un giardino in tutto e per tutto: un luogo concluso, pieno di anfratti e nascondigli, permeabili soprattutto ai bambini e ai ragazzi, considerati di casa dappertutto. (…) Nessun interno era chiuso a chiave e l’accedere alle grandi cucine o alle stalle che d’inverno fungevano da soggiorno comune a più famiglie, non comportava l’obbligo di annunciarsi. (…) Tutto questo ci dava la sensazione di essere padroni dello spazio e del tempo». Ed è il tempo in cui si forma quella cosmogonia che ci accompagnerà per sempre e che ha una lingua propria, la lingua delle origini. Perciò, il ritorno alla poesia del docente ormai milanese va a pescare in quella lingua. Con tutto, che la formazione linguistica di Consonni ha una sua significativa peculiarità: «Come milioni di italiani ho avuto a che fare con due lingue. Fin da subito ho parlato anche il pistoiese di mia madre. Sono dunque cresciuto nel contrasto fra la durezza del milanese rurale e la suadente musicalità di una delle versioni più delicate del toscano. Era come entrare e uscire da due mondi. (…) La doppia appartenenza mi ha reso avvertito delle differenze e della difficoltà di dire in una lingua ciò che nasceva nell’altra. (….) Da un lato il milanese rurale: la sua irruente immediatezza, il suo esporsi in stupori “ingenui”, il suo serrato corpo a corpo con le cose. (…) Dall’altro l’italiano/toscano: la sua cantabilità, la sua forza affabulante, la sua architettura composta, pacata e ferma, solida e diafana insieme. Il milanese rurale, più che mai lingua delle cose, rigettava come corpo estraneo ogni tentativo di sviluppare un ragionamento astratto. Dal canto suo, l’italiano dimostrava, anche per differenza, di possedere una minore agilità nell’arrivare alle cose ma anche una più continua tessitura sinfonica e una maggiore propensione narrativa.»

Ed è il tempo in cui si forma quella cosmogonia che ci accompagnerà per sempre e che ha una lingua propria, la lingua delle origini. Perciò, il ritorno alla poesia del docente ormai milanese va a pescare in quella lingua. Con tutto, che la formazione linguistica di Consonni ha una sua significativa peculiarità: «Come milioni di italiani ho avuto a che fare con due lingue. Fin da subito ho parlato anche il pistoiese di mia madre. Sono dunque cresciuto nel contrasto fra la durezza del milanese rurale e la suadente musicalità di una delle versioni più delicate del toscano. Era come entrare e uscire da due mondi. (…) La doppia appartenenza mi ha reso avvertito delle differenze e della difficoltà di dire in una lingua ciò che nasceva nell’altra. (….) Da un lato il milanese rurale: la sua irruente immediatezza, il suo esporsi in stupori “ingenui”, il suo serrato corpo a corpo con le cose. (…) Dall’altro l’italiano/toscano: la sua cantabilità, la sua forza affabulante, la sua architettura composta, pacata e ferma, solida e diafana insieme. Il milanese rurale, più che mai lingua delle cose, rigettava come corpo estraneo ogni tentativo di sviluppare un ragionamento astratto. Dal canto suo, l’italiano dimostrava, anche per differenza, di possedere una minore agilità nell’arrivare alle cose ma anche una più continua tessitura sinfonica e una maggiore propensione narrativa.» E ancora Loi sottolineava: «Due versi potrebbero essere posti ad epigrafe di tutta questa poesia, tanto evidenziamo il suo procedere più consueto: “Tött quél ch’em imparà/ l’è perché èmm viagiâ” dove il viaggiare è metafora interiore ed esterna, nello spazio e nel tempo, proprio come andare e tornare, attesa e memoria. D’altra parte, il fiume suggerisce analoghi significati» (…) Questi di Consonni sono luoghi di fiume, di prealpi, vicinìe di lago, ed erano villeggiature di nobili. Non si può sottovalutare che il padre di Consonni ha tentato diversi mestieri, ed è stato camionista e oste, oltre che coltivatore, e che la madre è una toscana delle colline pistoiesi, un’arguta e civile signora che sembra uscire da una stampa del Granducato. Non si tratta dunque di padanìa, ma, a mio parere, di civiltà di balze di terra e di borgo, di una poesia che ha nel fiume pedemontano il suo elemento più significante.»

E ancora Loi sottolineava: «Due versi potrebbero essere posti ad epigrafe di tutta questa poesia, tanto evidenziamo il suo procedere più consueto: “Tött quél ch’em imparà/ l’è perché èmm viagiâ” dove il viaggiare è metafora interiore ed esterna, nello spazio e nel tempo, proprio come andare e tornare, attesa e memoria. D’altra parte, il fiume suggerisce analoghi significati» (…) Questi di Consonni sono luoghi di fiume, di prealpi, vicinìe di lago, ed erano villeggiature di nobili. Non si può sottovalutare che il padre di Consonni ha tentato diversi mestieri, ed è stato camionista e oste, oltre che coltivatore, e che la madre è una toscana delle colline pistoiesi, un’arguta e civile signora che sembra uscire da una stampa del Granducato. Non si tratta dunque di padanìa, ma, a mio parere, di civiltà di balze di terra e di borgo, di una poesia che ha nel fiume pedemontano il suo elemento più significante.» Ed è allora che la lingua riporta in superficie i ricordi della «disintegrazione di un mondo»: «Nel volgere di pochi decenni quella rivoluzione silenziosa cambiò radicalmente anche la campagna fino a renderla irriconoscibile. Dalle “villule” (Gadda) del primo Novecento si sarebbe passati alla sbracata villettopoli di oggi.»

Ed è allora che la lingua riporta in superficie i ricordi della «disintegrazione di un mondo»: «Nel volgere di pochi decenni quella rivoluzione silenziosa cambiò radicalmente anche la campagna fino a renderla irriconoscibile. Dalle “villule” (Gadda) del primo Novecento si sarebbe passati alla sbracata villettopoli di oggi.»

Il benessere ha aperto «il vaso di Pandora delle forme» manifestando «tutta la bruttezza di cui era capace» ed è finita che «barattavamo la fatica con l’anima.»

Le stalle d’inverno, le corti d’estate, i bachi da seta, l’òmm salvàdegh, il lupo e le faine, i fuochi di San Giuseppe, i fantasmi, i miracoli, le nuotate in quell’Adda che fa da confine tra i bergamaschi di là e i milanesi di qua, chiamati “baggiani” dai primi come già ci aveva raccontato anche Alessandro Manzoni. Che era milanese. Com’è diventato milanese Consonni che con il suo dialetto “rurale” infine osa raccontare anche Milano.

Un avanti e indietro: «Lümin cavàl e caretìn/ cunussen la strada./ A dòrmi cui œcc de sciguétea/ e ‘n del sògn i pass/ in culp d’una sapa/ che la scava dal paés a Milòn/ de Milòn al paés.» E «per chi ‘l se pèrdit/ in di strad de la nòcc/ ogni tralìce l’è ‘na tór de Parîs/ ai fögh di gómm./ Oh Babilonia de paisòn sacramentâ/ la te salva la scighéra/ che la incóla i paròj ai ròbp!».

Un continuo andare e tornare: «Anca ‘l puéta stu vagabûndt/ al lṻstra i paròj vècc/ ma la berlüsa cume ‘l spècc/ dumò la vònga ‘ndel prufûndt». Tra Verderio: «In ciócch i sumèns/ vâs de pâs I girasû/ scàpen de mòn I umbréj/ fin che tött al tâs./ Vègnen ancà i nòst mòrt/ a rimirà i astri de l’òrt/ firmamèntu de la cà» e anche «Citu. Sculta ‘l carijòn/ di lódul d’aprìl/ e di viœll/ là in fûndt ghè ‘l Resegònn/ gròn rudón de la Lumbardia/ che ‘l mètt in motu ‘l baracón de la vita». Tra Verderio, dunque, e Milano: Vó per la cità di vif/ al trasparì di sîr/ e trasmìgren i œcc/ de sógn in sógn/ rundin stralünâ/ sö i föch smursâ»

Un andare e tornare– come sottolineava Franco Loi - ma anche un cercare e un trovare, un chiamare e un incontrare: «Vudarìa pèrdett/ per ritrùvatt col cör a tumburlón.» E naturalmente il senso della vita: «Carpenté del lèla/ se tègnem sö/ ‘me tònti dòmm/ e gnà ‘n surîs me résta/ al bóff che ‘l me trà là.» E ancora: «Per truà ‘l có del fìl/ ghe vöe n’averpatergloria/ per scancelà i pecâ murtaj/ ghe ‘n vören almèn trî. / Ma l’è assé un amen/ per cuntà i nòst dì.». Concludendo: «Adèss che só de l’üsignö/ adèss che só del rampeghìn/ e del silènsi invèrs la sira/ só quél che basta al dì»

E naturalmente il senso della vita: «Carpenté del lèla/ se tègnem sö/ ‘me tònti dòmm/ e gnà ‘n surîs me résta/ al bóff che ‘l me trà là.» E ancora: «Per truà ‘l có del fìl/ ghe vöe n’averpatergloria/ per scancelà i pecâ murtaj/ ghe ‘n vören almèn trî. / Ma l’è assé un amen/ per cuntà i nòst dì.». Concludendo: «Adèss che só de l’üsignö/ adèss che só del rampeghìn/ e del silènsi invèrs la sira/ só quél che basta al dì»

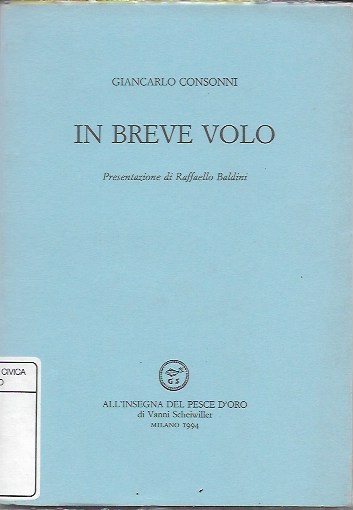

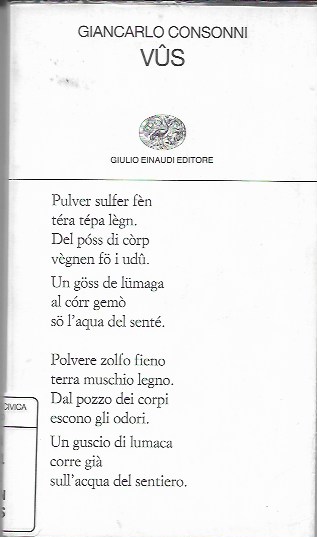

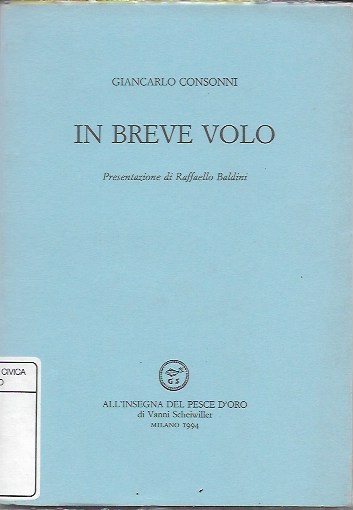

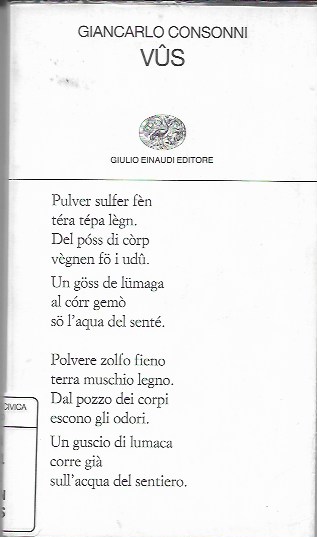

Ma quando nel 1997, la poesia dialettale di Consonni venne “consacrata” con la pubblicazione di “Vûs” nella preziosa collezione bianca dell’editore Einaudi, l’autore aveva già svoltato, aveva deciso che la ricerca dialettale fosse ormai conclusa, il “distacco” ormai elaborato, e fosse quindi il tempo di dedicarsi all’Italiano. Tre anni prima, nel 1994 – sempre “All’insegna del pesce d’oro” – era infatti uscita la raccolta “In breve volo”. Introduceva Raffaello Baldini: «E’ ancora Brianza, Verderio, Brianza di confine, estremo oriente della Brianza, strade strette, lunghe, un onesto grigiore in cui si aprono ogni tanto, da ampi portali, corti luminose e fienili superbi. (…) Ville e parchi, fabbriche basse, robinie, ortensie lussureggianti, e se piove (può essere un pomeriggio di una domenica qualunque), acqua fitta, auto in coda, ed ecco, sotto il ponte vertiginoso, l’Adda color del ferro, fonda, centrali liberty, acqua precipite» e «se la pioggia per un momento si acquieta, appare, nell’aria lavata, la “grande ruota” del Resegone. In questo paesaggio sono nate le poesie di Giancarlo Caonsonni, in questa lingua di pena rassegnata, di sorrisi sornioni, di rabbia composta, dove certe “a” si chiudono in “o” (le mani, i cani, diventano i mòn, i còn) certe “i” in “u” (il cortile diventa ul curtil) e le enne e le emme finali s’allungano sonore e come sospese. Un dialetto che è una stagione della vita, il parlato della memoria, la storia di un bambino ritto su una sedia per la poesia di Natale. (…) Ma fin dove può arrivare questa lingua? Se il viaggio è oltre Arona, neanche tanto più lontano, diciamo fino in Liguria (…) ecco in Liguria arriva quella lingua, o no? (…) In Brianza è “la nebbia che incolla le parole alle cose”. Ma qui, senza nebbia, ha la parola giusta, la Brianza, per questo mare che può essere, oltre che ricamo, lastra d’ardesia, cristallo molato, animale furibondo? Ha parola giuste, la Brianza, per le ginestre, per il vento, per gli ulivi tormentati, le agavi, i ramarri fermissimi, l’erba bruciata dei viottoli, i cipressi, il desiderio notturno dei gatti selvatici, le carrube, le barche bianche lontane? Così, in Liguria, nelle estati che passa sulle colline alle spalle di Laigueglia, a Giancarlo Consonni, è successo di parlare, cioè di scrivere, come gli ha insegnato la sua mamma. (…) Insomma, ha scritto nel vecchio italiano».

In questo paesaggio sono nate le poesie di Giancarlo Caonsonni, in questa lingua di pena rassegnata, di sorrisi sornioni, di rabbia composta, dove certe “a” si chiudono in “o” (le mani, i cani, diventano i mòn, i còn) certe “i” in “u” (il cortile diventa ul curtil) e le enne e le emme finali s’allungano sonore e come sospese. Un dialetto che è una stagione della vita, il parlato della memoria, la storia di un bambino ritto su una sedia per la poesia di Natale. (…) Ma fin dove può arrivare questa lingua? Se il viaggio è oltre Arona, neanche tanto più lontano, diciamo fino in Liguria (…) ecco in Liguria arriva quella lingua, o no? (…) In Brianza è “la nebbia che incolla le parole alle cose”. Ma qui, senza nebbia, ha la parola giusta, la Brianza, per questo mare che può essere, oltre che ricamo, lastra d’ardesia, cristallo molato, animale furibondo? Ha parola giuste, la Brianza, per le ginestre, per il vento, per gli ulivi tormentati, le agavi, i ramarri fermissimi, l’erba bruciata dei viottoli, i cipressi, il desiderio notturno dei gatti selvatici, le carrube, le barche bianche lontane? Così, in Liguria, nelle estati che passa sulle colline alle spalle di Laigueglia, a Giancarlo Consonni, è successo di parlare, cioè di scrivere, come gli ha insegnato la sua mamma. (…) Insomma, ha scritto nel vecchio italiano».

E allora: «D’un tratto la luna/ ha colori d’albicocca./ Poi sarà d’oro/ e poi d’argento./ Ma per un momento/ un orto/ è il firmamento». Oppure: «Si distende il mare/ in sottili onde di vetro/ e lei dice:/ “si è rotta l’estate”./ Salgono la sera i gabbiani/ in moti rari.»

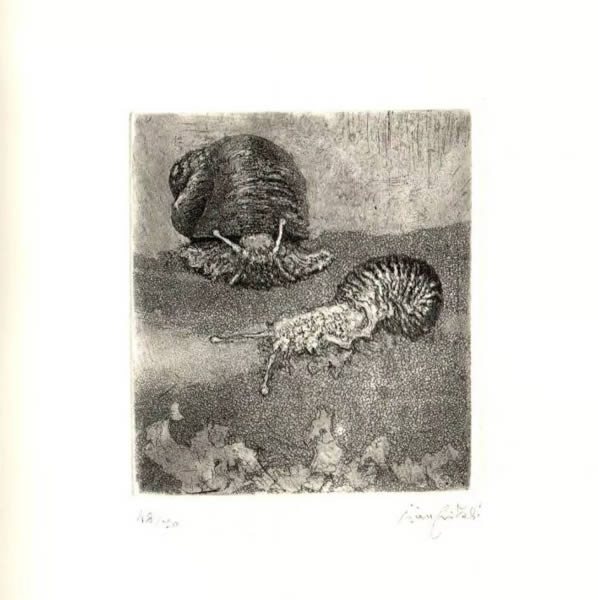

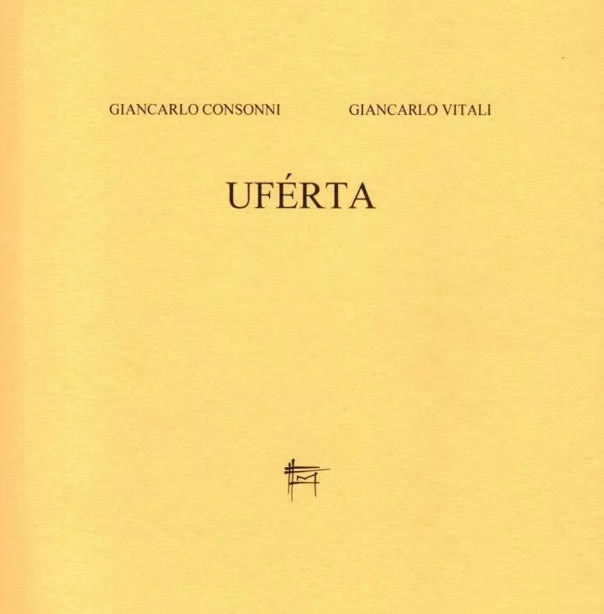

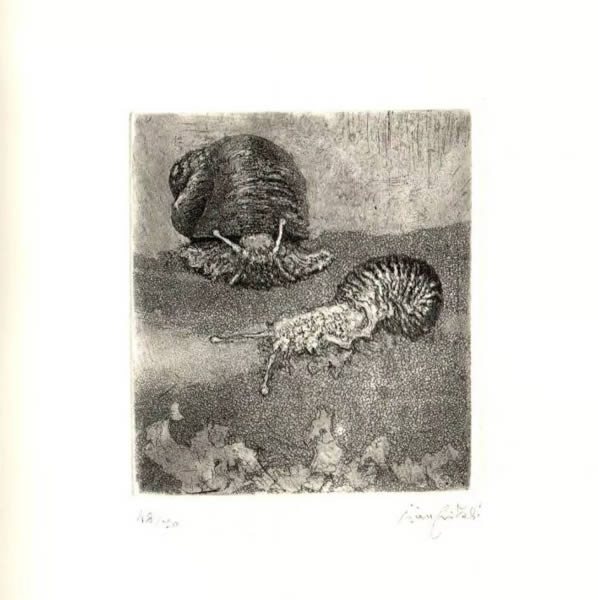

E in Italiano continuerà a pubblicare con Einaudi:, nel 2016 “Filovia” (in copertina: “La mattina accalcati/ è tutto un becchettare/ sulla tastiera./ Pollici come colombi affamati.») , nel 2021 “Pinoli («Qual è il peso di un bombo?/ di un’ape?/ di una farfalla?/ Ogni fiore lo sa.»), e quest’anno “Il conforto dell’ombra” («Alzi gli occhi dal libro/ mi guardi/ ma non mi vedi./ Sei sovrappensiero./ Vorrei essere lì/ nel sogno / che si fa velo.»)… Ma non solo poesia e urbanistica. Il nome di Consonni si intreccia infatti anche con l’arte figurativa. C’è per esempio, la collaborazione con il pittore Giancarlo Vitali. Il primo incontro avvenne nel 1996 attraverso Fabrizio Magnani con la sua piccolissima casa editrice toscana “La luna e il gufo”. In un’intervista al giornalista comasco Pietro Berra, Magnani la raccontava così: ««Quando mi imbatto in un poeta che mi piace, gli scrivo chiedendogli di mandarmi qualche testo inedito. Quindi giro una copia delle liriche a un artista che mi sembra affine. (…) A Vitali avevo già mandato liriche di altri autori, ma non l’avevano ispirato. Mi suggerì il suo mondo, che ritrovai nelle poesie di Consonni. Infatti accettò di illustrarle con un’incisione». Uscì così la plaquette “Uferta”. Venne poi pubblicazione, con la casa editrice milanese “Itaca”, di cartelle con otto poesie dell’uno e altrettante incisioni dell’altro. Nel 1999 uscì “Bestiario” con un’introduzione della scrittrice Gina Lagorio: «Forse il ponte che unisce due maniere di essere nei bestiari dei due amici, è il sentimento della vita, che è amaro e sofferenza, ma anche volontà di procedere secondo il destino che ciascuno ha scritto in sé, unico e solo, e tuttavia anello di una catena lunga che lo precede nel tempo». Nel 2002, sarebbe seguito “Concerto”, sempre otto poesie di Consonni e otto incisioni di Vitali, con un’introduzione del critico d’arte Marco Vallora.

Ma non solo poesia e urbanistica. Il nome di Consonni si intreccia infatti anche con l’arte figurativa. C’è per esempio, la collaborazione con il pittore Giancarlo Vitali. Il primo incontro avvenne nel 1996 attraverso Fabrizio Magnani con la sua piccolissima casa editrice toscana “La luna e il gufo”. In un’intervista al giornalista comasco Pietro Berra, Magnani la raccontava così: ««Quando mi imbatto in un poeta che mi piace, gli scrivo chiedendogli di mandarmi qualche testo inedito. Quindi giro una copia delle liriche a un artista che mi sembra affine. (…) A Vitali avevo già mandato liriche di altri autori, ma non l’avevano ispirato. Mi suggerì il suo mondo, che ritrovai nelle poesie di Consonni. Infatti accettò di illustrarle con un’incisione». Uscì così la plaquette “Uferta”. Venne poi pubblicazione, con la casa editrice milanese “Itaca”, di cartelle con otto poesie dell’uno e altrettante incisioni dell’altro. Nel 1999 uscì “Bestiario” con un’introduzione della scrittrice Gina Lagorio: «Forse il ponte che unisce due maniere di essere nei bestiari dei due amici, è il sentimento della vita, che è amaro e sofferenza, ma anche volontà di procedere secondo il destino che ciascuno ha scritto in sé, unico e solo, e tuttavia anello di una catena lunga che lo precede nel tempo». Nel 2002, sarebbe seguito “Concerto”, sempre otto poesie di Consonni e otto incisioni di Vitali, con un’introduzione del critico d’arte Marco Vallora.

Di più. C’è anche, forse meno noto ma non per questo marginale, un Giancarlo Consonni pittore: nel 2008 alla Fondazione Corrente di Milano venne allestite una mostra antologica con le opere realizzate dal 1976 al 2004 e si parla dunque di trent’anni, non di una stagione passeggera. E alcuni dipinti sono stati pubblicati in una collana di undici volumetti editi da “La vita Felice”. Certo, il nostro compito non è quello di redigere una bibliografia esauriente. A questo punto, lunghissima.

Urbanista, dunque. Però, in quarta ginnasio, in un tema d’Italiano affermò: «Da grande voglio fare il poeta». Asserzione diventata, quasi mezzo secolo dopo, il titolo di un libro pubblicato dall’editrice “La vita felice” (Milano, 2013). E in effetti, noialtri lecchesi lo pensiamo soprattutto come poeta, autore di molte raccolte e ormai consacrato quale esponente di spicco della lirica italiana contemporanea.

Giancarlo Consonni

Giancarlo Consonni, nato nel 1943, ormai milanese da lunga data, affonda le sue radici a Verderio dove è cresciuto. Era, appunto, un mondo “paesano”, umile, era la “campagna”. Il padre era stato camionista per poi tornare a dedicarsi alla terra, la madre gestiva l’osteria che a quei tempi era ancora una vera osteria, vale a dire un luogo quasi dannato, mica roba da “slow food” e ricercatezze varie. Eppure, il piccolo e poi giovane Giancarlo ha potuto studiare, con esiti lusinghieri. Addirittura, nelle elementari, gli fecero saltare una classe tanto era avanti rispetto agli altri. Sennonché, al ginnasio, vollero «che rientrassi nei ranghi: che mi riallineassi a quelli della mia età». Fu appunto quella volta lì: «La bocciatura mi bruciava, i nuovi compagni di scuola esaltavano la mia condizione girandomi alla larga. Per cominciare a conoscerci, il professore d’Italiano (…) diede subito il fatidico tema: Cosa pensi di fare da grande? “Da grande voglio fare il poeta”, questo l’incipit del mio “svolgimento”. La conclusione era grosso modo questa: “Siccome non verrò creduto, ecco qui una poesia”. Il professore mi fece leggere il tema davanti a tutti, poesia compresa. I nuovi compagni smisero di girarmi alla larga. Non è vero che la poesia non serve».

Del resto – osserva Consonni - «lo straniero cominciava appena fuori dal tuo piccolo centro abitato. Lo riconoscevi dalla parlata: quelli di Aicurzio, per dire ombrello, dicevano umbrèla, invece di umbréla, quelli di Bernareggio parlavano con accento nasale e così via.»

Infatti, dopo la prima raccolta di poesie, pubblicata nel 1983 dalla cooperativa di poeti “I dispari” con prefazione di Franco Loi (nonostante le origini liguri, punto di riferimento della poesia dialettale milanese del secondo Novecento e oltre) e intitolata “Lumbardia”, nel 1987 esce per la piccola ma prestigiosa casa editrice “All’insegna del pesce d’oro” di Vanni Scheiwiller la raccolta “Viridarium” (anche in quest’occasione con un commento di Loi).

Ricorda Consonni: «Dopo una mezza dozzina d’anni che non parlavo correntemente il dialetto, ho scritto nel milanese rurale di Verderio, dove ho abitato fino al 1967. La prima poesia nasceva da un duplice ricordo: una filastrocca (Àrcula bel’àrcula) che veniva rivolta ai maggiolini e un guaito di dolore: la “voce” appena percettibile, che i bambini del mio paese, e io con loro, con incredibile crudeltà cavavamo alle piccole lucertole. Una forza ignota, fatta d’incanto, e di dolore, cavava ora a una strana voce. Dove l’avevo imparata?»

Verderio, dunque. Dice lo stesso Consonni: ««Verderio Inferiore, dove per Inferiore si intende “a meridione” rispetto a un Superiore che sta a settentrione, non che era sotto terra come pensava il mio amico Filippo. Verderio Inferiore, dicevo, è un paese situato a due chilometri dall’Adda. (…) Fino a quarant’anni fa contava poco più di1300 abitanti, ora quasi raddoppiati sotto la spinta dello “sprawl” insediativo. Per arrivarci da Milano, se non sei del posto e non hai metabolizzato man mano svincoli, rotonde, superstrade, bretelle e bretelline, ti viene un giramento di testa come sull’ottovolante e ti perdi». E se sull’altopiano milanese «la vista del Monte Rosa a Ovest e della Grigna e del Resegone a Est ti dicevano in che punto del mondo stavi» e «il Resegone in particolare ti seguiva ovunque: presenza maestosa e protettrice» a Verderio «lo ritrovi a fatica, ma subito lo perdi dietro a un condominio, a un capannone, a un ipermercato, a una lunga cortina di villette imbunkerate in alte siepi. (…) Verderio, “Viridarium”, ancora negli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento era un giardino in tutto e per tutto: un luogo concluso, pieno di anfratti e nascondigli, permeabili soprattutto ai bambini e ai ragazzi, considerati di casa dappertutto. (…) Nessun interno era chiuso a chiave e l’accedere alle grandi cucine o alle stalle che d’inverno fungevano da soggiorno comune a più famiglie, non comportava l’obbligo di annunciarsi. (…) Tutto questo ci dava la sensazione di essere padroni dello spazio e del tempo».

Il benessere ha aperto «il vaso di Pandora delle forme» manifestando «tutta la bruttezza di cui era capace» ed è finita che «barattavamo la fatica con l’anima.»

Le stalle d’inverno, le corti d’estate, i bachi da seta, l’òmm salvàdegh, il lupo e le faine, i fuochi di San Giuseppe, i fantasmi, i miracoli, le nuotate in quell’Adda che fa da confine tra i bergamaschi di là e i milanesi di qua, chiamati “baggiani” dai primi come già ci aveva raccontato anche Alessandro Manzoni. Che era milanese. Com’è diventato milanese Consonni che con il suo dialetto “rurale” infine osa raccontare anche Milano.

Un avanti e indietro: «Lümin cavàl e caretìn/ cunussen la strada./ A dòrmi cui œcc de sciguétea/ e ‘n del sògn i pass/ in culp d’una sapa/ che la scava dal paés a Milòn/ de Milòn al paés.» E «per chi ‘l se pèrdit/ in di strad de la nòcc/ ogni tralìce l’è ‘na tór de Parîs/ ai fögh di gómm./ Oh Babilonia de paisòn sacramentâ/ la te salva la scighéra/ che la incóla i paròj ai ròbp!».

Un continuo andare e tornare: «Anca ‘l puéta stu vagabûndt/ al lṻstra i paròj vècc/ ma la berlüsa cume ‘l spècc/ dumò la vònga ‘ndel prufûndt». Tra Verderio: «In ciócch i sumèns/ vâs de pâs I girasû/ scàpen de mòn I umbréj/ fin che tött al tâs./ Vègnen ancà i nòst mòrt/ a rimirà i astri de l’òrt/ firmamèntu de la cà» e anche «Citu. Sculta ‘l carijòn/ di lódul d’aprìl/ e di viœll/ là in fûndt ghè ‘l Resegònn/ gròn rudón de la Lumbardia/ che ‘l mètt in motu ‘l baracón de la vita». Tra Verderio, dunque, e Milano: Vó per la cità di vif/ al trasparì di sîr/ e trasmìgren i œcc/ de sógn in sógn/ rundin stralünâ/ sö i föch smursâ»

Un andare e tornare– come sottolineava Franco Loi - ma anche un cercare e un trovare, un chiamare e un incontrare: «Vudarìa pèrdett/ per ritrùvatt col cör a tumburlón.»

Ma quando nel 1997, la poesia dialettale di Consonni venne “consacrata” con la pubblicazione di “Vûs” nella preziosa collezione bianca dell’editore Einaudi, l’autore aveva già svoltato, aveva deciso che la ricerca dialettale fosse ormai conclusa, il “distacco” ormai elaborato, e fosse quindi il tempo di dedicarsi all’Italiano. Tre anni prima, nel 1994 – sempre “All’insegna del pesce d’oro” – era infatti uscita la raccolta “In breve volo”. Introduceva Raffaello Baldini: «E’ ancora Brianza, Verderio, Brianza di confine, estremo oriente della Brianza, strade strette, lunghe, un onesto grigiore in cui si aprono ogni tanto, da ampi portali, corti luminose e fienili superbi. (…) Ville e parchi, fabbriche basse, robinie, ortensie lussureggianti, e se piove (può essere un pomeriggio di una domenica qualunque), acqua fitta, auto in coda, ed ecco, sotto il ponte vertiginoso, l’Adda color del ferro, fonda, centrali liberty, acqua precipite» e «se la pioggia per un momento si acquieta, appare, nell’aria lavata, la “grande ruota” del Resegone.

E allora: «D’un tratto la luna/ ha colori d’albicocca./ Poi sarà d’oro/ e poi d’argento./ Ma per un momento/ un orto/ è il firmamento». Oppure: «Si distende il mare/ in sottili onde di vetro/ e lei dice:/ “si è rotta l’estate”./ Salgono la sera i gabbiani/ in moti rari.»

E in Italiano continuerà a pubblicare con Einaudi:, nel 2016 “Filovia” (in copertina: “La mattina accalcati/ è tutto un becchettare/ sulla tastiera./ Pollici come colombi affamati.») , nel 2021 “Pinoli («Qual è il peso di un bombo?/ di un’ape?/ di una farfalla?/ Ogni fiore lo sa.»), e quest’anno “Il conforto dell’ombra” («Alzi gli occhi dal libro/ mi guardi/ ma non mi vedi./ Sei sovrappensiero./ Vorrei essere lì/ nel sogno / che si fa velo.»)…

Di più. C’è anche, forse meno noto ma non per questo marginale, un Giancarlo Consonni pittore: nel 2008 alla Fondazione Corrente di Milano venne allestite una mostra antologica con le opere realizzate dal 1976 al 2004 e si parla dunque di trent’anni, non di una stagione passeggera. E alcuni dipinti sono stati pubblicati in una collana di undici volumetti editi da “La vita Felice”. Certo, il nostro compito non è quello di redigere una bibliografia esauriente. A questo punto, lunghissima.

Dario Cercek