SCAFFALE LECCHESE/274: come si viveva una volta. Mestieri scomparsi (o quasi)

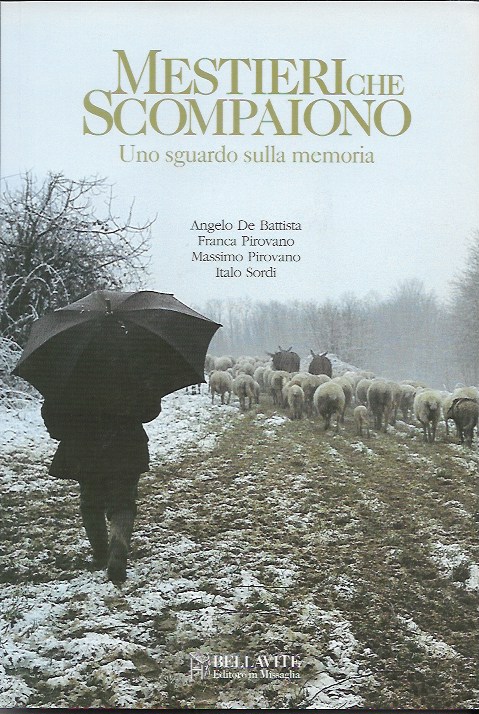

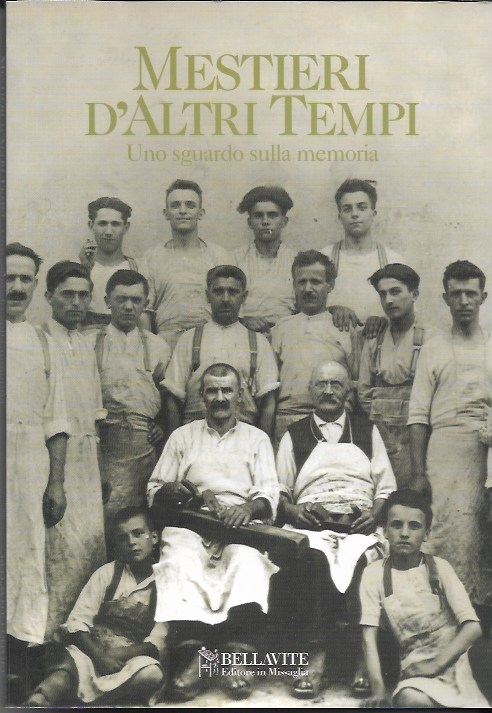

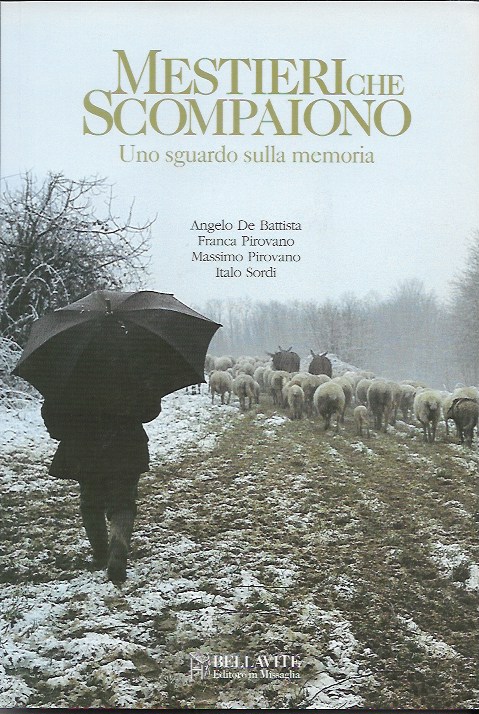

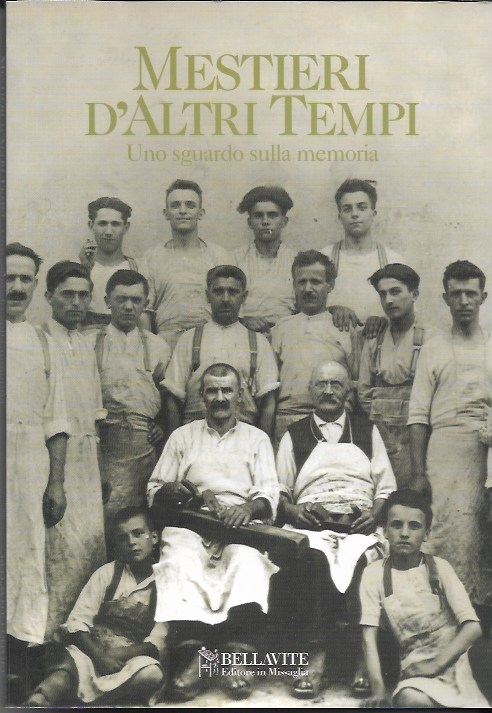

Alcuni sono davvero scomparsi, altri sono ormai marginali, altri ancora resistono in qualche modo. O si rinnovano. Stiamo parlando dei mestieri che per secoli hanno caratterizzato la vita umana, il sostentamento economico delle comunità. E che nella seconda metà del Novecento sono stati travolti dall’industrializzazione e dalla rivoluzione tecnologica. Non necessariamente, va pur detto, con risvolti negativi. Se pensiamo, per esempio, a quelle che erano le fatiche quotidiane dei contadini d’un tempo nemmeno troppo lontano volte più a garantire una mera stentata sopravvivenza che una vita dignitosa. O al lavoro delle lavandaie: quadri e foto d’epoca, e quindi a Novecento già inoltrato, ce le mostrano inginocchiate sulle rive del lago con i panni a mollo; oggi pare impossibile ci si potesse sottoporre a una tale tortura. O, ancora, all’insalubrità delle filande. Nessuna nostalgia, dunque. Ma una doverosa ricostruzione per comprendere meglio la nostra storia. Ci sono due pubblicazioni legate l’una all’altra, edite dall’Editore Bellavite di Missaglia nel 2006 (“Mestieri che scompaiono”) e nel 2009 (“Mestieri d’altri tempi”): condensano due cicli di conferenze tenutesi a Mariano Comense in collaborazione il Museo Etnografico dell’Alta Brianza, che ha sede nella frazione galbiatese di Camporeso, e alle quali erano intervenuti in qualità di relatori Angelo De Battista, Flavio Crippa, Giorgio Foti, Fabio Galimberti, Francesco Motta, Rosalba Negri, Franca Pirovano, Massimo Pirovano e anche Italo Sordi, uno dei massimi studiosi europei di tradizioni popolari e di folklore.

Ci sono due pubblicazioni legate l’una all’altra, edite dall’Editore Bellavite di Missaglia nel 2006 (“Mestieri che scompaiono”) e nel 2009 (“Mestieri d’altri tempi”): condensano due cicli di conferenze tenutesi a Mariano Comense in collaborazione il Museo Etnografico dell’Alta Brianza, che ha sede nella frazione galbiatese di Camporeso, e alle quali erano intervenuti in qualità di relatori Angelo De Battista, Flavio Crippa, Giorgio Foti, Fabio Galimberti, Francesco Motta, Rosalba Negri, Franca Pirovano, Massimo Pirovano e anche Italo Sordi, uno dei massimi studiosi europei di tradizioni popolari e di folklore.

All’epoca del primo ciclo di conferenze, nel 2006, il Museo etnografico stava muovendo ancora i suoi primi passi, essendo stato fondato nel 2003. Era dunque un’occasione per presentare un’attività ancora poco conosciuta

Agli incontri marianesi, a confrontarsi con il pubblico, non furono solo gli studiosi di etnografia, i ricercatori, ma anche gli stessi “protagonisti”, i testimoni, quelli che – introducendo i volumi - Massimo Pirovano, che del Museo è ancora oggi il direttore, definisce “leader culturali popolari”. E così «le parole dello scalpellino – scrive Pirovano - hanno saputo richiamare l’attenzione degli ascoltatori su certe analisi che lui stesso, senza istruzione, ha saputo fare con acume delle condizioni di lavoro, delle relazioni sociali e dei rapporti di forza che caratterizzavano la vita ed il mondo del primo Novecento. L’hanno capito tutti i presenti quando il cacciatore ha saputo presentare non solo le sue storie di caccia, ma anche una sua “filosofia” di questa attività primordiale. (…) Lo si è visto quando il pubblico ha potuto incontrare un artigiano-artista come l’intarsiatore…».

E così «le parole dello scalpellino – scrive Pirovano - hanno saputo richiamare l’attenzione degli ascoltatori su certe analisi che lui stesso, senza istruzione, ha saputo fare con acume delle condizioni di lavoro, delle relazioni sociali e dei rapporti di forza che caratterizzavano la vita ed il mondo del primo Novecento. L’hanno capito tutti i presenti quando il cacciatore ha saputo presentare non solo le sue storie di caccia, ma anche una sua “filosofia” di questa attività primordiale. (…) Lo si è visto quando il pubblico ha potuto incontrare un artigiano-artista come l’intarsiatore…».

Le due pubblicazioni rispecchiano questo approccio, raccontando i vari mestieri in alcuni casi proprio attraverso le parole e i ricordi di chi li praticava ancora, ormai già vent’anni fa. Dunque, una ricerca “sul campo” com’è delle ricerche etnografiche e ciò consente anche di ribaltare alcuni pregiudizi: «Normalmente – afferma infatti Pirovano – noi definiamo le società e le culture di cui questi mestieri rappresentano una testimonianza, come “scomparse”, “d’altri tempi”, primitive, o perlomeno tradizionali, e lo facciamo pensando al loro livello tecnologico. Eppure sono società in cui gli individui erano (o sono) portatori di abilità, di saperi raffinati e di un’autonomia, che oggi abbiamo quasi completamente dimenticato e che perciò ci appaiono sorprendenti. L’incontro etnografico mette così in crisi la nostra presunzione di fronte ad epoche e culture che siamo abituati a giudicare come “non” avanzate, “non” sviluppate, “non” progredite, per il fatto di fare un uso limitato o nullo della scrittura prima e della tecnologia poi, elettronica in particolare.»

E ancora: «I folkloristi da sempre avvertono la sensazione di essere arrivati “troppo tardi” nel tentativo di documentare conoscenze, tecniche, pratiche, credenze, che erano comuni “un tempo”. In realtà la tradizione non è mai qualcosa di rigido e risulta da una dialettica tra le proposte innovative dei singoli e la sanzione del gruppo e della comunità. Anche usanze che sembrano essersi tramandate a lungo immutate, si modificano nel tempo.» Una tradizione quindi non immobile nei secoli ma è in continua evoluzione essa stessa presentandosi in fome diverse secondo le epoche studiate. L’epoca presa in considerazione dai nostri relatori si può dire fosse quella che avevano in qualche modo ancora sotto mano e cioè quella ricostruita affidandosi a una serie di testimonianze orali raccolte personalmente o dai ricercatori che li avevano preceduti, pur «senza trascurare – l’osservazione di Pirovano – la profondità storica che in molti casi ci riporta alla preistoria o all’antichità, con le loro fonti e le loro figure sociali.»

Una tradizione quindi non immobile nei secoli ma è in continua evoluzione essa stessa presentandosi in fome diverse secondo le epoche studiate. L’epoca presa in considerazione dai nostri relatori si può dire fosse quella che avevano in qualche modo ancora sotto mano e cioè quella ricostruita affidandosi a una serie di testimonianze orali raccolte personalmente o dai ricercatori che li avevano preceduti, pur «senza trascurare – l’osservazione di Pirovano – la profondità storica che in molti casi ci riporta alla preistoria o all’antichità, con le loro fonti e le loro figure sociali.»

In quanto ai mestieri, quattordici quelli sui quali si è concentrata l’attenzione, «senza pretendere di fornire un panorama completo – si spiega ancora nell’introduzione -, si sono prese in esame alcune attività che per secoli sono state le più comuni, come quelle legate all’agricoltura e alla società di villaggio, che si ritrovano nelle culture sedentarie o come i mestieri artigiani o le attività che con l’agricoltura interagivano e che l’hanno preceduta, come la pesca, la pastorizia o le professioni degli ambulanti. (…) Tutte le attività e tutti i ruoli di cui si parla in queste pagine rimandano ai bisogni fondamentali delle società umane, ben al di là della dimensione locale che pure appare qui centrale: quello della sopravvivenza soddisfatto procurandosi gli alimenti già disponibili in natura o intervenendo artificialmente sulla natura stessa rendendola produttiva, il bisogno di procurarsi un riparo o di curare le malattie mediante i materiali e le tecniche opportune, il bisogno di rendere più efficace il lavoro umano con strumenti idonei, il bisogno di comunicazione e di costruire una società sull’informazione, sul divertimento e sull’educazione di determinati valori condivisi, che lo spettacolo o la piazza potevano fornire a chi non frequentava la scuola o aveva poca istruzione.»

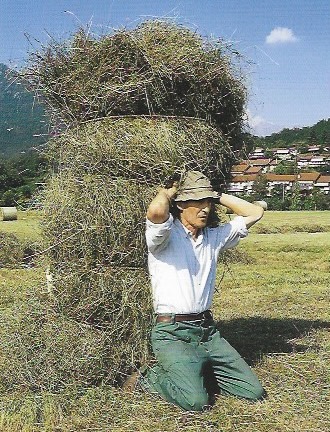

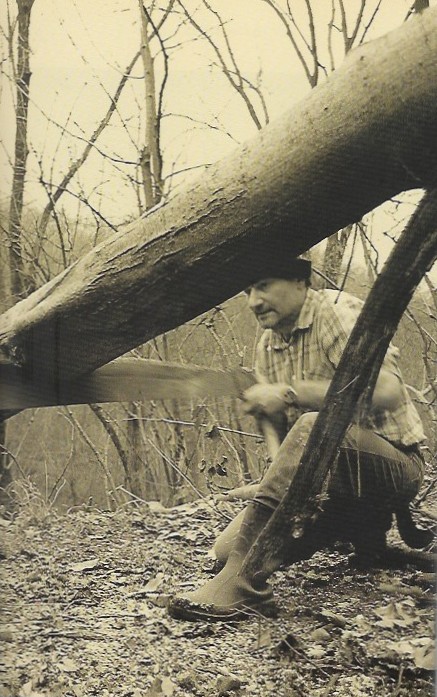

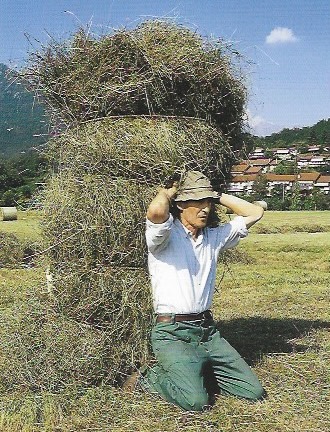

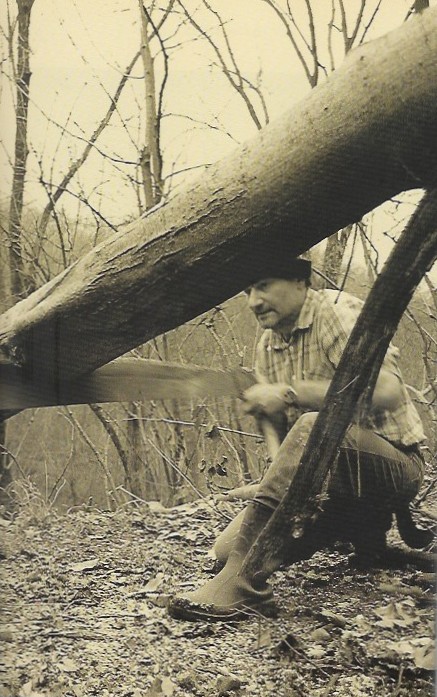

La panoramica inizia con il “contadino” descritto da Angelo De Battista che ci presenta la complessità e le sfaccettature di quello che più che un semplice mestiere è il tempo intero del vivere. Non a caso, De Battista comincia parlando di gelsi e di bachi da seta, di un’attività che spesso consideriamo di secondo piano, di “contorno”, una sorta di “arrotondamento”. E invece, «la coltivazione del gelso, l’allevamento di bachi da seta, la raccolta dei bozzoli, hanno impegnato generazioni di contadini brianzoli in un’attività importante ed impegnativa, che si aggiungeva alle molte altre che occupavano la famiglia contadina in maggio ed in giugno». Viene descritto l’intero processo che cominciava quando il gelso fogliava. «Il valore economico dei bozzoli e l’impegno necessario per produrli spiegano tutte le precauzioni che si adottavano nell’allevamento. E spiegano perché gli allevatori si rivolgessero alla Madonna e a San Giobbe ed anche alle superstizioni». Venivano poi la fienagione, con tre tagli all’anno (maggio da cui “maggengo”), tra luglio e agosto e il terzo a settembre; la coltivazione del mais, quello della vita e la produzione del vino; l’allevamento con le vacche da mungere per produrre latte e formaggi e i vitelli da mandare al macello. Il boscaiolo è raccontato da Italo Sordi, sottolineando come il bosco abbia ormai perso la centralità che aveva un tempo, quand’era «una importante fonte di risorse economiche: oltre ai castagneti da frutto, i boschi di latifoglie della regione fornivano infatti in abbondanza legname da opera e da fuoco, e carbone di legna, oltre a essere territorio di pascolo. (…) Il bosco era ed è in genere di proprietà privata. (…) Di modeste dimensioni i boschi di proprietà comunale. L’utilizzazione del bosco e dei suoi prodotti è di diritto esclusivo del proprietario. (…) I confini delle proprietà erano accuratamente delimitati da termini (tèrmen) in pietra: “non c’è una spanna di bosco che non si sappia di chi sia”. Oggetto di interventi continui ed assidui, sfruttato a fondo ma razionalmente, protetto dagli incendi con l’eliminazione del sottobosco e del fogliame secco. (…) Il bosco era, per paradossale che questo possa apparirci, uno spazio dove natura e cultura si equilibravano in modo perfetto.» Oggi, ormai, i boschi sono praticamente lasciati a sé stessi. E sono cambiati, nel corso dell’ultimo secolo per «il diffondersi di alcune malattie parassitarie, che hanno determinato la regressione di alcune specie»: scomparsi l’olmo e la rovere, ammalato il castagno, mentre resiste, la robinia arrivata nel Seicento dall’America.

Il boscaiolo è raccontato da Italo Sordi, sottolineando come il bosco abbia ormai perso la centralità che aveva un tempo, quand’era «una importante fonte di risorse economiche: oltre ai castagneti da frutto, i boschi di latifoglie della regione fornivano infatti in abbondanza legname da opera e da fuoco, e carbone di legna, oltre a essere territorio di pascolo. (…) Il bosco era ed è in genere di proprietà privata. (…) Di modeste dimensioni i boschi di proprietà comunale. L’utilizzazione del bosco e dei suoi prodotti è di diritto esclusivo del proprietario. (…) I confini delle proprietà erano accuratamente delimitati da termini (tèrmen) in pietra: “non c’è una spanna di bosco che non si sappia di chi sia”. Oggetto di interventi continui ed assidui, sfruttato a fondo ma razionalmente, protetto dagli incendi con l’eliminazione del sottobosco e del fogliame secco. (…) Il bosco era, per paradossale che questo possa apparirci, uno spazio dove natura e cultura si equilibravano in modo perfetto.» Oggi, ormai, i boschi sono praticamente lasciati a sé stessi. E sono cambiati, nel corso dell’ultimo secolo per «il diffondersi di alcune malattie parassitarie, che hanno determinato la regressione di alcune specie»: scomparsi l’olmo e la rovere, ammalato il castagno, mentre resiste, la robinia arrivata nel Seicento dall’America.  Ci sono poi il cestaio, il pastore, il pescatore (al quale anche Massimo Pirovano aveva dedicato una monografia edita da Cattaneo nel 1996) il cacciatore e l’uccellatore, il falegname e l’intarsiatore, lo scalpellino, il campanaro, le lavandaie e le filandiere. O i costruttori di flauti di Pan, quello strumento che siamo soliti chiamare “firlinfeu”: ce li presenta Giorgio Foti che sull’argomento aveva già pubblicato nel 1993 con l’editore Cattaneo una ponderosa ricerca (“Il flauto di Pan in Brianza e nel Lecchese”) che in questo caso è andato anche alla ricerca dei pochi produttori allora ancora viventi ed operativi nel territorio brianzolo, vendo raccolto in molti casi l’eredità paterna. Ci racconta le fasi della lavorazione, il suo uso durante quelle feste popolari che già all’inizio di questo nostro terzo millennio erano ormai tramontate, ma ne racconta anche la lunga storia concludendosi con l’interrogativo se tale mestiere sia proprio destinato a scomparire, senza poter dare una risposta ma solo formulare ‘auspicio «che, se una tradizione – soprattutto una tradizione di musica e canti – è destinata a morire, che almeno avvenga il più tardi possibile».

Ci sono poi il cestaio, il pastore, il pescatore (al quale anche Massimo Pirovano aveva dedicato una monografia edita da Cattaneo nel 1996) il cacciatore e l’uccellatore, il falegname e l’intarsiatore, lo scalpellino, il campanaro, le lavandaie e le filandiere. O i costruttori di flauti di Pan, quello strumento che siamo soliti chiamare “firlinfeu”: ce li presenta Giorgio Foti che sull’argomento aveva già pubblicato nel 1993 con l’editore Cattaneo una ponderosa ricerca (“Il flauto di Pan in Brianza e nel Lecchese”) che in questo caso è andato anche alla ricerca dei pochi produttori allora ancora viventi ed operativi nel territorio brianzolo, vendo raccolto in molti casi l’eredità paterna. Ci racconta le fasi della lavorazione, il suo uso durante quelle feste popolari che già all’inizio di questo nostro terzo millennio erano ormai tramontate, ma ne racconta anche la lunga storia concludendosi con l’interrogativo se tale mestiere sia proprio destinato a scomparire, senza poter dare una risposta ma solo formulare ‘auspicio «che, se una tradizione – soprattutto una tradizione di musica e canti – è destinata a morire, che almeno avvenga il più tardi possibile».

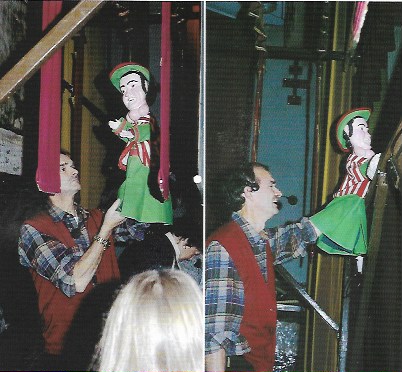

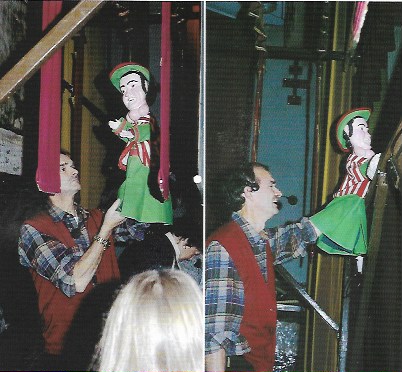

Ci sono poi i cosiddetti mestieri della piazza, quello degli ambulanti e dei girovaghi, degli artigiani itineranti e gli spettacoli viaggianti che un tempo erano costituiti per la gran parte dai teatri di burattini e dai cantastorie fino all’arrivo dei giostrai e dei circensi. Senza dimenticare naturalmente l’emigrazione stagionale e non solo. Ma a questi si aggiungeva chi viveva di questua. E si apre qui il grande il capitolo del vagabondaggio.

Ci sono poi i cosiddetti mestieri della piazza, quello degli ambulanti e dei girovaghi, degli artigiani itineranti e gli spettacoli viaggianti che un tempo erano costituiti per la gran parte dai teatri di burattini e dai cantastorie fino all’arrivo dei giostrai e dei circensi. Senza dimenticare naturalmente l’emigrazione stagionale e non solo. Ma a questi si aggiungeva chi viveva di questua. E si apre qui il grande il capitolo del vagabondaggio. Significativo, inoltre, che un capitolo sia dedicato alla “regiùra” che sarebbe poi la donna di casa, «un termine intraducibile nell’italiano di oggi – scrive Franca Pirovano – forse perché il ruolo che la parola riassumeva è scomparso nell’Italia di oggi. Alla lettera significava reggitrice, e ha la stessa etimologia di re: la “regiùra” era infatti la signora della casa, della famiglia. Aveva un marito naturalmente, il “regiùu”, perché nella società tradizionale una donna senza marito e senza figli non aveva quasi mai prestigio e potere. (…) Se veniva riconosciuta la sua autorità (anche del “regiùu”, che era il capofamiglia ma teneva in gran conto opinioni e consigli “de la sua dòna”!) la “regiùra” era non solo la saggia e accorta padrona di casa, ma il fondamento della società, della cultura e persino dell’economia nella Brianza contadina e protoindustriale. Le corti e le cascine erano allora microcosmi quasi autosufficienti, in cui le donne trascorrevano la maggior parte se non l’intera esistenza. La donna regnava dunque su “ca e casìna, stala e cüsina”, ma deve essere chiaro che regnare era anche servire e l’autorità si conquistava col lavoro e con l’esempio, secondo un principio ben radicato nella morale popolare contadina. (…) La laboriosità era dunque virtù fondamentale in Brianza; ma ad e4ssa si aggiungeva, e diventava la prima virtù, l’ubbidienza. Erano due qualità tanto più apprezzate perché approvate e incoraggiate dalla Chiesa. Le donne che hanno costruito la nostra storia, anche se non hanno fatto parlare di sé, per secoli hanno modellato il loro comportamento sulle norme apprese in chiesa o sui libri di devozione. Già a partire dal medioevo i predicatori codificarono il modello di buona moglie e madre, destinato a durare fino a pochi decenni fa.»

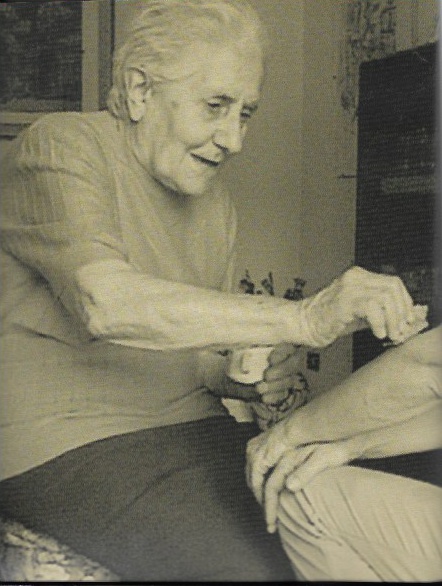

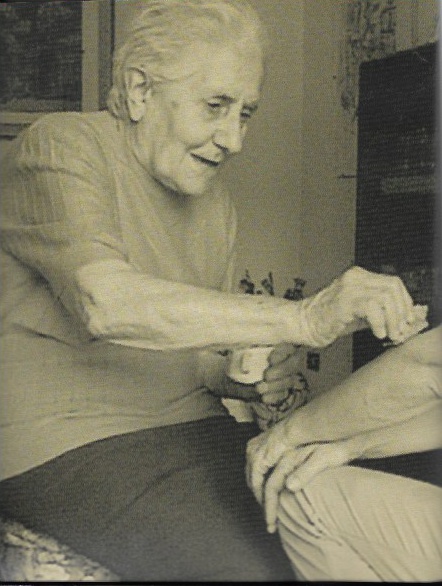

Significativo, inoltre, che un capitolo sia dedicato alla “regiùra” che sarebbe poi la donna di casa, «un termine intraducibile nell’italiano di oggi – scrive Franca Pirovano – forse perché il ruolo che la parola riassumeva è scomparso nell’Italia di oggi. Alla lettera significava reggitrice, e ha la stessa etimologia di re: la “regiùra” era infatti la signora della casa, della famiglia. Aveva un marito naturalmente, il “regiùu”, perché nella società tradizionale una donna senza marito e senza figli non aveva quasi mai prestigio e potere. (…) Se veniva riconosciuta la sua autorità (anche del “regiùu”, che era il capofamiglia ma teneva in gran conto opinioni e consigli “de la sua dòna”!) la “regiùra” era non solo la saggia e accorta padrona di casa, ma il fondamento della società, della cultura e persino dell’economia nella Brianza contadina e protoindustriale. Le corti e le cascine erano allora microcosmi quasi autosufficienti, in cui le donne trascorrevano la maggior parte se non l’intera esistenza. La donna regnava dunque su “ca e casìna, stala e cüsina”, ma deve essere chiaro che regnare era anche servire e l’autorità si conquistava col lavoro e con l’esempio, secondo un principio ben radicato nella morale popolare contadina. (…) La laboriosità era dunque virtù fondamentale in Brianza; ma ad e4ssa si aggiungeva, e diventava la prima virtù, l’ubbidienza. Erano due qualità tanto più apprezzate perché approvate e incoraggiate dalla Chiesa. Le donne che hanno costruito la nostra storia, anche se non hanno fatto parlare di sé, per secoli hanno modellato il loro comportamento sulle norme apprese in chiesa o sui libri di devozione. Già a partire dal medioevo i predicatori codificarono il modello di buona moglie e madre, destinato a durare fino a pochi decenni fa.» Restando nel campo femminile, vi è infine la figura della guaritrice che sappiamo sconfinare in molte epoche nella stregoneria (con quanto ne conseguì). Ma «è davvero un mestiere quello della guaritrice?» si chiede Franca Pirovano. Che aggiunge: «Evidentemente, se mestiere è un’attività svolta a scopo di lucro, come spiegano i dizionari, né la buona guaritrice né la “regiùra” lo sarebbero a pieno titolo. Eppure… Mestiere è, da “ministerium”, un servizio svolto grazie a un’arte appresa soprattutto con la pratica: e davvero la guaritrice esercitava un “ministerium” utile all’intera comunità, grazie alle conoscenze raggiunte con la pratica e l’esperienza. Era però un mestiere diverso dagli altri, che non bastava voler imparare per poterlo esercitare, e che a volte si esercitava senza volerlo del tutto, una specie di “vocazione” potremmo chiamarla, di solito trasmessa di madre in figlia. La guaritrice possedeva conoscenze più profonde e apparentemente misteriose, rispetto a quelle che ogni persona saggia poteva avere; per questo veniva interpellata per malanni strani o ostinati. Era considerata una persona speciale e diversa, e perciò oggetto, soprattutto in certi momenti della storia, ora di ammirazione e rispetto, ora di timore.»

Restando nel campo femminile, vi è infine la figura della guaritrice che sappiamo sconfinare in molte epoche nella stregoneria (con quanto ne conseguì). Ma «è davvero un mestiere quello della guaritrice?» si chiede Franca Pirovano. Che aggiunge: «Evidentemente, se mestiere è un’attività svolta a scopo di lucro, come spiegano i dizionari, né la buona guaritrice né la “regiùra” lo sarebbero a pieno titolo. Eppure… Mestiere è, da “ministerium”, un servizio svolto grazie a un’arte appresa soprattutto con la pratica: e davvero la guaritrice esercitava un “ministerium” utile all’intera comunità, grazie alle conoscenze raggiunte con la pratica e l’esperienza. Era però un mestiere diverso dagli altri, che non bastava voler imparare per poterlo esercitare, e che a volte si esercitava senza volerlo del tutto, una specie di “vocazione” potremmo chiamarla, di solito trasmessa di madre in figlia. La guaritrice possedeva conoscenze più profonde e apparentemente misteriose, rispetto a quelle che ogni persona saggia poteva avere; per questo veniva interpellata per malanni strani o ostinati. Era considerata una persona speciale e diversa, e perciò oggetto, soprattutto in certi momenti della storia, ora di ammirazione e rispetto, ora di timore.»

All’epoca del primo ciclo di conferenze, nel 2006, il Museo etnografico stava muovendo ancora i suoi primi passi, essendo stato fondato nel 2003. Era dunque un’occasione per presentare un’attività ancora poco conosciuta

Agli incontri marianesi, a confrontarsi con il pubblico, non furono solo gli studiosi di etnografia, i ricercatori, ma anche gli stessi “protagonisti”, i testimoni, quelli che – introducendo i volumi - Massimo Pirovano, che del Museo è ancora oggi il direttore, definisce “leader culturali popolari”.

Le due pubblicazioni rispecchiano questo approccio, raccontando i vari mestieri in alcuni casi proprio attraverso le parole e i ricordi di chi li praticava ancora, ormai già vent’anni fa. Dunque, una ricerca “sul campo” com’è delle ricerche etnografiche e ciò consente anche di ribaltare alcuni pregiudizi: «Normalmente – afferma infatti Pirovano – noi definiamo le società e le culture di cui questi mestieri rappresentano una testimonianza, come “scomparse”, “d’altri tempi”, primitive, o perlomeno tradizionali, e lo facciamo pensando al loro livello tecnologico. Eppure sono società in cui gli individui erano (o sono) portatori di abilità, di saperi raffinati e di un’autonomia, che oggi abbiamo quasi completamente dimenticato e che perciò ci appaiono sorprendenti. L’incontro etnografico mette così in crisi la nostra presunzione di fronte ad epoche e culture che siamo abituati a giudicare come “non” avanzate, “non” sviluppate, “non” progredite, per il fatto di fare un uso limitato o nullo della scrittura prima e della tecnologia poi, elettronica in particolare.»

E ancora: «I folkloristi da sempre avvertono la sensazione di essere arrivati “troppo tardi” nel tentativo di documentare conoscenze, tecniche, pratiche, credenze, che erano comuni “un tempo”. In realtà la tradizione non è mai qualcosa di rigido e risulta da una dialettica tra le proposte innovative dei singoli e la sanzione del gruppo e della comunità. Anche usanze che sembrano essersi tramandate a lungo immutate, si modificano nel tempo.»

In quanto ai mestieri, quattordici quelli sui quali si è concentrata l’attenzione, «senza pretendere di fornire un panorama completo – si spiega ancora nell’introduzione -, si sono prese in esame alcune attività che per secoli sono state le più comuni, come quelle legate all’agricoltura e alla società di villaggio, che si ritrovano nelle culture sedentarie o come i mestieri artigiani o le attività che con l’agricoltura interagivano e che l’hanno preceduta, come la pesca, la pastorizia o le professioni degli ambulanti. (…) Tutte le attività e tutti i ruoli di cui si parla in queste pagine rimandano ai bisogni fondamentali delle società umane, ben al di là della dimensione locale che pure appare qui centrale: quello della sopravvivenza soddisfatto procurandosi gli alimenti già disponibili in natura o intervenendo artificialmente sulla natura stessa rendendola produttiva, il bisogno di procurarsi un riparo o di curare le malattie mediante i materiali e le tecniche opportune, il bisogno di rendere più efficace il lavoro umano con strumenti idonei, il bisogno di comunicazione e di costruire una società sull’informazione, sul divertimento e sull’educazione di determinati valori condivisi, che lo spettacolo o la piazza potevano fornire a chi non frequentava la scuola o aveva poca istruzione.»

La panoramica inizia con il “contadino” descritto da Angelo De Battista che ci presenta la complessità e le sfaccettature di quello che più che un semplice mestiere è il tempo intero del vivere. Non a caso, De Battista comincia parlando di gelsi e di bachi da seta, di un’attività che spesso consideriamo di secondo piano, di “contorno”, una sorta di “arrotondamento”. E invece, «la coltivazione del gelso, l’allevamento di bachi da seta, la raccolta dei bozzoli, hanno impegnato generazioni di contadini brianzoli in un’attività importante ed impegnativa, che si aggiungeva alle molte altre che occupavano la famiglia contadina in maggio ed in giugno». Viene descritto l’intero processo che cominciava quando il gelso fogliava. «Il valore economico dei bozzoli e l’impegno necessario per produrli spiegano tutte le precauzioni che si adottavano nell’allevamento. E spiegano perché gli allevatori si rivolgessero alla Madonna e a San Giobbe ed anche alle superstizioni». Venivano poi la fienagione, con tre tagli all’anno (maggio da cui “maggengo”), tra luglio e agosto e il terzo a settembre; la coltivazione del mais, quello della vita e la produzione del vino; l’allevamento con le vacche da mungere per produrre latte e formaggi e i vitelli da mandare al macello.

Dario Cercek