Quel Medioevo immaginato per costruire chiese moderne

Passeggiata alla scoperta di alcuni luoghi del cosiddetto medievalismo nella città di Lecco. Era uno degli appuntamenti promossi nell’ambito del Medfest, il festival medievale organizzato dall’associazione lecchese Res Musica, giunto alla quarta edizione e che, dopo un mese di proposte in sette provincie lombarde, si avvia alla conclusione proprio in questi giorni.

Tema di quest’anno era il “gotico” in tutte le sue accezioni, comprese le rivisitazioni d’oggi e quindi l’immaginario che abbiamo del Medioevo e che, per molti versi, non corrisponde al Medioevo reale, rispondendo bensì a suggestioni e bisogni moderni, caratterizzando in particolare gli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento. Quando si realizzavano anche oggetti che nel Medioevo non esistevano (le lampade, per esempio) pensando a come un artista medievale avrebbe concepito e ideato dispositivi moderni. E proprio lo sguardo ad alcuni edifici religiosi, realizzati in città e che a quelle suggestioni si richiamano, è stata un’occasione da un lato per approfondire il tema del festival e dall’altro per conoscere alcuni momenti della storia lecchese che riservano non poche sorprese.

La passeggiata, organizzata in collaborazione con l’associazione “Giuseppe Bovara” e guidata dagli storici Francesco D’Alessio e Umberto Calvi, si è svolta nella giornata di domenica, con un primo appuntamento mattutino al santuario della Beata Vergine della Vittoria nel centro cittadino e al quale è intervenuta anche Giovanna Virgilio, anche lei storica e autrice di diversi volumi sul patrimonio artistico lecchese. Nel pomeriggio, la comitiva ha invece visitato la chiesa parrocchiale del rione di Bonacina e poi il santuario della Madonna di Lourdes sopra Acquate. Tre luoghi che peraltro non sono gli unici in città e il consiglio arrivato dagli accompagnatori è stato quello di visitare anche le parrocchiali di Malavedo e di Chiuso.

Inoltre, il santuario della Vittoria e quello della Madonna di Lourdes sono legati da un filo conduttore che ci riporta agli anni tra i Dieci e Trenta del Novecento, interessati anche da quella carneficina che è stata la Prima guerra mondiale, anni in cui il culto mariano era al centro di un rilancio da parte della Chiesa cattolica. Non è un caso – è stato detto – che proprio nel 1928 veniva costituita la sezione lecchese dell’Unitalsi, l’organizzazione fondata all’inizio del secolo per accompagnare pellegrini e malati a Lourdes. In un clima nel quale andavano maturando i patti lateranensi, gli accordi tra il Vaticano e lo Stato italiano ormai diventato fascista e che per la Chiesa significava uscire dall’isolamento che aveva scelto dopo l’unificazione italiana del 1870, con l’annessione di Roma da parte della monarchia sabauda. L’avvicinamento era del resto già cominciato timidamente proprio durante la Grande Guerra con i cappellani militari che assistevano i militari al fronte fino all’esternazione di Benedetto XVI nel 1917 sulla «guerra come inutile strage», una guerra che quanto rimaneva del sentimento risorgimentale considerava come la quarta guerra d’indipendenza. I rapporti sarebbero poi ripresi e via via intensificatisi con il papa brianzolo, Achille Ratti, Pio XI.

E la chiesa della Vittoria, con i rintocchi delle sue campane che alle sette di sera di ogni giorno ci ricordano i Caduti in guerra, è uno dei simboli dei nuovi rapporti tra i cattolici e lo Stato italiano.

Dell’erezione di un santuario – ha spiegato D’Alessio - dedicato ai morti del primo conflitto mondiale, si era cominciato già a parlare nel 1919, dunque pochi mesi dopo la conclusione delle ostilità. Allo scopo si poteva contare su un grande stabile in via Cairoli lasciato in eredità da una valsassinese – che, tanto per cambiare, si chiamava Manzoni – proprio perché dalla sua vendita si ricavasse il denaro necessario all’edificazione di un sacrario. Il prevosto d’allora, Luigi Vismara, utilizzò parte di quel fondo per completare alcuni lavori necessari alla basilica di San Nicolò, con l’intento poi di ricostituirlo nella sua interezza. Nel 1919, comunque, venne acquistato il terreno e venne addirittura posata la prima pietra, in maniera del tutto simbolica: non vi erano ancora le fondamenta e il primo “mattone” venne semplicemente depositato sul terreno con la benedizione dell’arcivescovo Andrea Carlo Ferrari.

Dovettero passare quasi dieci anni perché si mettesse finalmente mano all’iniziativa. Questa volta fu monsignor Salvatore Dell’Oro, erede di una delle principali famiglie di imprenditori serici lecchesi (a loro apparteneva, per esempio la filanda Bovara-Reina). Monsignor Dell’Oro non era nuovo a iniziative benefiche di vasta portata: aveva già finanziato la costruzione dell’orfanotrofio femminile in quella che oggi è la via Aspromonte e che accoglieva le orfanelle lecchesi ma che nel 1908 venne ampliato per dare un detto anche alle bambine rimaste senza genitori per il terremoto di Messina. E aveva anche fondato l’orfanotrofio maschile diventato poi l’istituto Don Guanella.

Tra il 1928 e il 1930, il sacerdote decise anche di farsi carico del progetto del sacrario della Vittoria, integrando il fondo ancora a disposizione. Il cantiere venne aperto nel 1930. Progettista fu l’architetto Piero Palumbo, di origini toscane e curiosamente a lungo al servizio dell’Austria soggiornando proprio a Vienna dove tra l’altro aveva progettato la sede dell’ambasciata vaticana, motivo per il quale venne in seguito chiamato a Milano per realizzare una serie di nuove chiese e quindi a Lecco da don Dell’Oro. Direttore dei lavori, il lecchese Giulio Amigoni.

La chiesa venne completata e consacrata nel 1932: l’inaugurazione avvenne in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, per la precisione il 5 novembre con l’intervento dell’arcivescovo Ildefonso Schuster. Rimase incompleto il campanile che sarebbe stato poi completato nel 1940 in forme differenti dal disegno di Palumbo.

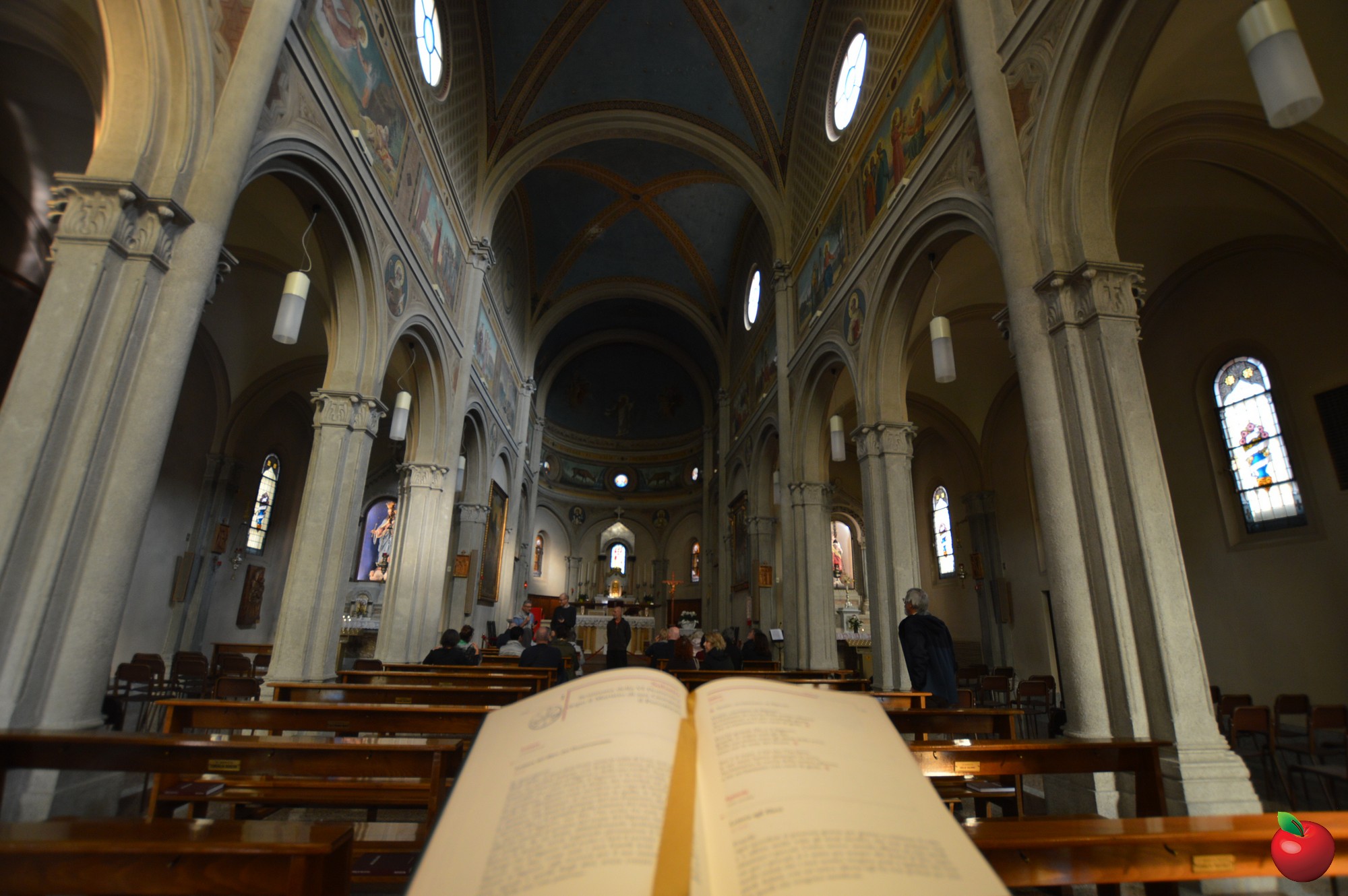

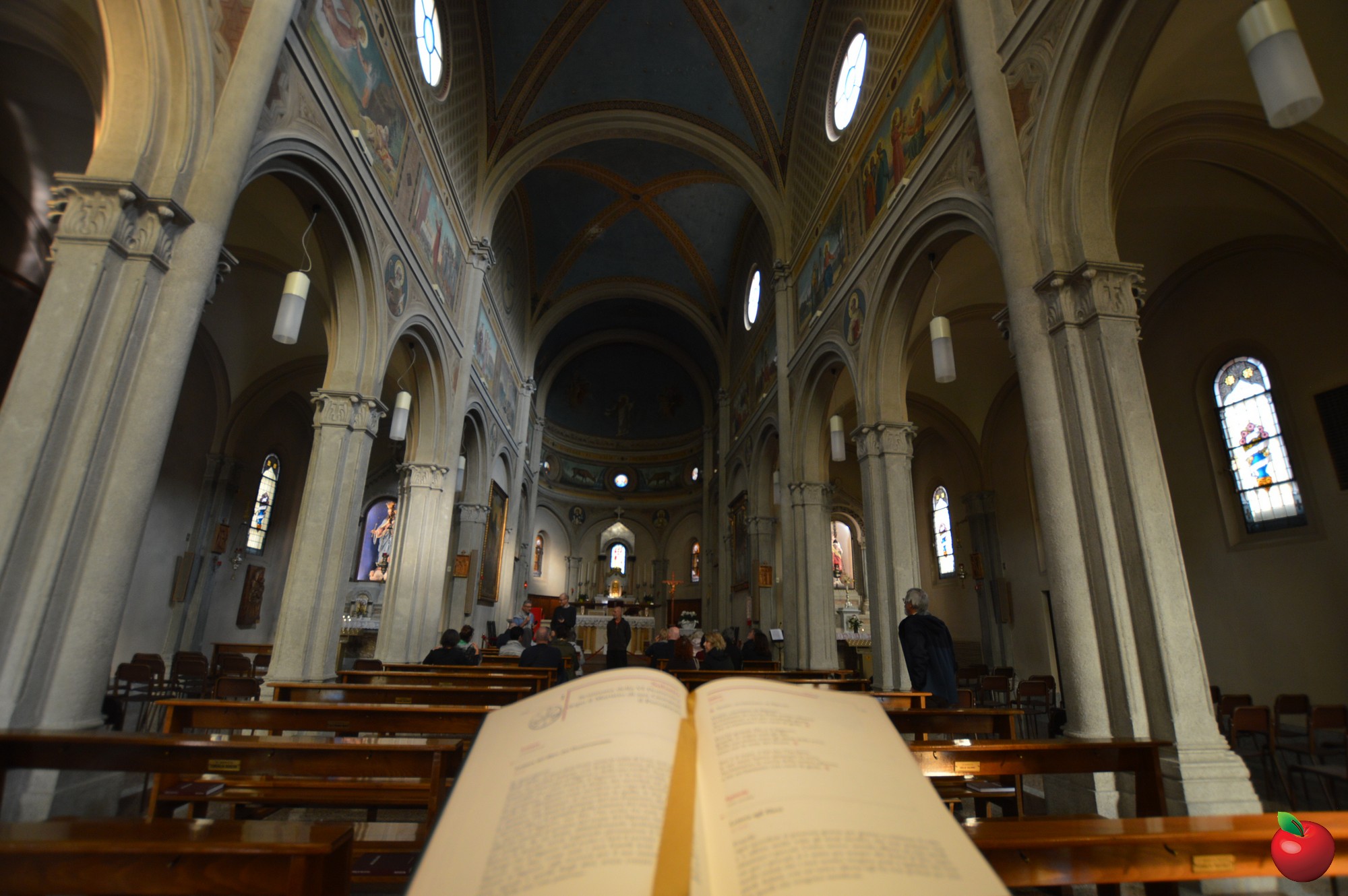

La chiesa – ha aggiunto Calvi – è una summa dell’architettura romanica: la navata unica, l’altare, il soffitto piano, l’abside, gli arconi, i pilastri, l’assenza di decorazione: un edificio molto spoglio quasi a voler favorire il raccoglimento. Sembra una vera e propria lezione dal vivo di arte romanica. Nella cripta è invece stato realizzato il sacrario per i Caduti in guerra.

Successivamente arrivarono anche le decorazioni. Due in particolari, quelle sulle quali si è concentrata l’attenzione: gli affreschi salvati dalla distruzione del monastero di San Giacomo degli Zoccolanti a Castello e la Madonna delle Grazie proveniente dalla basilica di San Nicolò. Di ciò ha parlato Giovanna Virgilio.

La Madonna, situata in una cappella laterale, è la Madonna del Rosario – patrona della stessa parrocchia di San Nicolò – ma le si sovrappongono altri due significati, quello della Madonna della Misericordia e appunto quello dalla Madonna della Vittoria, alludendo alla vittoria del bene sul male ma inevitabilmente anche alla “vittoria italiana” nella Grande Guerra. La Madonna, definita taumaturga, è un olio su tela che si trovava nella basilica di San Nicolò e proprio durante il periodo di guerra era pregata e venerata affinché i propri cari tornassero sani e salvi dal fronte. Proprio il 5 novembre 1932 venne traslata nella nuova chiesa con una processione solenne. Si tratta di un’opera cinquecentesca e un cartiglio tramanda anche il nome del pittore: Ippolito Naselli, attivo appunto nella seconda metà del XVI secolo. Un’altra sua tela è custodita nella parrocchiale di Pusiano. E curiosamente sono le uniche due opere rimaste di questo artista originario di una famiglia ferrarese. Nel 1937 venne poi aggiunto l’apparato marmoreo nel quale è ancora incastonata.

Di fronte, invece, vi sono gli affreschi staccati dal monastero di Castello, costruito nel 1529 e affidato ai Francescani. Monastero poi soppresso nel 1805 da Napoleone e infine demolito nel 1935. Prima dell’abbattimento vennero staccati gli affreschi e distribuiti in varie sedi: alcuni sono finiti in mani privati, una parte nella chiesa del Seminario sempre a Castello, qualcosa nella Canonica di San Nicolò, ai musei civici e alla Casa del cieco di Civate. Il ciclo più importante, quello della Passione, è appunto alla “Vittoria”, «accentuando così il significato della chiesa come luogo della memoria storica della città. Di fattura cinquecentesca, sull’attribuzione sono state fatte molte ipotesi: addirittura Gaudenzio Ferrari per poi supporre un suo seguace e successivamente pensare a fra’ Gerolamo Cotica di Premana. Virgilio ha invece elaborato una propria ipotesi: i fratelli Giovanni Battista e Domenico Galimberti detti “Chiosotto”, pittori di Germanedo, non artisti straordinari ma bravi mestieranti che avevano a disposizione numerosi cartoni ispirati opere di importanti autori.

Nel pomeriggio, come detto, la visita alla parrocchiale della Bonacina dedicata al Sacro Cuore e San Bernardino. Quando venne edificata, Bonacina non era ancora parrocchia a sé dipendendo da Olate. All’inizio del Novecento si cominciò a parlare della possibilità di un’autonomia parrocchiale e dell’erezione di una nuova chiesa. Ma gli olatesi si opposero. Soltanto nel 1917 si raggiunse un compromesso, non senza tumultuose trattative, che consentì di mettere mano alla costruzione, incaricando del progetto l’ingegnere lecchese Bernardo Sironi (al quale proprio l’associazione Bovara recentemente richiamato l’ attenzione nell’ambito di una domenica di visite guidate alla scoperta della “Germanedo segreta”. La struttura accomuna ha richiami all’arte romanica e a quella gotica, con innesti intelligenti e un attento rispetto delle proporzioni così come erano state studiate nel Medioevo. E così la Bonacina ebbe la sua chiesa, non senza qualche malumore per via del campanile troppo basso, tale da non poter essere visto dagli olatesi… Infine, nel 1925 venne anche eretta la parrocchia.

La passeggiata si è poi conclusa al santuario della Madonna di Lourdes. Già nel 1908 – anno cinquantesimo della prima apparizione– era stata realizzata una grotta con la statua della Donna Bianca con la cinta azzurra che appunto rappresenta la Vergine vista da Bernadette. Vent’anni dopo, nel 1928, come detto, venne costituita la sezione lecchese dell’Unitalsi che organizzò il primo viaggio di malati al santuario alle falde dei Pirenei francesi. Della comitiva faceva parte l’acquatese Barbara Manzoni, affetta da una grave forma di encefalite, che venne miracolata e tornò guarita. Proprio per quell’episodio, una giovane guarita nel primo viaggio dell’Unitalsi lecchese, si volle erigere un santuario che richiamasse le linee architettoniche, anche se naturalmente in piccolo, di quello di Lourdes. Progettista fu l’architetto Spirito Chiappetta, ideatore di molte chiese, coadiuvato dal geometra Attilio Villa che più un esperto di liberty. Nel 1934, il santuario venne inaugurato e consacrato.

Si tratta di un edificio che dialoga con la luce, una luce che entra con prudenza dalla porta perché la navata sia un luogo estremamente raccolto, lasciando all’esterno rumori e distrazioni, «quasi un gioco scenografico dei film in bianco e nero degli anni Venti», ha sottolineato Calvi. Con una luce che, a porte chiuse, penetra dalle vetrate illuminando la statua mariana posta sull’altare.

Tema di quest’anno era il “gotico” in tutte le sue accezioni, comprese le rivisitazioni d’oggi e quindi l’immaginario che abbiamo del Medioevo e che, per molti versi, non corrisponde al Medioevo reale, rispondendo bensì a suggestioni e bisogni moderni, caratterizzando in particolare gli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento. Quando si realizzavano anche oggetti che nel Medioevo non esistevano (le lampade, per esempio) pensando a come un artista medievale avrebbe concepito e ideato dispositivi moderni. E proprio lo sguardo ad alcuni edifici religiosi, realizzati in città e che a quelle suggestioni si richiamano, è stata un’occasione da un lato per approfondire il tema del festival e dall’altro per conoscere alcuni momenti della storia lecchese che riservano non poche sorprese.

Umberto Calvi

Francesco D'Alessio

La passeggiata, organizzata in collaborazione con l’associazione “Giuseppe Bovara” e guidata dagli storici Francesco D’Alessio e Umberto Calvi, si è svolta nella giornata di domenica, con un primo appuntamento mattutino al santuario della Beata Vergine della Vittoria nel centro cittadino e al quale è intervenuta anche Giovanna Virgilio, anche lei storica e autrice di diversi volumi sul patrimonio artistico lecchese. Nel pomeriggio, la comitiva ha invece visitato la chiesa parrocchiale del rione di Bonacina e poi il santuario della Madonna di Lourdes sopra Acquate. Tre luoghi che peraltro non sono gli unici in città e il consiglio arrivato dagli accompagnatori è stato quello di visitare anche le parrocchiali di Malavedo e di Chiuso.

Giovanna Virgilio

Inoltre, il santuario della Vittoria e quello della Madonna di Lourdes sono legati da un filo conduttore che ci riporta agli anni tra i Dieci e Trenta del Novecento, interessati anche da quella carneficina che è stata la Prima guerra mondiale, anni in cui il culto mariano era al centro di un rilancio da parte della Chiesa cattolica. Non è un caso – è stato detto – che proprio nel 1928 veniva costituita la sezione lecchese dell’Unitalsi, l’organizzazione fondata all’inizio del secolo per accompagnare pellegrini e malati a Lourdes. In un clima nel quale andavano maturando i patti lateranensi, gli accordi tra il Vaticano e lo Stato italiano ormai diventato fascista e che per la Chiesa significava uscire dall’isolamento che aveva scelto dopo l’unificazione italiana del 1870, con l’annessione di Roma da parte della monarchia sabauda. L’avvicinamento era del resto già cominciato timidamente proprio durante la Grande Guerra con i cappellani militari che assistevano i militari al fronte fino all’esternazione di Benedetto XVI nel 1917 sulla «guerra come inutile strage», una guerra che quanto rimaneva del sentimento risorgimentale considerava come la quarta guerra d’indipendenza. I rapporti sarebbero poi ripresi e via via intensificatisi con il papa brianzolo, Achille Ratti, Pio XI.

E la chiesa della Vittoria, con i rintocchi delle sue campane che alle sette di sera di ogni giorno ci ricordano i Caduti in guerra, è uno dei simboli dei nuovi rapporti tra i cattolici e lo Stato italiano.

Dell’erezione di un santuario – ha spiegato D’Alessio - dedicato ai morti del primo conflitto mondiale, si era cominciato già a parlare nel 1919, dunque pochi mesi dopo la conclusione delle ostilità. Allo scopo si poteva contare su un grande stabile in via Cairoli lasciato in eredità da una valsassinese – che, tanto per cambiare, si chiamava Manzoni – proprio perché dalla sua vendita si ricavasse il denaro necessario all’edificazione di un sacrario. Il prevosto d’allora, Luigi Vismara, utilizzò parte di quel fondo per completare alcuni lavori necessari alla basilica di San Nicolò, con l’intento poi di ricostituirlo nella sua interezza. Nel 1919, comunque, venne acquistato il terreno e venne addirittura posata la prima pietra, in maniera del tutto simbolica: non vi erano ancora le fondamenta e il primo “mattone” venne semplicemente depositato sul terreno con la benedizione dell’arcivescovo Andrea Carlo Ferrari.

Dovettero passare quasi dieci anni perché si mettesse finalmente mano all’iniziativa. Questa volta fu monsignor Salvatore Dell’Oro, erede di una delle principali famiglie di imprenditori serici lecchesi (a loro apparteneva, per esempio la filanda Bovara-Reina). Monsignor Dell’Oro non era nuovo a iniziative benefiche di vasta portata: aveva già finanziato la costruzione dell’orfanotrofio femminile in quella che oggi è la via Aspromonte e che accoglieva le orfanelle lecchesi ma che nel 1908 venne ampliato per dare un detto anche alle bambine rimaste senza genitori per il terremoto di Messina. E aveva anche fondato l’orfanotrofio maschile diventato poi l’istituto Don Guanella.

Tra il 1928 e il 1930, il sacerdote decise anche di farsi carico del progetto del sacrario della Vittoria, integrando il fondo ancora a disposizione. Il cantiere venne aperto nel 1930. Progettista fu l’architetto Piero Palumbo, di origini toscane e curiosamente a lungo al servizio dell’Austria soggiornando proprio a Vienna dove tra l’altro aveva progettato la sede dell’ambasciata vaticana, motivo per il quale venne in seguito chiamato a Milano per realizzare una serie di nuove chiese e quindi a Lecco da don Dell’Oro. Direttore dei lavori, il lecchese Giulio Amigoni.

La chiesa venne completata e consacrata nel 1932: l’inaugurazione avvenne in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, per la precisione il 5 novembre con l’intervento dell’arcivescovo Ildefonso Schuster. Rimase incompleto il campanile che sarebbe stato poi completato nel 1940 in forme differenti dal disegno di Palumbo.

La chiesa – ha aggiunto Calvi – è una summa dell’architettura romanica: la navata unica, l’altare, il soffitto piano, l’abside, gli arconi, i pilastri, l’assenza di decorazione: un edificio molto spoglio quasi a voler favorire il raccoglimento. Sembra una vera e propria lezione dal vivo di arte romanica. Nella cripta è invece stato realizzato il sacrario per i Caduti in guerra.

Successivamente arrivarono anche le decorazioni. Due in particolari, quelle sulle quali si è concentrata l’attenzione: gli affreschi salvati dalla distruzione del monastero di San Giacomo degli Zoccolanti a Castello e la Madonna delle Grazie proveniente dalla basilica di San Nicolò. Di ciò ha parlato Giovanna Virgilio.

La Madonna, situata in una cappella laterale, è la Madonna del Rosario – patrona della stessa parrocchia di San Nicolò – ma le si sovrappongono altri due significati, quello della Madonna della Misericordia e appunto quello dalla Madonna della Vittoria, alludendo alla vittoria del bene sul male ma inevitabilmente anche alla “vittoria italiana” nella Grande Guerra. La Madonna, definita taumaturga, è un olio su tela che si trovava nella basilica di San Nicolò e proprio durante il periodo di guerra era pregata e venerata affinché i propri cari tornassero sani e salvi dal fronte. Proprio il 5 novembre 1932 venne traslata nella nuova chiesa con una processione solenne. Si tratta di un’opera cinquecentesca e un cartiglio tramanda anche il nome del pittore: Ippolito Naselli, attivo appunto nella seconda metà del XVI secolo. Un’altra sua tela è custodita nella parrocchiale di Pusiano. E curiosamente sono le uniche due opere rimaste di questo artista originario di una famiglia ferrarese. Nel 1937 venne poi aggiunto l’apparato marmoreo nel quale è ancora incastonata.

Di fronte, invece, vi sono gli affreschi staccati dal monastero di Castello, costruito nel 1529 e affidato ai Francescani. Monastero poi soppresso nel 1805 da Napoleone e infine demolito nel 1935. Prima dell’abbattimento vennero staccati gli affreschi e distribuiti in varie sedi: alcuni sono finiti in mani privati, una parte nella chiesa del Seminario sempre a Castello, qualcosa nella Canonica di San Nicolò, ai musei civici e alla Casa del cieco di Civate. Il ciclo più importante, quello della Passione, è appunto alla “Vittoria”, «accentuando così il significato della chiesa come luogo della memoria storica della città. Di fattura cinquecentesca, sull’attribuzione sono state fatte molte ipotesi: addirittura Gaudenzio Ferrari per poi supporre un suo seguace e successivamente pensare a fra’ Gerolamo Cotica di Premana. Virgilio ha invece elaborato una propria ipotesi: i fratelli Giovanni Battista e Domenico Galimberti detti “Chiosotto”, pittori di Germanedo, non artisti straordinari ma bravi mestieranti che avevano a disposizione numerosi cartoni ispirati opere di importanti autori.

Nel pomeriggio, come detto, la visita alla parrocchiale della Bonacina dedicata al Sacro Cuore e San Bernardino. Quando venne edificata, Bonacina non era ancora parrocchia a sé dipendendo da Olate. All’inizio del Novecento si cominciò a parlare della possibilità di un’autonomia parrocchiale e dell’erezione di una nuova chiesa. Ma gli olatesi si opposero. Soltanto nel 1917 si raggiunse un compromesso, non senza tumultuose trattative, che consentì di mettere mano alla costruzione, incaricando del progetto l’ingegnere lecchese Bernardo Sironi (al quale proprio l’associazione Bovara recentemente richiamato l’ attenzione nell’ambito di una domenica di visite guidate alla scoperta della “Germanedo segreta”. La struttura accomuna ha richiami all’arte romanica e a quella gotica, con innesti intelligenti e un attento rispetto delle proporzioni così come erano state studiate nel Medioevo. E così la Bonacina ebbe la sua chiesa, non senza qualche malumore per via del campanile troppo basso, tale da non poter essere visto dagli olatesi… Infine, nel 1925 venne anche eretta la parrocchia.

La passeggiata si è poi conclusa al santuario della Madonna di Lourdes. Già nel 1908 – anno cinquantesimo della prima apparizione– era stata realizzata una grotta con la statua della Donna Bianca con la cinta azzurra che appunto rappresenta la Vergine vista da Bernadette. Vent’anni dopo, nel 1928, come detto, venne costituita la sezione lecchese dell’Unitalsi che organizzò il primo viaggio di malati al santuario alle falde dei Pirenei francesi. Della comitiva faceva parte l’acquatese Barbara Manzoni, affetta da una grave forma di encefalite, che venne miracolata e tornò guarita. Proprio per quell’episodio, una giovane guarita nel primo viaggio dell’Unitalsi lecchese, si volle erigere un santuario che richiamasse le linee architettoniche, anche se naturalmente in piccolo, di quello di Lourdes. Progettista fu l’architetto Spirito Chiappetta, ideatore di molte chiese, coadiuvato dal geometra Attilio Villa che più un esperto di liberty. Nel 1934, il santuario venne inaugurato e consacrato.

Si tratta di un edificio che dialoga con la luce, una luce che entra con prudenza dalla porta perché la navata sia un luogo estremamente raccolto, lasciando all’esterno rumori e distrazioni, «quasi un gioco scenografico dei film in bianco e nero degli anni Venti», ha sottolineato Calvi. Con una luce che, a porte chiuse, penetra dalle vetrate illuminando la statua mariana posta sull’altare.

D. C.