SCAFFALE LECCHESE/278: Arrigoni, l’esilio come un viaggio. Ma quanta amarezza nel cuore

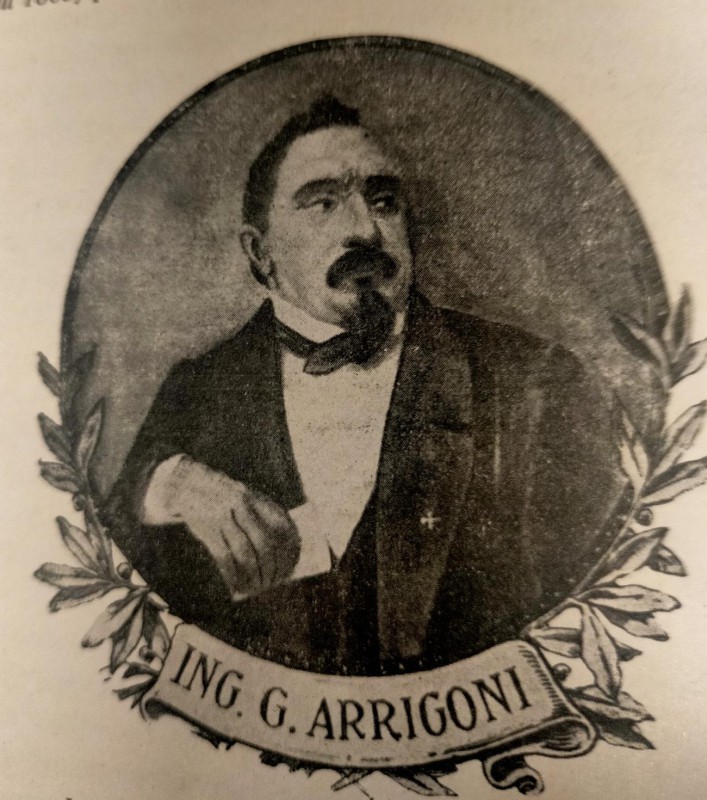

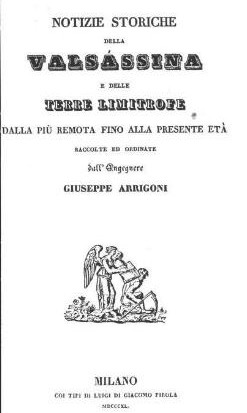

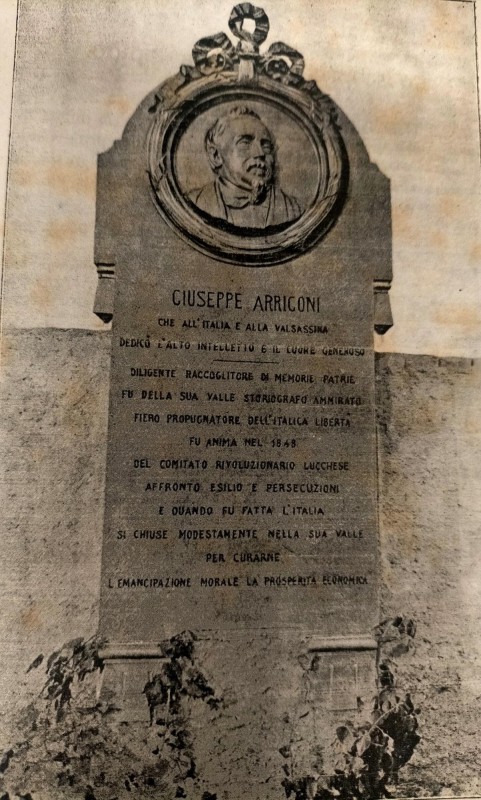

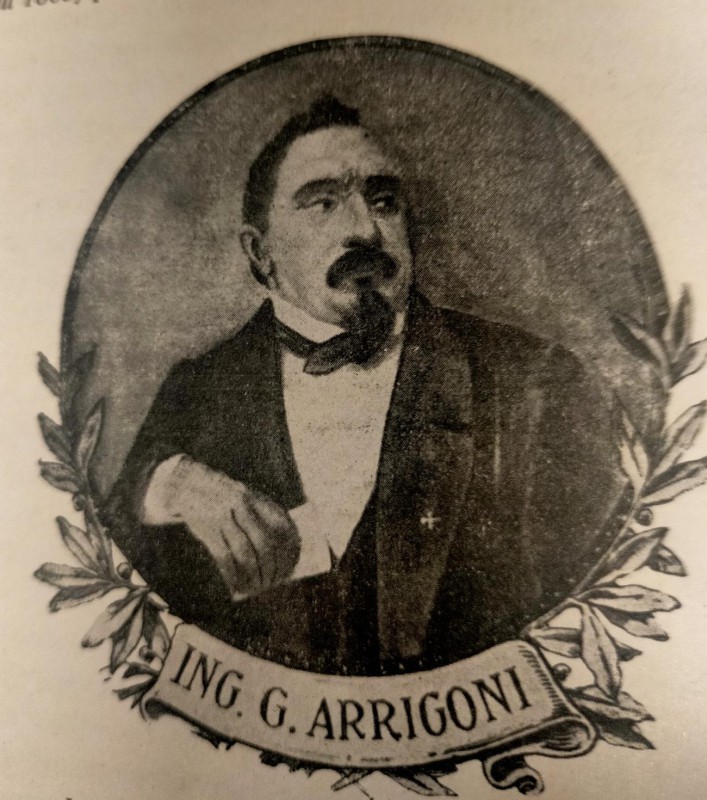

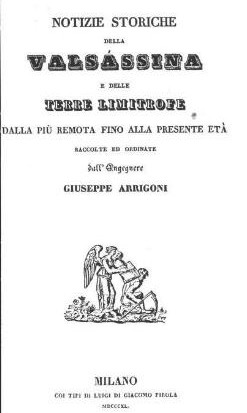

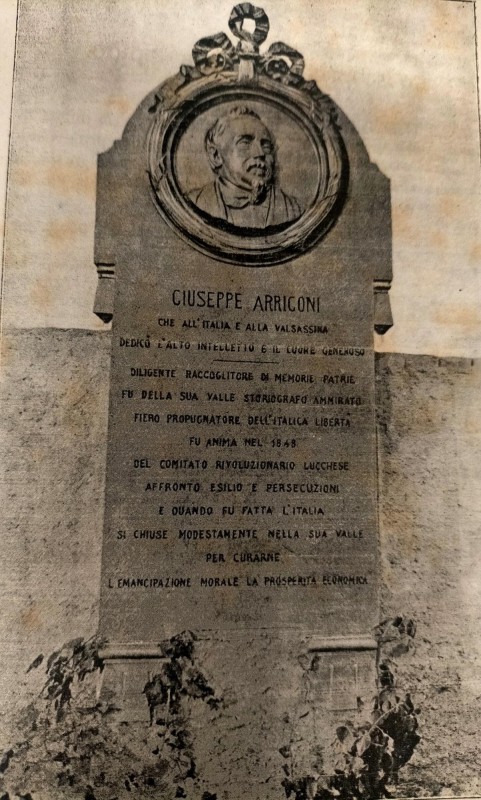

Giuseppe Arrigoni, introbiese nato nel 1811 e morto nel 1867, era un ingegnere e un architetto, ma è ricordato soprattutto per le sue Notizie storiche della Valsassina pubblicate tra il 1840 e il 1847. Che restano un’opera importante nella bibliografia locale. E l’impegno con il quale l’Arrigoni vi si dedicò testimonia l’amore per la propria terra. Dell’opera e dell’autore abbiamo già parlato,

tracciandone anche l’avventurosa biografia.

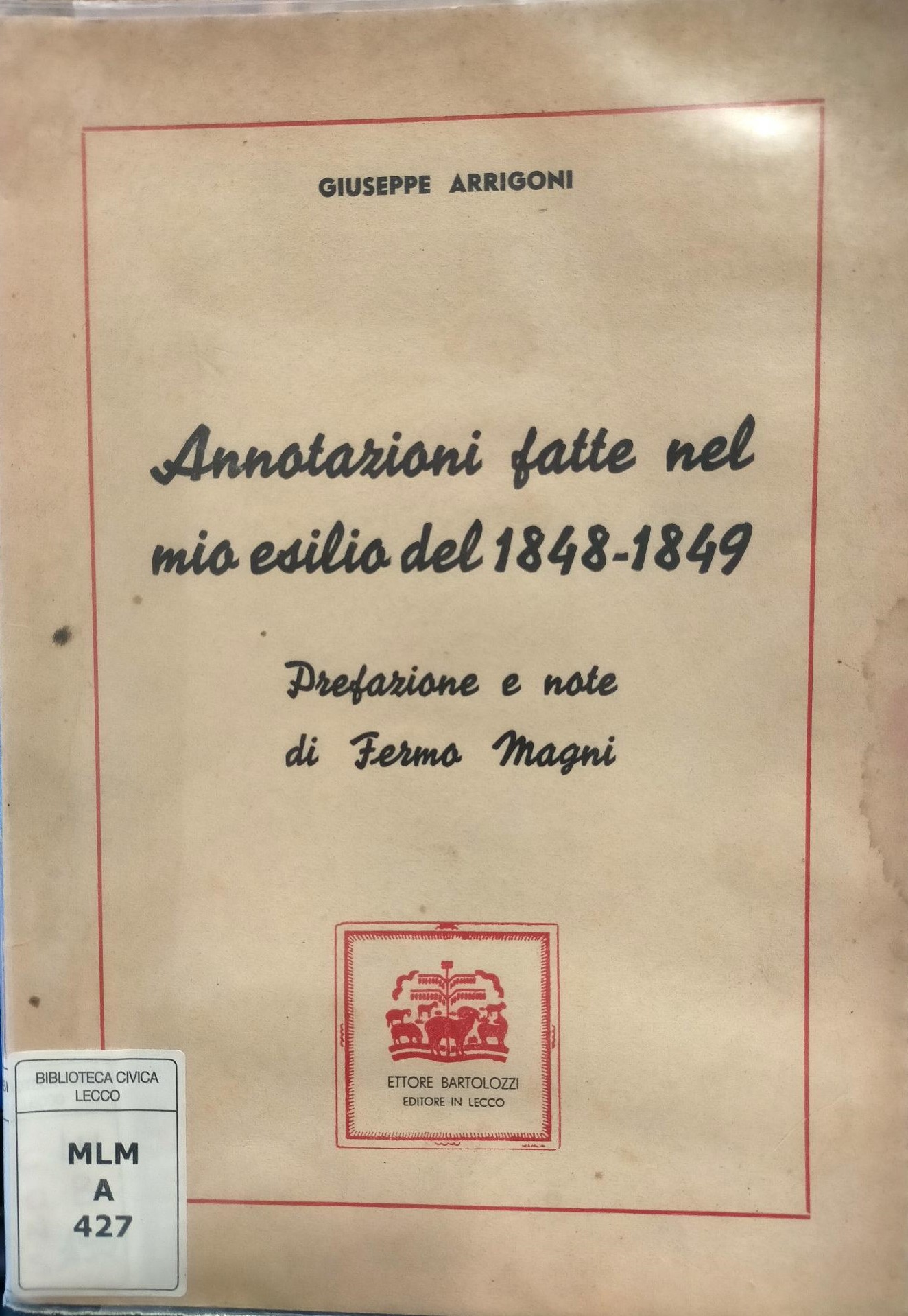

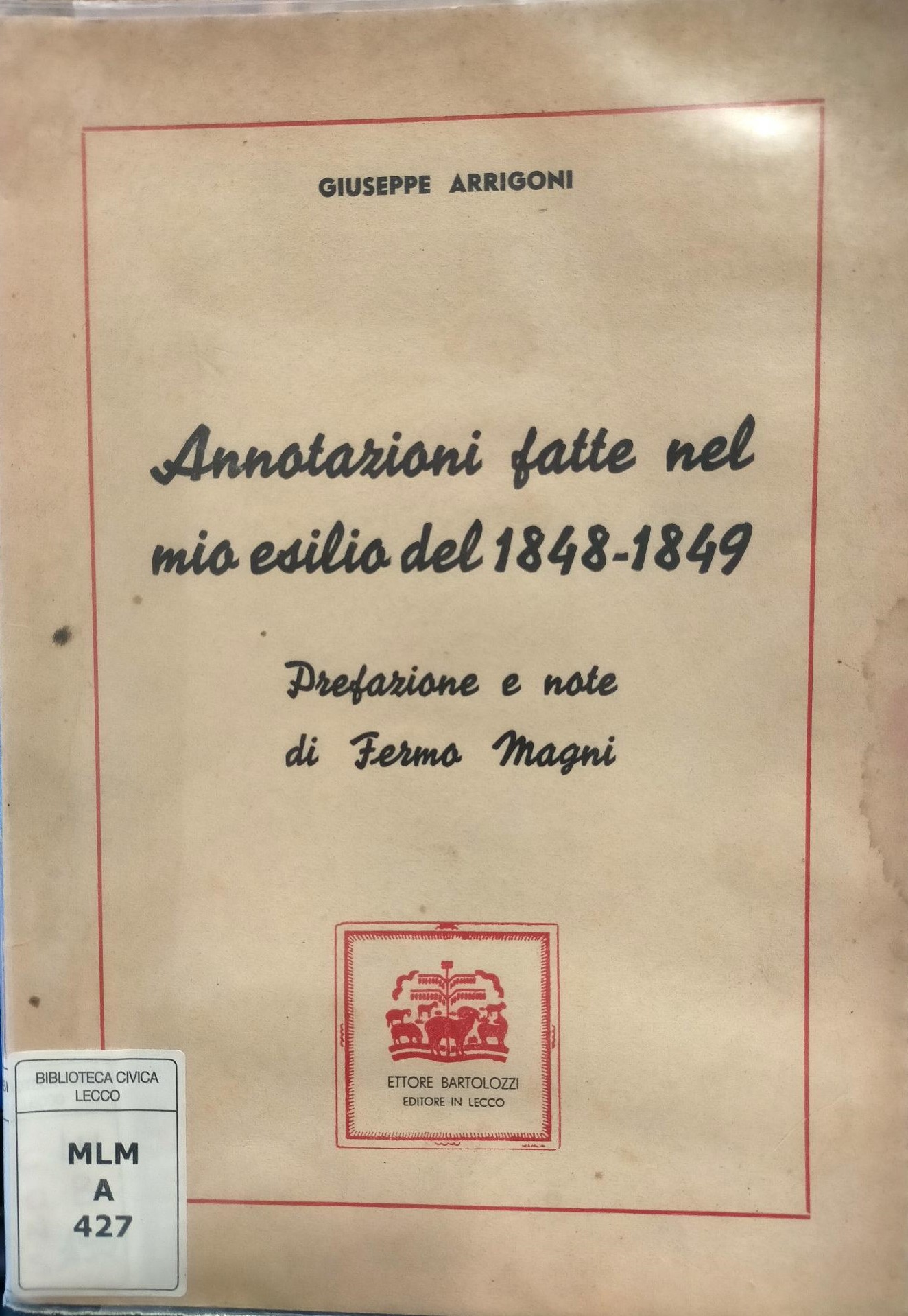

Qui ricordiamo che, patriota risorgimentale, dopo l’insurrezione antiaustriaca del marzo 1848 che mobilitò anche Lecco, l’Arrigoni fu costretto all’esilio per circa un anno. Un periodo durante il quale tenne un diario puntuale rimasto tra i ricordi di famiglia fino al 1910, quando il nipote Carlo Arrigoni lo donò a Fermo Magni, altro non secondario personaggio valsassinese. Pure introbiese, nato nel 1874 e morto nel 1935, anch’egli è ricordato soprattutto per un libro, una “Guida illustrata della Valsassina” uscita in una prima edizione nel 1904 e in una seconda nel 1926.

Magni, però, fu anche impegnato proprio nel tramandare la memoria dell’Arrigoni. E quando nel 1937 l’editore lecchese Ettore Bartolozzi ne pubblicò in 150 esemplari numerati il diario (“Annotazioni fatte nel mio esilio del 1848-1849”) la prefazione e le accuratissime note erano appunto quelle lasciate da Fermo Magni, scomparso due anni prima. Introducendo il “diario dell’esule”, proprio Magni ci racconta come l’Arrigoni fosse impegnato con ardore nella «propaganda patriottica e, come affiliato alla Giovane Italia, intervenne a quei congressi scientifici che coprivano col manto della scienza i preparativi rivoluzionari. Si arrivò così al 1848; Lecco e le terre che ha intorno ardevano di entusiasmo»

Introducendo il “diario dell’esule”, proprio Magni ci racconta come l’Arrigoni fosse impegnato con ardore nella «propaganda patriottica e, come affiliato alla Giovane Italia, intervenne a quei congressi scientifici che coprivano col manto della scienza i preparativi rivoluzionari. Si arrivò così al 1848; Lecco e le terre che ha intorno ardevano di entusiasmo»

Giuseppe Arrigoni fu chiamato a fare parte del Comitato di pubblica sicurezza a Lecco presieduto da Giuseppe Badoni: era una sorta di organo amministrativo locale che faceva riferimento al Governo provvisorio lombardo in sostituzione dell’autorità austriaca momentaneamente “scacciata”.

«L'Arrigoni – scrive Magni - volle essere con Giovanni Battista Ghislanzoni, segretario del Comitato “all'oggetto di poter stendere i proclami e le circolari”. Fu in questo tempo la vera anima del Comitato e della città. (…) Ma gli eventi ben presto precipitarono e gli Austriaci ritornavano in Lombardia ai primi di agosto. L'Arrigoni con gli amici del Comitato abbandonò la Patria. (…) Passò l'esilio in Isvizzera, a Torino, in Toscana, a Vigevano, finché nel marzo 1849, per incarico di Cesare Correnti, ritornava in Lombardia con l'intento di fomentare lo scoppio della rivoluzione in tutte le località che si prestassero alla difesa: suo compito preciso era quello di far insorgere la Valsassina, minare le gallerie di Varenna e di Bellano, creare difficoltà in ogni parte all'esercito austriaco. A Lecco l'Arrigoni affisse dei manifesti manoscritti invitanti la cittadinanza ad insorgere, a costituire la guardia nazionale, a tenersi pronta ad altri sacrifici. Ma l'antico Comitato non si fece vivo e l'agitatore si trovò solo; (…) nel luglio, avvertito che soldati stiriani cercavano di lui (…) ripassò la frontiera. Il nuovo esilio durò breve tempo, poiché l'Austria, rassicurata dalle condizioni disastrose del Piemonte dopo Novara, per pacificare gli animi facilitò il ritorno degli emigrati. A primi di ottobre l'Arrigoni era già a Lecco, ma, costretto a contenere la sua azione entro i limiti prescritti dallo straniero e ammaestrato da tante vicende, dedicò la sua attività ad ottenere tutti i vantaggi possibili alla sua Valsassina e si stabilì definitivamente ad Introbio».

Come detto, il diario dell’Arrigoni è preciso, ci consente di seguire l’ingegnere valsassinese giorno per giorno. Forse non si può parlare di esilio dorato: sul cuore del nostro viaggiatore pesano la lontananza della famiglia che «per circostanze economiche non posso far emigrare» e la preoccupazione di eventuali ritorsioni da parte dell’autorità proprio nei confronti dei famigliari. E comunque, nonostante «abbia grandissimo desiderio di veder la mia famiglia, pure io non andrò in patria finché vi saranno i Tedeschi perché troppo li odio e perché non mi fido.» Ma quel girovagare tra città e campagne, laghi e montagne, a volte rassomiglia a un viaggio di piacere o d’istruzione più che all’andare ramingo di un fuggitivo. Così che il diario assume anche l’aspetto di un’essenziale guida turistica. Per quanto sia stata scritta a uso personale.

Ma quel girovagare tra città e campagne, laghi e montagne, a volte rassomiglia a un viaggio di piacere o d’istruzione più che all’andare ramingo di un fuggitivo. Così che il diario assume anche l’aspetto di un’essenziale guida turistica. Per quanto sia stata scritta a uso personale.

E’ il 5 agosto 1848, quando l’Arrigoni lascia Lecco con altri compagni alle cinque del pomeriggio per arrivare quattro ore dopo a Menaggio e raggiungere verso mezzanotte Porlezza. Dove il prevosto don Ambrogio Magni, che pure era di origini introbiesi, «non volle neppure affacciarsi alla finestra». Il giorno dopo la comitiva arriva a Lugano e trova ospitalità a una mezz’ora di distanza, in una fattoria di Cortivallo «luogo eccellente per la meditazione»

L’8 agosto, il gruppo di esuli è in contatto con Giuseppe Mazzini e l’11 agosto arrivano a Lugano «i fucili che eran stati spediti a Lecco il 5 e n.20 barili di polvere, tre casse di cartucce e due cannoni. Vi staranno finché non venga il tempo di usarli».

Tra l’Italia a la Svizzera è comunque un gran movimento. Arrivano altri esuli che portano notizie fresche. Per esempio, il 15 agosto, «Domenico Scuri racconta che ieri in Lecco i tedeschi presero tre paia di scarpe in una bottega dicendo che avrebbe pagato Carlo Alberto, ma furon restituite pel comando di un maggiore».

La sosta luganese è comunque breve. Gli espatriati si spostano in Val Mesolcina, toccano Bellinzona, Giubiasco, Locarno e l’8 settembre raggiungono Arona che è Piemonte: visitano il San Carlone ma «quanto mi spiace non poter visitare il castello di Angera per esservi dei tedeschi». Dal lago Maggiore di nuovo in Svizzera, valicando il Passo del San Gottardo, scendendo nel Canton di Berna e poi Friburgo, Losanna, Ginevra e poi ancora in Piemonte a Domodossola a Torino e poi più giù ancora: a Genova e Livorno, a Firenze e infine a Roma. Non è il caso di ricordare tappa per tappa un itinerario che ha visto l’Arrigoni vagare per un anno, annotando sul proprio taccuino le cose viste, le chiese visitate, i panorami.

Registra anche gli incontri con alcuni valsassinesi: tre emigrati al lavoro in una fucina a Roveredo in Svizzera e alcuni bergamini a Vigevano dove arriva in occasione del suo rientro in Lombardia per la preventivata insurrezione valsassinese. Attraversando la Svizzera trova suggerimenti per lo sviluppo della sua Valsassina e si lancia in confronti che oggi definiremmo decisamente arditi, ma è pur vero che si era nella prima metà dell’Ottocento e ancora l’industrializzazione lombarda doveva partire: una valle che «somiglia alla parte di Valsassina che è da Introbio a Cortenova; sembra veder la Grigna; monti boscati coi pascoli, la Pioverna» e «i dintorni di Lucerna sono simili alla Brianza», mentre nella vicina valle di Enthobuch «gli uomini sono vestiti come quelli di Premana (spiega Magni: “Gli uomini di Premana vestivano e spesso vestono ancora, abiti di mezzalana color marrone, portano un cappello grosso, ruvido, che nella valle si dice trentino; zoccoli con larghe guigge che coprono quasi tutto il piede»).

Attraversando la Svizzera trova suggerimenti per lo sviluppo della sua Valsassina e si lancia in confronti che oggi definiremmo decisamente arditi, ma è pur vero che si era nella prima metà dell’Ottocento e ancora l’industrializzazione lombarda doveva partire: una valle che «somiglia alla parte di Valsassina che è da Introbio a Cortenova; sembra veder la Grigna; monti boscati coi pascoli, la Pioverna» e «i dintorni di Lucerna sono simili alla Brianza», mentre nella vicina valle di Enthobuch «gli uomini sono vestiti come quelli di Premana (spiega Magni: “Gli uomini di Premana vestivano e spesso vestono ancora, abiti di mezzalana color marrone, portano un cappello grosso, ruvido, che nella valle si dice trentino; zoccoli con larghe guigge che coprono quasi tutto il piede»).

Del resto, la Svizzera «è di lunga inferiore per bei prospetti alla nostra Brianza, alle nostre valli. Che vedete mai di sorprendente? Noi abbiamo di più dei capolavori di belle arti ad ogni momento, mentre la Svizzera difetta assolutamente» ma «gli svizzeri sanno trar profitti d'ogni inezia e innamorarne i forestieri. (…) I laghi Maggiore e di Como superano quello di Ginevra. A detta anche dei miei compagni la cascata della Troggia supera tutte quelle che abbiam visto in Isvizzera; la Valsassina presenta proporzionatamente all'estensione molti maggiori punti d vista che qualunque valle svizzera. (…) Se io dovrà scrivere ancora Guide di Lecco o della Valsassina noterò molte cose che mi sarebbe sfuggite, come di poca importanza, ma che vedo farsene carico dai viaggiatori. Parlerò molto delle miniere di Introbio, della strada di Trona e della Passata, della veduta del Legnone, ecc. Ne farò una traduzione in francese. Vorrei però introdurre nella Valsassina buoni alberghi, e pulitezza negli abitanti; gli svizzeri l'hanno; essi vivono alle spalle dei viaggiatori. Sarà bene avviare i miei valligiani a far bastoni, o cucchiai di legno da vendere, a raccogliere minerali, ecc.; descriverò gli abiti, parlerò dei differenti dialetti, farò che si apra un sentiero per veder bene la cascata della Troggia».

Riflessioni che Magni chiosa in questo modo: «Preziose le osservazioni e ottimi i propositi dell'esule! Peccato che non abbia poi potuto fare tutto quanto si era proposto: i buoni alberghi in Valsassina sono sorti almeno in qualche località, ma le piccole industrie che avrebbero portato tanto sollievo non sono nate; le bellezze della valle sono rimaste ovunque come erano, poco accessibili, basterebbe ricordare la cascata della Troggia, la Val dei Molini, la Rocca di Baeido».

Naturalmente, non mancano le considerazioni politiche. Amare considerazioni. Soprattutto per la delusione nei confronti di alcuni compagni di lotta che si sono defilati e di altri dimostratisi dei semplici spacconi. A cominciare dallo stesso Governo provvisorio milanese: «Birbanti sono tutti quelli del Governo provvisorio; alcuni li dicono solo incapaci, ma galantuomini. Io li dico birbanti perché hanno occupato un posto che sapevano non atto alle loro spalle. (…) meriterebbero la forca. Eppure sono così imprudenti che alcuni passeggiano ancora per Lugano, come se fossero esuli infelici. Perfidi infami. (…) siete tutti degni della forca». Per parte sua, Arrigoni dice di non essere stato apertamente attivo durante l’esilio «per timore che quelle bestie tedesche non inferocissero contro la mia famiglia. Credo di aver fatto la mia parte egualmente in segreto e per commissioni del Comitato. (…) Io preparai gli animi dei miei compaesani fin da giovanetto non omettendo occasione di tenerne parola anche quando era sommamente pericoloso parlar d'Italia; io scrissi sempre inculcando l'odio allo straniero; io nel gennaio dello scorso anno volai subito a Milano per sentire cosa si dovesse fare. (…) Presi lo schioppo e poi la penna.»

Per parte sua, Arrigoni dice di non essere stato apertamente attivo durante l’esilio «per timore che quelle bestie tedesche non inferocissero contro la mia famiglia. Credo di aver fatto la mia parte egualmente in segreto e per commissioni del Comitato. (…) Io preparai gli animi dei miei compaesani fin da giovanetto non omettendo occasione di tenerne parola anche quando era sommamente pericoloso parlar d'Italia; io scrissi sempre inculcando l'odio allo straniero; io nel gennaio dello scorso anno volai subito a Milano per sentire cosa si dovesse fare. (…) Presi lo schioppo e poi la penna.»

Ce n’è anche per molti lecchesi, con alcuni dei quali peraltro Arrigoni ha condiviso la via dell’esilio: «Volevano i Bellanesi farsi belli e spiattellarono sui giornali grandi imprese» e «il prevosto di Mandello voleva figurare e si gonfiava» o chi non durò nello stare in esilio e chi vi durò perché poteva anche permetterselo perché magari scapolo e senza impegni di lavoro o di famiglia, poté comunque continuare a portare avanti i propri affari o perché riceveva aiuti in denaro dal governo provvisorio lombardo. Lui, invece, dovette pagarsi tutto di tasca propria, compresa la corrispondenza politica.

Considerazioni che sconcertano anche Fermo Magni, il quale commenta: «Certo le tristezze dell'esilio e il dolore di veder precipitare la causa italiana rendono molto severo e ingiusto l'esule».

Gli strali dell’Arrigoni raggiungono anche coloro che hanno collaborato coi “tedeschi”. Compila una sorta di lista di proscrizione, non risparmia nemmeno l’arcivescovo Carlo Bartolomeo Romilli che era stato accolto dai milanesi come antiaustriaco e che invece si è dimostrato «un asino, un imbecille per lo meno». E allora «quando ritorneremo a Milano ci dovran avere anche i seguenti riguardi: quegli impiegati che si prestarono agli ordini austriaci si dovranno lasciare in libertà e secondo la gravità dei casi anche appiccare o mettere in prigione. Quegli impiegati che non fecer male ma che potendo emigrare non lo fecero non avranno più avanzamento; quegli che non potevano per impotenza, si potranno, portandosi bene, anche avanzare. Tale legge si appoggiata al motivo che non è giusto che un egoista pronto a servir anche il turco goda più di quello ce ha sofferto l'esiglio. Se tutti gl'impiegati lombardi fosser emigrati, l'austriaco non avrebbe imposto al Piemonte ed all'Europa.... Se nessuno fosse emigrato, la Lombardia non avrebbe ricuperato la libertà»

E allora «quando ritorneremo a Milano ci dovran avere anche i seguenti riguardi: quegli impiegati che si prestarono agli ordini austriaci si dovranno lasciare in libertà e secondo la gravità dei casi anche appiccare o mettere in prigione. Quegli impiegati che non fecer male ma che potendo emigrare non lo fecero non avranno più avanzamento; quegli che non potevano per impotenza, si potranno, portandosi bene, anche avanzare. Tale legge si appoggiata al motivo che non è giusto che un egoista pronto a servir anche il turco goda più di quello ce ha sofferto l'esiglio. Se tutti gl'impiegati lombardi fosser emigrati, l'austriaco non avrebbe imposto al Piemonte ed all'Europa.... Se nessuno fosse emigrato, la Lombardia non avrebbe ricuperato la libertà»

Ci sono poi, come sempre, gli opportunisti: «Io sono monarchico costituzionale e non ho mai amato la Repubblica. Quanti ne conobbi di quei che avversavan la fusione col Piemonte dichiarandosi repubblicani, che furon poi tra i primi ad assoggettarsi ancora all'austriaco mentre potevano senza grave danno star lontani. Quanti ne conobbi di quelli che giuravano che non avrebbe mai posto il piede sul Piemonte e poi andaron a sollecitare impieghi in Piemonte!».

Anche in questo caso, l’accusa è accompagnata da nomi e cognomi. E questa volta il Magni si sente in dovere di giustificare l’Arrigoni: «Sarà opportuno tener presente lo stato d'animo dell'esule in questi giudizi, spesso troppo rigidi e severi e qualche volta feroci. L'Arrigoni è uomo equilibrato e giusto, ma qui è troppo amareggiato e bisogna perdonargli qualche eccesso puramente verbale».

Il diario si conclude a Lugano il 29 luglio 1849, quando l’avvocato lecchese Bartolomeo Spini parte con il nipote per Zurigo: «Questi ieri m'imprestò mezza Spagna, ossia 58 lire». E dire che lo Spini era uno di quelli finito nell’elenco di quelli che se l’eran potuta prender comoda: «Spini è nubile, signore e non fece che il sacrificio dell'avviamento dello studio» ammettendo comunque che tale sacrificio fu comunque grande.

tracciandone anche l’avventurosa biografia.

Qui ricordiamo che, patriota risorgimentale, dopo l’insurrezione antiaustriaca del marzo 1848 che mobilitò anche Lecco, l’Arrigoni fu costretto all’esilio per circa un anno. Un periodo durante il quale tenne un diario puntuale rimasto tra i ricordi di famiglia fino al 1910, quando il nipote Carlo Arrigoni lo donò a Fermo Magni, altro non secondario personaggio valsassinese. Pure introbiese, nato nel 1874 e morto nel 1935, anch’egli è ricordato soprattutto per un libro, una “Guida illustrata della Valsassina” uscita in una prima edizione nel 1904 e in una seconda nel 1926.

Magni, però, fu anche impegnato proprio nel tramandare la memoria dell’Arrigoni. E quando nel 1937 l’editore lecchese Ettore Bartolozzi ne pubblicò in 150 esemplari numerati il diario (“Annotazioni fatte nel mio esilio del 1848-1849”) la prefazione e le accuratissime note erano appunto quelle lasciate da Fermo Magni, scomparso due anni prima.

Giuseppe Arrigoni fu chiamato a fare parte del Comitato di pubblica sicurezza a Lecco presieduto da Giuseppe Badoni: era una sorta di organo amministrativo locale che faceva riferimento al Governo provvisorio lombardo in sostituzione dell’autorità austriaca momentaneamente “scacciata”.

«L'Arrigoni – scrive Magni - volle essere con Giovanni Battista Ghislanzoni, segretario del Comitato “all'oggetto di poter stendere i proclami e le circolari”. Fu in questo tempo la vera anima del Comitato e della città. (…) Ma gli eventi ben presto precipitarono e gli Austriaci ritornavano in Lombardia ai primi di agosto. L'Arrigoni con gli amici del Comitato abbandonò la Patria. (…) Passò l'esilio in Isvizzera, a Torino, in Toscana, a Vigevano, finché nel marzo 1849, per incarico di Cesare Correnti, ritornava in Lombardia con l'intento di fomentare lo scoppio della rivoluzione in tutte le località che si prestassero alla difesa: suo compito preciso era quello di far insorgere la Valsassina, minare le gallerie di Varenna e di Bellano, creare difficoltà in ogni parte all'esercito austriaco. A Lecco l'Arrigoni affisse dei manifesti manoscritti invitanti la cittadinanza ad insorgere, a costituire la guardia nazionale, a tenersi pronta ad altri sacrifici. Ma l'antico Comitato non si fece vivo e l'agitatore si trovò solo; (…) nel luglio, avvertito che soldati stiriani cercavano di lui (…) ripassò la frontiera. Il nuovo esilio durò breve tempo, poiché l'Austria, rassicurata dalle condizioni disastrose del Piemonte dopo Novara, per pacificare gli animi facilitò il ritorno degli emigrati. A primi di ottobre l'Arrigoni era già a Lecco, ma, costretto a contenere la sua azione entro i limiti prescritti dallo straniero e ammaestrato da tante vicende, dedicò la sua attività ad ottenere tutti i vantaggi possibili alla sua Valsassina e si stabilì definitivamente ad Introbio».

Come detto, il diario dell’Arrigoni è preciso, ci consente di seguire l’ingegnere valsassinese giorno per giorno. Forse non si può parlare di esilio dorato: sul cuore del nostro viaggiatore pesano la lontananza della famiglia che «per circostanze economiche non posso far emigrare» e la preoccupazione di eventuali ritorsioni da parte dell’autorità proprio nei confronti dei famigliari. E comunque, nonostante «abbia grandissimo desiderio di veder la mia famiglia, pure io non andrò in patria finché vi saranno i Tedeschi perché troppo li odio e perché non mi fido.»

E’ il 5 agosto 1848, quando l’Arrigoni lascia Lecco con altri compagni alle cinque del pomeriggio per arrivare quattro ore dopo a Menaggio e raggiungere verso mezzanotte Porlezza. Dove il prevosto don Ambrogio Magni, che pure era di origini introbiesi, «non volle neppure affacciarsi alla finestra». Il giorno dopo la comitiva arriva a Lugano e trova ospitalità a una mezz’ora di distanza, in una fattoria di Cortivallo «luogo eccellente per la meditazione»

L’8 agosto, il gruppo di esuli è in contatto con Giuseppe Mazzini e l’11 agosto arrivano a Lugano «i fucili che eran stati spediti a Lecco il 5 e n.20 barili di polvere, tre casse di cartucce e due cannoni. Vi staranno finché non venga il tempo di usarli».

Tra l’Italia a la Svizzera è comunque un gran movimento. Arrivano altri esuli che portano notizie fresche. Per esempio, il 15 agosto, «Domenico Scuri racconta che ieri in Lecco i tedeschi presero tre paia di scarpe in una bottega dicendo che avrebbe pagato Carlo Alberto, ma furon restituite pel comando di un maggiore».

La sosta luganese è comunque breve. Gli espatriati si spostano in Val Mesolcina, toccano Bellinzona, Giubiasco, Locarno e l’8 settembre raggiungono Arona che è Piemonte: visitano il San Carlone ma «quanto mi spiace non poter visitare il castello di Angera per esservi dei tedeschi». Dal lago Maggiore di nuovo in Svizzera, valicando il Passo del San Gottardo, scendendo nel Canton di Berna e poi Friburgo, Losanna, Ginevra e poi ancora in Piemonte a Domodossola a Torino e poi più giù ancora: a Genova e Livorno, a Firenze e infine a Roma. Non è il caso di ricordare tappa per tappa un itinerario che ha visto l’Arrigoni vagare per un anno, annotando sul proprio taccuino le cose viste, le chiese visitate, i panorami.

Registra anche gli incontri con alcuni valsassinesi: tre emigrati al lavoro in una fucina a Roveredo in Svizzera e alcuni bergamini a Vigevano dove arriva in occasione del suo rientro in Lombardia per la preventivata insurrezione valsassinese.

Del resto, la Svizzera «è di lunga inferiore per bei prospetti alla nostra Brianza, alle nostre valli. Che vedete mai di sorprendente? Noi abbiamo di più dei capolavori di belle arti ad ogni momento, mentre la Svizzera difetta assolutamente» ma «gli svizzeri sanno trar profitti d'ogni inezia e innamorarne i forestieri. (…) I laghi Maggiore e di Como superano quello di Ginevra. A detta anche dei miei compagni la cascata della Troggia supera tutte quelle che abbiam visto in Isvizzera; la Valsassina presenta proporzionatamente all'estensione molti maggiori punti d vista che qualunque valle svizzera. (…) Se io dovrà scrivere ancora Guide di Lecco o della Valsassina noterò molte cose che mi sarebbe sfuggite, come di poca importanza, ma che vedo farsene carico dai viaggiatori. Parlerò molto delle miniere di Introbio, della strada di Trona e della Passata, della veduta del Legnone, ecc. Ne farò una traduzione in francese. Vorrei però introdurre nella Valsassina buoni alberghi, e pulitezza negli abitanti; gli svizzeri l'hanno; essi vivono alle spalle dei viaggiatori. Sarà bene avviare i miei valligiani a far bastoni, o cucchiai di legno da vendere, a raccogliere minerali, ecc.; descriverò gli abiti, parlerò dei differenti dialetti, farò che si apra un sentiero per veder bene la cascata della Troggia».

Riflessioni che Magni chiosa in questo modo: «Preziose le osservazioni e ottimi i propositi dell'esule! Peccato che non abbia poi potuto fare tutto quanto si era proposto: i buoni alberghi in Valsassina sono sorti almeno in qualche località, ma le piccole industrie che avrebbero portato tanto sollievo non sono nate; le bellezze della valle sono rimaste ovunque come erano, poco accessibili, basterebbe ricordare la cascata della Troggia, la Val dei Molini, la Rocca di Baeido».

Naturalmente, non mancano le considerazioni politiche. Amare considerazioni. Soprattutto per la delusione nei confronti di alcuni compagni di lotta che si sono defilati e di altri dimostratisi dei semplici spacconi. A cominciare dallo stesso Governo provvisorio milanese: «Birbanti sono tutti quelli del Governo provvisorio; alcuni li dicono solo incapaci, ma galantuomini. Io li dico birbanti perché hanno occupato un posto che sapevano non atto alle loro spalle. (…) meriterebbero la forca. Eppure sono così imprudenti che alcuni passeggiano ancora per Lugano, come se fossero esuli infelici. Perfidi infami. (…) siete tutti degni della forca».

Ce n’è anche per molti lecchesi, con alcuni dei quali peraltro Arrigoni ha condiviso la via dell’esilio: «Volevano i Bellanesi farsi belli e spiattellarono sui giornali grandi imprese» e «il prevosto di Mandello voleva figurare e si gonfiava» o chi non durò nello stare in esilio e chi vi durò perché poteva anche permetterselo perché magari scapolo e senza impegni di lavoro o di famiglia, poté comunque continuare a portare avanti i propri affari o perché riceveva aiuti in denaro dal governo provvisorio lombardo. Lui, invece, dovette pagarsi tutto di tasca propria, compresa la corrispondenza politica.

Considerazioni che sconcertano anche Fermo Magni, il quale commenta: «Certo le tristezze dell'esilio e il dolore di veder precipitare la causa italiana rendono molto severo e ingiusto l'esule».

Gli strali dell’Arrigoni raggiungono anche coloro che hanno collaborato coi “tedeschi”. Compila una sorta di lista di proscrizione, non risparmia nemmeno l’arcivescovo Carlo Bartolomeo Romilli che era stato accolto dai milanesi come antiaustriaco e che invece si è dimostrato «un asino, un imbecille per lo meno».

Ci sono poi, come sempre, gli opportunisti: «Io sono monarchico costituzionale e non ho mai amato la Repubblica. Quanti ne conobbi di quei che avversavan la fusione col Piemonte dichiarandosi repubblicani, che furon poi tra i primi ad assoggettarsi ancora all'austriaco mentre potevano senza grave danno star lontani. Quanti ne conobbi di quelli che giuravano che non avrebbe mai posto il piede sul Piemonte e poi andaron a sollecitare impieghi in Piemonte!».

Anche in questo caso, l’accusa è accompagnata da nomi e cognomi. E questa volta il Magni si sente in dovere di giustificare l’Arrigoni: «Sarà opportuno tener presente lo stato d'animo dell'esule in questi giudizi, spesso troppo rigidi e severi e qualche volta feroci. L'Arrigoni è uomo equilibrato e giusto, ma qui è troppo amareggiato e bisogna perdonargli qualche eccesso puramente verbale».

Il diario si conclude a Lugano il 29 luglio 1849, quando l’avvocato lecchese Bartolomeo Spini parte con il nipote per Zurigo: «Questi ieri m'imprestò mezza Spagna, ossia 58 lire». E dire che lo Spini era uno di quelli finito nell’elenco di quelli che se l’eran potuta prender comoda: «Spini è nubile, signore e non fece che il sacrificio dell'avviamento dello studio» ammettendo comunque che tale sacrificio fu comunque grande.

Dario Cercek