'La Gioconda rubata al Louvre nascosta a casa di mia nonna': il libro di Germana Marini

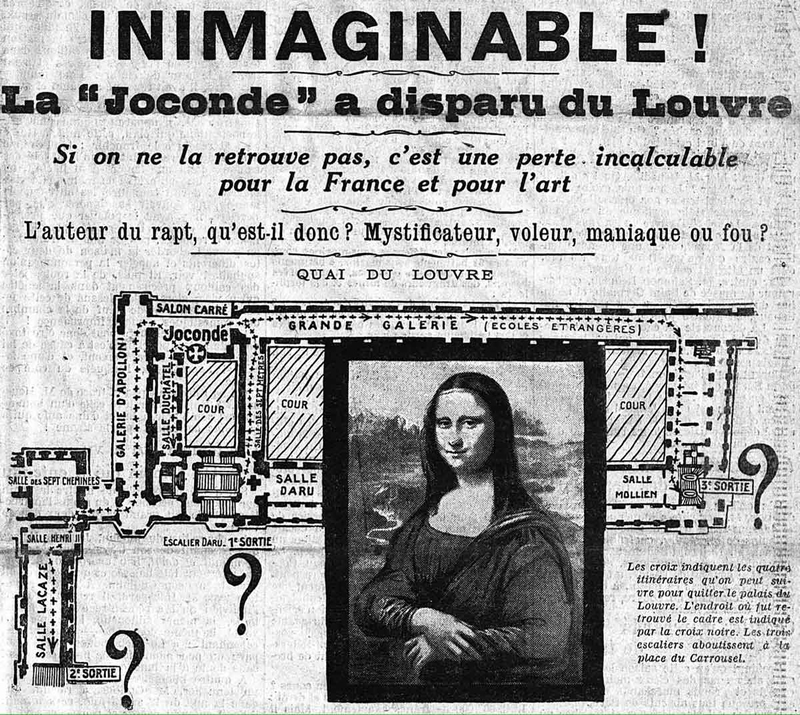

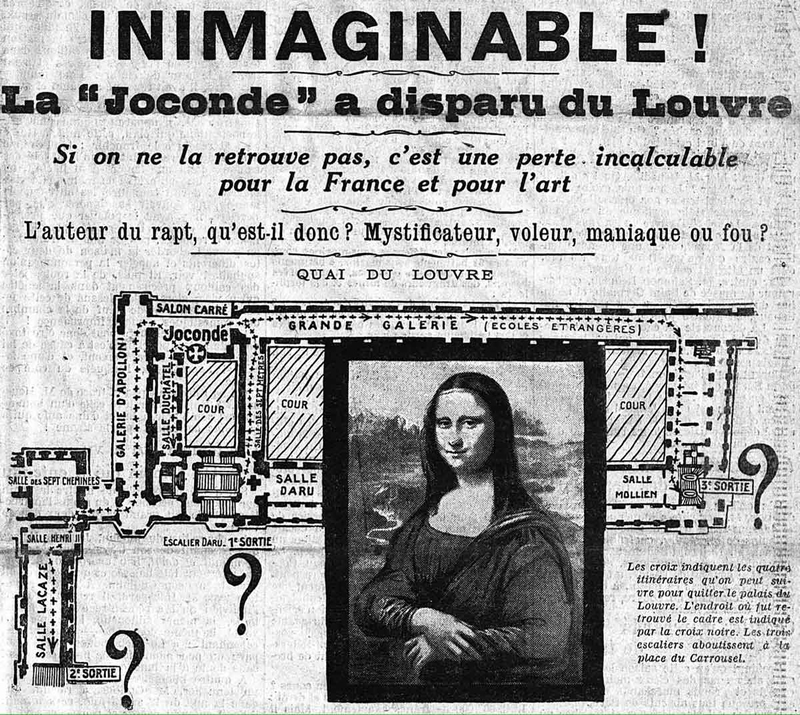

Il clamoroso furto dei gioielli napoleonici al Museo del Louvre di Parigi non poteva non richiamare all’attenzione delle cronache quell’altro furto di oltre un secolo fa, forse ancora più clamoroso: era l’anno 1911, quando l’italiano Vincenzo Peruggia sottrasse nientemeno che la tavola della “Gioconda” di Leonardo, allora non ancora celeberrima come lo sarebbe diventata in seguito. Lo stesso furto contribuì alla sua rinomanza.

Che c’entriamo, noi lecchesi? Nulla, diremmo. Peruggia era un imbianchino e decoratore di Dumenza, paese nei pressi del lago Maggiore, emigrato in Francia, come molti altri della sua terra, alla ricerca di un lavoro meno da fame di quanto fosse la vita nelle nostre contrade all’epoca ben misere. La storia si snoda tutta lì: tra Dumenza, Parigi e viceversa. Tutt’al più Firenze. E mettiamoci anche Londra.

Ma Lecco? Niente. Zia Jole a parte. Che non era di Lecco pur avendovi soggiornato per un periodo imprecisato, ospite di una nipote - Germana Marini - che a Lecco sarebbe arrivata in seguito e che avrebbe poi acquisito anche una certa notorietà per la pubblicazione di alcune raccolte di poesie e altri libri. Uno dei quali è appunto dedicato a quella storia della Gioconda nella versione confidatagli segretamente proprio dalla zia Jole.

Una versione che molto si discosta da quella data ormai per assodata. E di cui si è scritto in molti libri storici o romanzati, in fumetti e storie per bambini, raccontata anche in film e sceneggiati televisivi. Ispirando inoltre altre infinite varianti. Lo stesso Archivio storico di Firenze vi ha dedicato non poco spazio sul proprio sito internet.

In sintesi, la vicenda è questa. Vincenzo Peruggia, nato a Dumenza l’8 ottobre 1881, studia fino alla terza elementare; dodicenne va a lavorare a Milano dove impara il mestiere di imbianchino e decoratore, vi resta sette anni per poi seguire il padre muratore a Lione e lavorare in una fabbrica di vernici finché resta intossicato dal piombo utilizzato per le produzione; decide quindi di rientrare in Italia per guarire e viene pure convocato per la visita di leva, ma è scartato perché di gracile costituzione (però anni più tardi, con lo scoppio della Prima guerra mondiale, verrà buono anche lui). Nel 1907 torna in Francia lavorando un’impresa con incarichi delicati, per esempio la cura dei quadri esposti al Museo del Louvre. Ed è così che matura l’idea e il 22 agosto 1911, un lunedì che anche allora era giorno tradizionale di chiusura dei musei, stacca il quadro dalla parete, si libera di cornice e vetro, lo avvolge in un camice e se lo porta a casa, in rue de l’Hôpital Saint Louis, in uno dei quartieri popolari della città. In quella casa, la tavola in legno – 77 centimetri per 93 – sarebbe rimasta per oltre due anni.

In sintesi, la vicenda è questa. Vincenzo Peruggia, nato a Dumenza l’8 ottobre 1881, studia fino alla terza elementare; dodicenne va a lavorare a Milano dove impara il mestiere di imbianchino e decoratore, vi resta sette anni per poi seguire il padre muratore a Lione e lavorare in una fabbrica di vernici finché resta intossicato dal piombo utilizzato per le produzione; decide quindi di rientrare in Italia per guarire e viene pure convocato per la visita di leva, ma è scartato perché di gracile costituzione (però anni più tardi, con lo scoppio della Prima guerra mondiale, verrà buono anche lui). Nel 1907 torna in Francia lavorando un’impresa con incarichi delicati, per esempio la cura dei quadri esposti al Museo del Louvre. Ed è così che matura l’idea e il 22 agosto 1911, un lunedì che anche allora era giorno tradizionale di chiusura dei musei, stacca il quadro dalla parete, si libera di cornice e vetro, lo avvolge in un camice e se lo porta a casa, in rue de l’Hôpital Saint Louis, in uno dei quartieri popolari della città. In quella casa, la tavola in legno – 77 centimetri per 93 – sarebbe rimasta per oltre due anni.

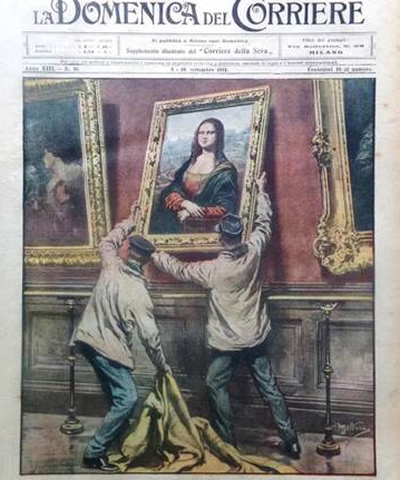

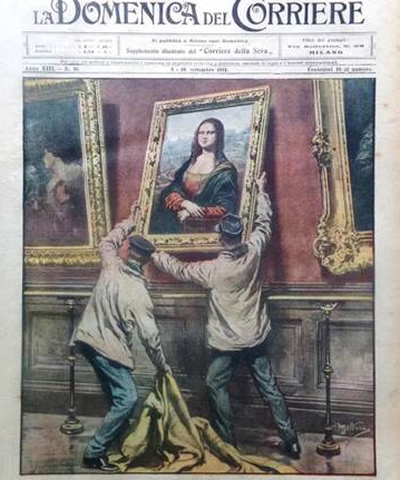

Dopo un misterioso viaggio a Londra, nel novembre 2013, Peruggia, firmandosi Leonardo V. (a suo modo beffardo: quella V starà poi per Vinci) scrive a un antiquario fiorentino proponendogli di acquistare a prezzo di favore la “Gioconda” affinché andasse ad arricchire le collezioni della Galleria degli Uffizi. L’antiquario sembra abboccare e “monsieur V.” scende a Firenze alloggiando all’Hotel Tripoli (che poi, proprio per l’accaduto, sarà rinominato Hotel Gioconda e accoglierà turisti ancora negli anni Duemila). La Polizia lo arresta senza difficoltà. Il quadro leonardesco viene restituito alla Francia, non prima di brevissime esposizioni a Firenze, Roma e Milano con migliaia di visitatori a mettersi in coda per poterlo ammirare. Più per il richiamo della cronaca che per autentico interesse artistico: come accade pure oggi. Processato, nel giugno 1914 Peruggia viene condannato a un anno e 15 giorni di carcere. Nel processo d’appello del successivo 29 luglio, la pena è ridotta a sette mesi e otto giorni. In definitiva già scontati e quindi viene scarcerato. Torna a Dumenza per poi essere arruolato e spedito al fronte, resta travolto dalla rotta di Caporetto e arrestato dagli austrici. Finita la guerra, torna al paese natale, sposa Annunciata Rossi e, dopo la nascita della figlia Celestina, riemigra in Francia con la famiglia. Per ingannare le autorità francesi, sul passaporto usa il secondo nome, Pietro. Muore d’infarto l’8 ottobre 1925, giorno del suo compleanno. E sono - proprio in questo mese - cent’anni giusti giusti. Vai a pensare che i ladri del Louvre non abbiano, pur con qualche giorno di ritardo, voluto celebrarne proprio questo centenario. Sarebbe suggestivo.

Processato, nel giugno 1914 Peruggia viene condannato a un anno e 15 giorni di carcere. Nel processo d’appello del successivo 29 luglio, la pena è ridotta a sette mesi e otto giorni. In definitiva già scontati e quindi viene scarcerato. Torna a Dumenza per poi essere arruolato e spedito al fronte, resta travolto dalla rotta di Caporetto e arrestato dagli austrici. Finita la guerra, torna al paese natale, sposa Annunciata Rossi e, dopo la nascita della figlia Celestina, riemigra in Francia con la famiglia. Per ingannare le autorità francesi, sul passaporto usa il secondo nome, Pietro. Muore d’infarto l’8 ottobre 1925, giorno del suo compleanno. E sono - proprio in questo mese - cent’anni giusti giusti. Vai a pensare che i ladri del Louvre non abbiano, pur con qualche giorno di ritardo, voluto celebrarne proprio questo centenario. Sarebbe suggestivo.

Mistero dei misteri, infine, nel 1947 verrà ritrovato in Alta Savoia un clochard morto, con in tasca documenti intestati proprio a Pietro Peruggia. La spiegazione che viene data è che al nostro imbianchino fossero stati a suo tempo rubati i documenti e non avesse sporto regolare denuncia.

Da parte sua, il “nostro eroe” giustifica il suo gesto come un tentativo di restituire all’Italia almeno una delle tante opere d’arte sottratte da Napoleone al nostro Paese. In realtà, la Gioconda non faceva parte del bottino napoleonico (era stato lo stesso Leonardo a portarsela in Francia), ma Peruggia sente spesso i visitatori del Louvre raccontare come molti di quei quadri fossero italiani e avrebbero forse dovuto tornare in patria. Per Peruggia, la Gioconda è stata dipinta da un italiano e tanto basta. Perdipiù è più facile da trafugare rispetto ad altre opere di dimensioni maggiori sulle quali aveva inizialmente posato gli occhi.

A grandi linee, questa è la storia del furto della Gioconda e del suo autore. Raccontata, come detto, in diversi modi. Citiamo solo qualche titolo non essendo l’intento nostro di tracciare una vera e propria bibliografia. Lo storico inglese Donald Sasson si occupò del caso nel suo libro “La Gioconda. L’avventurosa storia del quadro più famoso del mondo” (pubblicato nel 2001 e in edizione italiana l’anno seguente dall’editore Carocci). Tra le altre cose, Sasson, che tra l’altro prende per buona la morte di Peruggia nel 1947, ci dice come nel 1911, in Francia, «la cultura popolare sfruttò appieno il furto: canzoni, cartoline, spettacoli di cabaret e varietà presero di mira il servizio di sicurezza del Louvre» e «meno di due settimane dopo il furto venne presentato un cortometraggio umoristico», oltre naturalmente alle polemiche artistiche e politiche, condite da una buona dose di antisemitismo (c’erano ancora gli echi del cosiddetto affare Dreyfus).

Tra le altre cose, Sasson, che tra l’altro prende per buona la morte di Peruggia nel 1947, ci dice come nel 1911, in Francia, «la cultura popolare sfruttò appieno il furto: canzoni, cartoline, spettacoli di cabaret e varietà presero di mira il servizio di sicurezza del Louvre» e «meno di due settimane dopo il furto venne presentato un cortometraggio umoristico», oltre naturalmente alle polemiche artistiche e politiche, condite da una buona dose di antisemitismo (c’erano ancora gli echi del cosiddetto affare Dreyfus).

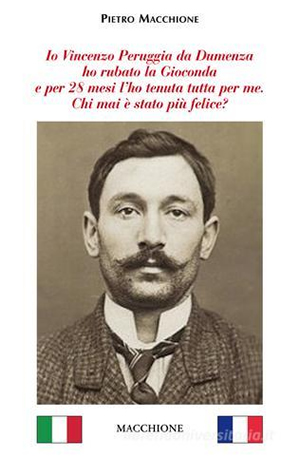

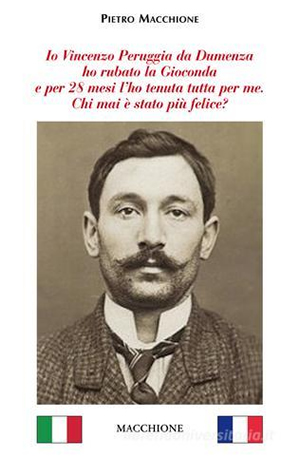

“Il genio criminale. Storie di spie, ladri e truffatori” è invece un volume uscito per Mondadori nel 2009, curato dal giallista Carlo Lucarelli e dal criminologo Massimo Picozzi. Vi si ricostruiscono le figure di alcuni protagonisti di fatti di cronaca: Peruggia figura come “il ladro”, accanto, tra gli altri, al “sequestratore” Graziano Mesina, al “bandito” Felice Maniero, alla “predatrice televisiva” Wanna Marchi. Sull’imbianchino di Dumenza, gli autori si chiedono: «E’ difficile capire cosa passi per la testa del ladro. Cosa vuole? Vuole dei soldi? Oppure è davvero mosso da spirito patriottico? E poi, dopo aver religiosamente custodito il ritratto per più di due anni, perché affidarlo a un estraneo senza alcuna garanzia?». Vi è poi “Il furto della Gioconda” dello storico francese Jean-Yves Le Naour uscito nel 2013 (in Italia per le edizioni Odoya). Ma soprattutto vi è l’imprescindibile e documentatissimo libro pubblicato nel 2016 dall’editore varesino Pietro Macchione che lo ha curato in prima persona e dal titolo che è un poema: “Io Vincenzo Peruggia da Dumenza ho rubato la Gioconda e per 28 mesi l’ho tenuta tutta per me. Chi mai è stato più felice?”

Vi è poi “Il furto della Gioconda” dello storico francese Jean-Yves Le Naour uscito nel 2013 (in Italia per le edizioni Odoya). Ma soprattutto vi è l’imprescindibile e documentatissimo libro pubblicato nel 2016 dall’editore varesino Pietro Macchione che lo ha curato in prima persona e dal titolo che è un poema: “Io Vincenzo Peruggia da Dumenza ho rubato la Gioconda e per 28 mesi l’ho tenuta tutta per me. Chi mai è stato più felice?”

Come detto, in alcuni punti le ricostruzioni divergono. Tutte sono però concordi nel dire che dall’agosto 2011 al novembre 2013, la Gioconda restò sempre a Parigi. Nella stanza di Vincenzo Peruggia che solo per un breve periodo, temendo fosse danneggiata dall’umidità della propria stanza, l’affidò a un amico, Vincenzo Lancellotti, riprendendosela dopo essere riuscito a procurarsi una buona cassa in cui deporre il dipinto

Come detto, in alcuni punti le ricostruzioni divergono. Tutte sono però concordi nel dire che dall’agosto 2011 al novembre 2013, la Gioconda restò sempre a Parigi. Nella stanza di Vincenzo Peruggia che solo per un breve periodo, temendo fosse danneggiata dall’umidità della propria stanza, l’affidò a un amico, Vincenzo Lancellotti, riprendendosela dopo essere riuscito a procurarsi una buona cassa in cui deporre il dipinto

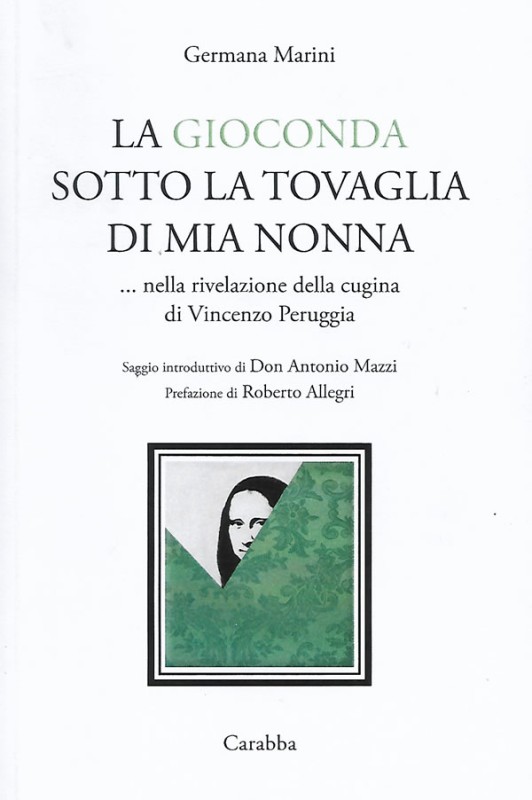

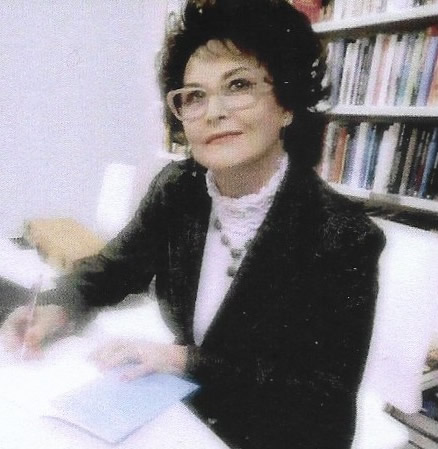

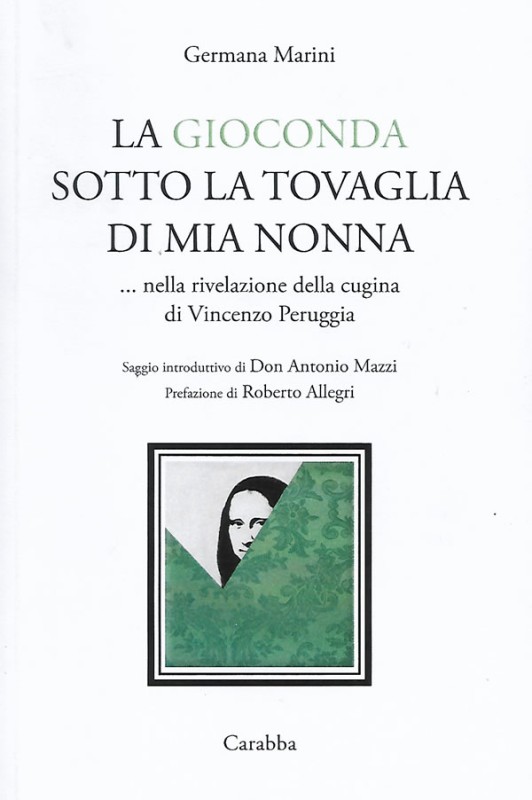

La zia Jole, però, la raccontava diversamente, confidandosi con la nipote che ne avrebbe poi dato conto nel libro “La Gioconda sotto la tovaglia di mia nonna” (edizioni Carabba, 2021) che avrebbe finalmente dovuto svelare la verità sul “caso” e che invece confonde ancora più le idee per alcune incongruenza o perché a poco a poco sembra che il ricordo dell’intreccio, da parte della zia o della nipote, fosse andato sbiadendo. La nipote in questione, comunque, è Germana Marini, nata a Racconigi in provincia di Cuneo nel 1943, venuta ad abitare a Pescarenico con la famiglia a soli tre anni e deceduta nel 2022, un anno dopo l’uscita della “sua” Gioconda. Aveva probabilmente pensato fosse ormai venuto il momento di raccontare.

La nipote in questione, comunque, è Germana Marini, nata a Racconigi in provincia di Cuneo nel 1943, venuta ad abitare a Pescarenico con la famiglia a soli tre anni e deceduta nel 2022, un anno dopo l’uscita della “sua” Gioconda. Aveva probabilmente pensato fosse ormai venuto il momento di raccontare.

E’ questo il filo che ci porta a Dumenza. Ricostruiamo, dunque, la linea genealogica come ce la presenta la stessa Marini. Pur con qualche tassello mancante che pone più dì un interrogativo. Nel 1885, a Dumenza, da papà Federico e mamma Germania (si chiamava proprio così) nasceva Giuseppina Rossi, unica femmina di cinque fratelli: i quattro maschi sarebbero tutti emigrati in Francia e due non avrebbero fatto ritorno, uno morto di broncopolmonite e l’altro in un incidente sul lavoro. All’età di 21 anni, Giuseppina sposava Adolfo Marini, un finanziere di Ancona che prestava servizio sul confine italo-svizzero del Luinese. Il primo incontro, peraltro, non fu tra i più promettenti: per un qualche motivo, infatti, il doganiere aveva multato la giovane Giuseppina, «torto che lei non avrebbe mai cessato d’imputargli».

Nel 1885, a Dumenza, da papà Federico e mamma Germania (si chiamava proprio così) nasceva Giuseppina Rossi, unica femmina di cinque fratelli: i quattro maschi sarebbero tutti emigrati in Francia e due non avrebbero fatto ritorno, uno morto di broncopolmonite e l’altro in un incidente sul lavoro. All’età di 21 anni, Giuseppina sposava Adolfo Marini, un finanziere di Ancona che prestava servizio sul confine italo-svizzero del Luinese. Il primo incontro, peraltro, non fu tra i più promettenti: per un qualche motivo, infatti, il doganiere aveva multato la giovane Giuseppina, «torto che lei non avrebbe mai cessato d’imputargli».

Giuseppina seguì poi «il coniuge per anni nelle varie località dove, via via, era stato destinato, stabilendo infine la loro fissa dimora a Lecco». Dove più avanti nel tempo sarebbe appunto arrivata per altre vie anche Germana. Ma di Giuseppina e del marito Adolfo non ci viene detto quando e per quanto. Ma solo che «Giuseppina si era tuttavia imposta affinché le fosse concesso di far ritorno a Dumenza ad ogni occasione propizia, specie nelle vacanze estive. (…) Durante quelle lunghe permanenze, a Giuseppina riusciva di mantenere rapporti stretti con parenti e amici.»

In quanto a nozze, inoltre, uno dei due fratelli sopravvissuti di Giuseppina e cioè Giuseppe detto “Pep” aveva sposato Maria Peruggia, sorella di Vincenzo. E si cominciano a stringere i legami. Inoltre, Giuseppina e Giuseppe erano cugini di primo grado di Annunciata Rossi che, abbiamo visto, avrebbe sposato proprio Vincenzo.

Giuseppina ebbe quattro figli: il primogenito, Alessandro, sarebbe diventato il padre di Germana e la terzogenita è appunto la zia Jole. Quando Germana nacque, la storia del furto della Gioconda da parte di Vincenzo Peruggia era già bell’e dimenticata, tanto più che erano altri i problemi a cui pensare: una nuova terribile guerra e poi la ricostruzione e poi eccetera…

Di Annunciata Rossi, però, la nonna Giuseppina non era stata solo cugina – racconta Marini -, ma anche confidente, consigliera, più che una sorella maggiore. Le dava lezioni di cucito e suggerimenti per la vita.

Anche a proposito di Vincenzo: «Zia Jole mi raccontava che sua madre si era accompagnata spesso ad Annunciata in lunghe passeggiate, durante le quali non mancava di perorare la causa del suo innamorato».

Ma veniamo al fatidico 22 agosto 1911. A quella data, Giuseppina aveva 26 anni ed era già sposata da cinque; Vincenzo ne aveva 30 e Annunciata ancora 15. Potremmo quindi immaginare che la ragazza non avesse ancora pensieri per il suo futuro marito andatosene in Francia quando lei ne aveva 11. Però, secondo Germana Marini l’amore era già sbocciato, «a prima vista» e «non si affievolì allorché Vincenzo si recò a lavorare in Francia, bensì si rinsaldò.» Mah! Lo storico Le Naour ci informa che a Parigi, Vincenzo intrecciasse una relazione con una ventunenne alsaziana, Mathilde Deutschmann, domestica in una casa borghese.

Per Marini, Peruggia si sarebbe invece sentito in debito con Giuseppina «per la solerzia da lei profusa nel ruolo di intermediaria fra lui e Annunciata» e quindi volesse farle un dono. Quale dono? Nientepopodimeno che la Gioconda. Per quanto la storia “ufficiale” ci ricordi le lettere dell’imbianchino ai propri genitori: nell’ottobre 1912 annunciava infatti «d’essersi imbattuto in una grande fortuna – come sottolineano Lucarelli e Picozzi -, qualcosa che avrebbe permesso a mamma e papà di campare tranquilli per il resto dei loro giorni». Salvo poi non far più cenno a tale fortuna. E comunque, Marini assicura che durante la carcerazione, il decoratore si struggesse più che altro per Annunciata (che avrebbe sposato una decina di anni dopo). A tal proposito, Pietro Macchione riporta la testimonianza della figlia Celestina che, ormai ottantaduenne, in un’intervista del 1987 raccontava come mamma Annunciata avesse conosciuto Vincenzo «in casa di una comune parente dove andava a imparare a cucire» che appunto sarebbe la Giuseppina. Però, a quel tempo, «lui era già famoso per aver rubato la Gioconda e in paese aveva molte ammiratrici. Era molto bello, simpatico, allegro». E quindi si parla di un periodo decisamente successivo.

Non sappiamo se all’epoca del furto, la zia Jole fosse già nata, ma anche se lo fosse stata, una mano sarebbe troppo per contarle gli anni. E quindi ciò che racconterà alla nipote sarà frutto di altri racconti e altre memorie. De relato, come si dice nelle aule di tribunale.

Rispetto alla storia ufficiale, secondo la versione di zia Jole, la Gioconda non se ne sarebbe rimasta a Parigi, ma sarebbe passata anche da Dumenza. Dove Vincenzo Peruggia sarebbe tornato dopo il furto, salendo su un treno a Parigi e nascondendo la tavola leonardesca tra la biancheria sporca così che le guardie di confine non avrebbero approfondito i controlli.

Scrive Marini: «La prima cosa che Vincenzo fece una volta approdato al paesello, fu di recarsi da Giuseppina, al cospetto della quale trionfalmente esordì: “Varda un poo che bell regal t’ha purtaa el tò Vincenzin de Paris!: una tusa, dì la verità, che l’è una meraviglia!”. “Oh Signur!”, sbiancò la meschina, cercando a tentoni una sedia. “Famm setà giò, Signur, che am senti mal! Ma mì soo mia, come t’hee fai a cred che la tua cusina la sies tanta ignuranta de mia capì che chesta l’è ‘La Gioconnda’. Adess, i guardie i sarà in gir a cercala dapertutt… e fra pocch i verrà anca chì,,, no, no, te g’he de purtala via subit, prima che i me mena in preson!”».

E continua: «Vincenzo aveva supplicato invano la congiunta (?) di scovare nell’ambito della casa un nascondiglio sicuro, per pochi giorni soltanto, dopodiché ci avrebbe pensato lui a sollevarla dall’incomodo. Giuseppina gliel’aveva detto chiaro e tondo che il miglior partito era quello di costituirsi, non motivando la sottrazione in altro modo che dicendo la verità, pur col forte rischio di non esser creduto. Ma allorché era scoppiato in pianto, giurando che si sarebbe buttato sotto il treno, ammorbidendosi aveva acconsentito a custodire quella patata bollente per una durata di non più di tre giorni. Fatalmente destinata a protrarsi. (…) Giuseppina non era riuscita a prender sonno per notti; finché aveva dedotto che il luogo più impensabile dove occultare la tela (sic) era lo stenderla sotto la tovaglia verde in velluto damascato, posata sul tavolo in tinello. La stessa sulla quale il giorno appresso aveva collocato le tazzine e il bricco del caffè offerto con mani tremanti alle guardie, che avevano messo senza risultato ogni locale a soqquadro, “Per ora non abbiamo trovato nulla”, s’erano congedate. “Ma ritorneremo, stia certa”, (…) Giuseppina sobbalzava al minimo rumore, che le faceva salire il cuore in gola e afflosciare le gambe. Il padre andava e veniva, a seconda dell’estro (…) Rientrata dalle sue uscite-lampo, l’immediata premura della poveretta era di assicurarsi che colei che le procurava tanto affanno fosse sempre lì: sotto la tovaglia. Il suo timore era soprattutto quello che la madre, tornando a tardo pomeriggio dai campi, aprisse – come abitualmente faceva – la porta di casa ai tanti indigenti che mendicavano un tozzo di pane, ma nel contempo ad approfittatori belli e buoni, come un paio di mocciosetti, viziati e senza creanza. (…) Nel loro buttare tutto all’aria i suddetti avrebbero potuto scoprire la presenza della tela, non aveva pace finché non se ne erano tornati nelle loro residenze. (…) A papà Federico, non garbava affatto questa fiumana di gente d’igni età e razza.»

Qualcosa non torna: Giuseppina, come detto, nel 1911 era sposata e forse anche madre. Pertanto dovrebbe già avere lasciato la casa dei genitori da anni e invece ci viene detto abitare ancora con mamma e papà.

Inoltre, la tovaglia, sotto la quale venne nascosta la tavola, nella realtà sarebbe quella posata sul tavolo della casa parigina di Peruggia, come racconta Macchione a proposito della perquisizione della casa dell’italiano da parte della polizia francese: «Possiamo immaginare con quale emozione e con quale interiore battito del cuore Vincenzo Peruggia si ritrovò coinvolto nella scottante indagine. Forse le sue parole erano esitanti, forse se ne scorgeva l’impaccio, ma colui che lo interrogava dovette pensare che fossero reazioni normali in un immigrato. (…) Peruggia seppe rispondere senza contraddizioni alle poche domande rivoltegli. Lui della Gioconda e men che meno del furto sapeva nulla. (…) L’aspetto che avrebbe destato negli anni appresso maggior scalpore fu che il funzionario di polizia redasse e firmò il verbale della completa estraneità del Peruggia su un tavolino in cui era stato abilmente ricavato un nascondiglio che conteneva la tavoletta della Gioconda. Era coperta da un tappetino, ma la Gioconda era proprio lì.»

Certo è che per via di Peruggia, Dumenza ebbe la sua notorietà nel mondo e nel 2011 ce ne si ricordò in qualche modo «ma celebrare il centenario con banda e gonfalone sembrava troppo» mentre il prefetto respinse una richiesta più provocatoria che seria di intitolare al Peruggia addirittura una via, ma «potrebbe forse divenire un museo la casa natale».

Ma ancora oggi c’è chi sostiene che la tavola originale della Gioconda sia ancora nascosta da qualche parte a Dumenza o dintorni e che il Peruggia abbia in realtà restituito un falso. Tale sarebbe l’opera esposta al Louvre. Il copista avrebbe anche un nome – come scrive Marini -: Marco De Marchi detto “Richin”, nato nel 1884 a Dumenza, emigrato in Argentina nel 1924 e infine tornato in Italia per morire nel 1957.

La Gioconda autentica, dopo aver lasciato la casa di Giuseppina sarebbe rimasta per qualche tempo nascosta nella Locanda Lancellotti (come l’amico “parigino” e non è un caso) e successivamente «posta nell’intercapedine del muro di una vecchia chiesa di campagna nota come santuario della Penedegra. Sembra perfino che i paesani andassero a lustrarsi gli occhi alla vista di quella Monna Lisa, di cui detenevano l’esclusiva.»

In internet si trova un’intervista della televisione svizzera a un ristoratore che consiglia di andare a cercare in Val Veddasca, luogo di origine dei fratelli Michele e Vincenzo Lancellotti (i cui genitori gestivano la citata locanda): sarebbero loro i veri autori del furto, sarebbero stati loro a occultare il dipinto al santuario della Penedegra. E Peruggia si sarebbe accollato la responsabilità in cambio di una lauta ricompensa. Marini smentisce categoricamente. Nel frattempo, in Val Veddasca il ricordo del furto della Gioconda è quasi diventato una celebrazione folkloristica.

Comunque, sposata Annunciata nel 1923, nata la figlia Celestina nel 1924, Vincenzo se ne tornava in Francia «stabilendosi in un’accogliente dimora a Saint-Maur-des-Fossés. (…) Pare che in viaggio di nozze sua sia recato di nuovo al Louvre davanti alla Gioconda dicendo: «Marciranno le tegole del tetto, ma il mio nome rimarrà scolpito nei secoli».

Introducendo il suo racconto, Marini scrive: «Ritengo imprescindibile spiegare che tutto quanto scriverò mi è stato narrato per filo e per segno da zia Jole (…) appena raggiunta un’età idonea a recepirlo: facendomi però promettere che fintanto fosse rimasta in vita mi sarei astenuta dal farne parola. Ma dal momento che l’amata e longeva zia, autentica seconda mamma per me, ha fatto ritorno alla casa del Padre, nulla più mi impone di cucirmi la bocca.»

E’ possibile che sull’intera vicenda sia nata una leggenda famigliare, alimentata poi nel corso degli anni. Tramandata oralmente, si sarebbe arricchita di particolari e i dettagli delle varie versioni aggrovigliatisi fra loro. Per non parlare del ricordo, esso stesso traditore, capace spesso di mischiare sogno e realtà o di farti credere d’aver vissuto episodi d’altrui vite.

Che c’entriamo, noi lecchesi? Nulla, diremmo. Peruggia era un imbianchino e decoratore di Dumenza, paese nei pressi del lago Maggiore, emigrato in Francia, come molti altri della sua terra, alla ricerca di un lavoro meno da fame di quanto fosse la vita nelle nostre contrade all’epoca ben misere. La storia si snoda tutta lì: tra Dumenza, Parigi e viceversa. Tutt’al più Firenze. E mettiamoci anche Londra.

Ma Lecco? Niente. Zia Jole a parte. Che non era di Lecco pur avendovi soggiornato per un periodo imprecisato, ospite di una nipote - Germana Marini - che a Lecco sarebbe arrivata in seguito e che avrebbe poi acquisito anche una certa notorietà per la pubblicazione di alcune raccolte di poesie e altri libri. Uno dei quali è appunto dedicato a quella storia della Gioconda nella versione confidatagli segretamente proprio dalla zia Jole.

Zia Jole con Germana bambina

Una versione che molto si discosta da quella data ormai per assodata. E di cui si è scritto in molti libri storici o romanzati, in fumetti e storie per bambini, raccontata anche in film e sceneggiati televisivi. Ispirando inoltre altre infinite varianti. Lo stesso Archivio storico di Firenze vi ha dedicato non poco spazio sul proprio sito internet.

Dopo un misterioso viaggio a Londra, nel novembre 2013, Peruggia, firmandosi Leonardo V. (a suo modo beffardo: quella V starà poi per Vinci) scrive a un antiquario fiorentino proponendogli di acquistare a prezzo di favore la “Gioconda” affinché andasse ad arricchire le collezioni della Galleria degli Uffizi. L’antiquario sembra abboccare e “monsieur V.” scende a Firenze alloggiando all’Hotel Tripoli (che poi, proprio per l’accaduto, sarà rinominato Hotel Gioconda e accoglierà turisti ancora negli anni Duemila). La Polizia lo arresta senza difficoltà. Il quadro leonardesco viene restituito alla Francia, non prima di brevissime esposizioni a Firenze, Roma e Milano con migliaia di visitatori a mettersi in coda per poterlo ammirare. Più per il richiamo della cronaca che per autentico interesse artistico: come accade pure oggi.

Mistero dei misteri, infine, nel 1947 verrà ritrovato in Alta Savoia un clochard morto, con in tasca documenti intestati proprio a Pietro Peruggia. La spiegazione che viene data è che al nostro imbianchino fossero stati a suo tempo rubati i documenti e non avesse sporto regolare denuncia.

Da parte sua, il “nostro eroe” giustifica il suo gesto come un tentativo di restituire all’Italia almeno una delle tante opere d’arte sottratte da Napoleone al nostro Paese. In realtà, la Gioconda non faceva parte del bottino napoleonico (era stato lo stesso Leonardo a portarsela in Francia), ma Peruggia sente spesso i visitatori del Louvre raccontare come molti di quei quadri fossero italiani e avrebbero forse dovuto tornare in patria. Per Peruggia, la Gioconda è stata dipinta da un italiano e tanto basta. Perdipiù è più facile da trafugare rispetto ad altre opere di dimensioni maggiori sulle quali aveva inizialmente posato gli occhi.

A grandi linee, questa è la storia del furto della Gioconda e del suo autore. Raccontata, come detto, in diversi modi. Citiamo solo qualche titolo non essendo l’intento nostro di tracciare una vera e propria bibliografia. Lo storico inglese Donald Sasson si occupò del caso nel suo libro “La Gioconda. L’avventurosa storia del quadro più famoso del mondo” (pubblicato nel 2001 e in edizione italiana l’anno seguente dall’editore Carocci).

“Il genio criminale. Storie di spie, ladri e truffatori” è invece un volume uscito per Mondadori nel 2009, curato dal giallista Carlo Lucarelli e dal criminologo Massimo Picozzi. Vi si ricostruiscono le figure di alcuni protagonisti di fatti di cronaca: Peruggia figura come “il ladro”, accanto, tra gli altri, al “sequestratore” Graziano Mesina, al “bandito” Felice Maniero, alla “predatrice televisiva” Wanna Marchi. Sull’imbianchino di Dumenza, gli autori si chiedono: «E’ difficile capire cosa passi per la testa del ladro. Cosa vuole? Vuole dei soldi? Oppure è davvero mosso da spirito patriottico? E poi, dopo aver religiosamente custodito il ritratto per più di due anni, perché affidarlo a un estraneo senza alcuna garanzia?».

La zia Jole, però, la raccontava diversamente, confidandosi con la nipote che ne avrebbe poi dato conto nel libro “La Gioconda sotto la tovaglia di mia nonna” (edizioni Carabba, 2021) che avrebbe finalmente dovuto svelare la verità sul “caso” e che invece confonde ancora più le idee per alcune incongruenza o perché a poco a poco sembra che il ricordo dell’intreccio, da parte della zia o della nipote, fosse andato sbiadendo.

E’ questo il filo che ci porta a Dumenza. Ricostruiamo, dunque, la linea genealogica come ce la presenta la stessa Marini. Pur con qualche tassello mancante che pone più dì un interrogativo.

Giuseppina seguì poi «il coniuge per anni nelle varie località dove, via via, era stato destinato, stabilendo infine la loro fissa dimora a Lecco». Dove più avanti nel tempo sarebbe appunto arrivata per altre vie anche Germana. Ma di Giuseppina e del marito Adolfo non ci viene detto quando e per quanto. Ma solo che «Giuseppina si era tuttavia imposta affinché le fosse concesso di far ritorno a Dumenza ad ogni occasione propizia, specie nelle vacanze estive. (…) Durante quelle lunghe permanenze, a Giuseppina riusciva di mantenere rapporti stretti con parenti e amici.»

In quanto a nozze, inoltre, uno dei due fratelli sopravvissuti di Giuseppina e cioè Giuseppe detto “Pep” aveva sposato Maria Peruggia, sorella di Vincenzo. E si cominciano a stringere i legami. Inoltre, Giuseppina e Giuseppe erano cugini di primo grado di Annunciata Rossi che, abbiamo visto, avrebbe sposato proprio Vincenzo.

Vincenzo Peruggia e Annunciata Rossi

Giuseppina ebbe quattro figli: il primogenito, Alessandro, sarebbe diventato il padre di Germana e la terzogenita è appunto la zia Jole. Quando Germana nacque, la storia del furto della Gioconda da parte di Vincenzo Peruggia era già bell’e dimenticata, tanto più che erano altri i problemi a cui pensare: una nuova terribile guerra e poi la ricostruzione e poi eccetera…

Di Annunciata Rossi, però, la nonna Giuseppina non era stata solo cugina – racconta Marini -, ma anche confidente, consigliera, più che una sorella maggiore. Le dava lezioni di cucito e suggerimenti per la vita.

Nonna Giuseppina a 21 anni

Anche a proposito di Vincenzo: «Zia Jole mi raccontava che sua madre si era accompagnata spesso ad Annunciata in lunghe passeggiate, durante le quali non mancava di perorare la causa del suo innamorato».

Ma veniamo al fatidico 22 agosto 1911. A quella data, Giuseppina aveva 26 anni ed era già sposata da cinque; Vincenzo ne aveva 30 e Annunciata ancora 15. Potremmo quindi immaginare che la ragazza non avesse ancora pensieri per il suo futuro marito andatosene in Francia quando lei ne aveva 11. Però, secondo Germana Marini l’amore era già sbocciato, «a prima vista» e «non si affievolì allorché Vincenzo si recò a lavorare in Francia, bensì si rinsaldò.» Mah! Lo storico Le Naour ci informa che a Parigi, Vincenzo intrecciasse una relazione con una ventunenne alsaziana, Mathilde Deutschmann, domestica in una casa borghese.

Germana con nonna Giuseppina

Per Marini, Peruggia si sarebbe invece sentito in debito con Giuseppina «per la solerzia da lei profusa nel ruolo di intermediaria fra lui e Annunciata» e quindi volesse farle un dono. Quale dono? Nientepopodimeno che la Gioconda. Per quanto la storia “ufficiale” ci ricordi le lettere dell’imbianchino ai propri genitori: nell’ottobre 1912 annunciava infatti «d’essersi imbattuto in una grande fortuna – come sottolineano Lucarelli e Picozzi -, qualcosa che avrebbe permesso a mamma e papà di campare tranquilli per il resto dei loro giorni». Salvo poi non far più cenno a tale fortuna. E comunque, Marini assicura che durante la carcerazione, il decoratore si struggesse più che altro per Annunciata (che avrebbe sposato una decina di anni dopo). A tal proposito, Pietro Macchione riporta la testimonianza della figlia Celestina che, ormai ottantaduenne, in un’intervista del 1987 raccontava come mamma Annunciata avesse conosciuto Vincenzo «in casa di una comune parente dove andava a imparare a cucire» che appunto sarebbe la Giuseppina. Però, a quel tempo, «lui era già famoso per aver rubato la Gioconda e in paese aveva molte ammiratrici. Era molto bello, simpatico, allegro». E quindi si parla di un periodo decisamente successivo.

Non sappiamo se all’epoca del furto, la zia Jole fosse già nata, ma anche se lo fosse stata, una mano sarebbe troppo per contarle gli anni. E quindi ciò che racconterà alla nipote sarà frutto di altri racconti e altre memorie. De relato, come si dice nelle aule di tribunale.

Rispetto alla storia ufficiale, secondo la versione di zia Jole, la Gioconda non se ne sarebbe rimasta a Parigi, ma sarebbe passata anche da Dumenza. Dove Vincenzo Peruggia sarebbe tornato dopo il furto, salendo su un treno a Parigi e nascondendo la tavola leonardesca tra la biancheria sporca così che le guardie di confine non avrebbero approfondito i controlli.

La casa parigina di Peruggia

Scrive Marini: «La prima cosa che Vincenzo fece una volta approdato al paesello, fu di recarsi da Giuseppina, al cospetto della quale trionfalmente esordì: “Varda un poo che bell regal t’ha purtaa el tò Vincenzin de Paris!: una tusa, dì la verità, che l’è una meraviglia!”. “Oh Signur!”, sbiancò la meschina, cercando a tentoni una sedia. “Famm setà giò, Signur, che am senti mal! Ma mì soo mia, come t’hee fai a cred che la tua cusina la sies tanta ignuranta de mia capì che chesta l’è ‘La Gioconnda’. Adess, i guardie i sarà in gir a cercala dapertutt… e fra pocch i verrà anca chì,,, no, no, te g’he de purtala via subit, prima che i me mena in preson!”».

E continua: «Vincenzo aveva supplicato invano la congiunta (?) di scovare nell’ambito della casa un nascondiglio sicuro, per pochi giorni soltanto, dopodiché ci avrebbe pensato lui a sollevarla dall’incomodo. Giuseppina gliel’aveva detto chiaro e tondo che il miglior partito era quello di costituirsi, non motivando la sottrazione in altro modo che dicendo la verità, pur col forte rischio di non esser creduto. Ma allorché era scoppiato in pianto, giurando che si sarebbe buttato sotto il treno, ammorbidendosi aveva acconsentito a custodire quella patata bollente per una durata di non più di tre giorni. Fatalmente destinata a protrarsi. (…) Giuseppina non era riuscita a prender sonno per notti; finché aveva dedotto che il luogo più impensabile dove occultare la tela (sic) era lo stenderla sotto la tovaglia verde in velluto damascato, posata sul tavolo in tinello. La stessa sulla quale il giorno appresso aveva collocato le tazzine e il bricco del caffè offerto con mani tremanti alle guardie, che avevano messo senza risultato ogni locale a soqquadro, “Per ora non abbiamo trovato nulla”, s’erano congedate. “Ma ritorneremo, stia certa”, (…) Giuseppina sobbalzava al minimo rumore, che le faceva salire il cuore in gola e afflosciare le gambe. Il padre andava e veniva, a seconda dell’estro (…) Rientrata dalle sue uscite-lampo, l’immediata premura della poveretta era di assicurarsi che colei che le procurava tanto affanno fosse sempre lì: sotto la tovaglia. Il suo timore era soprattutto quello che la madre, tornando a tardo pomeriggio dai campi, aprisse – come abitualmente faceva – la porta di casa ai tanti indigenti che mendicavano un tozzo di pane, ma nel contempo ad approfittatori belli e buoni, come un paio di mocciosetti, viziati e senza creanza. (…) Nel loro buttare tutto all’aria i suddetti avrebbero potuto scoprire la presenza della tela, non aveva pace finché non se ne erano tornati nelle loro residenze. (…) A papà Federico, non garbava affatto questa fiumana di gente d’igni età e razza.»

Qualcosa non torna: Giuseppina, come detto, nel 1911 era sposata e forse anche madre. Pertanto dovrebbe già avere lasciato la casa dei genitori da anni e invece ci viene detto abitare ancora con mamma e papà.

Inoltre, la tovaglia, sotto la quale venne nascosta la tavola, nella realtà sarebbe quella posata sul tavolo della casa parigina di Peruggia, come racconta Macchione a proposito della perquisizione della casa dell’italiano da parte della polizia francese: «Possiamo immaginare con quale emozione e con quale interiore battito del cuore Vincenzo Peruggia si ritrovò coinvolto nella scottante indagine. Forse le sue parole erano esitanti, forse se ne scorgeva l’impaccio, ma colui che lo interrogava dovette pensare che fossero reazioni normali in un immigrato. (…) Peruggia seppe rispondere senza contraddizioni alle poche domande rivoltegli. Lui della Gioconda e men che meno del furto sapeva nulla. (…) L’aspetto che avrebbe destato negli anni appresso maggior scalpore fu che il funzionario di polizia redasse e firmò il verbale della completa estraneità del Peruggia su un tavolino in cui era stato abilmente ricavato un nascondiglio che conteneva la tavoletta della Gioconda. Era coperta da un tappetino, ma la Gioconda era proprio lì.»

Certo è che per via di Peruggia, Dumenza ebbe la sua notorietà nel mondo e nel 2011 ce ne si ricordò in qualche modo «ma celebrare il centenario con banda e gonfalone sembrava troppo» mentre il prefetto respinse una richiesta più provocatoria che seria di intitolare al Peruggia addirittura una via, ma «potrebbe forse divenire un museo la casa natale».

Ma ancora oggi c’è chi sostiene che la tavola originale della Gioconda sia ancora nascosta da qualche parte a Dumenza o dintorni e che il Peruggia abbia in realtà restituito un falso. Tale sarebbe l’opera esposta al Louvre. Il copista avrebbe anche un nome – come scrive Marini -: Marco De Marchi detto “Richin”, nato nel 1884 a Dumenza, emigrato in Argentina nel 1924 e infine tornato in Italia per morire nel 1957.

La tomba di Peruggia

La Gioconda autentica, dopo aver lasciato la casa di Giuseppina sarebbe rimasta per qualche tempo nascosta nella Locanda Lancellotti (come l’amico “parigino” e non è un caso) e successivamente «posta nell’intercapedine del muro di una vecchia chiesa di campagna nota come santuario della Penedegra. Sembra perfino che i paesani andassero a lustrarsi gli occhi alla vista di quella Monna Lisa, di cui detenevano l’esclusiva.»

In internet si trova un’intervista della televisione svizzera a un ristoratore che consiglia di andare a cercare in Val Veddasca, luogo di origine dei fratelli Michele e Vincenzo Lancellotti (i cui genitori gestivano la citata locanda): sarebbero loro i veri autori del furto, sarebbero stati loro a occultare il dipinto al santuario della Penedegra. E Peruggia si sarebbe accollato la responsabilità in cambio di una lauta ricompensa. Marini smentisce categoricamente. Nel frattempo, in Val Veddasca il ricordo del furto della Gioconda è quasi diventato una celebrazione folkloristica.

Comunque, sposata Annunciata nel 1923, nata la figlia Celestina nel 1924, Vincenzo se ne tornava in Francia «stabilendosi in un’accogliente dimora a Saint-Maur-des-Fossés. (…) Pare che in viaggio di nozze sua sia recato di nuovo al Louvre davanti alla Gioconda dicendo: «Marciranno le tegole del tetto, ma il mio nome rimarrà scolpito nei secoli».

Introducendo il suo racconto, Marini scrive: «Ritengo imprescindibile spiegare che tutto quanto scriverò mi è stato narrato per filo e per segno da zia Jole (…) appena raggiunta un’età idonea a recepirlo: facendomi però promettere che fintanto fosse rimasta in vita mi sarei astenuta dal farne parola. Ma dal momento che l’amata e longeva zia, autentica seconda mamma per me, ha fatto ritorno alla casa del Padre, nulla più mi impone di cucirmi la bocca.»

E’ possibile che sull’intera vicenda sia nata una leggenda famigliare, alimentata poi nel corso degli anni. Tramandata oralmente, si sarebbe arricchita di particolari e i dettagli delle varie versioni aggrovigliatisi fra loro. Per non parlare del ricordo, esso stesso traditore, capace spesso di mischiare sogno e realtà o di farti credere d’aver vissuto episodi d’altrui vite.

Dario Cercek