SCAFFALE LECCHESE/280: le atrocità della guerra sotto casa. Gli ospedali militari di Lecco

Memoria ormai vaga, quella degli ospedali militari in funzione a Lecco tra Ottocento e Novecento. Ospedali provvisori, operativi durante questo o quel conflitto. Anche se, direttamente, tra l’aprile 1799 e il settembre 1943, il nostro territorio non sia stato teatro di episodi bellici. E cioè dal tempo della celebre battaglia combattuta tra Verderio e Lecco dagli austro-russi contro i francesi fino all’occupazione nazista, la Repubblica Sociale fantoccio e la Resistenza patriottica. Però, nelle guerre che si sono comunque susseguite in quel secolo e mezzo successivo, siamo stati in qualche modo coinvolti. Per coloro che, volontari o meno, andarono al fronte, certo. Ma anche perché la nostra città e altri Comuni, se non erano in qualche caso già retrovia, fungevano da supporto logistico. Fin dalla prima guerra di indipendenza.

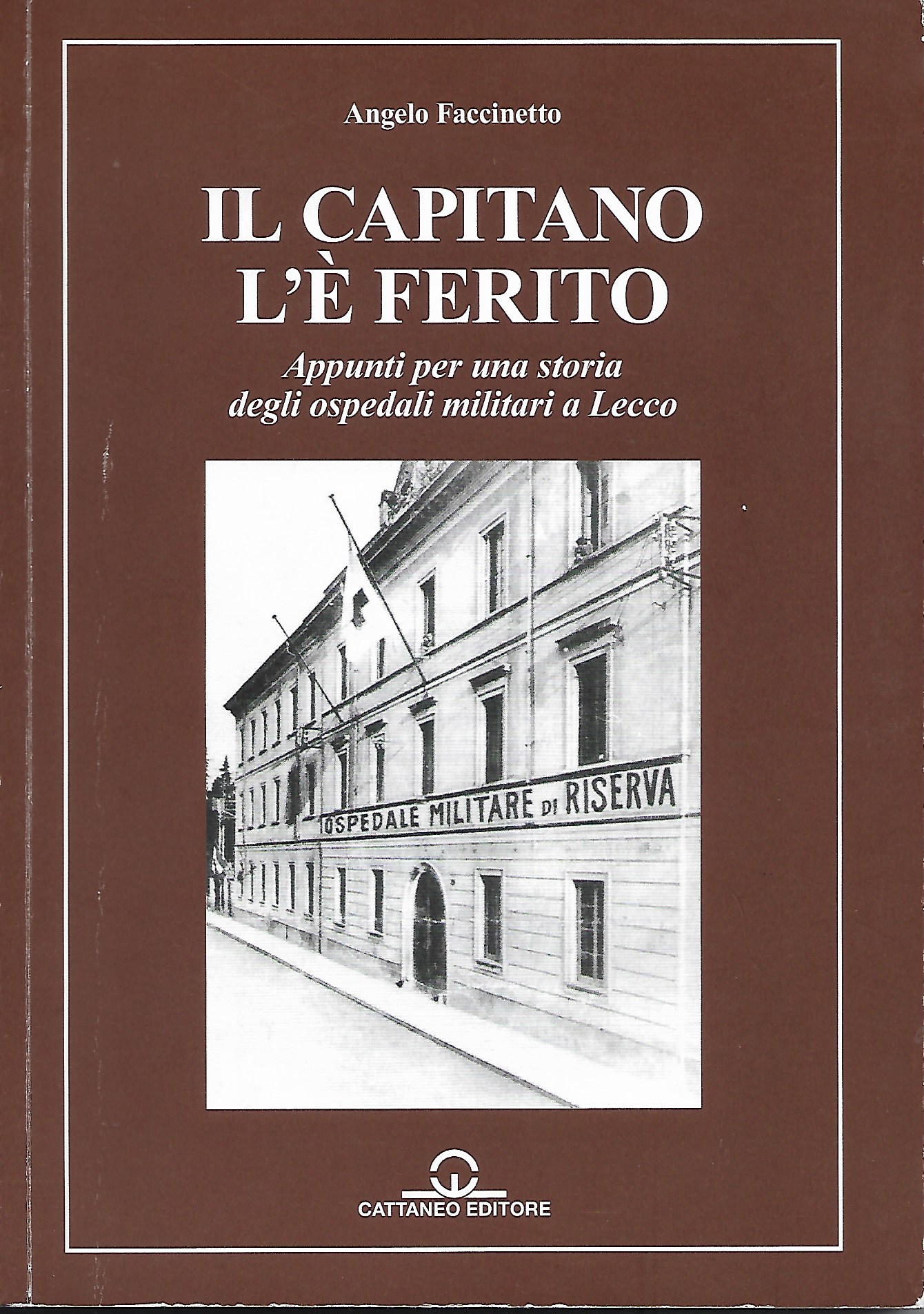

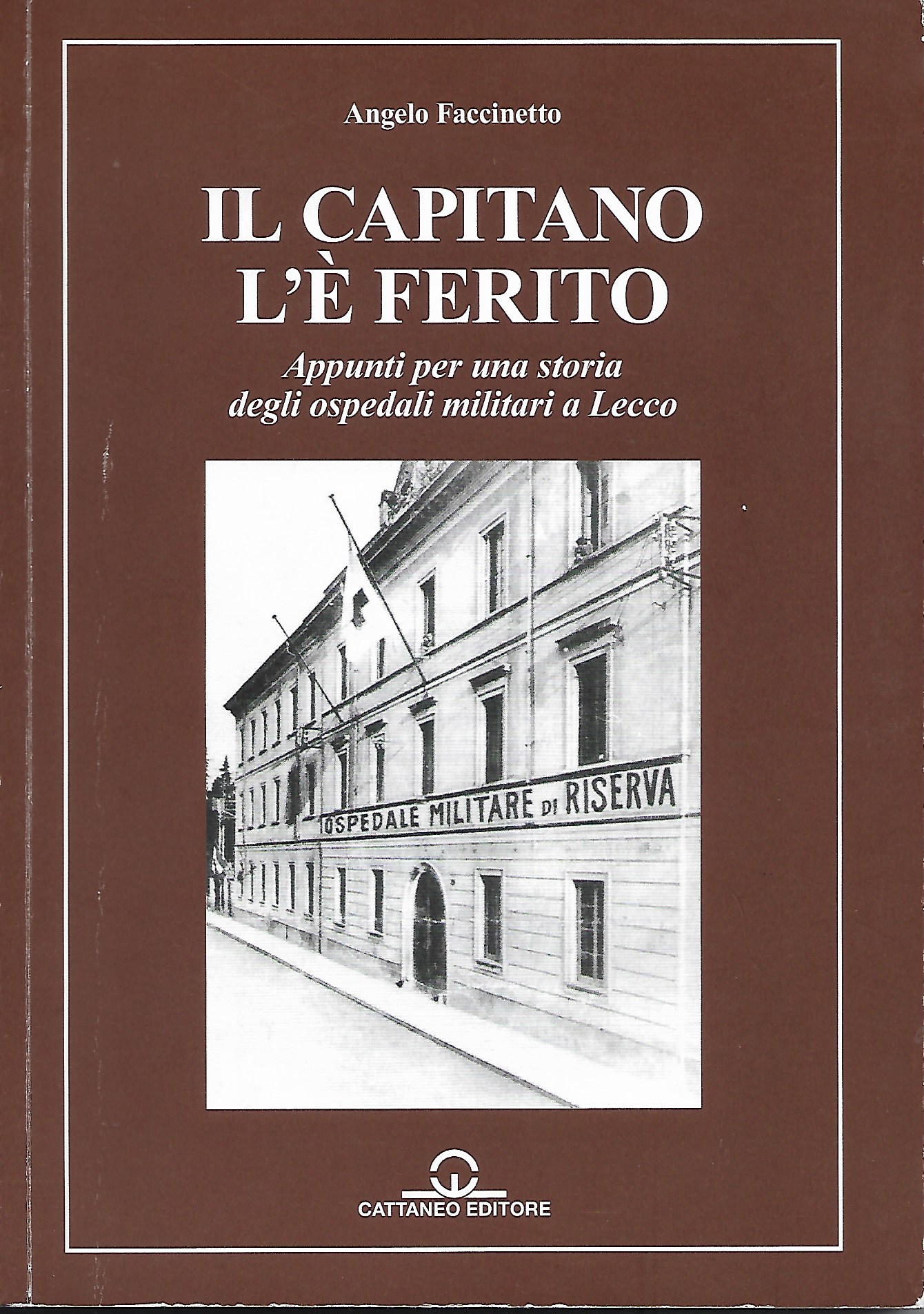

Di ciò ci parla, in un libro che diremmo importante, Angelo Faccinetto, giornalista lecchese. Nel 2016, con l’editore Cattaneo, ha dato alle stampe “Il capitano l’è ferito. Appunti per una storia degli ospedali militari a Lecco”. A promuovere la pubblicazione, la sezione lecchese dell’Associazione mutilati e invalidi di guerra in occasione del centenario di fondazione che si sarebbe celebrato l’anno successivo.

L’impegno di Faccinetto, tra l’altro, aveva anche risvolti affettivi: il padre Giuseppe, infatti, era uno di quei soldati che nella seconda guerra mondiale restò mutilato di un braccio e trascorse diversi mesi del 1942 negli ospedali di Derna in Libia, Aversa e al “Rizzoli” di Bologna. Al ritorno a casa si sarebbe poi impegnato con l’associazione dei mutilati di guerra, anche presiedendone la sezione lecchese per quattro anni (dal 2012 al 2016). Nell’introdurre il lavoro, Angelo Faccinetto ci dice delle difficoltà incontrate nel ricostruire questo aspetto della storia lecchese, soprattutto per la mancanza di troppi documenti. Con molta modestia, presenta il libro come una serie di spunti per ulteriori studi più approfonditi. Da parte sua o di altri.

Nell’introdurre il lavoro, Angelo Faccinetto ci dice delle difficoltà incontrate nel ricostruire questo aspetto della storia lecchese, soprattutto per la mancanza di troppi documenti. Con molta modestia, presenta il libro come una serie di spunti per ulteriori studi più approfonditi. Da parte sua o di altri.

In realtà, se la ricostruzione in alcune parti può rivelarsi inevitabilmente lacunosa, è altrettanto vero che ci viene offerto un quadro esauriente di una realtà pressoché dimenticata. Inoltre, l’autore non si limita a un’asettica presentazione di dati ed episodi, ma ce ne propone anche il contesto storico (e geografico), aiutandoci a scoprire pagine da molti lecchesi non conosciute. E che rappresentano un contributo notevole alla storia locale.

Il racconto prende le mosse dal celebre 1848 e dalla prima guerra d’indipendenza.

«Nella nostra zona non si combatte – scrive Faccinetto -, ma il Lecchese è interessato da un continuo passaggio di truppe che, dicono le cronache di allora, provocano “danni e desolazione”. L’ospedale civico di Lecco registra un’impennata nel numero di ricoveri: 735 contro i 63 dell’anno precedente. Di questi 661 sono militari. Appartengono a tutte le forze in campo: piemontesi, lombardi, austriaci. Questo avviene in soli cinque mesi».

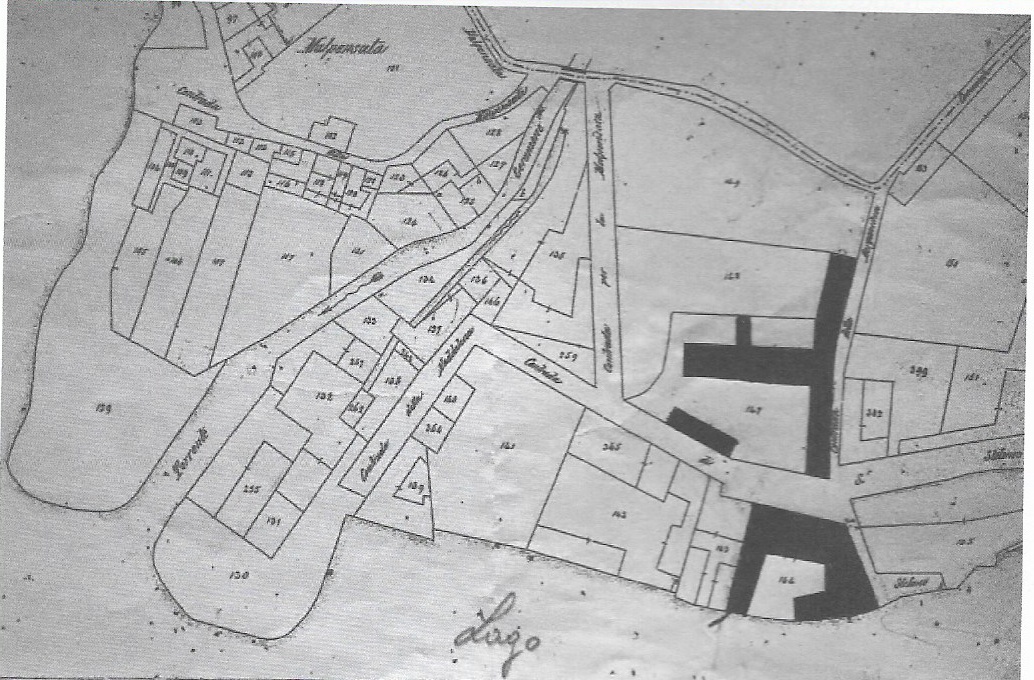

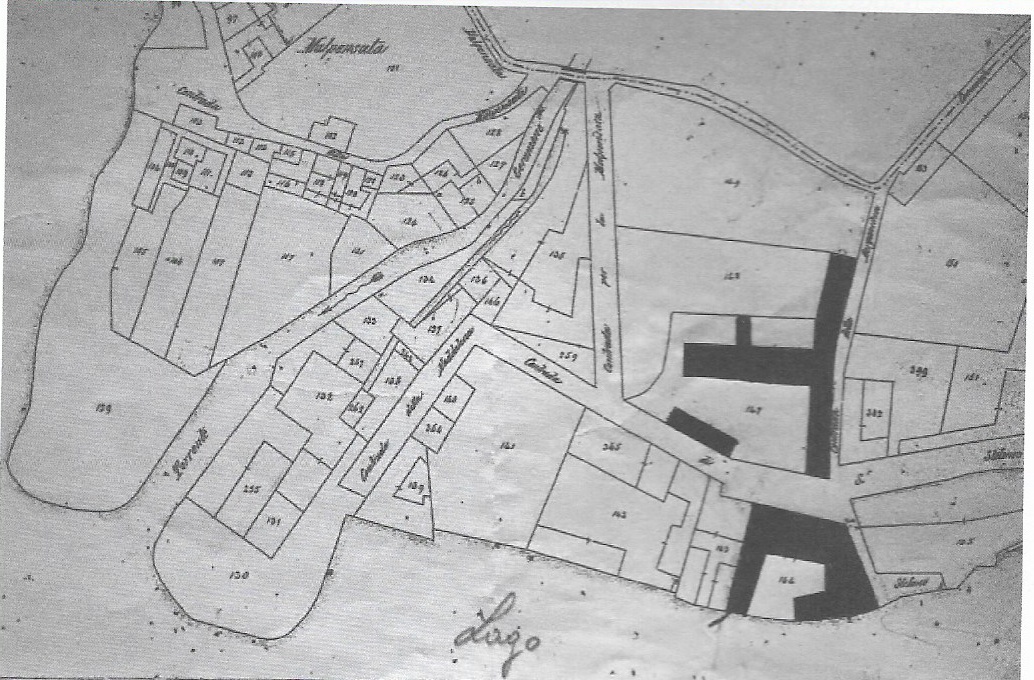

L’ospedale civico è quello inaugurato solo cinque anni prima nel palazzo progettato dall’ingegner Giuseppe Bovara e oggi sede del Comune. Intanto si cercano in affitto anche alcuni locali in case private per collocarvi letti destinati ai militari e nel mese di novembre spunta la casa Morganti, un edificio molto vasto situato alla Maddalena che in documenti del 1851 è espressamente indicata come ospedale militare anche se all’occorrenza era utilizzata come caserma. Tra l’altro, nello stesso 1851 è probabile che la casa Morganti non fosse già più in funzione. E’, questo dalla casa Morganti (o Scatti secondo altre “carte”) , una delle pagine oscure indicate da Faccinetto.

Si arriva poi al 1859 e alla Seconda guerra d’indipendenza, quando «i soldati feriti o malati trovano assistenza, oltre che negli ospedali, anche nelle cosiddette “case particolari”, case private nelle quali alcune stanze vengono messe a disposizione dei comandi per i militari bisognosi di cure e riposo.» Anche nel Lecchese c’era un’assistenza diffusa anziché concentrata. Già, nel periodo della dominazione austriaca, peraltro, erano in funzione ospedali militari che «non siamo però in grado di dire con certezza dove fossero ubicati».

Nel 1861, ormai, siamo italiani. Il Regno d’Italia, guidato dai Savoia, è però ancora tutto da costruire. A partire dall’organizzazione militare. Anche a Lecco sorge una caserma. A tale scopo, nel 1862, «il Comune delibera di acquistare un terreno di proprietà dell’ingegner Giuseppe Bovara situato nei pressi della confluenza del Caldone». L’operazione è, come sempre, accompagnata da polemiche politiche. Però, nel 1864 «il nuovo edificio militare è in fase avanzata di costruzione». La caserma sarà pronta per la terza guerra di indipendenza (20 giugno-12 agosto 1866) e resterà caserma fino al 1974, quando verrà dismessa (oggi ospita alcuni uffici della questura). Nel 1865 i militari sono ancora curati all’ospedale civile, mentre nel 1866 si registra la presenza in città di più strutture adibite a ricovero militare. La più importante era appunto la caserma alla foce del Caldone. Si sa che la “macchina militare” attira anche l’interesse degli affaristi. A tal riguardo, Faccinetto ci racconta la proposta di un certo Alessandro Locati per un “omnibus ambulanza” capace di trasportare contemporaneamente otto feriti adagiati in barella. Proposta della quale non si conosce l’esito. Dopo le guerre ottocentesche ci fu il periodo di quelle coloniali in Africa con l’ospedale civile lecchese che continua a essere punto di riferimento per il ricovero di militari. Per arrivare poi alla grande carneficina della Prima guerra mondiale. La città di Lecco è mobilitata come tutta l’Italia. Non è il caso qui di entrare nel dettaglio di cosa avrebbe rappresentato la Grande guerra per la popolazione (nel libro se ne dà comunque sommariamente conto), per restare appunto all’aspetto sanitario. All’orfanotrofio del Caleotto è in funzione un convalescenziario militare, ma nel 1915 le autorità militari chiedono al Comune la messa a disposizione di uno stabile da adibire a ospedale. In particolare, la scelta cade sull’edificio scolastico di recente costruzione dell’attuale via Ghislanzoni (occupato oggi dal liceo classico). Non tutto si svolge tranquillamente. Ci sono momenti di tensione e discussioni accese. Il Comune non è molto contento. Tanto più che i militari cominciano con l’occupare solo una parte dell’edificio per poi impadronirsi dell’intero complesso di tre piani. Il fatto è che nel novembre 1917, dopo la rotta di Caporetto la mappa della guerra cambia. Si teme uno sfondamento degli austriaci allo Stelvio e Lecco viene dichiarata “zona di retrovia di guerra” con tutto quanto significa anche sotto l’aspetto delle limitazioni imposte agli stessi abitanti (a partire dal coprifuoco) e alla scala delle priorità. Aperto nel maggio 1915 e inaugurato ufficialmente il 12 agosto, un pio di settimane dopo - il 27 agosto – fa registrare il primo decesso di un militare ricoverato per ferite di guerra: è un alpino di 20 anni, Carlo Pellegrini, figlio di Bortolo, contadino di Zogno (Bergamo), ricoverato il 13 agosto per una ferita d’arma bianca al torace rimediata al fronte. Il funerale vede la partecipazione dell’intera città, delle autorità, delle varie associazioni, di gente comune, tanta commozione, «ma il prosieguo della guerra – constata Faccinetto - avrebbe poi provveduto a fare di questi tragici eventi la tragica normalità quotidiana.»

Dopo le guerre ottocentesche ci fu il periodo di quelle coloniali in Africa con l’ospedale civile lecchese che continua a essere punto di riferimento per il ricovero di militari. Per arrivare poi alla grande carneficina della Prima guerra mondiale. La città di Lecco è mobilitata come tutta l’Italia. Non è il caso qui di entrare nel dettaglio di cosa avrebbe rappresentato la Grande guerra per la popolazione (nel libro se ne dà comunque sommariamente conto), per restare appunto all’aspetto sanitario. All’orfanotrofio del Caleotto è in funzione un convalescenziario militare, ma nel 1915 le autorità militari chiedono al Comune la messa a disposizione di uno stabile da adibire a ospedale. In particolare, la scelta cade sull’edificio scolastico di recente costruzione dell’attuale via Ghislanzoni (occupato oggi dal liceo classico). Non tutto si svolge tranquillamente. Ci sono momenti di tensione e discussioni accese. Il Comune non è molto contento. Tanto più che i militari cominciano con l’occupare solo una parte dell’edificio per poi impadronirsi dell’intero complesso di tre piani. Il fatto è che nel novembre 1917, dopo la rotta di Caporetto la mappa della guerra cambia. Si teme uno sfondamento degli austriaci allo Stelvio e Lecco viene dichiarata “zona di retrovia di guerra” con tutto quanto significa anche sotto l’aspetto delle limitazioni imposte agli stessi abitanti (a partire dal coprifuoco) e alla scala delle priorità. Aperto nel maggio 1915 e inaugurato ufficialmente il 12 agosto, un pio di settimane dopo - il 27 agosto – fa registrare il primo decesso di un militare ricoverato per ferite di guerra: è un alpino di 20 anni, Carlo Pellegrini, figlio di Bortolo, contadino di Zogno (Bergamo), ricoverato il 13 agosto per una ferita d’arma bianca al torace rimediata al fronte. Il funerale vede la partecipazione dell’intera città, delle autorità, delle varie associazioni, di gente comune, tanta commozione, «ma il prosieguo della guerra – constata Faccinetto - avrebbe poi provveduto a fare di questi tragici eventi la tragica normalità quotidiana.»

Il 26 maggio 1916 un altro fatto scuote i lecchesi, l’arrivo alla Piccola di un treno di feriti: sono un centinaio, alcuni ospitati all’ospedale civile e altri al militare

Il trasporto avviene con barelle della Croce Verde e della Croce Bianca ma anche privati cittadini si danno da fare mettendo a disposizione le loro carrozze private.

L’ospedale è articolato in cinque dormitori per 300 o 400 degenti, la chiesa, le sale di medicazione, la sala accettazione malati, la cucina per tutti e quella per i malati infettivi, l’ufficio comando, il magazzino spogliatoio, la camera mortuaria, la sala ufficiali, le camerate per i militari di servizio e il personale. Nel Lecchese ci saranno inoltre altre strutture ospedaliere militari. Al grand hotel e alle terme di Regoledo (dove la funicolare che trasportava i passeggeri viene ora utilizzata come ambulanza), per esempio, altre sono a Varenna e Dervio, mentre l’orfanotrofio Don Guanella ospita anche questa volta un convalescenziario.

Non esistono statistiche, «ma si può ipotizzare un passaggio da Lecco di decine di migliaia di feriti in 41 mesi.»

L’edificio viene riconsegnato al Comune il 3 marzo 1919, «“in cattivo stato”, come sottolineeranno gli uffici comunali non nascondendo il loro disappunto.» Così come la battaglia di Solferino del 1859 aveva inorridito lo svizzero Henry Dunant portando alla fondazione della Croce Rossa, così le trincee della Prima guerra mondiale mettono migliaia di giovani, la gran parte ignara di ciò che stesse realmente accadendo, di fronte a un orrore indicibile, destinato a proiettare la sua ombra tragica sugli anni seguenti. Ed è in questo contesto che prende forma l’Associazione dei mutilati e degli invalidi di guerra: «Già nel 1915 – racconta Faccinetto - sorgono un po’ ovunque i primi comitati di assistenza finanziati con offerte e donazioni da parte dei cittadini. Lecco non fa eccezione. Fin dai primi mesi di guerra in città si moltiplicano le iniziative di raccolta fondi a favore dei mutilati e delle famiglie dei caduti. (…) Il 25 marzo 1917 la Camera dei deputati approva la legge che istituisce l’Opera nazionale per la protezione e l’assistenza degli invalidi di guerra. (…) Il 29 aprile1917 viene fondata a Milano l’Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra con l’obiettivo di rappresentare e aiutare gli invalidi nell’ottenere le prestazioni sanitarie e assistenziali (…) e di reinserirli a pieno titolo nella vita civile. Un percorso che, come ci dirà poi la storia degli anni compresi tra il 1919 e il 1922, si rivelerà caotico e assai accidentato. (…) Anche su questo fronte Lecco – che alla fine delle ostilità conterà 188 tra mutilati e invalidi – è presente. (…) . La sezione cittadina dell’Anmig verrà ufficialmente istituita il 10 novembre 1919.»

Così come la battaglia di Solferino del 1859 aveva inorridito lo svizzero Henry Dunant portando alla fondazione della Croce Rossa, così le trincee della Prima guerra mondiale mettono migliaia di giovani, la gran parte ignara di ciò che stesse realmente accadendo, di fronte a un orrore indicibile, destinato a proiettare la sua ombra tragica sugli anni seguenti. Ed è in questo contesto che prende forma l’Associazione dei mutilati e degli invalidi di guerra: «Già nel 1915 – racconta Faccinetto - sorgono un po’ ovunque i primi comitati di assistenza finanziati con offerte e donazioni da parte dei cittadini. Lecco non fa eccezione. Fin dai primi mesi di guerra in città si moltiplicano le iniziative di raccolta fondi a favore dei mutilati e delle famiglie dei caduti. (…) Il 25 marzo 1917 la Camera dei deputati approva la legge che istituisce l’Opera nazionale per la protezione e l’assistenza degli invalidi di guerra. (…) Il 29 aprile1917 viene fondata a Milano l’Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra con l’obiettivo di rappresentare e aiutare gli invalidi nell’ottenere le prestazioni sanitarie e assistenziali (…) e di reinserirli a pieno titolo nella vita civile. Un percorso che, come ci dirà poi la storia degli anni compresi tra il 1919 e il 1922, si rivelerà caotico e assai accidentato. (…) Anche su questo fronte Lecco – che alla fine delle ostilità conterà 188 tra mutilati e invalidi – è presente. (…) . La sezione cittadina dell’Anmig verrà ufficialmente istituita il 10 novembre 1919.»

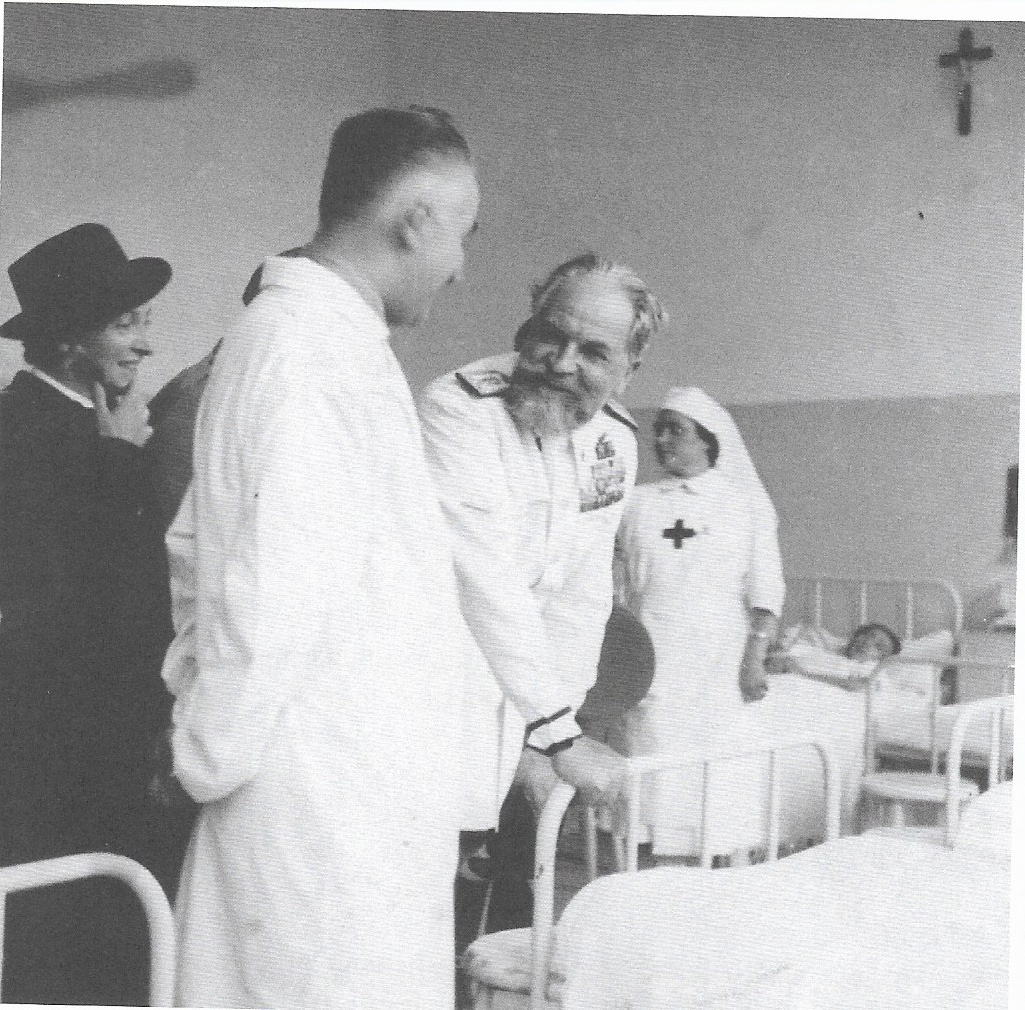

La Seconda guerra mondiale è l’altro appuntamento con la ferocia umana che tocca da vicino anche i lecchesi. A proposito dell’ospedale militare di Lecco, leggiamo: «E’ in relazione alla campagna di Russia, per curare i soldati colpiti da congelamento, che nel 1942 vien istituito l’ospedale militare territoriale di Lecco (…) in via Marconi al Caleotto, nel nuovo palazzo della scuola di avviamento al lavoro dell’Elip, l’Ente lecchese istruzione professionale creato nel 1940. (…) L’11 maggio 1942, l’ospedale riceve la visita della principessa Maria di Piemonte. (…) Altri non è che Maria Josè. La futura ultima regina d’Italia». I giornali la chiamano solo Maria, in ossequio a Mussolini che avrebbe voluto che la principessa italianizzasse il nome in Maria Giuseppina, ricevendone un secco rifiuto. Conclusione: la stampa si adegua, nelle cronache è solo Maria (di Savoia o di Piemonte).

A proposito dell’ospedale militare di Lecco, leggiamo: «E’ in relazione alla campagna di Russia, per curare i soldati colpiti da congelamento, che nel 1942 vien istituito l’ospedale militare territoriale di Lecco (…) in via Marconi al Caleotto, nel nuovo palazzo della scuola di avviamento al lavoro dell’Elip, l’Ente lecchese istruzione professionale creato nel 1940. (…) L’11 maggio 1942, l’ospedale riceve la visita della principessa Maria di Piemonte. (…) Altri non è che Maria Josè. La futura ultima regina d’Italia». I giornali la chiamano solo Maria, in ossequio a Mussolini che avrebbe voluto che la principessa italianizzasse il nome in Maria Giuseppina, ricevendone un secco rifiuto. Conclusione: la stampa si adegua, nelle cronache è solo Maria (di Savoia o di Piemonte).

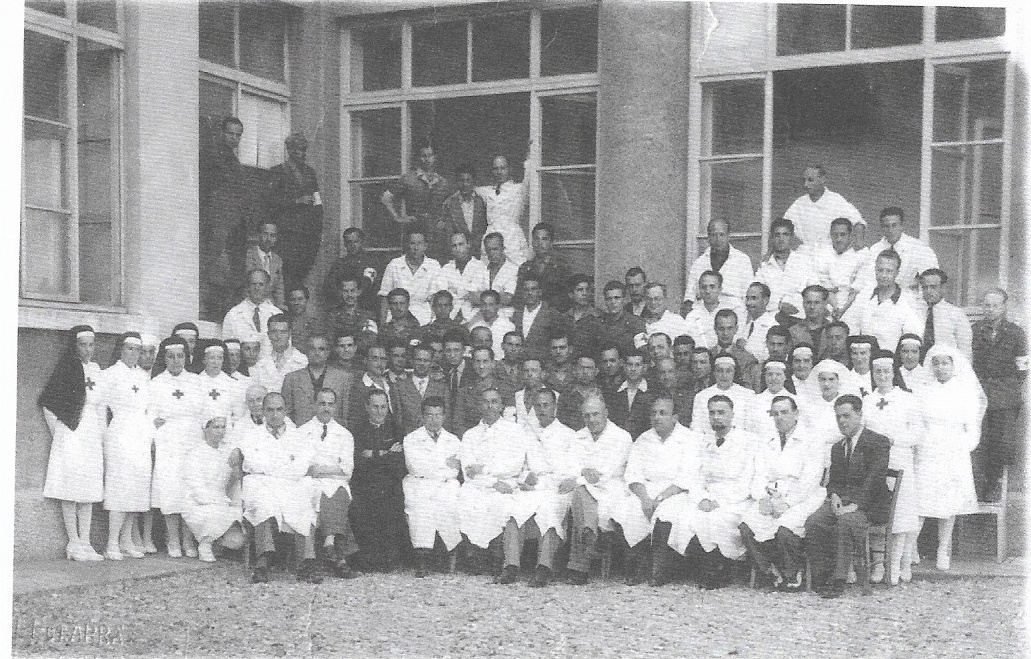

C’è qualche problema per l’adeguamento dell’edificio, la struttura non si presterebbe, ma l’emergenza fa superare ogni intoppo. Quando l’ospedale entra in funzione può contare su 30 medici e 20 infermiere e ospitare 400 ricoverati. Ci sono due sale operatorie e sei di medicazioni, servizi di medicina e di chirurgia, è l’unico in Italia specializzato nella plastica facciale e c’è anche un’officina meccanica per la riparazione e la fabbricazione di protesi, funzionano un cinema-teatro, uno spaccio cooperativo e una biblioteca.

La situazione si appesantisce con i bombardamenti del 1943 su Milano dove il centro mutilati è costretto a chiudere trasferendo i suoi pazienti a Baggio e a Lecco.

Nel frattempo il tubercolosario (oggi adibito a struttura contro le dipendenze in corso Promessi Sposi) che era stato inaugurato nel 1928 da re Vittorio Emanuele III e intitolato allo stesso sovrano viene destinato ai militari. Altri ospedali e convalescenziari sorgono nel territorio: a Varenna all’Albero Reale Vittoria (poi e ancora oggi Royal Victoria) alle solite terme di Regoledo e a Bellagio.

La vera grande emergenza è dopo l’8 settembre: «A Lecco i tedeschi entrano già l’11 settembre. Come altrove c’è chi si piega, chi collabora, chi tira a campare e chi dice “no” scegliendo la strada dell’opposizione clandestina e della resistenza. Anche gli uomini dell’ospedale militare si trovano davanti al bivio. E seguono la strada della coerenza: lasciano che venga loro estorta l’adesione formale alla Repubblica Sociale e restano al loro posto. Una scelta che farà discutere». Una scelta che sarà spiegata da Vincenzo Saputo, medico e poi direttore del contro su indicazione del Cln, personaggio di spessore non solo dal punto di vista sanitario ma anche culturale (per esempio, nel 1947 fondò l’Accademia corale di Lecco): quando l’esercito fu sbandato e disperso «rimase integra la Sanità – le sue parole - perché il suo compito non poteva subire arresto di sorta: il suo compito, legato eminentemente all’assistenza dei soldati feriti e malati, doveva necessariamente continuare perché ferite e malattie non si estinguono col volgere degli eventi bellici. Rimanemmo perché questo era il nostro preciso dovere; rimanemmo perché mai avremmo tradito la nostra funzione di soldati e di medici del Corpo Sanitario se avessimo abbandonato tristemente al loro destino quelle poveri carni mutilate che ci erano state affidate perché noi rimediassimo.»

L’ospedale militare organizza anche corsi di riqualificazione professionale con un corso semestrale per i mutilati degenti e qualcuno viene anche assunto da aziende lecchesi, nello stesso tempo viene istituita anche una scuola elementare per portare alla licenza quei soldati ancora analfabeti.

L’ospedale chiude nell’ottobre 1947 Nel frattempo sono avviati “centri contumaciali” all’orfanotrofio don Guanella del Caleotto, alla scuola elementare di Acquate e a alla colonia per i figli dei dipendenti di un cotonificio monzese, per raccogliere i militari e i civili al rientro dai campi di prigionia e dai lager nazisti. Complessivamente forniranno aiuti a mille persone.

I rapporti dell’ospedale militare della città sono stretti. Vengono promosse ripetute iniziative di solidarietà, raccolte fondi, visite di cittadini e scolaresche, vengono anche organizzate gite per i ricoverati in condizioni migliori. «E nel marzo 1944 nella cappella dell’ospedale vengono celebrate le nozze tra un ricoverato e una ragazza lecchese. Segno anche questo di quel legame che si era andato instaurando con la città e il territorio.»

Come detto, di tutta questa storia rimane una memoria ormai vaga: «Non c’è una lapide a ricordare la vicenda degli ospedali militari lecchesi – osserva Faccinetto -. Non c’è in via Ghislanzoni, non c’è all’istituto Badoni.» Starebbe bene all’istituto Badoni «perché come dicono documenti e testimonianze, negli anni in cui fu in funzione, quell’ospedale seppe integrarsi nella vita della città, tanto che più di un militare alla fine del conflitto decise di restare a vivere a Lecco. Ma soprattutto perché nei venti terribili mesi tra il settembre ’43 e l’aprile ’45 (…) chi ne ebbe la responsabilità si trovò ad affrontare e risolvere, con equilibrio e fermezza, situazioni di aspro e a volte esasperato contrasto, senza che l’ospedale venisse mai meno alla propria funzione di luogo e di cura. (…) Alla Liberazione (vi erano) degenti appartenenti al regio esercito, ai reparti partigiani e alle milizie della Rsi senza che ciò destasse (a differenza di quanto avvenne in altre realtà) particolari tensioni o motivi d’allarme. Non a caso, molti anni dopo, il 7 febbraio 1994, Aloisio Bonfanti (…) giunse a scrivere: “Fu ospedale di solidarietà, umanità, di pacificazione dove convissero degenti, con reciproco rispetto di fronti opposti”. Non fu esattamente così, ma in quelle parole c’è della verità.»

Di ciò ci parla, in un libro che diremmo importante, Angelo Faccinetto, giornalista lecchese. Nel 2016, con l’editore Cattaneo, ha dato alle stampe “Il capitano l’è ferito. Appunti per una storia degli ospedali militari a Lecco”. A promuovere la pubblicazione, la sezione lecchese dell’Associazione mutilati e invalidi di guerra in occasione del centenario di fondazione che si sarebbe celebrato l’anno successivo.

L’impegno di Faccinetto, tra l’altro, aveva anche risvolti affettivi: il padre Giuseppe, infatti, era uno di quei soldati che nella seconda guerra mondiale restò mutilato di un braccio e trascorse diversi mesi del 1942 negli ospedali di Derna in Libia, Aversa e al “Rizzoli” di Bologna. Al ritorno a casa si sarebbe poi impegnato con l’associazione dei mutilati di guerra, anche presiedendone la sezione lecchese per quattro anni (dal 2012 al 2016).

In realtà, se la ricostruzione in alcune parti può rivelarsi inevitabilmente lacunosa, è altrettanto vero che ci viene offerto un quadro esauriente di una realtà pressoché dimenticata. Inoltre, l’autore non si limita a un’asettica presentazione di dati ed episodi, ma ce ne propone anche il contesto storico (e geografico), aiutandoci a scoprire pagine da molti lecchesi non conosciute. E che rappresentano un contributo notevole alla storia locale.

Il racconto prende le mosse dal celebre 1848 e dalla prima guerra d’indipendenza.

«Nella nostra zona non si combatte – scrive Faccinetto -, ma il Lecchese è interessato da un continuo passaggio di truppe che, dicono le cronache di allora, provocano “danni e desolazione”. L’ospedale civico di Lecco registra un’impennata nel numero di ricoveri: 735 contro i 63 dell’anno precedente. Di questi 661 sono militari. Appartengono a tutte le forze in campo: piemontesi, lombardi, austriaci. Questo avviene in soli cinque mesi».

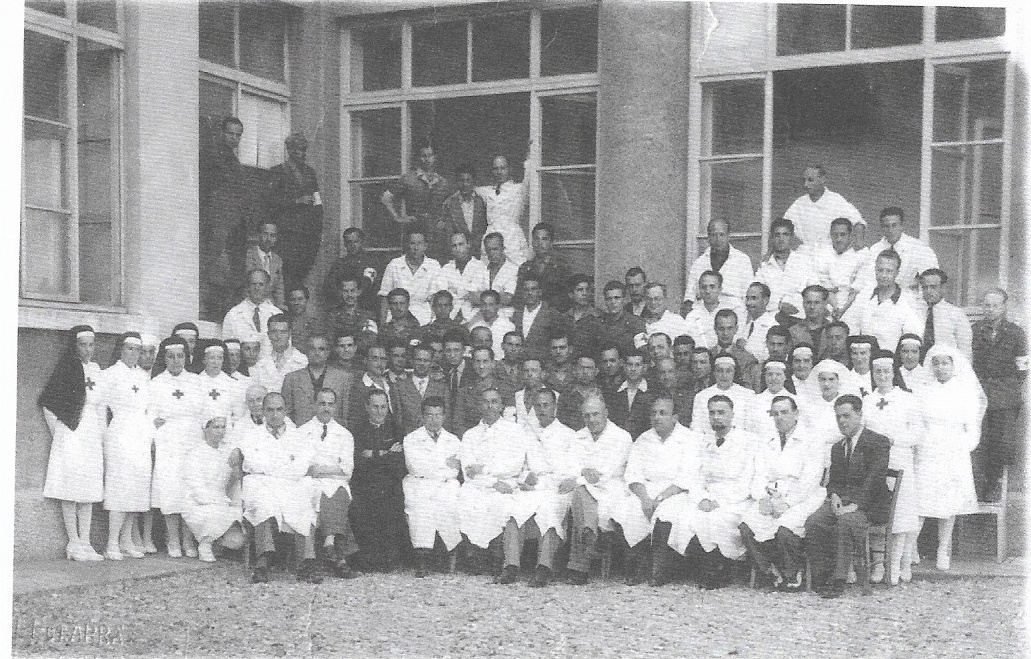

Il personale dell'ospedale militare

L’ospedale civico è quello inaugurato solo cinque anni prima nel palazzo progettato dall’ingegner Giuseppe Bovara e oggi sede del Comune. Intanto si cercano in affitto anche alcuni locali in case private per collocarvi letti destinati ai militari e nel mese di novembre spunta la casa Morganti, un edificio molto vasto situato alla Maddalena che in documenti del 1851 è espressamente indicata come ospedale militare anche se all’occorrenza era utilizzata come caserma. Tra l’altro, nello stesso 1851 è probabile che la casa Morganti non fosse già più in funzione. E’, questo dalla casa Morganti (o Scatti secondo altre “carte”) , una delle pagine oscure indicate da Faccinetto.

Si arriva poi al 1859 e alla Seconda guerra d’indipendenza, quando «i soldati feriti o malati trovano assistenza, oltre che negli ospedali, anche nelle cosiddette “case particolari”, case private nelle quali alcune stanze vengono messe a disposizione dei comandi per i militari bisognosi di cure e riposo.» Anche nel Lecchese c’era un’assistenza diffusa anziché concentrata. Già, nel periodo della dominazione austriaca, peraltro, erano in funzione ospedali militari che «non siamo però in grado di dire con certezza dove fossero ubicati».

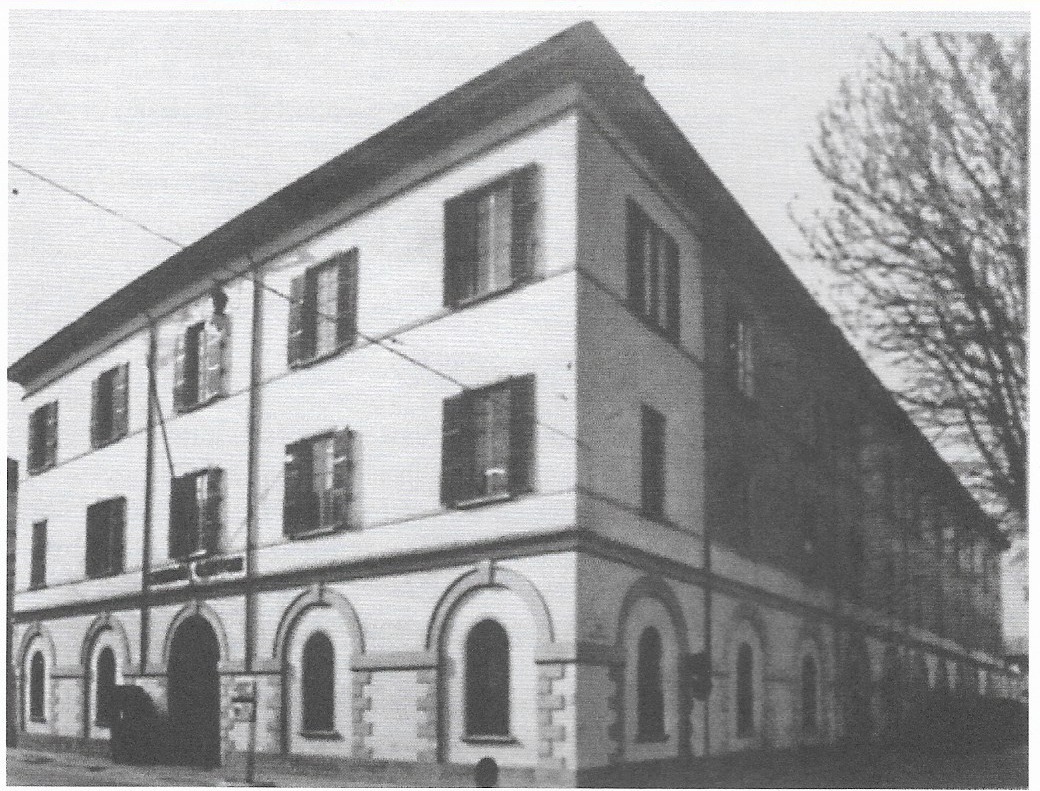

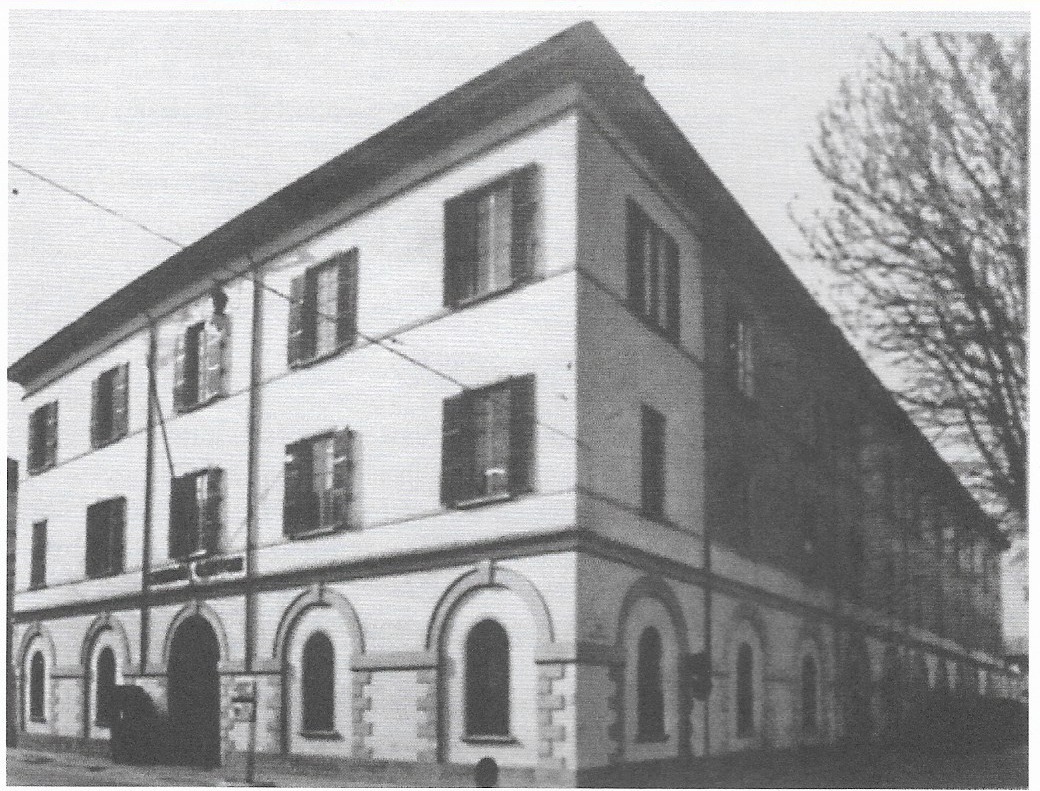

L'ex caserma Sirtori

Nel 1861, ormai, siamo italiani. Il Regno d’Italia, guidato dai Savoia, è però ancora tutto da costruire. A partire dall’organizzazione militare. Anche a Lecco sorge una caserma. A tale scopo, nel 1862, «il Comune delibera di acquistare un terreno di proprietà dell’ingegner Giuseppe Bovara situato nei pressi della confluenza del Caldone». L’operazione è, come sempre, accompagnata da polemiche politiche. Però, nel 1864 «il nuovo edificio militare è in fase avanzata di costruzione». La caserma sarà pronta per la terza guerra di indipendenza (20 giugno-12 agosto 1866) e resterà caserma fino al 1974, quando verrà dismessa (oggi ospita alcuni uffici della questura). Nel 1865 i militari sono ancora curati all’ospedale civile, mentre nel 1866 si registra la presenza in città di più strutture adibite a ricovero militare. La più importante era appunto la caserma alla foce del Caldone. Si sa che la “macchina militare” attira anche l’interesse degli affaristi. A tal riguardo, Faccinetto ci racconta la proposta di un certo Alessandro Locati per un “omnibus ambulanza” capace di trasportare contemporaneamente otto feriti adagiati in barella. Proposta della quale non si conosce l’esito.

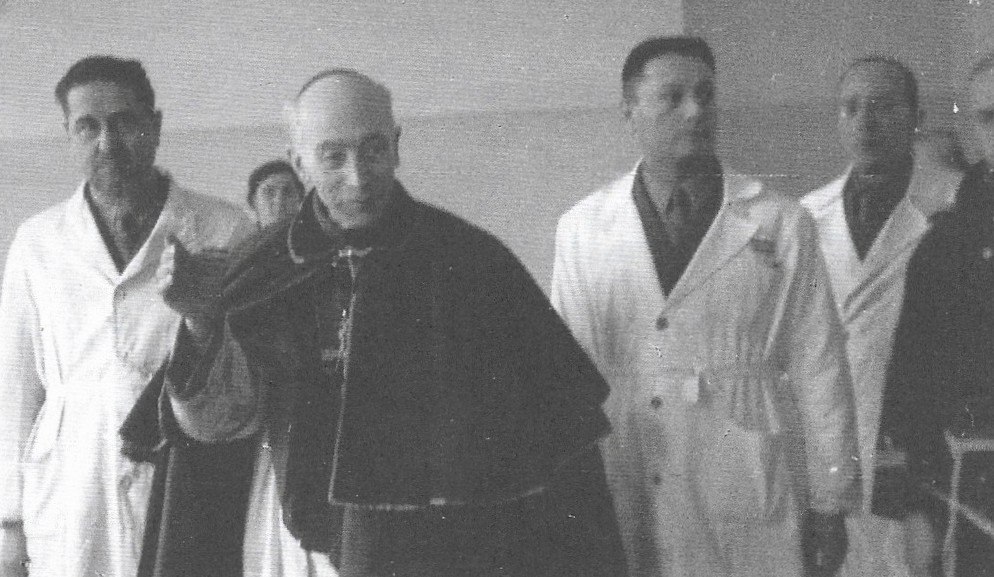

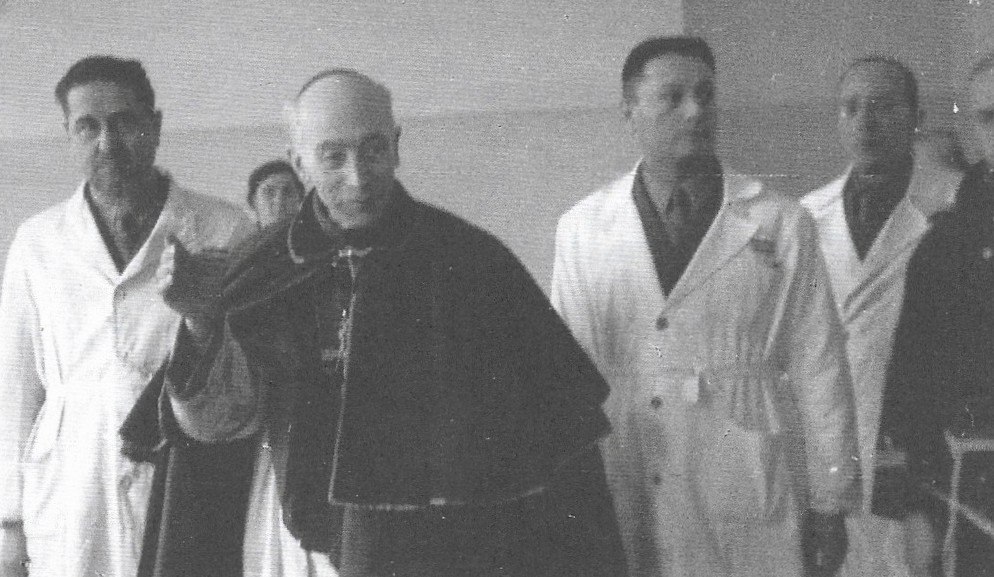

La visita del cardinal Schuster

Il 26 maggio 1916 un altro fatto scuote i lecchesi, l’arrivo alla Piccola di un treno di feriti: sono un centinaio, alcuni ospitati all’ospedale civile e altri al militare

Il trasporto avviene con barelle della Croce Verde e della Croce Bianca ma anche privati cittadini si danno da fare mettendo a disposizione le loro carrozze private.

L’ospedale è articolato in cinque dormitori per 300 o 400 degenti, la chiesa, le sale di medicazione, la sala accettazione malati, la cucina per tutti e quella per i malati infettivi, l’ufficio comando, il magazzino spogliatoio, la camera mortuaria, la sala ufficiali, le camerate per i militari di servizio e il personale. Nel Lecchese ci saranno inoltre altre strutture ospedaliere militari. Al grand hotel e alle terme di Regoledo (dove la funicolare che trasportava i passeggeri viene ora utilizzata come ambulanza), per esempio, altre sono a Varenna e Dervio, mentre l’orfanotrofio Don Guanella ospita anche questa volta un convalescenziario.

Non esistono statistiche, «ma si può ipotizzare un passaggio da Lecco di decine di migliaia di feriti in 41 mesi.»

L’edificio viene riconsegnato al Comune il 3 marzo 1919, «“in cattivo stato”, come sottolineeranno gli uffici comunali non nascondendo il loro disappunto.»

La Seconda guerra mondiale è l’altro appuntamento con la ferocia umana che tocca da vicino anche i lecchesi.

C’è qualche problema per l’adeguamento dell’edificio, la struttura non si presterebbe, ma l’emergenza fa superare ogni intoppo. Quando l’ospedale entra in funzione può contare su 30 medici e 20 infermiere e ospitare 400 ricoverati. Ci sono due sale operatorie e sei di medicazioni, servizi di medicina e di chirurgia, è l’unico in Italia specializzato nella plastica facciale e c’è anche un’officina meccanica per la riparazione e la fabbricazione di protesi, funzionano un cinema-teatro, uno spaccio cooperativo e una biblioteca.

La situazione si appesantisce con i bombardamenti del 1943 su Milano dove il centro mutilati è costretto a chiudere trasferendo i suoi pazienti a Baggio e a Lecco.

Nel frattempo il tubercolosario (oggi adibito a struttura contro le dipendenze in corso Promessi Sposi) che era stato inaugurato nel 1928 da re Vittorio Emanuele III e intitolato allo stesso sovrano viene destinato ai militari. Altri ospedali e convalescenziari sorgono nel territorio: a Varenna all’Albero Reale Vittoria (poi e ancora oggi Royal Victoria) alle solite terme di Regoledo e a Bellagio.

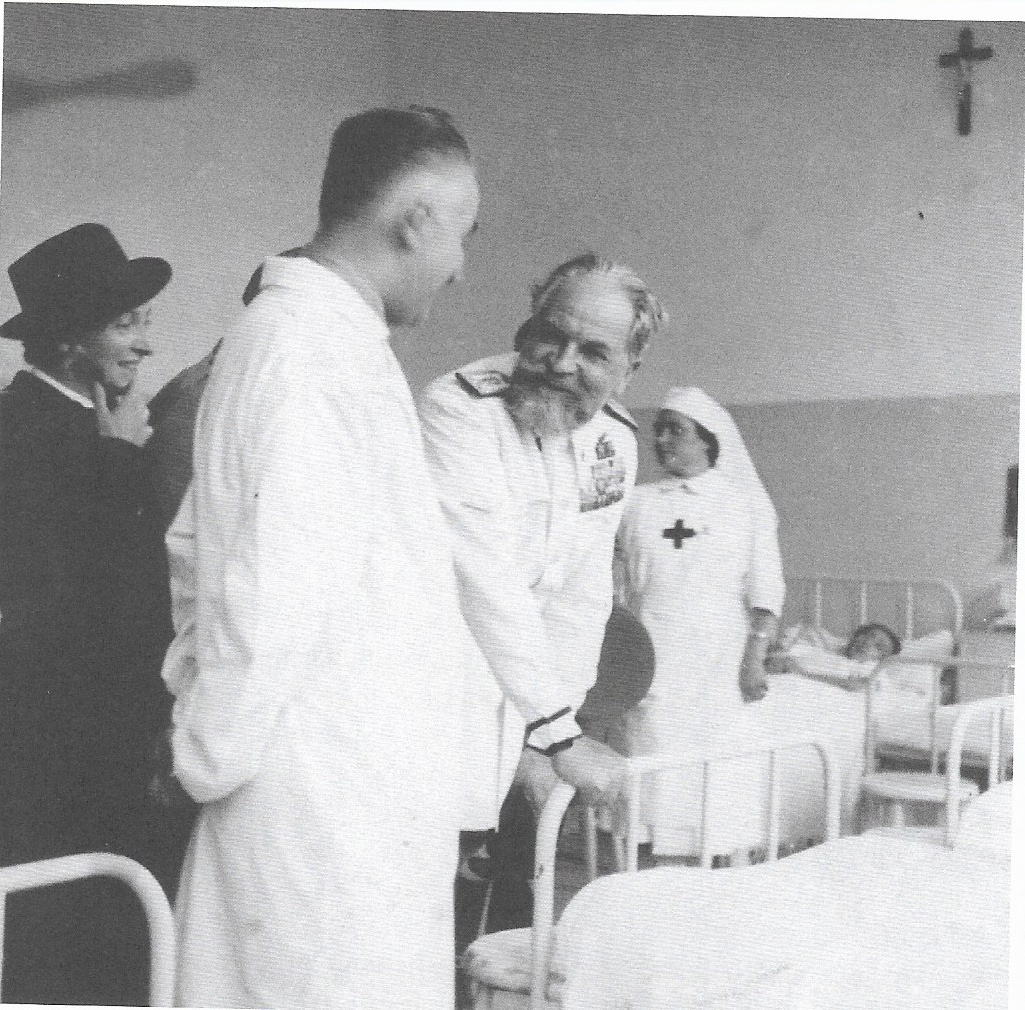

Infermiere e soldati a Lecco

La vera grande emergenza è dopo l’8 settembre: «A Lecco i tedeschi entrano già l’11 settembre. Come altrove c’è chi si piega, chi collabora, chi tira a campare e chi dice “no” scegliendo la strada dell’opposizione clandestina e della resistenza. Anche gli uomini dell’ospedale militare si trovano davanti al bivio. E seguono la strada della coerenza: lasciano che venga loro estorta l’adesione formale alla Repubblica Sociale e restano al loro posto. Una scelta che farà discutere». Una scelta che sarà spiegata da Vincenzo Saputo, medico e poi direttore del contro su indicazione del Cln, personaggio di spessore non solo dal punto di vista sanitario ma anche culturale (per esempio, nel 1947 fondò l’Accademia corale di Lecco): quando l’esercito fu sbandato e disperso «rimase integra la Sanità – le sue parole - perché il suo compito non poteva subire arresto di sorta: il suo compito, legato eminentemente all’assistenza dei soldati feriti e malati, doveva necessariamente continuare perché ferite e malattie non si estinguono col volgere degli eventi bellici. Rimanemmo perché questo era il nostro preciso dovere; rimanemmo perché mai avremmo tradito la nostra funzione di soldati e di medici del Corpo Sanitario se avessimo abbandonato tristemente al loro destino quelle poveri carni mutilate che ci erano state affidate perché noi rimediassimo.»

L’ospedale militare organizza anche corsi di riqualificazione professionale con un corso semestrale per i mutilati degenti e qualcuno viene anche assunto da aziende lecchesi, nello stesso tempo viene istituita anche una scuola elementare per portare alla licenza quei soldati ancora analfabeti.

L’ospedale chiude nell’ottobre 1947 Nel frattempo sono avviati “centri contumaciali” all’orfanotrofio don Guanella del Caleotto, alla scuola elementare di Acquate e a alla colonia per i figli dei dipendenti di un cotonificio monzese, per raccogliere i militari e i civili al rientro dai campi di prigionia e dai lager nazisti. Complessivamente forniranno aiuti a mille persone.

I rapporti dell’ospedale militare della città sono stretti. Vengono promosse ripetute iniziative di solidarietà, raccolte fondi, visite di cittadini e scolaresche, vengono anche organizzate gite per i ricoverati in condizioni migliori. «E nel marzo 1944 nella cappella dell’ospedale vengono celebrate le nozze tra un ricoverato e una ragazza lecchese. Segno anche questo di quel legame che si era andato instaurando con la città e il territorio.»

Il progetto dell'ospedale alla Maddalena

Come detto, di tutta questa storia rimane una memoria ormai vaga: «Non c’è una lapide a ricordare la vicenda degli ospedali militari lecchesi – osserva Faccinetto -. Non c’è in via Ghislanzoni, non c’è all’istituto Badoni.» Starebbe bene all’istituto Badoni «perché come dicono documenti e testimonianze, negli anni in cui fu in funzione, quell’ospedale seppe integrarsi nella vita della città, tanto che più di un militare alla fine del conflitto decise di restare a vivere a Lecco. Ma soprattutto perché nei venti terribili mesi tra il settembre ’43 e l’aprile ’45 (…) chi ne ebbe la responsabilità si trovò ad affrontare e risolvere, con equilibrio e fermezza, situazioni di aspro e a volte esasperato contrasto, senza che l’ospedale venisse mai meno alla propria funzione di luogo e di cura. (…) Alla Liberazione (vi erano) degenti appartenenti al regio esercito, ai reparti partigiani e alle milizie della Rsi senza che ciò destasse (a differenza di quanto avvenne in altre realtà) particolari tensioni o motivi d’allarme. Non a caso, molti anni dopo, il 7 febbraio 1994, Aloisio Bonfanti (…) giunse a scrivere: “Fu ospedale di solidarietà, umanità, di pacificazione dove convissero degenti, con reciproco rispetto di fronti opposti”. Non fu esattamente così, ma in quelle parole c’è della verità.»

Dario Cercek