SCAFFALE LECCHESE/281: nel salotto di Varenna con la musa di Fogazzaro

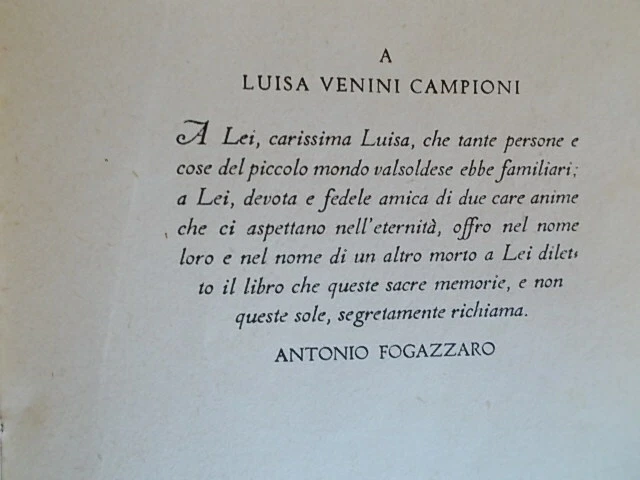

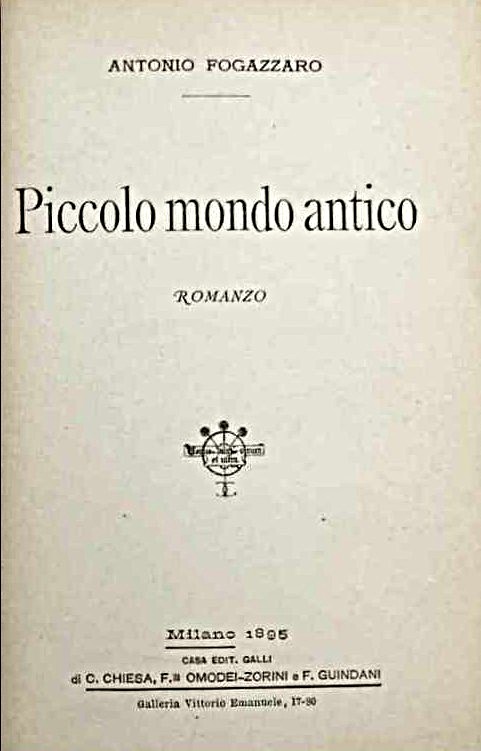

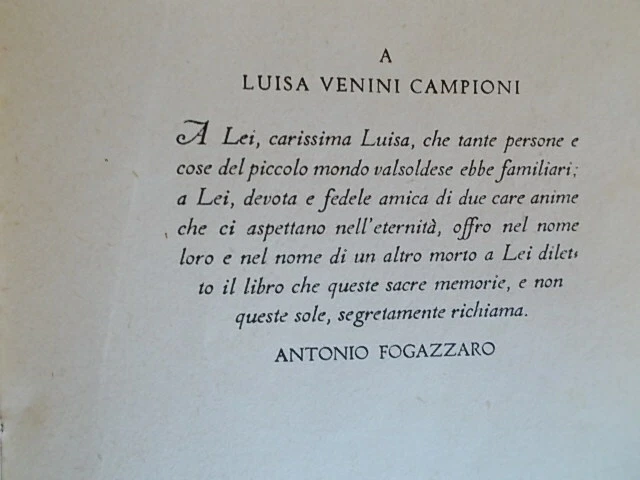

E’ una delle tante donne ingiustamente dimenticate. Del resto, anche il nome del marito, che fu personaggio di una certa rilevanza, non ci dice più niente. Eppure ebbero un ruolo di primo piano nella società varennese dell’Ottocento. Che già era luogo di una qualche notorietà e di frequentazioni illustri. Il grande albergo ancora rinomato che si affaccia sulla piazza centrale ricorda nella sua stessa insegna il passaggio nelle sue stanze nientemeno che della regina Vittoria d’Inghilterra. Ma tanti altri furono i personaggi illustri che approdarono in paese. Lo storico Vittorio Adami, in quel suo zibaldone che è “Varenna e Monte di Varenna” pubblicato nel 1927 ce ne offre un elenco, per quanto troppo essenziale e quindi un po’ vago, principiando dalla sosta che l’imperatore d’Austria Ferdinando I e la consorte fecero per il pranzo del 25 agosto 1838 all’Albergo Venini, oggi Villa Cipressi. Le altre ville che vi sorsero nel tempo confermano presenze blasonate. E salotti nei quali si dava appuntamento l’alta società, nobiliare o semplicemente borghese, ma colta.  Uno di questi salotti era quello tenuto da Luisa Campioni Venini: è lei tra le donne dimenticate di cui si diceva. Eppure, è un nome che dovrebbe non esserci indifferente, “scolpito” com’è nella dedica di un libro di non trascurabile importanza nella storia della letteratura italiana. E cioè, il “Piccolo mondo antico” di Antonio Fogazzaro (1842-1911). Uscito nel 1895, l’autore lo ha appunto dedicato proprio «a lei, carissima Luisa, che tante persone e cose del piccolo mondo valsoldese ebbe familiari; a lei, devota e fedele amica di due care anime che ci aspettano nell’eternità, offro nel nome loro e nel nome di un altro morto a lei diletto il libro che queste sacre memorie, e non queste sole, segretamente richiama.» Dedica a stampa, in esergo al volume. Dunque, perenne. Una dedica non certo pro forma che testimonia un legame intenso.

Uno di questi salotti era quello tenuto da Luisa Campioni Venini: è lei tra le donne dimenticate di cui si diceva. Eppure, è un nome che dovrebbe non esserci indifferente, “scolpito” com’è nella dedica di un libro di non trascurabile importanza nella storia della letteratura italiana. E cioè, il “Piccolo mondo antico” di Antonio Fogazzaro (1842-1911). Uscito nel 1895, l’autore lo ha appunto dedicato proprio «a lei, carissima Luisa, che tante persone e cose del piccolo mondo valsoldese ebbe familiari; a lei, devota e fedele amica di due care anime che ci aspettano nell’eternità, offro nel nome loro e nel nome di un altro morto a lei diletto il libro che queste sacre memorie, e non queste sole, segretamente richiama.» Dedica a stampa, in esergo al volume. Dunque, perenne. Una dedica non certo pro forma che testimonia un legame intenso.

Naturalmente non ci occuperemo, qui, del romanzo di Fogazzaro, ambientato negli anni Cinquanta dell’Ottocento in Valsolda, sulla costa occidentale ma ancora lombarda del lago di Lugano e dove la famiglia dello scrittore veneto aveva una casa di villeggiatura. Racconta di una vicenda famigliare che si intreccia con le lotte risorgimentali, lo slancio dei patrioti antiaustriaci e la necessità di riparare il più delle volte in Svizzera, varcando il confine lungo aspri sentieri montani. E al centro della trama vi à proprio la villa fogazzariana, situata in località Oria, a un passo dalla frontiera, e oggi di proprietà del Fai.

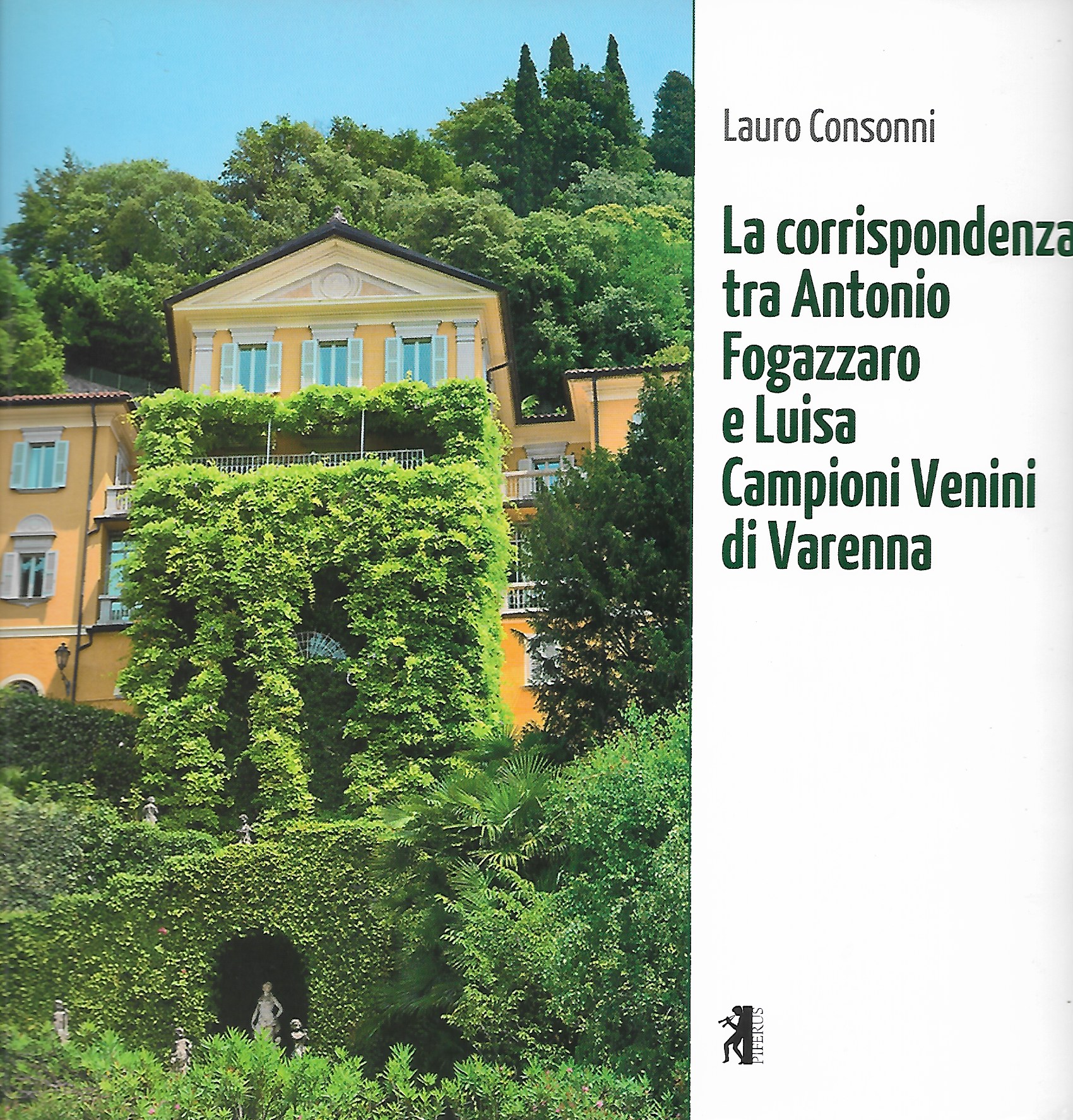

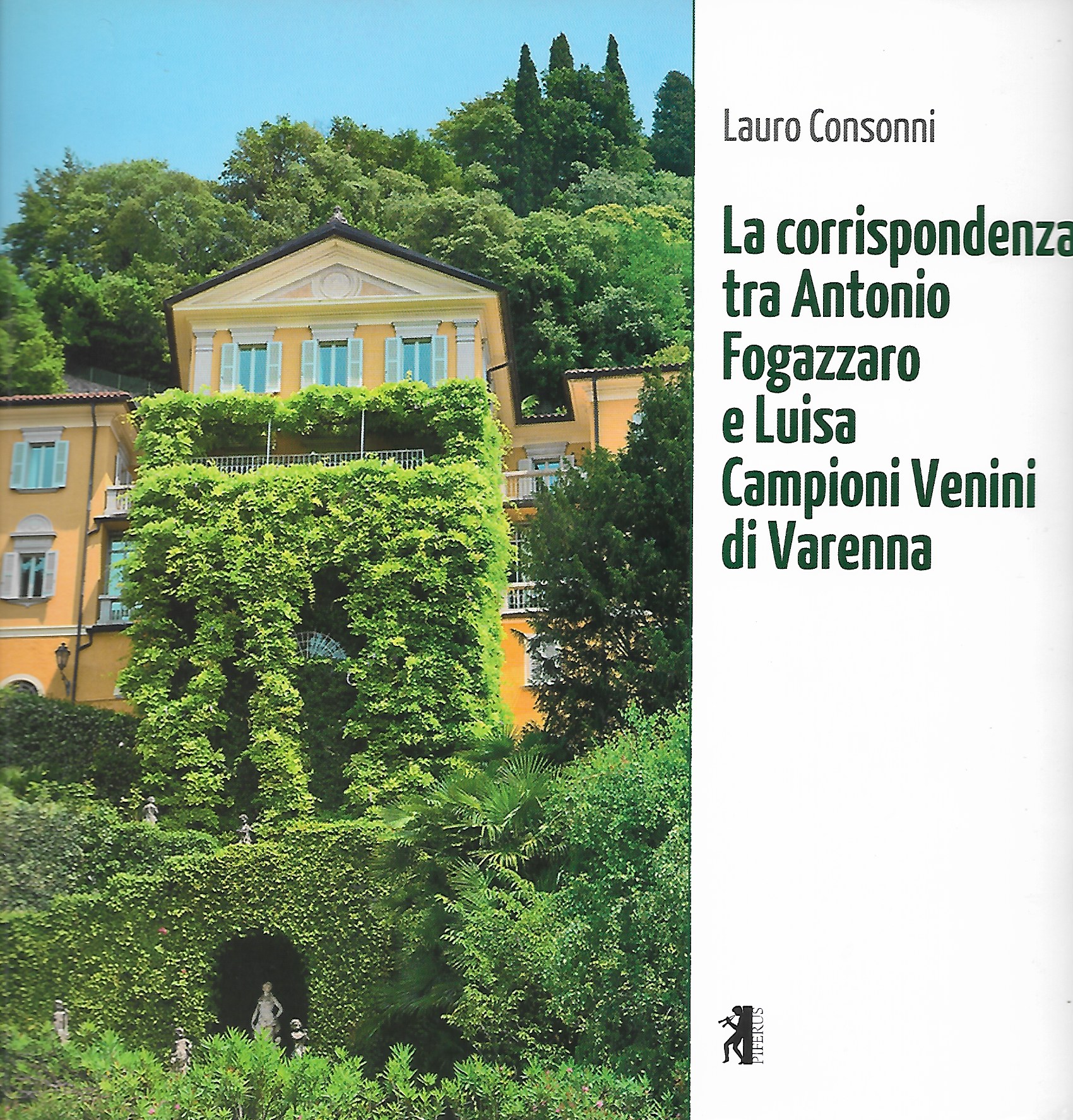

Tra Fogazzaro e Luisa Venini Campione c’era dunque una profonda amicizia documentata da un carteggio che nel 1979 venne pubblicato, a cura di Luigi Romano, sulla rivista “L’osservatore politico letterario”, rivista diffusa fra gli addetti ai lavori e non certo rivolta al grande pubblico. Se quelle lettere uscirono dalla ristretta cerchia dei letterati fu grazie a don Lauro Consonni, parroco di Varenna dal 1977 al 2007, un bel trentennio, mica poco. Quando già aveva da tempo lasciato il paese lariano, don Lauro volle pubblicare quel carteggio in un volumetto più “popolare” dato alle stampe nel maggio 1917: “La corrispondenza tra Antonio Fogazzaro e Luisa Campioni Venini di Varenna” (Grafiche Rusconi di Bellano). Il sacerdote sarebbe morto nel settembre di quello stesso anno.

Così che quella pubblicazione ha tutta l’aria di una sorta di lascito ai suoi vecchi parrocchiani, una “versione definitiva” di una ricerca che lo aveva appassionato a lungo e della quale aveva dato anche conto su “Varena seu Insula Nova”, una rivista miscellanea di “cose varennesi” ideata proprio da don Lauro e uscita, con cadenza annuale, per nove numeri dal 1980 al 1989. Nel 2017, probabilmente, ritenne di «metterci un punto fermo», presentendo l’avvicinarsi del momento dell’addio. Concludendo quel suo ultimo lavoro, scriveva infatti: «Il Signore mi giudicherà se “ho fatto bene il prete a Varenna”; certamente però ho amato tanto quel piccolo “grande paese” ricco di storia e cultura.» L’ormai ex parroco ricostruiva, magari un po’ confusamente, l’intera vicenda, corredandola dai propri commenti di carattere religioso e chiosando le lettere con noterelle e riflessioni. Perché nel carteggio e nel romanzo il tema della fede è ben presente. Anche per quel «certo spirito laicista» che aleggiava «nella famiglia Venini», come ci dice l’ex parroco che a tal proposito ricorda come il figlio maggiore della coppia, Guido, si fosse sposato civilmente: «Tale scelta, se ancora oggi è fonte di sconcerto, deve invece aver provocato un forte scandalo per quei tempi».

L’ormai ex parroco ricostruiva, magari un po’ confusamente, l’intera vicenda, corredandola dai propri commenti di carattere religioso e chiosando le lettere con noterelle e riflessioni. Perché nel carteggio e nel romanzo il tema della fede è ben presente. Anche per quel «certo spirito laicista» che aleggiava «nella famiglia Venini», come ci dice l’ex parroco che a tal proposito ricorda come il figlio maggiore della coppia, Guido, si fosse sposato civilmente: «Tale scelta, se ancora oggi è fonte di sconcerto, deve invece aver provocato un forte scandalo per quei tempi».

E’ ormai assodato che la figura di Luisa Rigey, coprotagonista del romanzo fogazzariano assieme al marito Franco, sia stata ispirata allo scrittore proprio dall’amica varennese. Per esempio, quando leggiamo della figlia di Luisa Rigey, Maria, che muore annegata davanti a casa nelle acque nel lago di Lugano il pensiero corre subito alla tragedia che tanto ferì nello spirito Luisa Campioni Venini e cioè l’annegamento della nipote Gemma il 15 febbraio 1877, proprio nella darsena sottostante la villa varennese. Ed è proprio in quella circostanza che iniziò lo scambio di lettere tra lei e lo scrittore. Ed è uno dei lutti al quale si riferisce Fogazzaro nella dedica. L’altro è quella per la morte di Guglielmo, il terzogenito di Luisa stroncato a soli due anni, nel 1852, dalla difterite. Luisa Campioni era nata a Mojana di Merone nel 1817. In realtà, la famiglia Campioni risiedeva ad Agria, una frazione di San Pietro Sovera, paese vicino a Porlezza e quindi non molto distante dalla Valsolda fogazzariana. Il papà Francesco Campioni, proprietario di una fonderia, era all’epoca uno dei più grossi industriali della zona. La madre Carolina proveniva invece dalla famiglia Ripamonti-Carpani che dimorava a Mojana sul lago di Pusiano e che aveva tra i suoi ascendenti quel Giuseppe Ripamonti, nato a Ravellino nella Brianza lecchese, che fu sacerdote e storico secentesco, fonte del Manzoni per i duoi “Promessi sposi”. Quando Luisa venne al mondo, Carolina si trovava a casa dei genitori, recatavisi forse proprio per il parto imminente. La stessa Carolina fa una fugace apparizione del “Piccolo mondo antico” per la sua abilità nel preparare polpette.

Luisa Campioni era nata a Mojana di Merone nel 1817. In realtà, la famiglia Campioni risiedeva ad Agria, una frazione di San Pietro Sovera, paese vicino a Porlezza e quindi non molto distante dalla Valsolda fogazzariana. Il papà Francesco Campioni, proprietario di una fonderia, era all’epoca uno dei più grossi industriali della zona. La madre Carolina proveniva invece dalla famiglia Ripamonti-Carpani che dimorava a Mojana sul lago di Pusiano e che aveva tra i suoi ascendenti quel Giuseppe Ripamonti, nato a Ravellino nella Brianza lecchese, che fu sacerdote e storico secentesco, fonte del Manzoni per i duoi “Promessi sposi”. Quando Luisa venne al mondo, Carolina si trovava a casa dei genitori, recatavisi forse proprio per il parto imminente. La stessa Carolina fa una fugace apparizione del “Piccolo mondo antico” per la sua abilità nel preparare polpette.

Venticinquenne e cioè nel 1842 (curiosamente l’anno di nascita di Fogazzaro) Luisa Campioni sposò l’avvocato Giacomo Venini, nato a Varenna nel 1819 da genitori che l’anagrafe definiva possidenti. Luisa e Giacomo ebbero tre figli: di Guglielmo abbiamo già detto; gli altri due furono Guido nato nel 1844, anch’egli dedicatosi poi alla professione forense, e Giulio, nato nel 1845, che avrebbe invece intrapreso una brillante carriera militare concludendola come generale di brigata. La famiglia Venini viveva tra Como e Varenna, in quella che oggi è conosciuta come Villa Mapelli. Frequentata da musicisti del calibro di Verdi, Wagner e Liszt. Sempre il nostro don Lauro ci riporta le parole di Luigi Romano: «Nella villa di Varenna, Luisa spiccava per giovialità, il gusto per la musica e la poesia, la capacità di tenere buoni i bambini dei suoi ospiti raccontando loro fiabe e favole; ma i biografi concordano nel sottolineare soprattutto il fatto che Casa Venini raccogliesse “la società più diversa e bizzarra del mondo” e si facesse musica da mattino a sera, con serenate al chiaro di luna, dirette da quello spirito bizzarro che fu il celebre violoncellista Gaetano Braga».

La famiglia Venini viveva tra Como e Varenna, in quella che oggi è conosciuta come Villa Mapelli. Frequentata da musicisti del calibro di Verdi, Wagner e Liszt. Sempre il nostro don Lauro ci riporta le parole di Luigi Romano: «Nella villa di Varenna, Luisa spiccava per giovialità, il gusto per la musica e la poesia, la capacità di tenere buoni i bambini dei suoi ospiti raccontando loro fiabe e favole; ma i biografi concordano nel sottolineare soprattutto il fatto che Casa Venini raccogliesse “la società più diversa e bizzarra del mondo” e si facesse musica da mattino a sera, con serenate al chiaro di luna, dirette da quello spirito bizzarro che fu il celebre violoncellista Gaetano Braga». C’erano anche innocui spettacoli marionette e più inquietanti sedute spiritiche: Antonio Fogazzaro se ne ricorderà, scrivendo il suo “Piccolo mondo antico” raccontando di una seduta nella quale una disperata e quasi folle Luisa Rigey evoca lo spirito della figlia annegata. Da parte sua, don Lauro ricorda invece che «a tali pratiche, allora, era annessa una scomunica! Ritengo che il Fogazzaro stesso si sia posto il problema della freddezza di Luisa nei riguardi della fede. Se la sceglie come protagonista, ciò significa che ha studiato per bene il suo carattere e non riesce a darsi una spiegazione.»

C’erano anche innocui spettacoli marionette e più inquietanti sedute spiritiche: Antonio Fogazzaro se ne ricorderà, scrivendo il suo “Piccolo mondo antico” raccontando di una seduta nella quale una disperata e quasi folle Luisa Rigey evoca lo spirito della figlia annegata. Da parte sua, don Lauro ricorda invece che «a tali pratiche, allora, era annessa una scomunica! Ritengo che il Fogazzaro stesso si sia posto il problema della freddezza di Luisa nei riguardi della fede. Se la sceglie come protagonista, ciò significa che ha studiato per bene il suo carattere e non riesce a darsi una spiegazione.» Anche Giacomo Venini non era figura marginale. Ebbe un ruolo di primo piano nelle lotte risorgimentali: nell’insurrezione del 19 marzo 1848 fa tra i più attivi, disarmando i finanzieri che presidiavano il paese, organizzando la Guardia civica, «raccogliendo sotto il tricolore – ci racconta don Consonni – quaranta uomini e fornisce loro viveri e soldi, pagando in proprio ed esponendosi per alcune migliaia di lire dell’epoca. Egli, inoltre, veglia costantemente, giorno e notte, per più settimane, onde avere e dare notizie, mantenendosi in contatto – allora non c’erano i telefoni – con Menaggio, Bellagio, Porlezza e altri centri. Patriota convinto e fervente, si impegna a fondo per favorire, attraverso la Svizzera, il trasferimento in Piemonte di giovani renitenti alla chiamata di leva austriaca: essi combatterono con le truppe di Carlo Alberto nel 1848-49 e anche in seguito». Non a caso, in “Piccolo mondo antico”, a un tratto compare un misterioso “Avvocato V. di Varenna” - che altri appunto non è che Giacomo Venini -, protagonista di una rocambolesca e movimentata fuga in Svizzera con il marito di Luisa Rigey e un altro “cospiratore”.

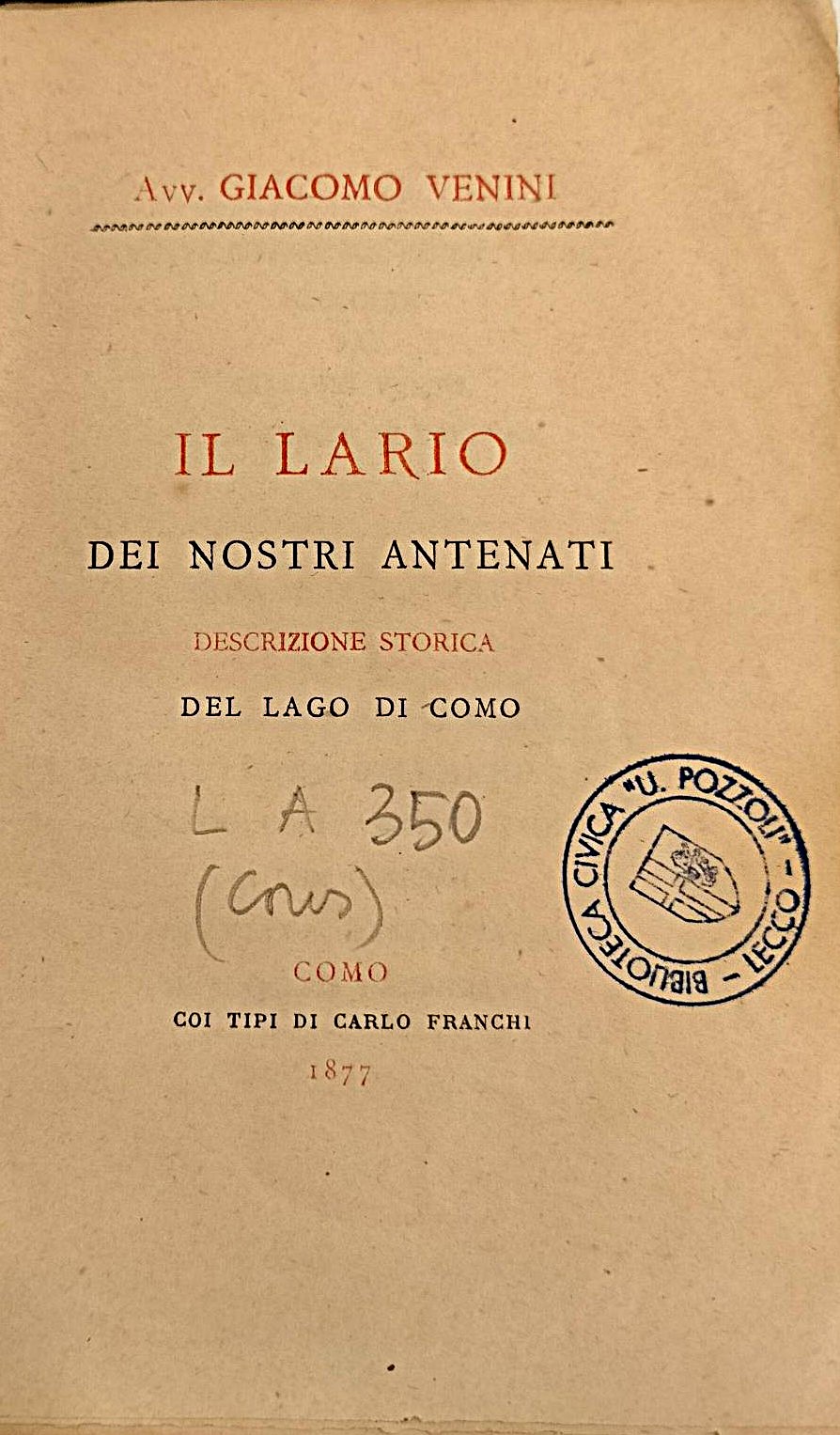

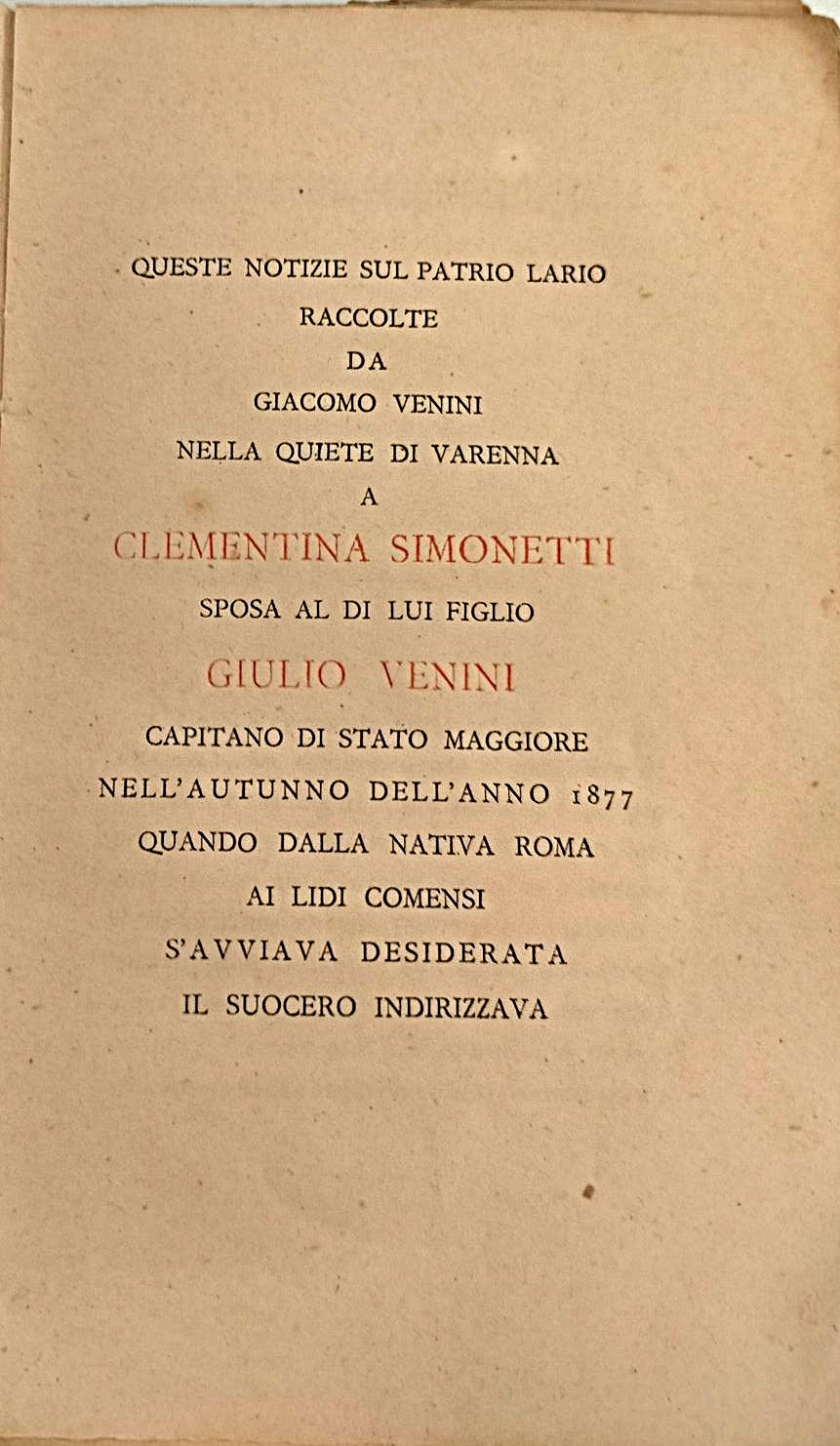

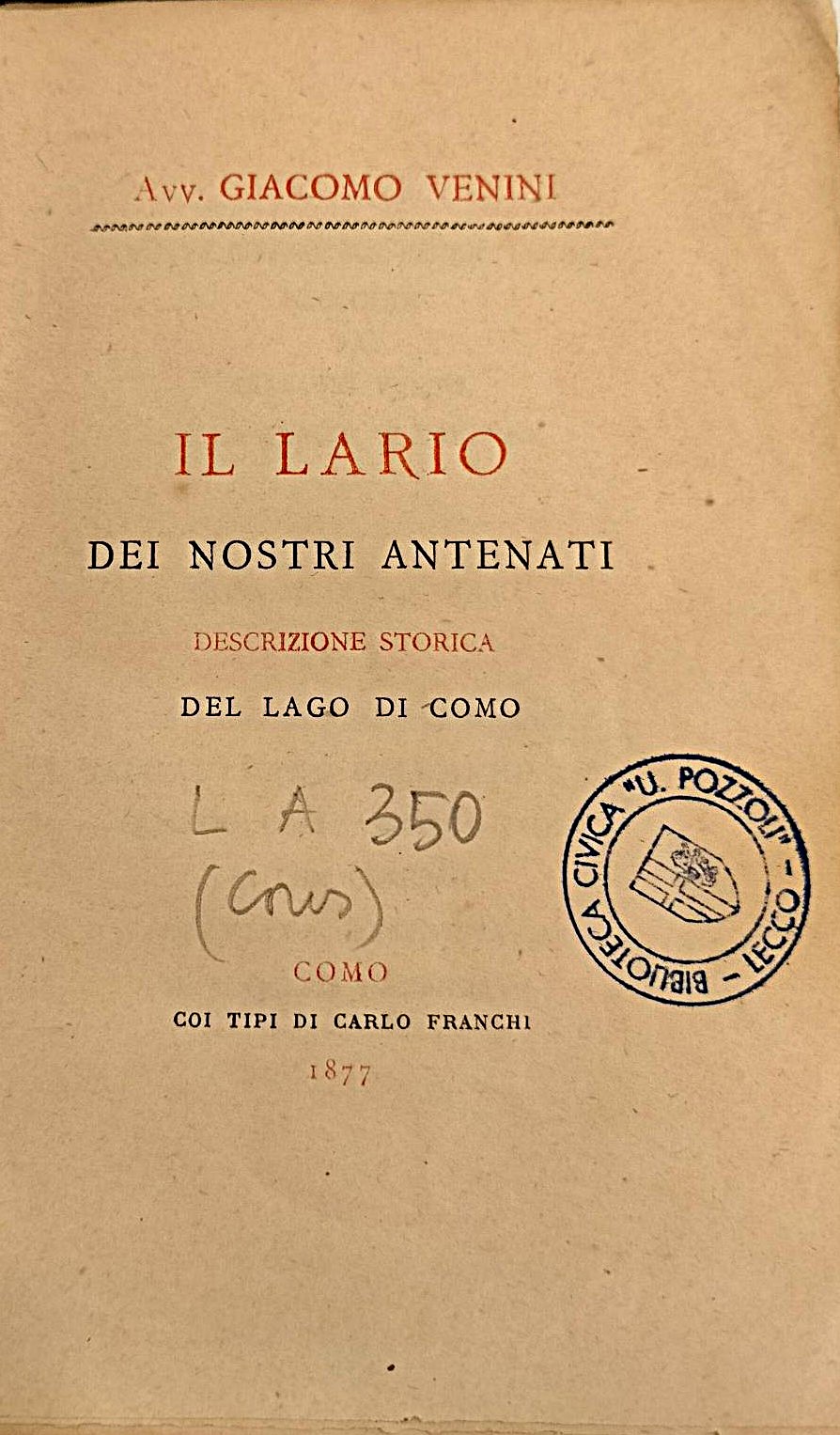

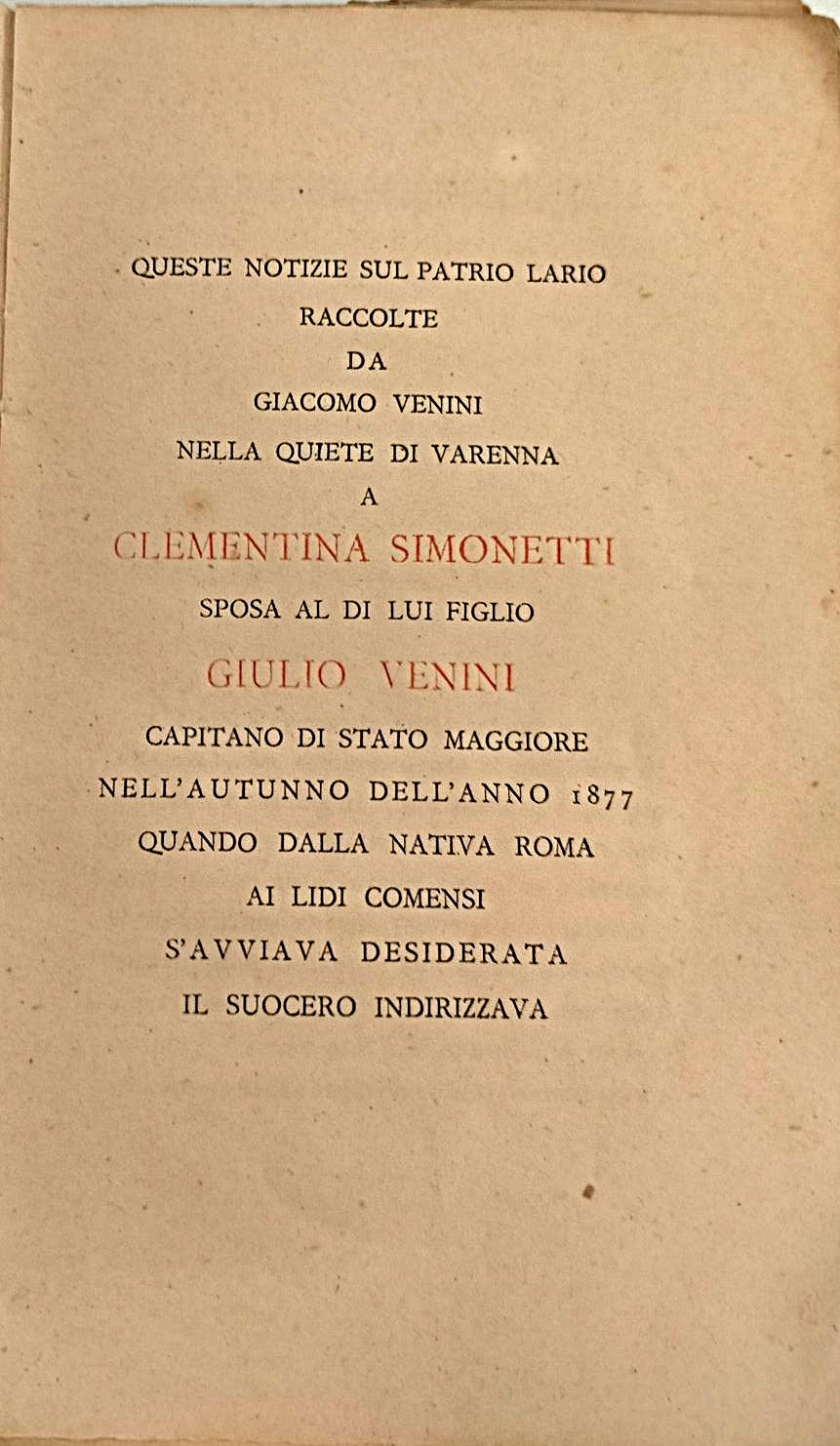

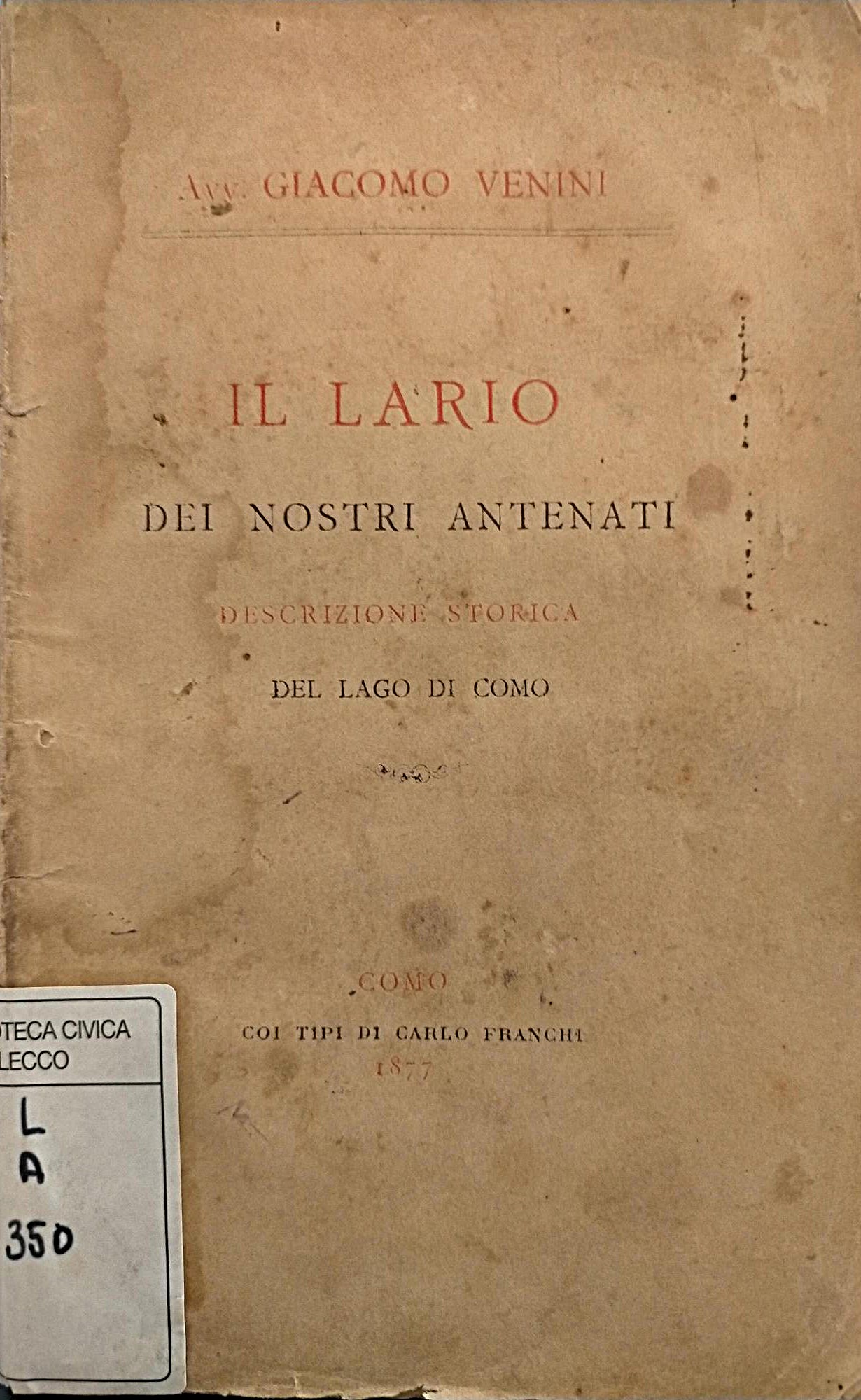

Anche Giacomo Venini non era figura marginale. Ebbe un ruolo di primo piano nelle lotte risorgimentali: nell’insurrezione del 19 marzo 1848 fa tra i più attivi, disarmando i finanzieri che presidiavano il paese, organizzando la Guardia civica, «raccogliendo sotto il tricolore – ci racconta don Consonni – quaranta uomini e fornisce loro viveri e soldi, pagando in proprio ed esponendosi per alcune migliaia di lire dell’epoca. Egli, inoltre, veglia costantemente, giorno e notte, per più settimane, onde avere e dare notizie, mantenendosi in contatto – allora non c’erano i telefoni – con Menaggio, Bellagio, Porlezza e altri centri. Patriota convinto e fervente, si impegna a fondo per favorire, attraverso la Svizzera, il trasferimento in Piemonte di giovani renitenti alla chiamata di leva austriaca: essi combatterono con le truppe di Carlo Alberto nel 1848-49 e anche in seguito». Non a caso, in “Piccolo mondo antico”, a un tratto compare un misterioso “Avvocato V. di Varenna” - che altri appunto non è che Giacomo Venini -, protagonista di una rocambolesca e movimentata fuga in Svizzera con il marito di Luisa Rigey e un altro “cospiratore”. Di Giacomo Venini ci resta un curioso libretto: “Il Lario dei nostri antenati. Descrizione storica del lago di Como” stampato a Como dalla tipografia di Carlo Franchi nel 1877. Si trattava di un omaggio alla nuora: si celebravano infatti le nozze del figlio Giulio, all’epoca capitano di stato maggiore, con Clementina Simonetti, di nascita e famiglia romana, e quindi «per la prima volta, dal biondo Tevere venendo a specchiarsi nella limpide acque del Lario, ha bisogno che qualcuno le faccia gli onori di casa, indicandole ciò che di rimarchevole e di memorabile circonda il poetico nido che le abbiamo preparato».

Di Giacomo Venini ci resta un curioso libretto: “Il Lario dei nostri antenati. Descrizione storica del lago di Como” stampato a Como dalla tipografia di Carlo Franchi nel 1877. Si trattava di un omaggio alla nuora: si celebravano infatti le nozze del figlio Giulio, all’epoca capitano di stato maggiore, con Clementina Simonetti, di nascita e famiglia romana, e quindi «per la prima volta, dal biondo Tevere venendo a specchiarsi nella limpide acque del Lario, ha bisogno che qualcuno le faccia gli onori di casa, indicandole ciò che di rimarchevole e di memorabile circonda il poetico nido che le abbiamo preparato».

Si tratta di una piccola guida che prende le mosse dalle descrizioni che del Lario fecero Paolo Giovio e Sigismondo Boldoni per poi annotare «le trasformazioni che subirono queste amene spiagge, d’allora fino a oggi, essendo stato testimonio oculare delle più importanti avvenute dopo che la locomozione a vapore, le rese accessibili ad ogni classe di persone.» Venini effettua un periplo completo del lago di Como e ne tocca i paesi della costa. Inutile qui dilungarci nell’accompagnarlo in questa escursione, tanto più che si tratta di descrizioni e notizie riportate anche da altre guide ottocentesche delle quali abbiamo peraltro già parlato: c’è l’Isola Comacina, naturalmente, per i suoi legami con la fondazione di Varenna; ci sono il Piano di Spagna e l’abbazia di Piona, Corenno e, sopra Dervio, il varco tra il Legnoncello e il Legnone, «luogo di cacca dei Lorla di Bellano, rinomato fra i buontemponi per la vita epicurea che vi si gode»; Bellano ed Esino, il Fiumelatte e la fonte Uga, Mandello e «la squallida landa di Gessima» che solitamente viene invece descritta come ridente per il suo vino rinomato. E infine Lecco che «nei sabati autunnali è il convegno di tutti i villeggianti» e del quale loda il teatro che ospita tra l’altro opere musicali «su libretti di Antonio Ghislanzoni, ingegno brillante e bizzarro, che a Lecco fa centro e che dal suo osservatorio al Porto sulla sponda di Malgrate, sopravvede a quanto accade nel territorio lecchese e ne scrive la cronaca sui giornali».

Venini effettua un periplo completo del lago di Como e ne tocca i paesi della costa. Inutile qui dilungarci nell’accompagnarlo in questa escursione, tanto più che si tratta di descrizioni e notizie riportate anche da altre guide ottocentesche delle quali abbiamo peraltro già parlato: c’è l’Isola Comacina, naturalmente, per i suoi legami con la fondazione di Varenna; ci sono il Piano di Spagna e l’abbazia di Piona, Corenno e, sopra Dervio, il varco tra il Legnoncello e il Legnone, «luogo di cacca dei Lorla di Bellano, rinomato fra i buontemponi per la vita epicurea che vi si gode»; Bellano ed Esino, il Fiumelatte e la fonte Uga, Mandello e «la squallida landa di Gessima» che solitamente viene invece descritta come ridente per il suo vino rinomato. E infine Lecco che «nei sabati autunnali è il convegno di tutti i villeggianti» e del quale loda il teatro che ospita tra l’altro opere musicali «su libretti di Antonio Ghislanzoni, ingegno brillante e bizzarro, che a Lecco fa centro e che dal suo osservatorio al Porto sulla sponda di Malgrate, sopravvede a quanto accade nel territorio lecchese e ne scrive la cronaca sui giornali». Ci soffermiamo in particolare sulle righe dedicate alla frana avvenuta nel novembre 1857 lungo la “strada militare” dello Stelvio realizzata dagli austriaci con un lavoro ciclopico tra il 1830 e il 1840 con «la costruzione delle gallerie che tutti venivano a visitare» facendo «la fortuna di Varenna», mentre successivamente «le ferrovie ne resero necessarie tante e tante, che ora non sono più oggetto di curiosità».

Ci soffermiamo in particolare sulle righe dedicate alla frana avvenuta nel novembre 1857 lungo la “strada militare” dello Stelvio realizzata dagli austriaci con un lavoro ciclopico tra il 1830 e il 1840 con «la costruzione delle gallerie che tutti venivano a visitare» facendo «la fortuna di Varenna», mentre successivamente «le ferrovie ne resero necessarie tante e tante, che ora non sono più oggetto di curiosità».

Quella frana – avvenuta all’una e 35 di notte - dovette aver traumatizzato non poco il nostro avvocato, se vent’anni dopo, per di più in un libretto di carattere nuziale e cioè per un momento lieto, le dedica righe accorate in numero maggiore rispetto ad altri episodi o attrazioni lariani.

Venini ricordava: «Fui risvegliato di soprassalto da un tremito della casa, accompagnato da un lontano e cupo rumore. Corsi alla finestra e dopo qualche minuto sentii mugghiare nel lago l’onda morta, che coperse tutto il molo, ed il piano inferiore del mio giardino, e schiantò con strepito infernale le catene delle barche attaccate alla riva. Poscia tutto tornò calmo. E fino all’albeggiare ognuno credette che fosse stata una scossa di terremoto, e non fu che al far del giorno che ci avvedemmo dell’ammanco subito dalla montagna di Morcate; ed avviatici a quella volta, cominciammo a trovare al di là d’Olivedo, riempiuti i campi d’acqua, e pesci morti in secco, e tutti i muri di cinta e parapetti rasi al suolo. E di mano in mano che procedevamo verso il luogo del disastro, le gallerie otturate da enormi blocchi di marmo nero, e le vestigia dell’acqua balzata fino a dodici metri d’altezza. Seppimo poi che a Menaggio, sulla sponda opposta del lago, ove stavano adunate molte barche per occasione della fiera di S. Carlo, erano annegate alcune persone ad avvenute altre disgrazie. Vi volle tutta l’invernata a sgomberare la strada, e riparare i danni.»

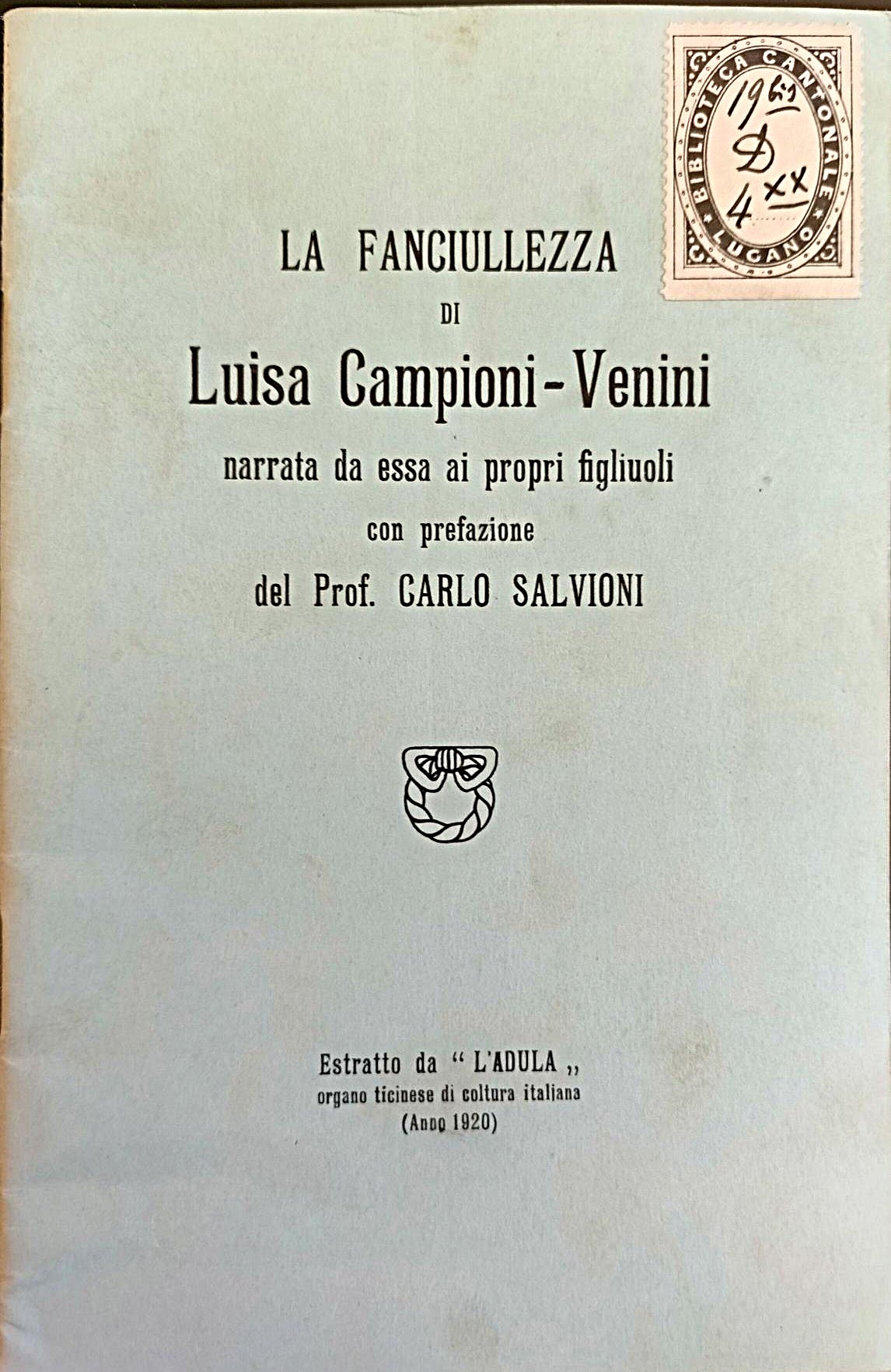

Giacomo Venini morì nel gennaio 1891. Tre mesi dopo, nel mese di aprile, Luisa lo avrebbe seguito. Il figlio Giulio sarebbe morto nel gennaio 1901 e la moglie Clementina, alla quale il suocero aveva dedicato “Il Lario dei nostri antenati”, gli sarebbe sopravvissuta a lungo, morendo nel gennaio 1938. Potendo così vedere la pubblicazione postuma di un libriccino lasciato dalla suocera: “La fanciullezza di Luisa Campioni-Venini narrata da essa ai propri figliuoli”, uscita sulla rivista ticinese “L’Adula” nel 1920 con la prefazione del celebre glottologo Carlo Salvioni e poi stampata come estratto. Un’operetta che nelle intenzioni dell’autrice non era stata scritta per essere pubblicata, ma perché i figli Guido e Giulio ne traessero suggerimenti. Il manoscritto era custodito dalla nipote Amalia (1873-1938) e il racconto era corredato da 45 disegni «che – scrive Salvioni -, se evidentemente son tracciati da mano inesperta del disegno, tradiscono occhio acuto e preciso, causticità e forza d’osservazioni non comuni». Non riportando data alcuna, lo studioso svizzero ipotizza che possa essere stato scritto tra il 1851 e il 1856, quando i ragazzi avevano un’età tra i 7 e i 12 anni.

Luisa Campioni-Venini racconta ai figli della propria gioventù e l’aspetto che sorprende è come non si tratti di un elenco di insegnamenti, di buoni consigli, di vicende esemplari, sulla scorta di tanti opuscoli dell’epoca volti all’educazione spirituali dei giovani. Con estrema semplicità, franchezza e serenità, Luisa mette in fila i ricordi della propria infanzia e della propria adolescenza trascorse nella casa di Agria: il fratello che giocava a celebrar la messa spinto più che da una precoce vocazione da una certa voglia di vino fintanto che una volta si ritrovò ubriaco; gli scherzi ai danni di un ragazzino raccolto in casa in aiuto della servitù e che un giorno sarebbe poi stato cacciato; il giocare in un letamaio un po’ particolare; le corse nei campi e l’aiuto dato ai contadini; il tempo passato accanto agli operai; la complicità con la domestica Rosina; la gita alla fiera di Lugano a sentire il ciarlatano e vedere le marionette. E le “busse” da parte della mamma. Ahi, quante: «Mamma mi amava ma dell’articolo busse era di una facilità e di una prontezza, di una generosità…». Poi, nel 1824 – Luisa aveva dunque solo sette anni – il padre Francesco morì a 62 anni: «Le autorità tutorie e gli amministratori, vedendo andar male gli affari, avevano voluto liquidare la nostra sostanza e nel liquidarla l’avevano anche liquefatta. Vendute le nostre ferriere, scomparso lo sciame d’operai, i fattori, i famigli che s’aggiravano tutto il giorno per casa. Chiuse le ferriere era mancata la vita alla casa ed a tutto il paese. (…) Morta la Rosina, scomparsa l’abbondanza d’ogni cosa in famiglia. Oh! Dio vi preservi, figliuoli, dalla tristezza che mi oppresse quell’inverno prima che diventassi filosofo.»

Poi, nel 1824 – Luisa aveva dunque solo sette anni – il padre Francesco morì a 62 anni: «Le autorità tutorie e gli amministratori, vedendo andar male gli affari, avevano voluto liquidare la nostra sostanza e nel liquidarla l’avevano anche liquefatta. Vendute le nostre ferriere, scomparso lo sciame d’operai, i fattori, i famigli che s’aggiravano tutto il giorno per casa. Chiuse le ferriere era mancata la vita alla casa ed a tutto il paese. (…) Morta la Rosina, scomparsa l’abbondanza d’ogni cosa in famiglia. Oh! Dio vi preservi, figliuoli, dalla tristezza che mi oppresse quell’inverno prima che diventassi filosofo.»  In casa ad Angria c’erano ormai solo lei, la mamma e «quella povera Santina [che] coll’aver sciupata tutta la gioventù servendo un prete, s’era avanzata per la vecchiaia di guadagnarsi uno scarso pane colle sue fatiche, e d’abitare l’angusto e tetro sotterraneo dove vive tuttora, e dove l’avete conosciuta anche voi.» Ricorda le “prediche” materne «sulla sconcezza dell’educazione moderna che fa studiare le cose che una volta erano peccati», la recita serale del rosario, la proibizione di mantenersi in corrispondenza con le compagne di collegio, la fatica per ottenere di suonare il cembalo, «macchina mai veduta in quei paesi. Ed è quello su cui avete studiato anche voi», E le letture fatte di nascosto: «Quando io leggevo, sembrava alla Mamma ch'io l'avessi abbandonata. (…) Fu stabilito che io leggessi parte della sera, non tralasciando però di fare la calza»

In casa ad Angria c’erano ormai solo lei, la mamma e «quella povera Santina [che] coll’aver sciupata tutta la gioventù servendo un prete, s’era avanzata per la vecchiaia di guadagnarsi uno scarso pane colle sue fatiche, e d’abitare l’angusto e tetro sotterraneo dove vive tuttora, e dove l’avete conosciuta anche voi.» Ricorda le “prediche” materne «sulla sconcezza dell’educazione moderna che fa studiare le cose che una volta erano peccati», la recita serale del rosario, la proibizione di mantenersi in corrispondenza con le compagne di collegio, la fatica per ottenere di suonare il cembalo, «macchina mai veduta in quei paesi. Ed è quello su cui avete studiato anche voi», E le letture fatte di nascosto: «Quando io leggevo, sembrava alla Mamma ch'io l'avessi abbandonata. (…) Fu stabilito che io leggessi parte della sera, non tralasciando però di fare la calza»

La conclusione: «Vi parrà strano che, con tanta avidità di lettura, non sia diventata un po' più scienziata di quel che sono; ma fu perché leggevo senza direzione e senza scelta ogni libro mi capitasse tra le mani; leggevo insomma pel piacere di leggere e non per far acquisto di cognizioni per l'avvenire. Oh, se potessi riavere quel tempo!... Ma quello passò, e venne l'altro in cui cambiai nome, stato e paese; e poi l'altro in ci voi compariste. E d'allora sapete qual fosse la mia vita. Avrei forse potuto allevarvi meglio; ma amarvi di più, impossibile!».

La tomba al suggestivo cimitero di Varenna ospita tutte le spoglie della famiglia: i bambini morti in tenera età e i nipoti morti in guerra, partendo dai capostipiti (con il curioso errore nella data di nascita di Luisa, per indicare dicembre, il marmista ha inciso il numero romano XIII) per arrivare fino alla sepoltura di donna Natalia Venini che fu moglie di Corrado Venini (figlio di Guido, il figlio avvocato di Luisa e Giacomo) e madre di Giulio, deceduta a Milano nel settembre1957.

E a essere ricordati dal paese sono proprio Corrado e il figlio Giulio, medaglie d’oro al valor militare, morti il primo nel 1916 in Trentino e il secondo nel 1941 sul fronte albanese. A loro è stata intitolata una via, proprio là via dove sorge la villa di famiglia, e a soprattutto a loro sono i tributi che vengono portati sulla tomba, affiancata dal pennone della bandiera italiana.

Via Venini a Varenna

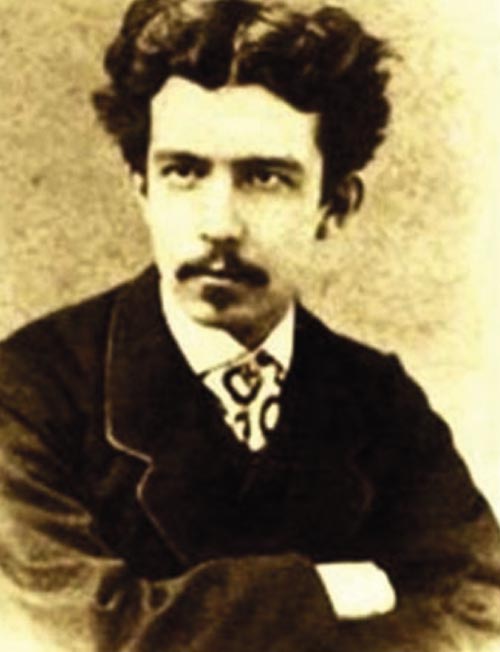

Naturalmente non ci occuperemo, qui, del romanzo di Fogazzaro, ambientato negli anni Cinquanta dell’Ottocento in Valsolda, sulla costa occidentale ma ancora lombarda del lago di Lugano e dove la famiglia dello scrittore veneto aveva una casa di villeggiatura. Racconta di una vicenda famigliare che si intreccia con le lotte risorgimentali, lo slancio dei patrioti antiaustriaci e la necessità di riparare il più delle volte in Svizzera, varcando il confine lungo aspri sentieri montani. E al centro della trama vi à proprio la villa fogazzariana, situata in località Oria, a un passo dalla frontiera, e oggi di proprietà del Fai.

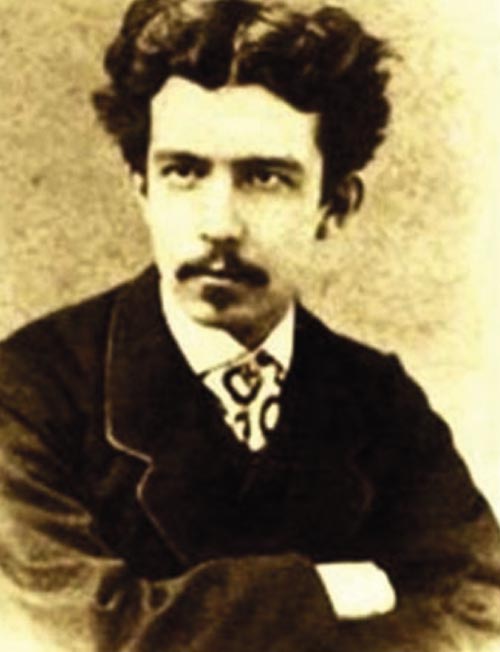

Antonio Fogazzaro

Tra Fogazzaro e Luisa Venini Campione c’era dunque una profonda amicizia documentata da un carteggio che nel 1979 venne pubblicato, a cura di Luigi Romano, sulla rivista “L’osservatore politico letterario”, rivista diffusa fra gli addetti ai lavori e non certo rivolta al grande pubblico. Se quelle lettere uscirono dalla ristretta cerchia dei letterati fu grazie a don Lauro Consonni, parroco di Varenna dal 1977 al 2007, un bel trentennio, mica poco. Quando già aveva da tempo lasciato il paese lariano, don Lauro volle pubblicare quel carteggio in un volumetto più “popolare” dato alle stampe nel maggio 1917: “La corrispondenza tra Antonio Fogazzaro e Luisa Campioni Venini di Varenna” (Grafiche Rusconi di Bellano). Il sacerdote sarebbe morto nel settembre di quello stesso anno.

Don Lauro Consonni

Così che quella pubblicazione ha tutta l’aria di una sorta di lascito ai suoi vecchi parrocchiani, una “versione definitiva” di una ricerca che lo aveva appassionato a lungo e della quale aveva dato anche conto su “Varena seu Insula Nova”, una rivista miscellanea di “cose varennesi” ideata proprio da don Lauro e uscita, con cadenza annuale, per nove numeri dal 1980 al 1989. Nel 2017, probabilmente, ritenne di «metterci un punto fermo», presentendo l’avvicinarsi del momento dell’addio. Concludendo quel suo ultimo lavoro, scriveva infatti: «Il Signore mi giudicherà se “ho fatto bene il prete a Varenna”; certamente però ho amato tanto quel piccolo “grande paese” ricco di storia e cultura.»

E’ ormai assodato che la figura di Luisa Rigey, coprotagonista del romanzo fogazzariano assieme al marito Franco, sia stata ispirata allo scrittore proprio dall’amica varennese. Per esempio, quando leggiamo della figlia di Luisa Rigey, Maria, che muore annegata davanti a casa nelle acque nel lago di Lugano il pensiero corre subito alla tragedia che tanto ferì nello spirito Luisa Campioni Venini e cioè l’annegamento della nipote Gemma il 15 febbraio 1877, proprio nella darsena sottostante la villa varennese. Ed è proprio in quella circostanza che iniziò lo scambio di lettere tra lei e lo scrittore. Ed è uno dei lutti al quale si riferisce Fogazzaro nella dedica. L’altro è quella per la morte di Guglielmo, il terzogenito di Luisa stroncato a soli due anni, nel 1852, dalla difterite.

Venticinquenne e cioè nel 1842 (curiosamente l’anno di nascita di Fogazzaro) Luisa Campioni sposò l’avvocato Giacomo Venini, nato a Varenna nel 1819 da genitori che l’anagrafe definiva possidenti. Luisa e Giacomo ebbero tre figli: di Guglielmo abbiamo già detto; gli altri due furono Guido nato nel 1844, anch’egli dedicatosi poi alla professione forense, e Giulio, nato nel 1845, che avrebbe invece intrapreso una brillante carriera militare concludendola come generale di brigata.

Si tratta di una piccola guida che prende le mosse dalle descrizioni che del Lario fecero Paolo Giovio e Sigismondo Boldoni per poi annotare «le trasformazioni che subirono queste amene spiagge, d’allora fino a oggi, essendo stato testimonio oculare delle più importanti avvenute dopo che la locomozione a vapore, le rese accessibili ad ogni classe di persone.»

Quella frana – avvenuta all’una e 35 di notte - dovette aver traumatizzato non poco il nostro avvocato, se vent’anni dopo, per di più in un libretto di carattere nuziale e cioè per un momento lieto, le dedica righe accorate in numero maggiore rispetto ad altri episodi o attrazioni lariani.

Antonio Fogazzaro

Venini ricordava: «Fui risvegliato di soprassalto da un tremito della casa, accompagnato da un lontano e cupo rumore. Corsi alla finestra e dopo qualche minuto sentii mugghiare nel lago l’onda morta, che coperse tutto il molo, ed il piano inferiore del mio giardino, e schiantò con strepito infernale le catene delle barche attaccate alla riva. Poscia tutto tornò calmo. E fino all’albeggiare ognuno credette che fosse stata una scossa di terremoto, e non fu che al far del giorno che ci avvedemmo dell’ammanco subito dalla montagna di Morcate; ed avviatici a quella volta, cominciammo a trovare al di là d’Olivedo, riempiuti i campi d’acqua, e pesci morti in secco, e tutti i muri di cinta e parapetti rasi al suolo. E di mano in mano che procedevamo verso il luogo del disastro, le gallerie otturate da enormi blocchi di marmo nero, e le vestigia dell’acqua balzata fino a dodici metri d’altezza. Seppimo poi che a Menaggio, sulla sponda opposta del lago, ove stavano adunate molte barche per occasione della fiera di S. Carlo, erano annegate alcune persone ad avvenute altre disgrazie. Vi volle tutta l’invernata a sgomberare la strada, e riparare i danni.»

Lapide di Giulio Venini, figlio di Corrado

Giacomo Venini morì nel gennaio 1891. Tre mesi dopo, nel mese di aprile, Luisa lo avrebbe seguito. Il figlio Giulio sarebbe morto nel gennaio 1901 e la moglie Clementina, alla quale il suocero aveva dedicato “Il Lario dei nostri antenati”, gli sarebbe sopravvissuta a lungo, morendo nel gennaio 1938. Potendo così vedere la pubblicazione postuma di un libriccino lasciato dalla suocera: “La fanciullezza di Luisa Campioni-Venini narrata da essa ai propri figliuoli”, uscita sulla rivista ticinese “L’Adula” nel 1920 con la prefazione del celebre glottologo Carlo Salvioni e poi stampata come estratto. Un’operetta che nelle intenzioni dell’autrice non era stata scritta per essere pubblicata, ma perché i figli Guido e Giulio ne traessero suggerimenti. Il manoscritto era custodito dalla nipote Amalia (1873-1938) e il racconto era corredato da 45 disegni «che – scrive Salvioni -, se evidentemente son tracciati da mano inesperta del disegno, tradiscono occhio acuto e preciso, causticità e forza d’osservazioni non comuni». Non riportando data alcuna, lo studioso svizzero ipotizza che possa essere stato scritto tra il 1851 e il 1856, quando i ragazzi avevano un’età tra i 7 e i 12 anni.

Lapide di Clementina e Giulio Venini

Luisa Campioni-Venini racconta ai figli della propria gioventù e l’aspetto che sorprende è come non si tratti di un elenco di insegnamenti, di buoni consigli, di vicende esemplari, sulla scorta di tanti opuscoli dell’epoca volti all’educazione spirituali dei giovani. Con estrema semplicità, franchezza e serenità, Luisa mette in fila i ricordi della propria infanzia e della propria adolescenza trascorse nella casa di Agria: il fratello che giocava a celebrar la messa spinto più che da una precoce vocazione da una certa voglia di vino fintanto che una volta si ritrovò ubriaco; gli scherzi ai danni di un ragazzino raccolto in casa in aiuto della servitù e che un giorno sarebbe poi stato cacciato; il giocare in un letamaio un po’ particolare; le corse nei campi e l’aiuto dato ai contadini; il tempo passato accanto agli operai; la complicità con la domestica Rosina; la gita alla fiera di Lugano a sentire il ciarlatano e vedere le marionette. E le “busse” da parte della mamma. Ahi, quante: «Mamma mi amava ma dell’articolo busse era di una facilità e di una prontezza, di una generosità…».

La conclusione: «Vi parrà strano che, con tanta avidità di lettura, non sia diventata un po' più scienziata di quel che sono; ma fu perché leggevo senza direzione e senza scelta ogni libro mi capitasse tra le mani; leggevo insomma pel piacere di leggere e non per far acquisto di cognizioni per l'avvenire. Oh, se potessi riavere quel tempo!... Ma quello passò, e venne l'altro in cui cambiai nome, stato e paese; e poi l'altro in ci voi compariste. E d'allora sapete qual fosse la mia vita. Avrei forse potuto allevarvi meglio; ma amarvi di più, impossibile!».

Tomba di Luisa e Giacomo Venini

La tomba al suggestivo cimitero di Varenna ospita tutte le spoglie della famiglia: i bambini morti in tenera età e i nipoti morti in guerra, partendo dai capostipiti (con il curioso errore nella data di nascita di Luisa, per indicare dicembre, il marmista ha inciso il numero romano XIII) per arrivare fino alla sepoltura di donna Natalia Venini che fu moglie di Corrado Venini (figlio di Guido, il figlio avvocato di Luisa e Giacomo) e madre di Giulio, deceduta a Milano nel settembre1957.

E a essere ricordati dal paese sono proprio Corrado e il figlio Giulio, medaglie d’oro al valor militare, morti il primo nel 1916 in Trentino e il secondo nel 1941 sul fronte albanese. A loro è stata intitolata una via, proprio là via dove sorge la villa di famiglia, e a soprattutto a loro sono i tributi che vengono portati sulla tomba, affiancata dal pennone della bandiera italiana.

Dario Cercek