SCAFFALE LECCHESE/282: un garibaldino brianzolo “avventuriero” in Africa

Dell’esploratore brianzolo Gaetano Casati (1838-1902), protagonista di una vita avventurosa in Sudan abbiamo già parlato a proposito del suo “diario” e delle sue vicende romanzate. Nello stesso periodo, da quelle parti dell’Africa e suo malgrado coinvolto negli stessi tumulti, c’era però un altro brianzolo, anch’egli ormai quasi dimenticato, al punto che in passato gli vennero anche attribuite origini marchigiane e nonostante gli siano state intitolate vie a Missaglia, Milano e Como: «Era nato tra le più belle colline di Brianza, a Nava, ora frazione del Comune di Colle Brianza. (…) Giuseppe Antonio Augusto Eugenio Cuzzi nacque il 21 aprile 1843 e fu battezzato il 23 aprile dal parroco Acquistapace. Il padre, Angelo, medico-chirurgo e possidente, era nato a Contra, frazione di Missaglia. La madre, Marietta Bettalli, era di Milano e apparteneva a una famiglia di commercianti che vivevano nella parrocchia di San Satiro; i due si erano sposati nel Duomo di Milano il 4 aprile 1842. Dopo Giuseppe, vennero anche due figlie. Il padre discendeva da una famiglia missagliese che aveva anche espresso un sindaco di quel Comune nel secondo decennio dell’Ottocento; con la famiglia, risiedeva in località La Molinata, da dove si trovava spesso a partire col suo calesse per esercitare la professione di medico condotto in quelli che erano allora i Comuni autonomi di Nava, Brianzola, Cagliano e Tegnone (Ravellino). Patriottico e liberale, partecipò alle Cinque Giornate di Milano.»

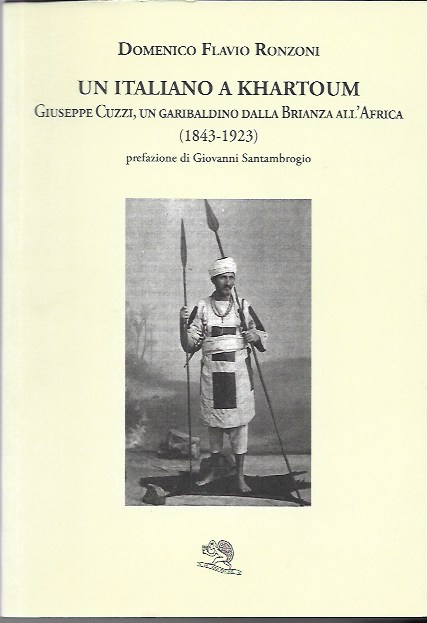

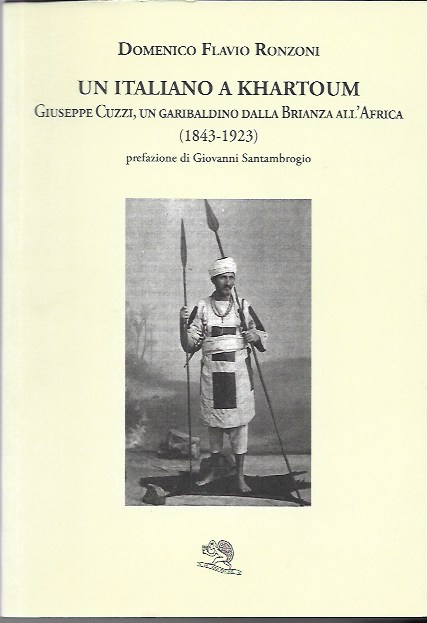

E’ stato lo storico Domenico Flavio Ronzoni che abbiamo già incontrato a proposito di Teodoro Moneta e papa Pio XI, a riportare l’attenzione su quest’altro personaggio dalla vita romanzesca di per sé, con un libro pubblicato nel 2019 per l’editore “La vita felice”: “Un italiano a Khartoum. Giuseppe Cuzzi, un garibaldino dalla Brianza all’Africa. (1843-1923)”.

Curiosamente – come ci dice lo stesso Ronzoni – un libro su Cuzzi era già uscito nel 1900, ma in lingua tedesca ed edito a Lipsia: autore, il giornalista Hans Resener che l’anno precedente aveva incontrato e intervistato Cuzzi al Cairo. Il libro sarebbe poi stato tradotto in Inglese, ma mai in Italiano. L’unica versione italiana, non pubblicata, è opera dello stesso Ronzoni che se ne è servito per la sua opera.

Il piccolo Giuseppe crebbe dunque nell’atmosfera degli ideali risorgimentali paterni. Non era uno studente modello, anche se fin da ragazzino pare dimostrasse un particolare interesse per la geografia «primo segnale – chiosa Ronzoni - di quella passione per i viaggi e per i grandi spazi che maturerà negli anni successivi».

Partecipò o, meglio, avrebbe voluto partecipare più di quanto riuscì effettivamente ai moti risorgimentali, ma fu per la giovane età che i suoi slanci vennero spesso arginato. Nel 1860 riuscì ad arrivare a Napoli dove peraltro venne subito ferito a un piede e ricoverato in ospedale. Nel 1871, dopo una parentesi trascorsa in Argentina dove si era dedicato al commercio, combatté in Francia con Menotti Garibaldi. E il 10 marzo di quello stesso anno morì, per emorragia cerebrale, il padre, facendolo così così tornare a Missaglia dove si fermò fino al 1875 quando morì anche la madre e il suo animo irrequieto lo portò in Montenegro a combattere contro gli Ottomani e sostenendo il progetto di una federazione tra Bosnia, Albania e lo stesso Montenegro.

«Non ci risulta – scrive Ronzoni – che Cuzzi sia più ritornato nella sua terra natale se non, forse, per brevissime visite. Erano altri ormai i suoi obiettivi. (…) E questa volta ad attirarlo era l’Africa.»Nel mese di settembre 1879 partì alla volta di Massaua in Eritrea, l’anno seguente fu in Egitto e poi in Sudan. Furono i mesi in cui i destini di Cuzzi sfiorarono quelli di Casati. Cuzzi, per esempio, incontrò quel colonnello inglese Charles George Gordon che sarebbe morto a Khartoum nella disperata resistenza della città contro i ribelli “mahdisti”.

Di quel periodo africano si è già parlato proprio a proposito di Casati: la lotta allo schiavismo, i conflitti tribali, l’insurrezione sudanese al seguito di una sorta di messia musulmano detto il “Mahdi”, imprese impossibili, carneficine, traversate nel deserto, la penetrazione delle potenze europee per interessi commerciali e militari, i prodromi del colonialismo, obiettivi di conquista che si intrecciavano con gli interessi scientifici e geografici, nomi destinati a passare alla Storia: quello di Gordon o del missionario Daniele Comboni, dell’esploratore David Livingston o del giornalista anglo americano Henry Morton Stanley, del medico tedesco Eduard Schnitzler o del geografo italiano Romolo Gessi.

Offrendoci un accurato scenario storico, Ronzoni osserva come le società d’esplorazione e nel contempo commerciali agissero «in Africa per mezzo di “agenti”, i cui contorni per la verità non erano chiari e che a volte riunivano nella loro figura i ruoli del commerciante, dell’agente, dell’esploratore e del rappresentante diplomatico. In più di un caso, il termine che meglio descrive tale figura finiva per essere quello di avventuriero.»

Nel 1980, Cuzzi era a Khartoum, oggi capitale sudanese ma all’epoca una cittadina in divenire, a rappresentare la ditta milanese “Francesco Lattuada” per la quale si occupava di acquisti di gomma, mentre l’anno successivo la Società italiana di commercio coll’Africa gli affidava, seppure in condominio con altri, la direzione di un’agenzia per il Sudan. «L’attività – continua Ronzoni – non ottenne i risultati sperati» ma quel periodo creò un legame indissolubile tra Cuzzi e l’Africa: «Ancora oggi – avrebbe scritto egli stesso – ricordo con piacere il tempo che trascorsi là, nella natura selvaggia e lontano da ogni civiltà, e i meravigliosi viaggi che ho compiuto nell’interno della regione per scoprire prodotti locali e nuove possibilità commerciali».

Adeguandosi al contesto in cui viveva da occidentale, Cuzzi aveva anche acquistato una schiava di colore, Usma, «una donna – annota Ronzoni - che non solo si rivelò una domestica fedele, ma in qualche modo toccò il cuore di Giuseppe, tanto che egli le donò la libertà; quando la situazione della regione si fece delicata, costringendolo a partire, non se la sentì di abbandonarla a un destino quasi sicuramente crudele e decise di sposarla, mettendo da parte ogni tipo di pregiudizio. (…) Quando nel giugno 1883 gli arrivò l’ordine di lasciare il Sennar e di raggiungere Khartoum, portò con sé Usna: ebbe da lei una figlia, nata il 29 ottobre 1883 che chiamarono Maria.»

Ma a quel punto il destino si fece drammatico ed ebbe risvolti tragici. Lasciando Khartoum, minacciata dai ribelli, Cuzzi si era spostato 350 chilometri a Nord, nella città di Berber per poi decidere di andarsene anche da lì per tornare al Cairo. Fu a quel punto che intervenne il già citato colonnello Gordon, nominandolo anche agente consolare – con qualche malumore da parte degli altri britannici - per bloccarlo sul posto e poter così contare su un punto di riferimento affidabile mentre a Khartoum si organizzava per resistere all’assedio dei “mahdisti”.

I collegamenti tra Cuzzi e Gordon venivano mantenuti via telegrafo ma quando questo era messo fuori uso si ricorreva a messaggeri: «Si comincia a ricorrere a corrieri prezzolati ai quali vengono consegnati messaggi per Gordon in forma di bigliettini nascosti tra i vestiti, o inseriti negli orli degli abiti, oppure nelle cinture. I corrieri si fingono commercianti, o pellegrini o altro ancora; ma non è certo un mezzo sicuro e a volte essi vengono intercettati dai mahdisti che finiscono per scoprire i nascondigli di quei messaggi»

Nella primavera 1884 la situazione si fece critica anche a Berber, la minaccia dei “mahdisti” si avvicinava, tra la popolazione si diffondeva il panico e chi poteva fuggiva. «Cuzzi pensa di restare, per compiere fino all’ultimo il suo dovere, fedele alla missione di Gordon; ma intanto progetta di avviare verso Nord, verso zone più tranquille e sicure, almeno la moglie la bambina.». Sennonché il 25 aprile partì anch’egli. Senza andare lontano: due giorni dopo venne catturato dai ribelli che lo ritenevano essere il fratello del colonnello Gordon. Gli intimarono di convertirsi all’Islam e la moglie, già sofferente nel fisico e nello spirito, gli consiglio «di cedere a quella finzione» per garantirsi la sopravvivenza. Il 29 aprile venne portato sul Nilo e battezzato, ma quando tornò nella sua capanna trovò la moglie Usma ormai in fin di vita.

I ribelli tornarono a Berber coi prigionieri: «Giuseppe seguì la lunga carovana, portando a braccia la piccola figlia. (…) Il viaggio, a dorso di cammello, si rivelò terribile per Cuzzi. Colpito da forti febbri e da una infezione agli occhi che gli fece quasi perdere la vista, mangiando pochissimo, dormendo all’aperto e attraversando villaggi i cui abitanti gli si dimostravano sempre più ostili. Credendolo moribondo (…) le due guardie proseguirono il viaggio, dopo essersi impossessate dei suoi averi, lasciandolo nella capanna dell’anziano sceicco di un villaggio» dove il brianzolo tornò in forze. Decise comunque di tornare all’accampamento del Mahdi che, proprio grazie ai suoi rapporti con Gordon, lo incarico in più di un’occasione di fare da tramite, recandogli gli inviti alla resa.»

Nel frattempo, però, la considerazione di Gordon nei confronti di Cuzzi era radicalmente cambiata: non lo volle mai ricevere, considerò la sua conversione all’Islam come un tradimento e pensò che la stessa caduta di Berber fosse stata orchestrata dallo stesso suo vecchio fidato collaboratore. Il quale, durante una delle sue “missioni” presso il colonnello, perse anche la piccola figlia Maria. Giuseppe Cuzzi sarebbe rimasto ostaggio dei “madhisti” per quasi tre lustri: per l’esattezza, 14 anni e sette mesi.

Giuseppe Cuzzi sarebbe rimasto ostaggio dei “madhisti” per quasi tre lustri: per l’esattezza, 14 anni e sette mesi.

I prigionieri cristiani «vivevano in misere capanne, spesso costruite con le proprie mani, liberi di muoversi ma non di uscire dalla città, così come era loro impedito di corrispondere con l’Egitto, a rischio di severe punizioni. Non erano soggetti a una sorveglianza particolarmente stretta. (…) Si trattava quindi di una prigionia molto particolare, che lasciava liberi i prigionieri di muoversi, di lavorare, di avere una casa, di esercitare qualche tipo di commercio» per quanto fossero soggetti a «continue minacce, spesso isolati gli uni dagli altri, prigionieri di fanatici fedeli di una religione che forse conoscevano troppo poco, o che avevano sottovalutato, da questi costretti ad abiurare la propria fede ad abbracciare l’Islam» e costretti a sposarsi, anche se suore o preti. E comunque a Cuzzi fu proibito «di avviare un’attività commerciale» ed egli stesso avrebbe raccontato «che era costretto a chiedere l’elemosina» Anch’egli inoltre fui costretto a risposarsi e scelse una donna del paese, figlia di un turco e di una sudanese, e dalla quale ebbe una figlia.

Di lui, intanto, l’Italia cominciava a dimenticarsi. Dal 1887 non si seppe più nulla. Finché, nel 1895, il “Corriere della Sera”, non ne riportò alla ribalta nome e caso. E nel 1898 venne liberato dagli Inglesi che erano intervenuti per mettere fine all’impero “mahdista”. Giuseppe Cuzzi raggiunge il Cairo dove visse molto modestamente per un certo periodo, nel 1899 incontrò Hans Resener al quale raccontò le sue vicissitudini e tornò poi in Europa, portandosi la figlia, anch’ella chiamata Maria. Per sbarcare il lunario – ha ricostruito Ronzoni – Cuzzi si esibiva «in alcune città, sicuramente a Vienna e Basilea, in una sorta di rappresentazione che, secondo il gusto dell’epoca, intendeva far rivivere gli eventi di cui l’italiano era stato protagonista e che avevano suscitato tanto interesse nell’opinione pubblica europea. Cuzzi, vestito da derviscio, contornato da una serie di comparse di colore, proponeva la propria vicenda di “prigioniero del Mahdiu” nello scenario di un finto villaggio sudanese.»

Infine, sempre nel 1899, il rientro in Italia mentre al Cairo si discutevano le cause che egli aveva aperto contro gli inglesi per essere riabilitato dall’accusa di tradimento.

Arrivato in Italia, venne ospitato da uno zio prete a Lambrate. La figlia Maria venne battezzata con rito cattolico niente meno che nella capella del Palazzo Reale di Milano. Per una serie di circostanze, la bambina era stata presa sotto la protezione della regina Margherita e infatti venne battezzata coi nomi di Maria Margherita Umberta, anche se la famiglia reale non si sarebbe poi interessata delle sorti paterne.

Da parte sua, Giuseppe Cuzzi sarebbe tornato volentieri in Africa, nonostante tutto ciò che aveva patito, ma ormai era “fuori gioco” e non venne più preso in considerazione. Morto lo zio prete, si trasferì all’Albergo popolare e nel 1915, quando questo diventò un ospedale militare, dalla sorella per poi trascorrere gli ultimi mesi di vita al Pio Albergo Trivulzio dove morì il 13 ottobre 1923, Ebbe una lieve gloria postuma, soprattutto in epoca fascista, e venne poi sostanzialmente dimenticato.

Domenico Flavio Ronzoni conclude il suo lavoro accennando alla figlia Maria che preferiva farsi chiamare Margherita: «Ebbe anche lei una vita lunghissima, trascorsa tra Milano e Como, prima di trasferirsi definitivamente nella città lacustre. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta partecipò attivamente alla vita sociale e politica di Como, venendo eletta dal 1958 al 1970 come consigliere comunale prima nelle liste del Partito nazionale monarchico e poi in quelle del Movimento sociale italiano (…) Trascorse gli ultimi anni della sua esistenza a Como, in una casa di riposo dell’Opera don Guanella, in via Tommaso Grossi, dove si spense, novantenne, il 13 ottobre 1984, curiosamente nello stesso giorno un cui era morto il padre. (…) Alla figura di Margherita Cuzzi è però legato un mistero che chi scrive non è purtroppo riuscito a chiarire» e cioè che fine abbiano fatto i documenti relativi al padre che la donna «conservò gelosamente per decenni» e andati dispersi dopo la morte.

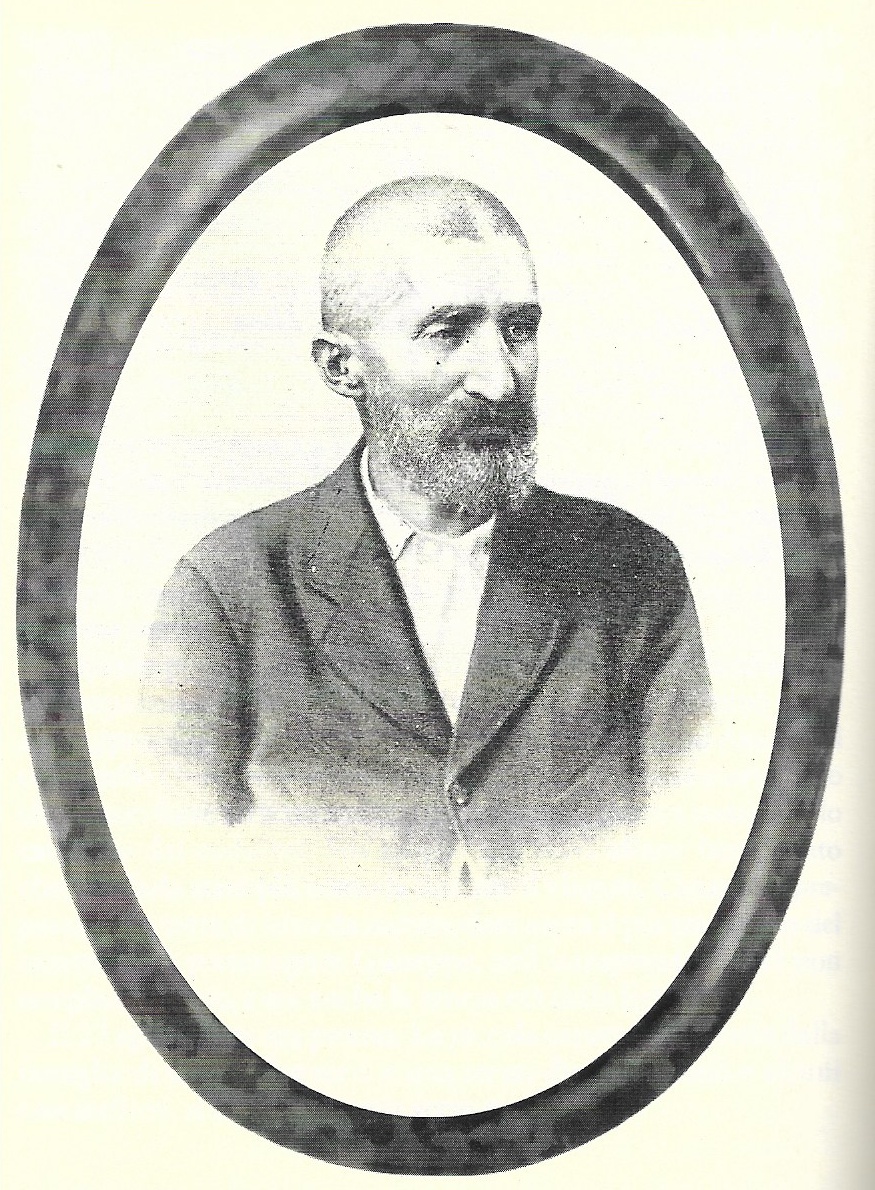

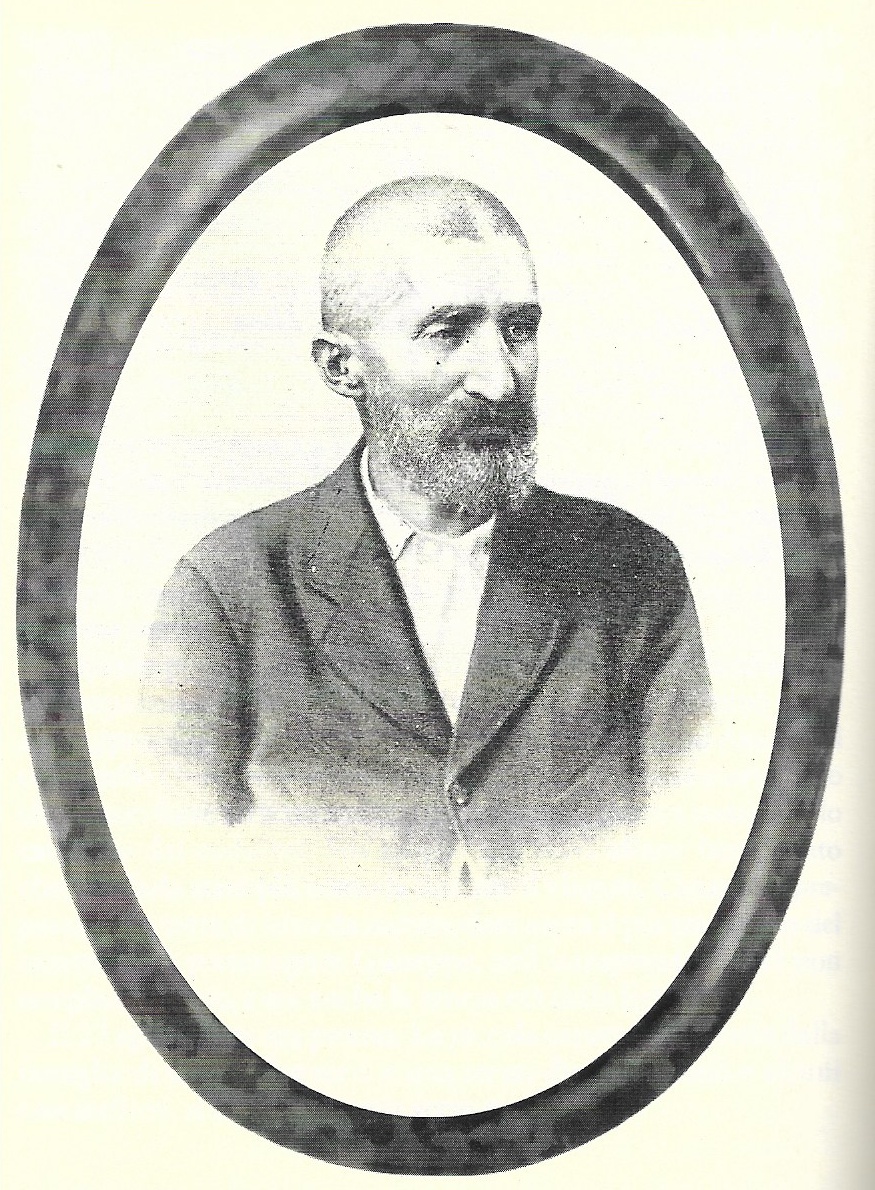

Giuseppe Cuzzi nel 1898

E’ stato lo storico Domenico Flavio Ronzoni che abbiamo già incontrato a proposito di Teodoro Moneta e papa Pio XI, a riportare l’attenzione su quest’altro personaggio dalla vita romanzesca di per sé, con un libro pubblicato nel 2019 per l’editore “La vita felice”: “Un italiano a Khartoum. Giuseppe Cuzzi, un garibaldino dalla Brianza all’Africa. (1843-1923)”.

Curiosamente – come ci dice lo stesso Ronzoni – un libro su Cuzzi era già uscito nel 1900, ma in lingua tedesca ed edito a Lipsia: autore, il giornalista Hans Resener che l’anno precedente aveva incontrato e intervistato Cuzzi al Cairo. Il libro sarebbe poi stato tradotto in Inglese, ma mai in Italiano. L’unica versione italiana, non pubblicata, è opera dello stesso Ronzoni che se ne è servito per la sua opera.

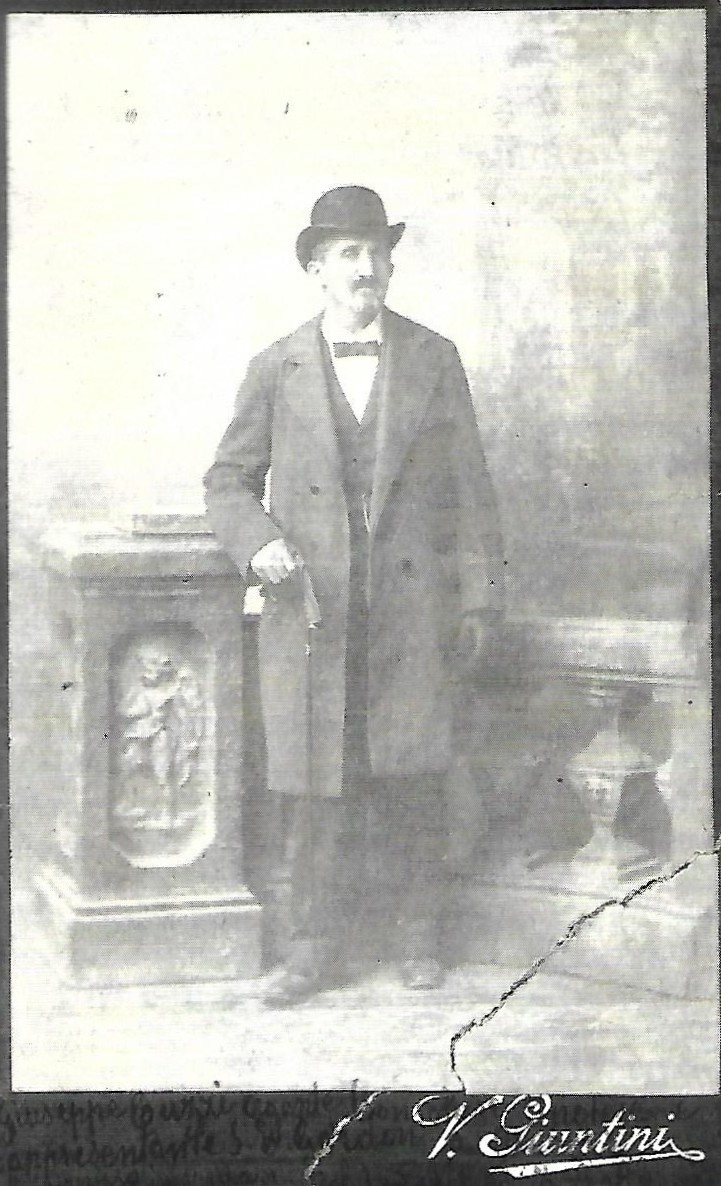

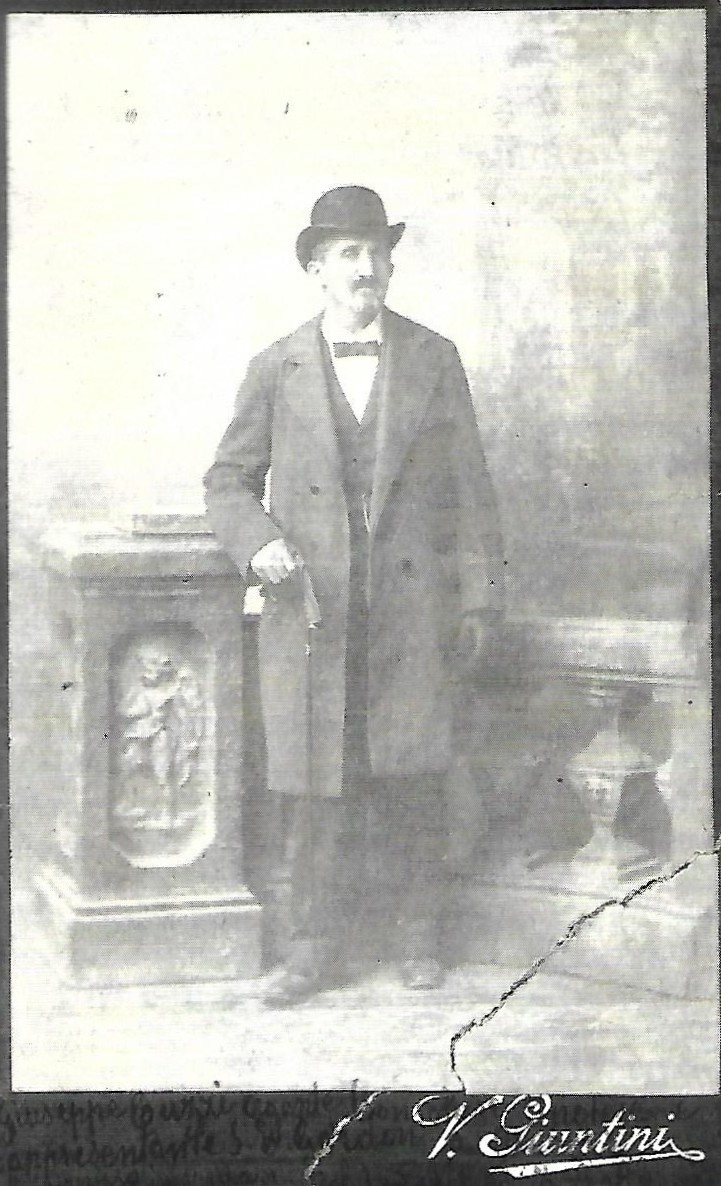

Con la figlia Maria

Il piccolo Giuseppe crebbe dunque nell’atmosfera degli ideali risorgimentali paterni. Non era uno studente modello, anche se fin da ragazzino pare dimostrasse un particolare interesse per la geografia «primo segnale – chiosa Ronzoni - di quella passione per i viaggi e per i grandi spazi che maturerà negli anni successivi».

Partecipò o, meglio, avrebbe voluto partecipare più di quanto riuscì effettivamente ai moti risorgimentali, ma fu per la giovane età che i suoi slanci vennero spesso arginato. Nel 1860 riuscì ad arrivare a Napoli dove peraltro venne subito ferito a un piede e ricoverato in ospedale. Nel 1871, dopo una parentesi trascorsa in Argentina dove si era dedicato al commercio, combatté in Francia con Menotti Garibaldi. E il 10 marzo di quello stesso anno morì, per emorragia cerebrale, il padre, facendolo così così tornare a Missaglia dove si fermò fino al 1875 quando morì anche la madre e il suo animo irrequieto lo portò in Montenegro a combattere contro gli Ottomani e sostenendo il progetto di una federazione tra Bosnia, Albania e lo stesso Montenegro.

Libro del 1900

«Non ci risulta – scrive Ronzoni – che Cuzzi sia più ritornato nella sua terra natale se non, forse, per brevissime visite. Erano altri ormai i suoi obiettivi. (…) E questa volta ad attirarlo era l’Africa.»

Cuzzi al Cairo

Di quel periodo africano si è già parlato proprio a proposito di Casati: la lotta allo schiavismo, i conflitti tribali, l’insurrezione sudanese al seguito di una sorta di messia musulmano detto il “Mahdi”, imprese impossibili, carneficine, traversate nel deserto, la penetrazione delle potenze europee per interessi commerciali e militari, i prodromi del colonialismo, obiettivi di conquista che si intrecciavano con gli interessi scientifici e geografici, nomi destinati a passare alla Storia: quello di Gordon o del missionario Daniele Comboni, dell’esploratore David Livingston o del giornalista anglo americano Henry Morton Stanley, del medico tedesco Eduard Schnitzler o del geografo italiano Romolo Gessi.

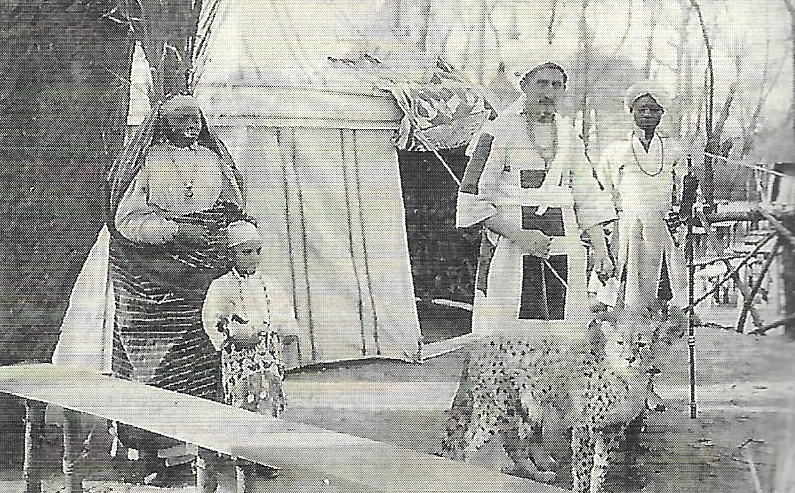

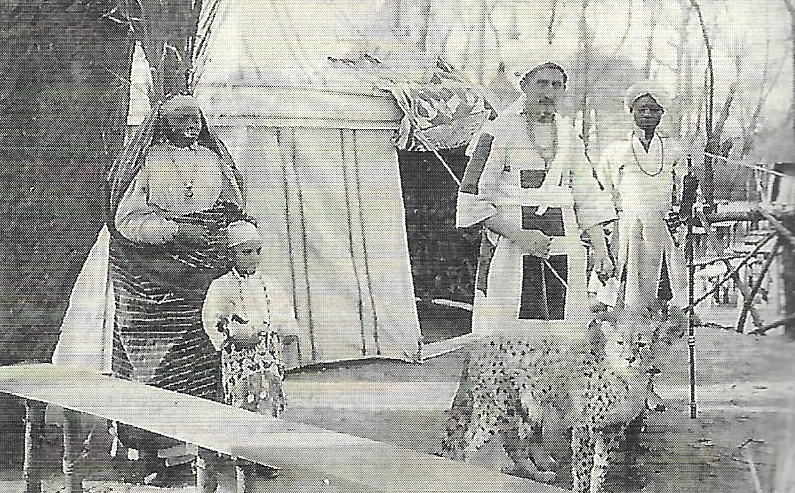

Cuzzi si esibisce allo zoo

Offrendoci un accurato scenario storico, Ronzoni osserva come le società d’esplorazione e nel contempo commerciali agissero «in Africa per mezzo di “agenti”, i cui contorni per la verità non erano chiari e che a volte riunivano nella loro figura i ruoli del commerciante, dell’agente, dell’esploratore e del rappresentante diplomatico. In più di un caso, il termine che meglio descrive tale figura finiva per essere quello di avventuriero.»

Nel 1980, Cuzzi era a Khartoum, oggi capitale sudanese ma all’epoca una cittadina in divenire, a rappresentare la ditta milanese “Francesco Lattuada” per la quale si occupava di acquisti di gomma, mentre l’anno successivo la Società italiana di commercio coll’Africa gli affidava, seppure in condominio con altri, la direzione di un’agenzia per il Sudan. «L’attività – continua Ronzoni – non ottenne i risultati sperati» ma quel periodo creò un legame indissolubile tra Cuzzi e l’Africa: «Ancora oggi – avrebbe scritto egli stesso – ricordo con piacere il tempo che trascorsi là, nella natura selvaggia e lontano da ogni civiltà, e i meravigliosi viaggi che ho compiuto nell’interno della regione per scoprire prodotti locali e nuove possibilità commerciali».

In abito derviscio

Adeguandosi al contesto in cui viveva da occidentale, Cuzzi aveva anche acquistato una schiava di colore, Usma, «una donna – annota Ronzoni - che non solo si rivelò una domestica fedele, ma in qualche modo toccò il cuore di Giuseppe, tanto che egli le donò la libertà; quando la situazione della regione si fece delicata, costringendolo a partire, non se la sentì di abbandonarla a un destino quasi sicuramente crudele e decise di sposarla, mettendo da parte ogni tipo di pregiudizio. (…) Quando nel giugno 1883 gli arrivò l’ordine di lasciare il Sennar e di raggiungere Khartoum, portò con sé Usna: ebbe da lei una figlia, nata il 29 ottobre 1883 che chiamarono Maria.»

Ma a quel punto il destino si fece drammatico ed ebbe risvolti tragici. Lasciando Khartoum, minacciata dai ribelli, Cuzzi si era spostato 350 chilometri a Nord, nella città di Berber per poi decidere di andarsene anche da lì per tornare al Cairo. Fu a quel punto che intervenne il già citato colonnello Gordon, nominandolo anche agente consolare – con qualche malumore da parte degli altri britannici - per bloccarlo sul posto e poter così contare su un punto di riferimento affidabile mentre a Khartoum si organizzava per resistere all’assedio dei “mahdisti”.

I collegamenti tra Cuzzi e Gordon venivano mantenuti via telegrafo ma quando questo era messo fuori uso si ricorreva a messaggeri: «Si comincia a ricorrere a corrieri prezzolati ai quali vengono consegnati messaggi per Gordon in forma di bigliettini nascosti tra i vestiti, o inseriti negli orli degli abiti, oppure nelle cinture. I corrieri si fingono commercianti, o pellegrini o altro ancora; ma non è certo un mezzo sicuro e a volte essi vengono intercettati dai mahdisti che finiscono per scoprire i nascondigli di quei messaggi»

Scena della prigionia

Nella primavera 1884 la situazione si fece critica anche a Berber, la minaccia dei “mahdisti” si avvicinava, tra la popolazione si diffondeva il panico e chi poteva fuggiva. «Cuzzi pensa di restare, per compiere fino all’ultimo il suo dovere, fedele alla missione di Gordon; ma intanto progetta di avviare verso Nord, verso zone più tranquille e sicure, almeno la moglie la bambina.». Sennonché il 25 aprile partì anch’egli. Senza andare lontano: due giorni dopo venne catturato dai ribelli che lo ritenevano essere il fratello del colonnello Gordon. Gli intimarono di convertirsi all’Islam e la moglie, già sofferente nel fisico e nello spirito, gli consiglio «di cedere a quella finzione» per garantirsi la sopravvivenza. Il 29 aprile venne portato sul Nilo e battezzato, ma quando tornò nella sua capanna trovò la moglie Usma ormai in fin di vita.

I ribelli tornarono a Berber coi prigionieri: «Giuseppe seguì la lunga carovana, portando a braccia la piccola figlia. (…) Il viaggio, a dorso di cammello, si rivelò terribile per Cuzzi. Colpito da forti febbri e da una infezione agli occhi che gli fece quasi perdere la vista, mangiando pochissimo, dormendo all’aperto e attraversando villaggi i cui abitanti gli si dimostravano sempre più ostili. Credendolo moribondo (…) le due guardie proseguirono il viaggio, dopo essersi impossessate dei suoi averi, lasciandolo nella capanna dell’anziano sceicco di un villaggio» dove il brianzolo tornò in forze. Decise comunque di tornare all’accampamento del Mahdi che, proprio grazie ai suoi rapporti con Gordon, lo incarico in più di un’occasione di fare da tramite, recandogli gli inviti alla resa.»

Nel frattempo, però, la considerazione di Gordon nei confronti di Cuzzi era radicalmente cambiata: non lo volle mai ricevere, considerò la sua conversione all’Islam come un tradimento e pensò che la stessa caduta di Berber fosse stata orchestrata dallo stesso suo vecchio fidato collaboratore. Il quale, durante una delle sue “missioni” presso il colonnello, perse anche la piccola figlia Maria.

I prigionieri cristiani «vivevano in misere capanne, spesso costruite con le proprie mani, liberi di muoversi ma non di uscire dalla città, così come era loro impedito di corrispondere con l’Egitto, a rischio di severe punizioni. Non erano soggetti a una sorveglianza particolarmente stretta. (…) Si trattava quindi di una prigionia molto particolare, che lasciava liberi i prigionieri di muoversi, di lavorare, di avere una casa, di esercitare qualche tipo di commercio» per quanto fossero soggetti a «continue minacce, spesso isolati gli uni dagli altri, prigionieri di fanatici fedeli di una religione che forse conoscevano troppo poco, o che avevano sottovalutato, da questi costretti ad abiurare la propria fede ad abbracciare l’Islam» e costretti a sposarsi, anche se suore o preti. E comunque a Cuzzi fu proibito «di avviare un’attività commerciale» ed egli stesso avrebbe raccontato «che era costretto a chiedere l’elemosina» Anch’egli inoltre fui costretto a risposarsi e scelse una donna del paese, figlia di un turco e di una sudanese, e dalla quale ebbe una figlia.

Di lui, intanto, l’Italia cominciava a dimenticarsi. Dal 1887 non si seppe più nulla. Finché, nel 1895, il “Corriere della Sera”, non ne riportò alla ribalta nome e caso. E nel 1898 venne liberato dagli Inglesi che erano intervenuti per mettere fine all’impero “mahdista”. Giuseppe Cuzzi raggiunge il Cairo dove visse molto modestamente per un certo periodo, nel 1899 incontrò Hans Resener al quale raccontò le sue vicissitudini e tornò poi in Europa, portandosi la figlia, anch’ella chiamata Maria. Per sbarcare il lunario – ha ricostruito Ronzoni – Cuzzi si esibiva «in alcune città, sicuramente a Vienna e Basilea, in una sorta di rappresentazione che, secondo il gusto dell’epoca, intendeva far rivivere gli eventi di cui l’italiano era stato protagonista e che avevano suscitato tanto interesse nell’opinione pubblica europea. Cuzzi, vestito da derviscio, contornato da una serie di comparse di colore, proponeva la propria vicenda di “prigioniero del Mahdiu” nello scenario di un finto villaggio sudanese.»

Infine, sempre nel 1899, il rientro in Italia mentre al Cairo si discutevano le cause che egli aveva aperto contro gli inglesi per essere riabilitato dall’accusa di tradimento.

Arrivato in Italia, venne ospitato da uno zio prete a Lambrate. La figlia Maria venne battezzata con rito cattolico niente meno che nella capella del Palazzo Reale di Milano. Per una serie di circostanze, la bambina era stata presa sotto la protezione della regina Margherita e infatti venne battezzata coi nomi di Maria Margherita Umberta, anche se la famiglia reale non si sarebbe poi interessata delle sorti paterne.

Da parte sua, Giuseppe Cuzzi sarebbe tornato volentieri in Africa, nonostante tutto ciò che aveva patito, ma ormai era “fuori gioco” e non venne più preso in considerazione. Morto lo zio prete, si trasferì all’Albergo popolare e nel 1915, quando questo diventò un ospedale militare, dalla sorella per poi trascorrere gli ultimi mesi di vita al Pio Albergo Trivulzio dove morì il 13 ottobre 1923, Ebbe una lieve gloria postuma, soprattutto in epoca fascista, e venne poi sostanzialmente dimenticato.

Domenico Flavio Ronzoni conclude il suo lavoro accennando alla figlia Maria che preferiva farsi chiamare Margherita: «Ebbe anche lei una vita lunghissima, trascorsa tra Milano e Como, prima di trasferirsi definitivamente nella città lacustre. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta partecipò attivamente alla vita sociale e politica di Como, venendo eletta dal 1958 al 1970 come consigliere comunale prima nelle liste del Partito nazionale monarchico e poi in quelle del Movimento sociale italiano (…) Trascorse gli ultimi anni della sua esistenza a Como, in una casa di riposo dell’Opera don Guanella, in via Tommaso Grossi, dove si spense, novantenne, il 13 ottobre 1984, curiosamente nello stesso giorno un cui era morto il padre. (…) Alla figura di Margherita Cuzzi è però legato un mistero che chi scrive non è purtroppo riuscito a chiarire» e cioè che fine abbiano fatto i documenti relativi al padre che la donna «conservò gelosamente per decenni» e andati dispersi dopo la morte.

Dario Cercek