SCAFFALE LECCHESE/283: Quel borgo che diventava città descritto da un maestro elementare

«Fin da tempo remoto abitato da famiglie assai distinte», Lecco «vede accrescersi progressivamente la popolazione, per cui questo Capo Luogo, illuminato da lampade, che, col suo Territorio, avente molti Comuni vicinissimi, si calcola ascendere a circa quindici mila anime, e s’incammina a gran passi a diventar città».

Dell’incamminarsi di Lecco a diventar città, naturalmente, aveva già scritto Alessandro Manzoni nei suoi “Promessi sposi”. E chi, non molti anni dopo, si prese la briga di fornire una descrizione di questa nostra terra tra il lago e una cerchia di monti, non poteva naturalmente ignorarne profezia e parole.

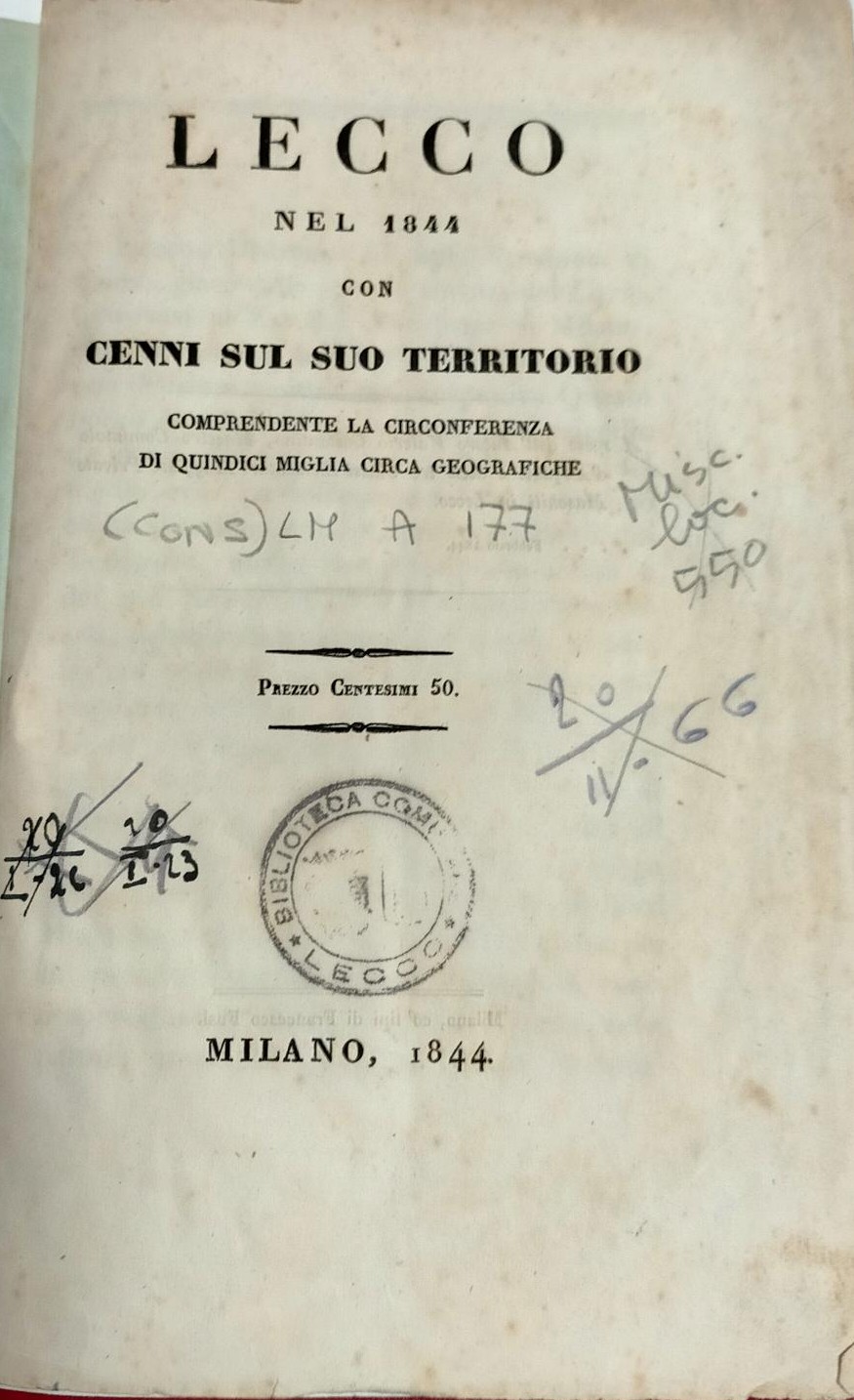

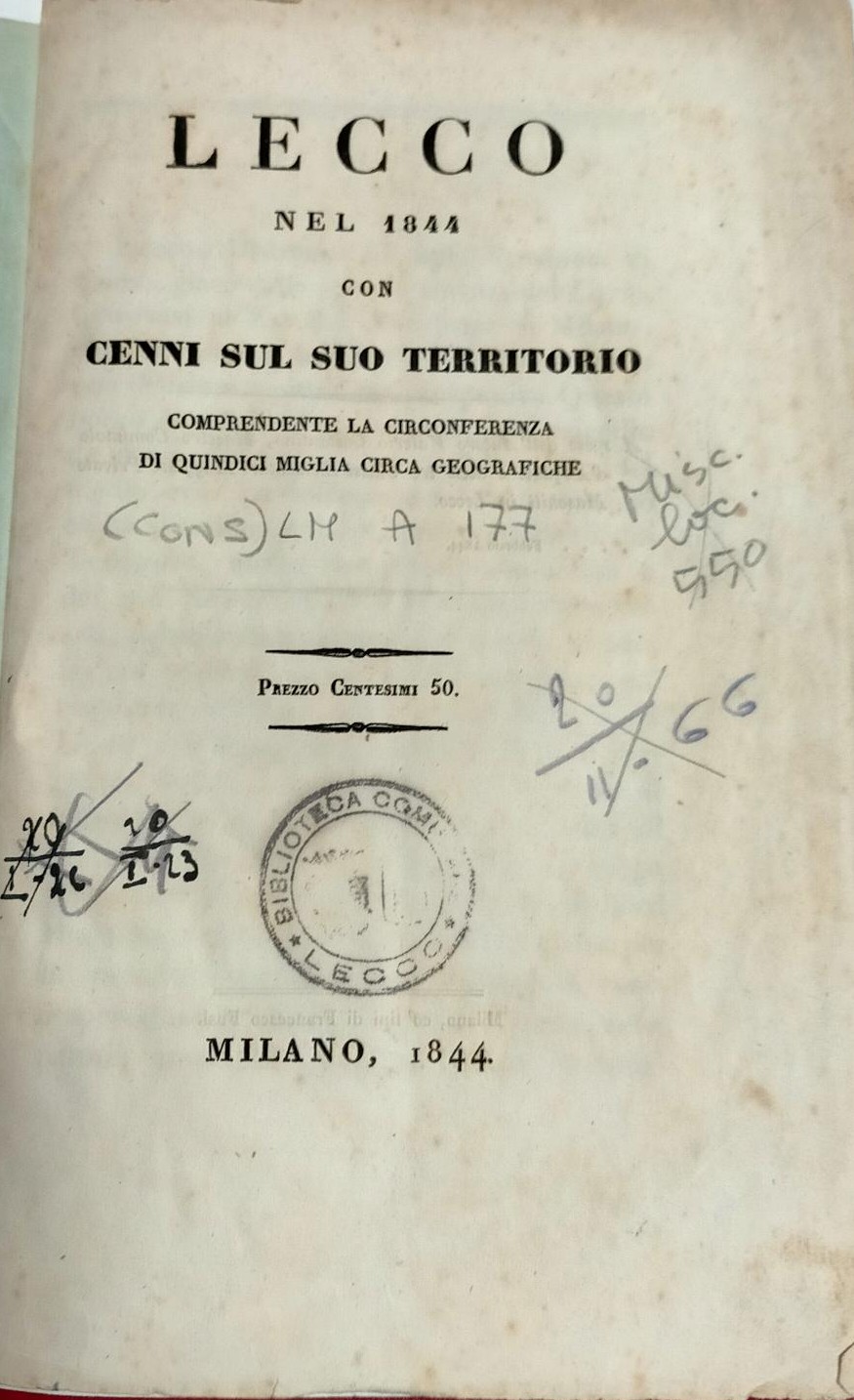

Per esempio, un certo Costantino Valerio, “maestro comunale d’Acquate e delle tre classi elementari maggiori private maschili in Lecco” che, a proprie spese come egli stesso specifica, diede alle stampe un opuscoletto intitolato “Lecco nel 1844 con cenni sul suo territorio” e stampato in quello stesso anno a Milano nella tipografia di Francesco Fusi. Si tratta di cinque paginette con una serie di notizie raggruppate un po’ alla rinfusa. Le si potrebbero prendere come una sorta di opuscolo turistico se non fosse che di indicazioni utili al turista non ve ne sono, eccezion fatta per un piccolo accenno agli «alberghi principali e di lusso: il Leon d’Oro con bagni, la Croce di Malta ben rimodernata, e l’Imperiale, che presenta la più bella vista del mercato e del lago, il più antico e il “Moro”, onorato nel 27 giugno 1784 coll’alloggio dell’imperatore Giuseppe II di gloriosa memoria.» Assomigliano, queste pagine, più che altro a una voce enciclopedica, estratta da un testo maggiore o che non ha avuto la fortuna d’esservi inserita.

Si tratta di cinque paginette con una serie di notizie raggruppate un po’ alla rinfusa. Le si potrebbero prendere come una sorta di opuscolo turistico se non fosse che di indicazioni utili al turista non ve ne sono, eccezion fatta per un piccolo accenno agli «alberghi principali e di lusso: il Leon d’Oro con bagni, la Croce di Malta ben rimodernata, e l’Imperiale, che presenta la più bella vista del mercato e del lago, il più antico e il “Moro”, onorato nel 27 giugno 1784 coll’alloggio dell’imperatore Giuseppe II di gloriosa memoria.» Assomigliano, queste pagine, più che altro a una voce enciclopedica, estratta da un testo maggiore o che non ha avuto la fortuna d’esservi inserita.

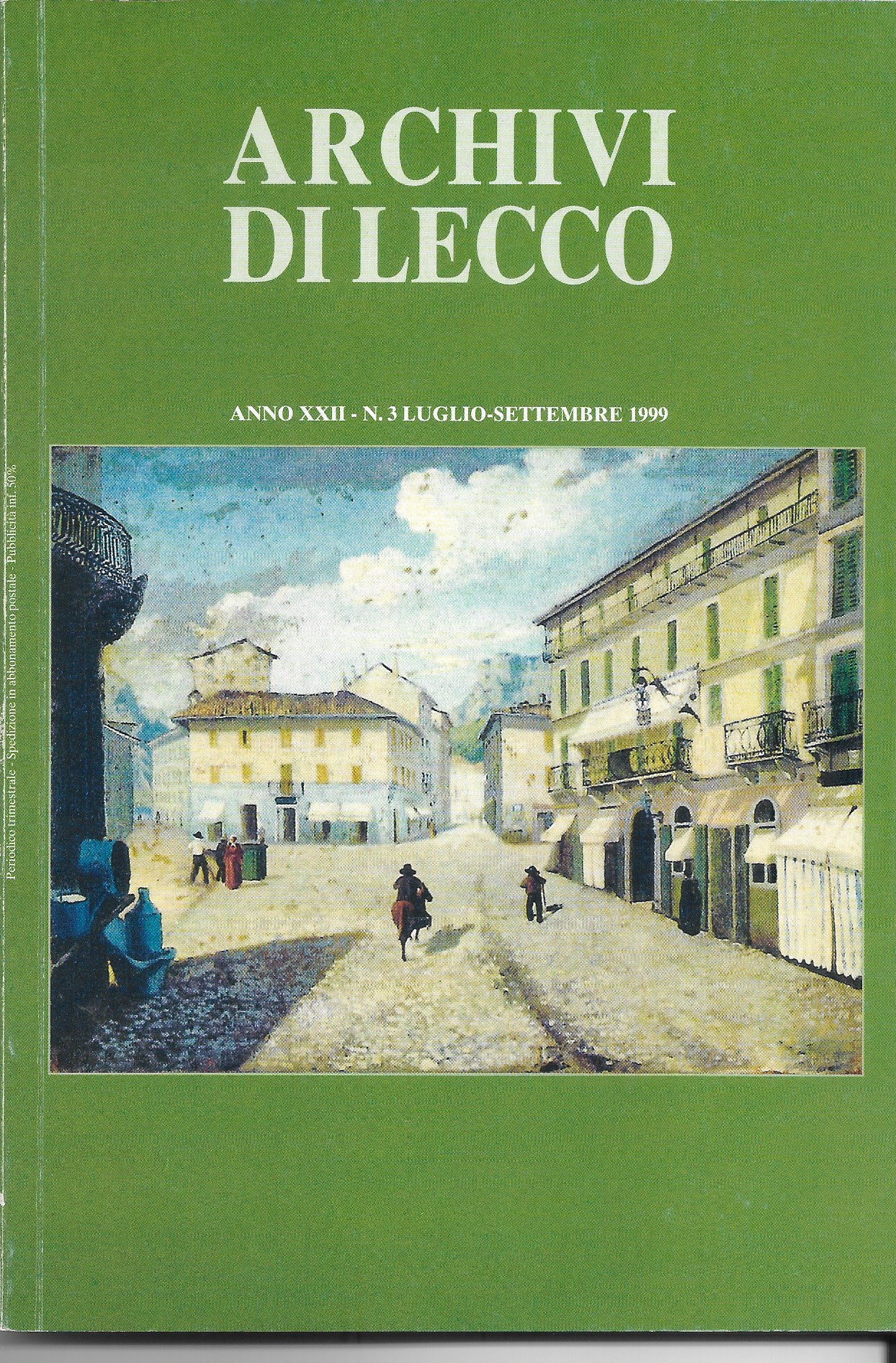

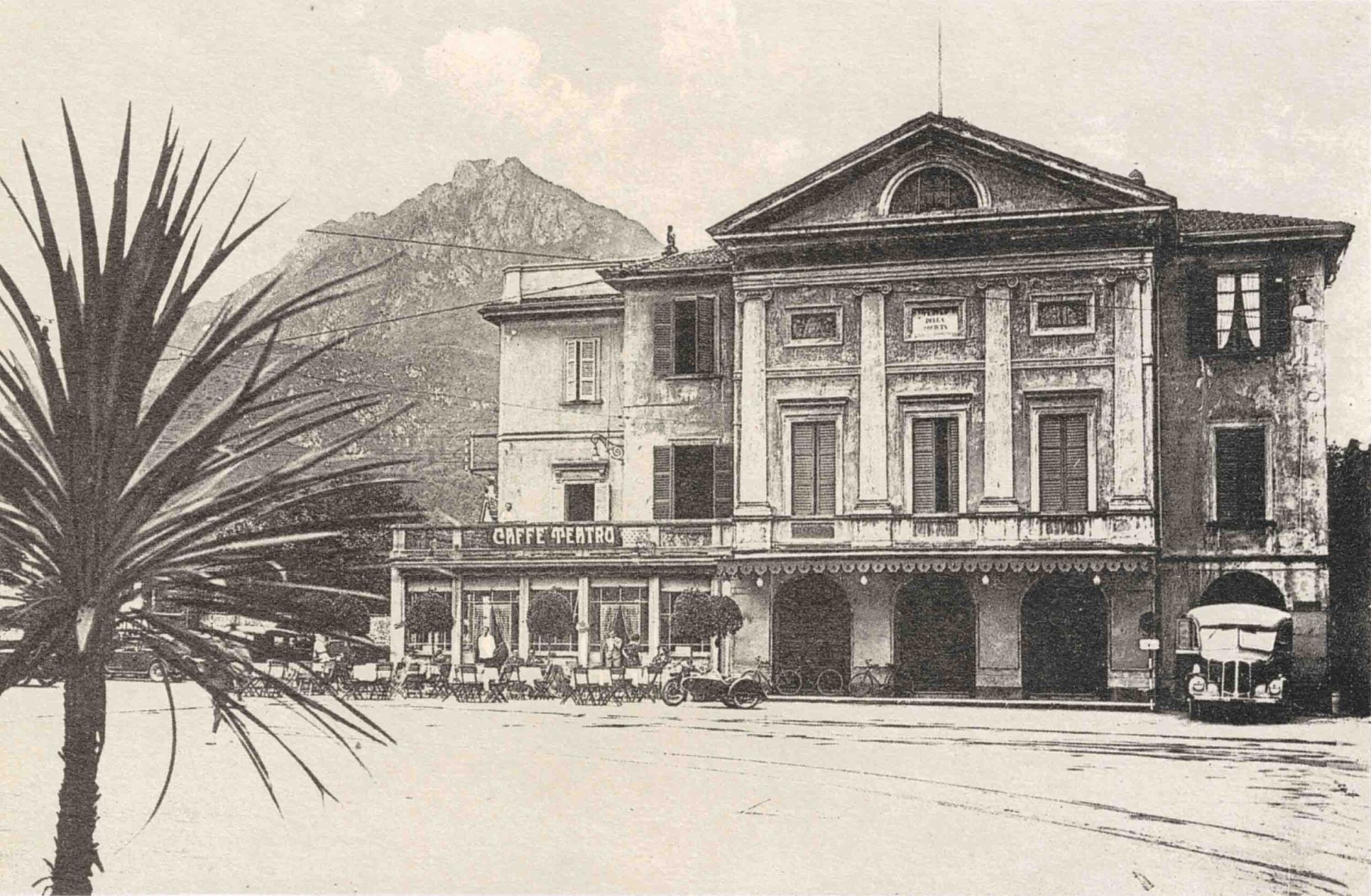

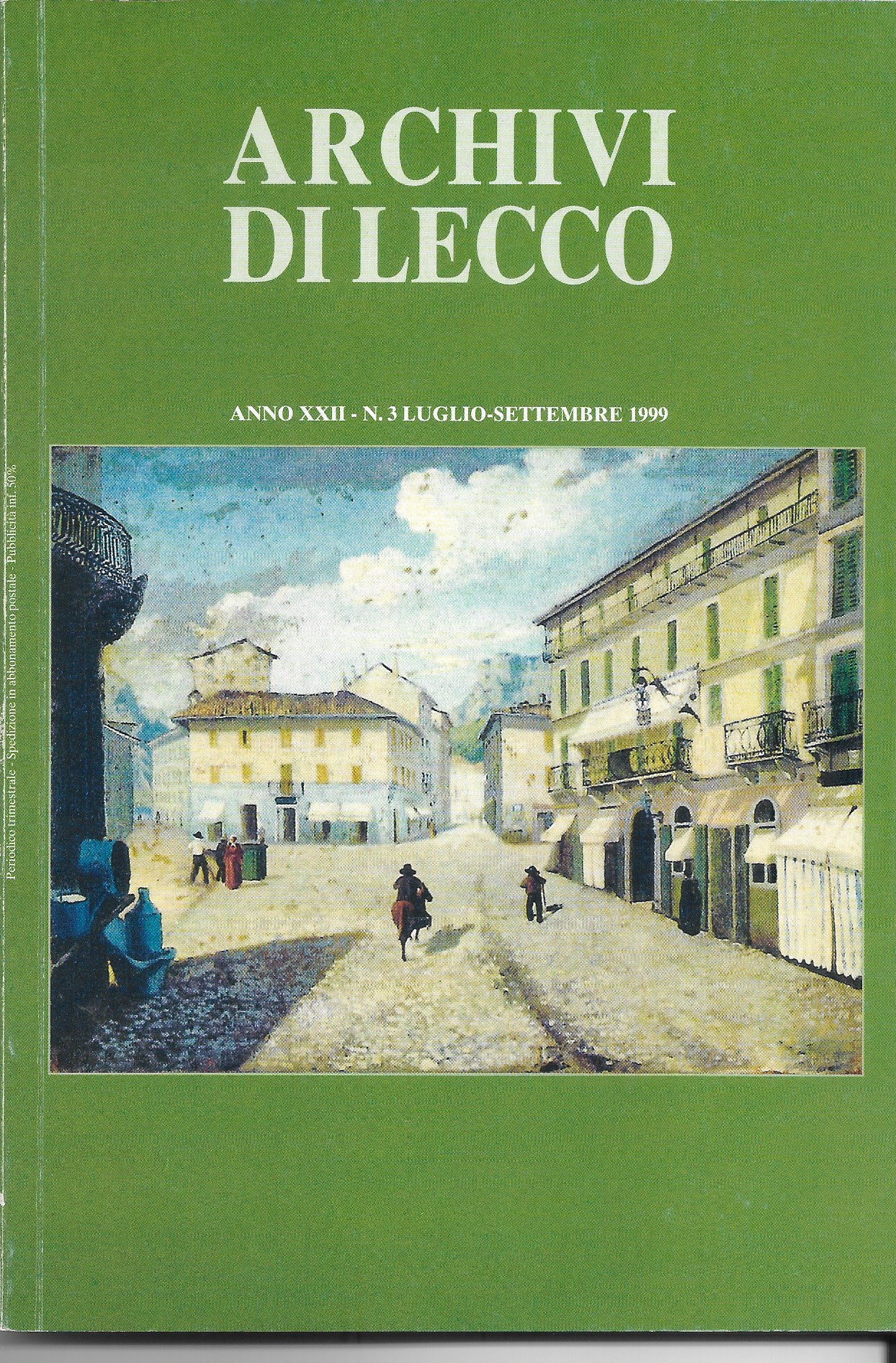

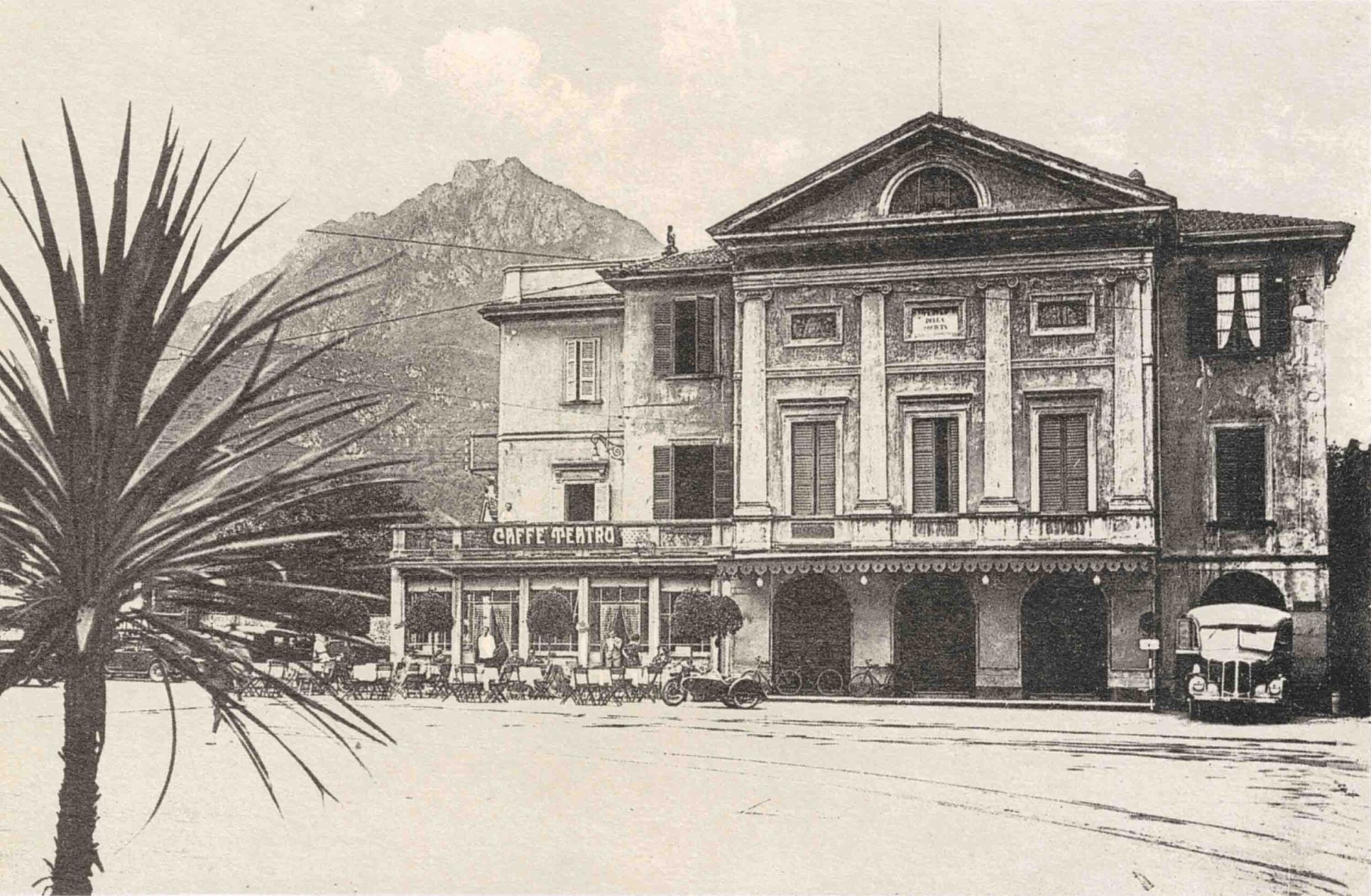

Lo storico lecchese Angelo Borghi vi si è applicato e nella rivista “Archivi di Lecco” (il numero 3 del 1999) ci offre anche un ritratto dell’autore: «Costantino Valerio era nato a Lecco nel 1811; sposatosi con la piemontese Maddalena Francinetti di Gremosello, si era stabilito ad Acquate come maestro. (…) Il Valerio afferma di essere pure maestro nelle elementari maggiori private di Lecco: dovrebbe trattarsi del Collegio Bèttega, che era stato fondato nel 1825 da don Vittorio Cremona, prozio dello scrittore Antonio Ghislanzoni e già rettore di Castello.» Borghi definisce l’operetta «strettamente divulgativa e relativamente povera di informazioni» che trascura la storia, ma anche l’ambiente e il paesaggio. Epperò, Valerio «è il primo lecchese che descriva il suo paese, dopo il volumetto celebrativo redatto nel 1647 da prete Bernardo Tartari». Indotto alla scrittura, forse «dalla imminente apertura del Teatro della Società» di cui si parlava già da una decina d’anni, realizzato in nemmeno due anni e che sarebbe stato inaugurato il 28 settembre proprio del 1844: «Un avvenimento che deve aver colpito notevolmente il cittadino locale.»

Borghi definisce l’operetta «strettamente divulgativa e relativamente povera di informazioni» che trascura la storia, ma anche l’ambiente e il paesaggio. Epperò, Valerio «è il primo lecchese che descriva il suo paese, dopo il volumetto celebrativo redatto nel 1647 da prete Bernardo Tartari». Indotto alla scrittura, forse «dalla imminente apertura del Teatro della Società» di cui si parlava già da una decina d’anni, realizzato in nemmeno due anni e che sarebbe stato inaugurato il 28 settembre proprio del 1844: «Un avvenimento che deve aver colpito notevolmente il cittadino locale.»

L’intervento su “Archivi” di Angelo Borgi appare quasi come un’edizione critica dello scritto del maestro acquatese. Dopo averne riportato il testo per intero, infatti, lo approfondisce, ne spiega taluni accenni che altrimenti al lettore d’oggi nulla direbbero, aggiunge dettagli storici, ne completa i riferimenti.

Valerio ci parla di una «deliziosa e pittoresca prospettiva», di un borgo antichissimo, di un clima dolce e salubre, di arti, manifatture, commercio «e belle strade, fra cui quella di recentissima costruzione co’ rispettivi marciapiedi e piante laterali da Lecco a Pescarenico» che sarebbe poi l’attuale corso Martiri. Cita la scoperta di una miniera di rame in Valsassina, sottolinea la presenza di setifici e officine metallurgiche alimentati dall’acqua dei tre torrenti e delle due fiumicelle. E poi, cave di tufo, fabbriche di candele e cartiere, ma anche «raccolte preziose di belle arti, delle quali una d’armi antiche, minerali, fossili, conchiglie e insetti» che potrebbe essere la celebre collezione privata dell’architetto Giuseppe Bovara. Si sofferma sulle comunicazioni e sui mezzi di trasporto, dà spazio ad alcune scuole cittadine tra cui un ginnasio privato dove si studia pure la lingua tedesca.

Cita la scoperta di una miniera di rame in Valsassina, sottolinea la presenza di setifici e officine metallurgiche alimentati dall’acqua dei tre torrenti e delle due fiumicelle. E poi, cave di tufo, fabbriche di candele e cartiere, ma anche «raccolte preziose di belle arti, delle quali una d’armi antiche, minerali, fossili, conchiglie e insetti» che potrebbe essere la celebre collezione privata dell’architetto Giuseppe Bovara. Si sofferma sulle comunicazioni e sui mezzi di trasporto, dà spazio ad alcune scuole cittadine tra cui un ginnasio privato dove si studia pure la lingua tedesca.

Elenca gli uffici pubblici e le chiese, parla di una libreria che secondo Borghi doveva essere quella «del prevosto Antonio Màscari, la quale nel 1849 era situata con i suoi moderni scaffali in una camera superiore della sacristia della chiesa di San Nicolò: si concedevano prestiti e si tenevano in abbonamento giornali e fascicoli di quei volumi che in quel tempo si usava pubblicare a dispense periodiche.».

Elogia, «in Castiglione di Rancio» che è il nostro Castione, la «Villa Giovanna con superbo giardino all’inglese, contenente una qualità di fiori d’ogni genere e piante esotiche delle più scelte». Sarebbe– annota Borghi – l’odierna Villa Berera.

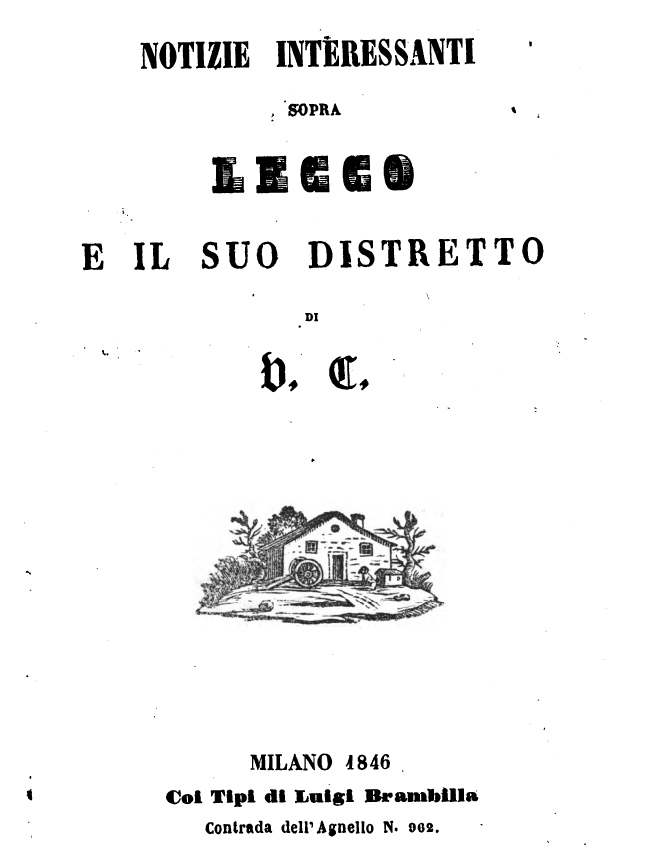

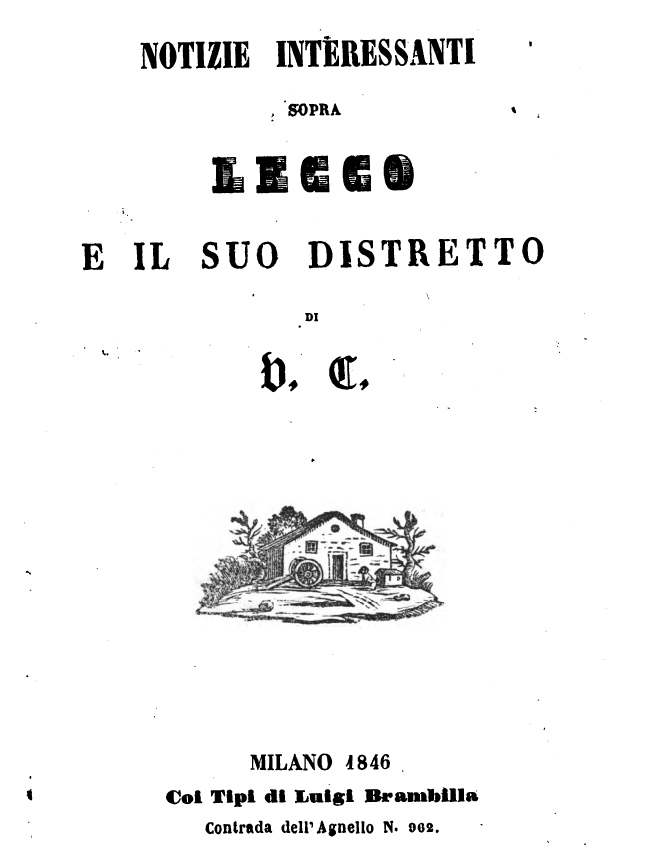

Ricorda inoltre la presenza di un ospizio ad Acquate e di «un elegante Ospitale in corso di recente costruzione per i poveri ammalati», loda «la liberalità de’ Leucensi per l’incominciata fabbricazione del vasto e grazioso Teatro Sociale in Lecco che vanta una scelta Banda civica in assisa militare, ed altra in San Giovanni alla Castagna, dove riposano le ceneri della poetessa Manzoni, che die’ alla luce “Amore e Virtù”»: brano, questo, che precede la predetta conclusione del borgo incamminato a diventar città, ma che soprattutto ben rende l’idea dell’esposizione decisamente arruffata del nostro narratore. Due anni dopo, nel 1846, escono però le “Notizie interessanti sopra Lecco e il suo distretto”, stampate a Milano dalla tipografia di Luigi Brambilla. Pur ricorrendo in copertina a una semplice sigla (V. C.), il maestro Valerio si svela sin dalla prefazione in cui spiega come l’opuscolo “Lecco nel 1844” «pare essere stato al benevolo lettore di qualche soddisfazione, così l’autore del medesimo, animato da amor patrio e dall’emulazione, ha creduto bene migliorarlo e prolungarlo alquanto.»

Due anni dopo, nel 1846, escono però le “Notizie interessanti sopra Lecco e il suo distretto”, stampate a Milano dalla tipografia di Luigi Brambilla. Pur ricorrendo in copertina a una semplice sigla (V. C.), il maestro Valerio si svela sin dalla prefazione in cui spiega come l’opuscolo “Lecco nel 1844” «pare essere stato al benevolo lettore di qualche soddisfazione, così l’autore del medesimo, animato da amor patrio e dall’emulazione, ha creduto bene migliorarlo e prolungarlo alquanto.»

Si tratta in effetti dello stesso testo ampliato e arricchito di dettagli, alcuni dei quali «furono da lui riconosciuti personalmente, ed altri gli sono stati forniti da periti all’uopo interpellati.» Insomma, ci ha messo un po’ più d’impegno. Per quanto si resti sotto le venti pagine e anche lo stile un po’ confuso non venga smentito.

Valerio sembra quasi riprendere il filo laddove si era interrotto, in quel celebre incamminarsi a diventar città. Ci ricorda, infatti, come il distretto che faceva capo al borgo di Lecco – si era ancora sotto l’autorità austriaca – comprendeva 21 comunità. Delle quali le prime dieci (che, a esclusione di Ballabio, sono poi quelle che nel secolo successivo saranno unificate trasformandosi in “rioni” di una sola municipalità) «sono tanto vicine fra loro che continuando a crescere alcun poco i fabbricati lungo le strade di comunicazione, in breve se ne formerà un tutto compatto, in modo che per poter esser città, non vi vorrà che una dichiarazione governativa.» Noi sappiamo che il titolo di città sarebbe arrivato di lì a poco «per meriti risorgimentali» dopo l’insurrezione lombarda contro l’Austria (22 giugno 1848), pressoché subito revocato al ritorno degli asburgici (8 agosto 1848) per poi essere assegnato definitivamente a conclamata, per quanto parziale, Italia unita (9 luglio 1859). Del distretto facevano poi parte appunto Ballabio Inferiore e Superiore e poi Morterone, le terre di Abbadia, Mandello e Lierna come loro attuali frazioni e Vassena. Complessivamente il distretto contava sui 20mila abitanti dei quali ben cinquemila (non pochi) risiedevano nel capoluogo.

Dei “rioni” ci dice, in maniera decisamente sbrigativa, che Castello fu patria di Alessandro Manzoni, che a San Giovanni alla Castagna sono «rimarcabili i fratelli “Belunesi” esimii pittori, lo scrittore Stefano Ticozzi e la letterata Francesca Manzoni», che Laorca è celebre per il suo cimitero con l’annessa tradizione miracolosa. E poi avanti con Castione, Acquate, Maggianico: la Villa Giovanna, l’ospizio, i quadri di Gaudenzio Ferrari e Bernardino Luini.

Inoltre, Mandello ci dice essere il paese originario di un tal poeta Aurelio Bertola del quale non abbiano trovato traccia. Di Olcio ci ricorda le cave di marmo nero oltre al fatto che «qui s’incontrano le prime gallerie della strada militare del Tirolo», quella realizzata tra il 1823 e il 1834 e che ancora rappresentava un vanto.

Un capitolo è dedicato alla storia di Lecco, una storia antichissima, ma di questa antichità ben poco si sa per via dei documenti andati distrutti le due volte che il borgo venne messo a ferro e fuoco durante il Medioevo e il primo Rinascimento: «Precedentemente a tali disastri è fuor di dubbio che Lecco era fornito di numerosi caseggiati, e quindi di un’abbondante popolazione. (…) E’ ovvio pensare che, quando questo grosso ed antico borgo era florido prima delle sofferte avarie, non solo la sua popolazione fosse numerosa, ma che fosse abitato ancora da ragguardevoli ed illustri famiglie.»

Del castello di Lecco, il maestro acquatese ci ricorda gli svantaggi e cioè l’imposizione dei pedaggi per passare sul ponte, «i quali esatti con soverchio rigore per l’avidità dei doganieri, impedirono grandemente lo sviluppo del commercio per terra. (…) Così per l’infelicità de’ tempi, questo borgo continuò ad essere impossibilitato a ripristinare i suoi fabbricati, la sua popolazione e le sue ricchezze». E infatti, distrutta la fortezza ed abolito il pedaggio da Maria Teresa, incominciò Lecco a grado a grado a respirare, essendo assai accresciuta e fortificata la speranza di un più fausto avvenire.»

Ricordiamo che quando scrive, Lecco è ancora sotto il governo austriaco e non ci pare che Valerio abbia lo spirito del cospiratore. E del resto, quando parla di Risorgimento di Lecco, si riferisce all’allargamento della Lombardia alle provincie di Bergamo, Brescia e Crema, quando «nuova vita venne infusa alle arti, al commercio, al commercio ed all’agricoltura: con incredibile rapidità si dilatarono, e avvicinandosi alla perfezione, si formarono dei capitali, si accrebbero e si moltiplicarono, e posero Lecco in istato di quadruplicare i suoi fabbricati e di erigere molti edifizj industriali.» E quello che appunto viene chiamato il “risorgimento lecchese” è simboleggiato dal nuovo ospedale e dal nuovo teatro.

Si passa poi in rassegna l’economia: l’agricoltura un po’ stentata mentre sul fronte di commercio e industria, Valerio ci offre il consueto quadro dell’industriosità lecchese, delle fonderie e delle officine. Ma l’importanza del documento – fa notare Borghi – è che è il primo scritto in cui si cita la Badoni: «E’ qui rimarchevole lo stabilimento Badoni situato in Castello, ove si fabbricano qualsivoglia qualità di brocchette o stecchette a macchine, speculazione, che pel risparmio della man d’opera e per la buona qualità, che si va progressivamente a perfezionare, è assai utile e lucrosa». Ne aveva accennato anche nel 1844: «Trovasi rimarchevole un vistoso edificio, posto sullo stradale da Lecco a castello, che comprende delle macchine recentemente introdotte in Italia, per le quali vengono i lavori di ferro ridotti a maggiore e notabile celerità e perfezione.»

E naturalmente al mercato settimanale del quale offre la descrizione di un’offerta straordinaria di prodotti. Tanto da essere esso stesso una sorta d’attrazione: «Nel tempo principalmente delle vacanze autunnali, quasi tutte le famiglie comode e signorili dei limitrofi distretti e provincie vi concorrono in folla a godere il meraviglioso spettacolo dell’attività, del movimento e della crescente prosperità che lo rende certamente uno dei più floridi della Lombardia.»

A conti fatti, «è tanta la quantità del denaro che entra e sorte nel mercato proveniente dalle importazioni ed esportazioni» che è impossibile fare cifre esatte. «Solo può dirsi che la bilancia del commercio è favorevole ai Leucensi, come si scorge dai nuovi fabbricati, dal lusso crescente e dagli impieghi di numerosi capitali.»

Concludendo, il nostro maestro dice d’essersi limitato a descrivere gli aspetti principali del distretto lecchese, «predicendo ed augurando al commercio, alle arti ed alle scienze quell’avvenire prospero, florido ed attivo che sempre lo distinse finora, come lo distinguerà vieppiù in avanti». E così, «la benedizione dei posteri, che encomieranno a sì bravi, a sì degni ed a sì avveduti predecessori, sarà bastevol gloria pel nostro distretto.»

Dell’incamminarsi di Lecco a diventar città, naturalmente, aveva già scritto Alessandro Manzoni nei suoi “Promessi sposi”. E chi, non molti anni dopo, si prese la briga di fornire una descrizione di questa nostra terra tra il lago e una cerchia di monti, non poteva naturalmente ignorarne profezia e parole.

Per esempio, un certo Costantino Valerio, “maestro comunale d’Acquate e delle tre classi elementari maggiori private maschili in Lecco” che, a proprie spese come egli stesso specifica, diede alle stampe un opuscoletto intitolato “Lecco nel 1844 con cenni sul suo territorio” e stampato in quello stesso anno a Milano nella tipografia di Francesco Fusi.

Lo storico lecchese Angelo Borghi vi si è applicato e nella rivista “Archivi di Lecco” (il numero 3 del 1999) ci offre anche un ritratto dell’autore: «Costantino Valerio era nato a Lecco nel 1811; sposatosi con la piemontese Maddalena Francinetti di Gremosello, si era stabilito ad Acquate come maestro. (…) Il Valerio afferma di essere pure maestro nelle elementari maggiori private di Lecco: dovrebbe trattarsi del Collegio Bèttega, che era stato fondato nel 1825 da don Vittorio Cremona, prozio dello scrittore Antonio Ghislanzoni e già rettore di Castello.»

L’intervento su “Archivi” di Angelo Borgi appare quasi come un’edizione critica dello scritto del maestro acquatese. Dopo averne riportato il testo per intero, infatti, lo approfondisce, ne spiega taluni accenni che altrimenti al lettore d’oggi nulla direbbero, aggiunge dettagli storici, ne completa i riferimenti.

Valerio ci parla di una «deliziosa e pittoresca prospettiva», di un borgo antichissimo, di un clima dolce e salubre, di arti, manifatture, commercio «e belle strade, fra cui quella di recentissima costruzione co’ rispettivi marciapiedi e piante laterali da Lecco a Pescarenico» che sarebbe poi l’attuale corso Martiri.

Elenca gli uffici pubblici e le chiese, parla di una libreria che secondo Borghi doveva essere quella «del prevosto Antonio Màscari, la quale nel 1849 era situata con i suoi moderni scaffali in una camera superiore della sacristia della chiesa di San Nicolò: si concedevano prestiti e si tenevano in abbonamento giornali e fascicoli di quei volumi che in quel tempo si usava pubblicare a dispense periodiche.».

Elogia, «in Castiglione di Rancio» che è il nostro Castione, la «Villa Giovanna con superbo giardino all’inglese, contenente una qualità di fiori d’ogni genere e piante esotiche delle più scelte». Sarebbe– annota Borghi – l’odierna Villa Berera.

Ricorda inoltre la presenza di un ospizio ad Acquate e di «un elegante Ospitale in corso di recente costruzione per i poveri ammalati», loda «la liberalità de’ Leucensi per l’incominciata fabbricazione del vasto e grazioso Teatro Sociale in Lecco che vanta una scelta Banda civica in assisa militare, ed altra in San Giovanni alla Castagna, dove riposano le ceneri della poetessa Manzoni, che die’ alla luce “Amore e Virtù”»: brano, questo, che precede la predetta conclusione del borgo incamminato a diventar città, ma che soprattutto ben rende l’idea dell’esposizione decisamente arruffata del nostro narratore.

Si tratta in effetti dello stesso testo ampliato e arricchito di dettagli, alcuni dei quali «furono da lui riconosciuti personalmente, ed altri gli sono stati forniti da periti all’uopo interpellati.» Insomma, ci ha messo un po’ più d’impegno. Per quanto si resti sotto le venti pagine e anche lo stile un po’ confuso non venga smentito.

Valerio sembra quasi riprendere il filo laddove si era interrotto, in quel celebre incamminarsi a diventar città. Ci ricorda, infatti, come il distretto che faceva capo al borgo di Lecco – si era ancora sotto l’autorità austriaca – comprendeva 21 comunità. Delle quali le prime dieci (che, a esclusione di Ballabio, sono poi quelle che nel secolo successivo saranno unificate trasformandosi in “rioni” di una sola municipalità) «sono tanto vicine fra loro che continuando a crescere alcun poco i fabbricati lungo le strade di comunicazione, in breve se ne formerà un tutto compatto, in modo che per poter esser città, non vi vorrà che una dichiarazione governativa.» Noi sappiamo che il titolo di città sarebbe arrivato di lì a poco «per meriti risorgimentali» dopo l’insurrezione lombarda contro l’Austria (22 giugno 1848), pressoché subito revocato al ritorno degli asburgici (8 agosto 1848) per poi essere assegnato definitivamente a conclamata, per quanto parziale, Italia unita (9 luglio 1859). Del distretto facevano poi parte appunto Ballabio Inferiore e Superiore e poi Morterone, le terre di Abbadia, Mandello e Lierna come loro attuali frazioni e Vassena. Complessivamente il distretto contava sui 20mila abitanti dei quali ben cinquemila (non pochi) risiedevano nel capoluogo.

Dei “rioni” ci dice, in maniera decisamente sbrigativa, che Castello fu patria di Alessandro Manzoni, che a San Giovanni alla Castagna sono «rimarcabili i fratelli “Belunesi” esimii pittori, lo scrittore Stefano Ticozzi e la letterata Francesca Manzoni», che Laorca è celebre per il suo cimitero con l’annessa tradizione miracolosa. E poi avanti con Castione, Acquate, Maggianico: la Villa Giovanna, l’ospizio, i quadri di Gaudenzio Ferrari e Bernardino Luini.

Inoltre, Mandello ci dice essere il paese originario di un tal poeta Aurelio Bertola del quale non abbiano trovato traccia. Di Olcio ci ricorda le cave di marmo nero oltre al fatto che «qui s’incontrano le prime gallerie della strada militare del Tirolo», quella realizzata tra il 1823 e il 1834 e che ancora rappresentava un vanto.

Un capitolo è dedicato alla storia di Lecco, una storia antichissima, ma di questa antichità ben poco si sa per via dei documenti andati distrutti le due volte che il borgo venne messo a ferro e fuoco durante il Medioevo e il primo Rinascimento: «Precedentemente a tali disastri è fuor di dubbio che Lecco era fornito di numerosi caseggiati, e quindi di un’abbondante popolazione. (…) E’ ovvio pensare che, quando questo grosso ed antico borgo era florido prima delle sofferte avarie, non solo la sua popolazione fosse numerosa, ma che fosse abitato ancora da ragguardevoli ed illustri famiglie.»

Del castello di Lecco, il maestro acquatese ci ricorda gli svantaggi e cioè l’imposizione dei pedaggi per passare sul ponte, «i quali esatti con soverchio rigore per l’avidità dei doganieri, impedirono grandemente lo sviluppo del commercio per terra. (…) Così per l’infelicità de’ tempi, questo borgo continuò ad essere impossibilitato a ripristinare i suoi fabbricati, la sua popolazione e le sue ricchezze». E infatti, distrutta la fortezza ed abolito il pedaggio da Maria Teresa, incominciò Lecco a grado a grado a respirare, essendo assai accresciuta e fortificata la speranza di un più fausto avvenire.»

Ricordiamo che quando scrive, Lecco è ancora sotto il governo austriaco e non ci pare che Valerio abbia lo spirito del cospiratore. E del resto, quando parla di Risorgimento di Lecco, si riferisce all’allargamento della Lombardia alle provincie di Bergamo, Brescia e Crema, quando «nuova vita venne infusa alle arti, al commercio, al commercio ed all’agricoltura: con incredibile rapidità si dilatarono, e avvicinandosi alla perfezione, si formarono dei capitali, si accrebbero e si moltiplicarono, e posero Lecco in istato di quadruplicare i suoi fabbricati e di erigere molti edifizj industriali.» E quello che appunto viene chiamato il “risorgimento lecchese” è simboleggiato dal nuovo ospedale e dal nuovo teatro.

Si passa poi in rassegna l’economia: l’agricoltura un po’ stentata mentre sul fronte di commercio e industria, Valerio ci offre il consueto quadro dell’industriosità lecchese, delle fonderie e delle officine. Ma l’importanza del documento – fa notare Borghi – è che è il primo scritto in cui si cita la Badoni: «E’ qui rimarchevole lo stabilimento Badoni situato in Castello, ove si fabbricano qualsivoglia qualità di brocchette o stecchette a macchine, speculazione, che pel risparmio della man d’opera e per la buona qualità, che si va progressivamente a perfezionare, è assai utile e lucrosa». Ne aveva accennato anche nel 1844: «Trovasi rimarchevole un vistoso edificio, posto sullo stradale da Lecco a castello, che comprende delle macchine recentemente introdotte in Italia, per le quali vengono i lavori di ferro ridotti a maggiore e notabile celerità e perfezione.»

E naturalmente al mercato settimanale del quale offre la descrizione di un’offerta straordinaria di prodotti. Tanto da essere esso stesso una sorta d’attrazione: «Nel tempo principalmente delle vacanze autunnali, quasi tutte le famiglie comode e signorili dei limitrofi distretti e provincie vi concorrono in folla a godere il meraviglioso spettacolo dell’attività, del movimento e della crescente prosperità che lo rende certamente uno dei più floridi della Lombardia.»

A conti fatti, «è tanta la quantità del denaro che entra e sorte nel mercato proveniente dalle importazioni ed esportazioni» che è impossibile fare cifre esatte. «Solo può dirsi che la bilancia del commercio è favorevole ai Leucensi, come si scorge dai nuovi fabbricati, dal lusso crescente e dagli impieghi di numerosi capitali.»

Concludendo, il nostro maestro dice d’essersi limitato a descrivere gli aspetti principali del distretto lecchese, «predicendo ed augurando al commercio, alle arti ed alle scienze quell’avvenire prospero, florido ed attivo che sempre lo distinse finora, come lo distinguerà vieppiù in avanti». E così, «la benedizione dei posteri, che encomieranno a sì bravi, a sì degni ed a sì avveduti predecessori, sarà bastevol gloria pel nostro distretto.»

Dario Cercek