Galbiate: un salto nella preistoria con il primo incontro di ''In viaggio nel tempo''

Dopo l’inaugurazione ufficiale in concomitanza con la magica Notte dei Goti, la rassegna galbiatese “In Viaggio nel Tempo” firmata dal Museo Archeologico del Barro (MAB) ha dato il via al ciclo di quattro incontri dedicati alla storia locale. Ad essere protagonisti della kermesse di appuntamenti saranno quindi l’antica eredità della preistoria, seguita dal racconto dell’età del ferro, della prima epoca medievale ed infine del basso medioevo (legato, nello specifico, al recente scavo sul Monte Castelletto nel quale sono state rinvenute diverse armi risalenti a tale epoca).

“Questa rassegna è pensata per fare una panoramica sul nostro territorio attraverso le varie epoche storiche ed osservare come i luoghi che siamo abituati a vivere possano essere visti attraverso gli occhi di chi ci è passato prima di noi ed ha calpestato queste stesse strade” è stato il commento del Presidente del MAB, Marco Tremari, accompagnato nei rituali saluti iniziali dal Presidente del Parco Monte Barro Federico Bonifacio e dal responsabile dei servizi educativi Antonio Bossi, il quale ha ricordato che da sabato 30 settembre l’esperta Laura Molteni proporrà dei laboratori didattici per bambini incentrati proprio sull’archeologia.

Antonio Bossi e l'archeologo Gabriele Martino

Ad aprire le danze - riportando il pubblico radunato nella sala conferenze dell’Eremo del Barro indietro di migliaia di anni – è stato l’archeologo preistorico Gabriele Martino, che da tempo svolge ricerche sul campo non solo sul nostro territorio ma anche nel continente africano e che per l’occasione è approdato sulla vetta galbiatese pronto a raccontare i segreti del paleolitico e neolitico.

Il Presidente del Parco Monte Barro Federico Bonifacio e il Presidente del MAB Marco Tremari

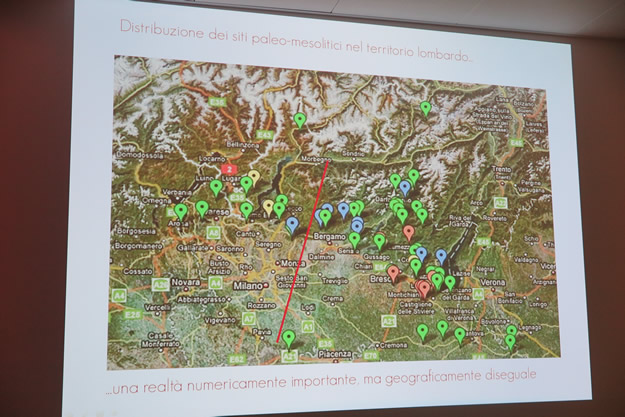

Una storia che – come esposto dal collaboratore del SABAP della Lombardia occidentale – ha inizio 9000 anni fa in un ambiente montano fatto di grandi ritagli verdi, svariate specie animali e soprattutto gruppi di individui dediti a caccia e raccolta. È per indagare questa lontana dimensione del nostro albero genealogico che sono nati il progetto presso le Grotte di Valbova – ovvero un censimento di tutte le cavità dell’area, con il triplice obiettivo di ricerca, tutela e valorizzazione – e quello più vicino a noi dedicato al territorio di Montevecchia, all’interno del quale - in seguito ad una ricognizione ancora parziale - sono stati trovati oltre 70 siti archeologici in superficie.

Essendo scampato alla furia distruttiva delle glaciazioni, il Parco di Montevecchia si è infatti dimostrato rifugio per la specie umana in quella difficile fase, rivelandosi altresì uno scrigno di materie prime essenziali, tra cui alcune rocce silicee molto taglienti utilizzate per realizzare armi da caccia.

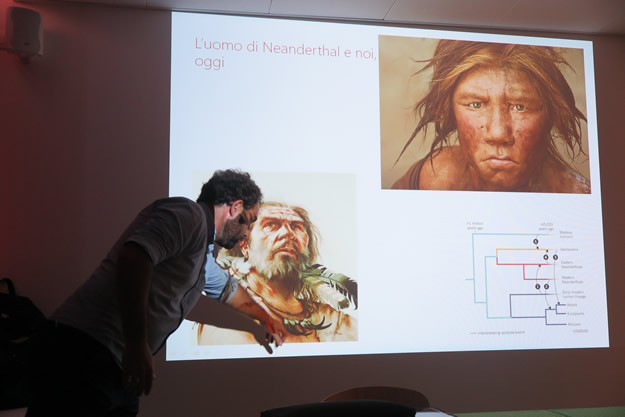

Tra gli altri siti indagati dagli esperti, ritroviamo poi quello di Bagaggera sul quale sono state rinvenute punte per lance e raschiatoi tipici dell'uomo di Neanderthal, o ancora il cosiddetto “Buco del Piombo”, conosciuto per l’esistenza di fortificazioni al suo interno in cui sono testimoniate abbondanti industrie sempre risalenti al nostro lontano “cugino” Neanderthal e resti di orsi.

Anche quando circa 40mila anni fa l'uomo di Neanderthal scomparve, lasciando che le sue impronte fossero calpestate dai Sapiens e dando ufficialmente inizio al paleolitico superiore, i nostri luoghi si sono fatti culla di questo cambiamento: sempre osservando i reperti di Bagaggera possiamo infatti constatare come l’Homo Sapiens abbia inventato un nuovo sistema di scheggiatura basata su una tecnica luminare, mentre diversi ed innovativi strumenti da caccia compositi sono stati rinvenuti presso il Parco di Montevecchia e la Valle del Curone. Per quanto riguarda il mesolitico, i protagonisti di quest’epoca “di mezzo” sono stati invece il Monte Cornizzolo, la località comasca di Erbonne o ancora la Val Cavargna (prova del fatto che i nostri antenati avevano l’abitudine di cacciare anche ad alta quota).

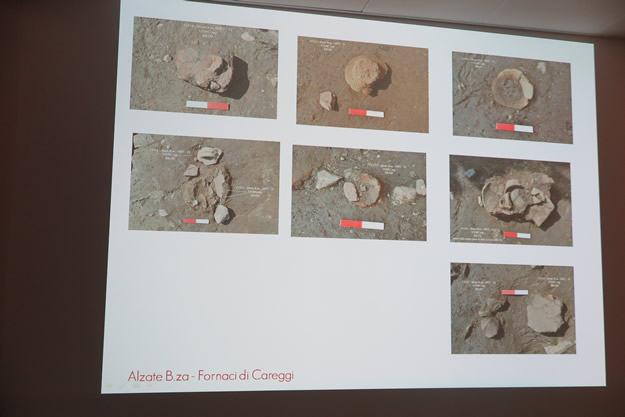

La scoperta più recente e straordinaria riguarda però il neolitico, che circa 7000 anni fu teatro delle prime ondate di colonizzazione della Pianura Padana da parte di gruppi - prima nomadi e poi divenuti sedentari – che introdussero agricoltura, allevamento e lavorazione della ceramica. Proprio ad Alzate Brianza, a pochi metri dalla trafficata Strada Provinciale, è stata infatti disseppellita un’inedita buca all’interno della quale sono stati ritrovati circa 18mila manufatti di selce, decine di migliaia di carboni e semi, ed innumerevoli vasi "rotti in posto". Sebbene la funzione passata di tale sito sia ancora sconosciuta, questa scoperta – insieme alle altre innumerevoli realizzate nella nostra zona – ci dà un indizio di quanta bellezza si nasconda a pochi metri da quei sentieri che ogni giorno calpestiamo, esattamente nello stesso punto in cui sono impressi i passi dei nostri antenati.

F.A.