SCAFFALE LECCHESE/263: l’esplorazione del Lario nel diario di Vandelli

Nell’estate del 1762, un gruppo di esploratori, immaginiamo accompagnato da sguardi meravigliati se non sospettosi da parte dei locali, percorse in lungo e in largo il territorio lariano e i monti della Valsassina, catalogando fiori e piante, rocce e marmi, descrivendo fenomeni naturali di particolare interesse e visitando le miniere che allora traforavano i nostri monti un po’ dappertutto.  A guidare quella spedizione era Domenico Vandelli, nato a Padova nel 1735 e morto a Lisbona nel 1816, studioso di botanica e laureato in medicina, discipline all’epoca ben legate, essendo la prima alla base di quella farmacopea richiesta dalla seconda.

A guidare quella spedizione era Domenico Vandelli, nato a Padova nel 1735 e morto a Lisbona nel 1816, studioso di botanica e laureato in medicina, discipline all’epoca ben legate, essendo la prima alla base di quella farmacopea richiesta dalla seconda.

Figlio di Gerolamo, titolare della cattedra di chirurgia dell’Università di Padova, il nostro medico-esploratore portava il nome di uno zio, appunto Domenico Vandelli (1691-1754), passato alla storia per la progettazione di una avveniristica strada di collegamento tra Modena e Massa, realizzata tra il 1739 e il 1741: ricordata come la Via Vandelli, è stata riscoperta in questi ultimi anni sull’onda della valorizzazione degli antichi cammini.

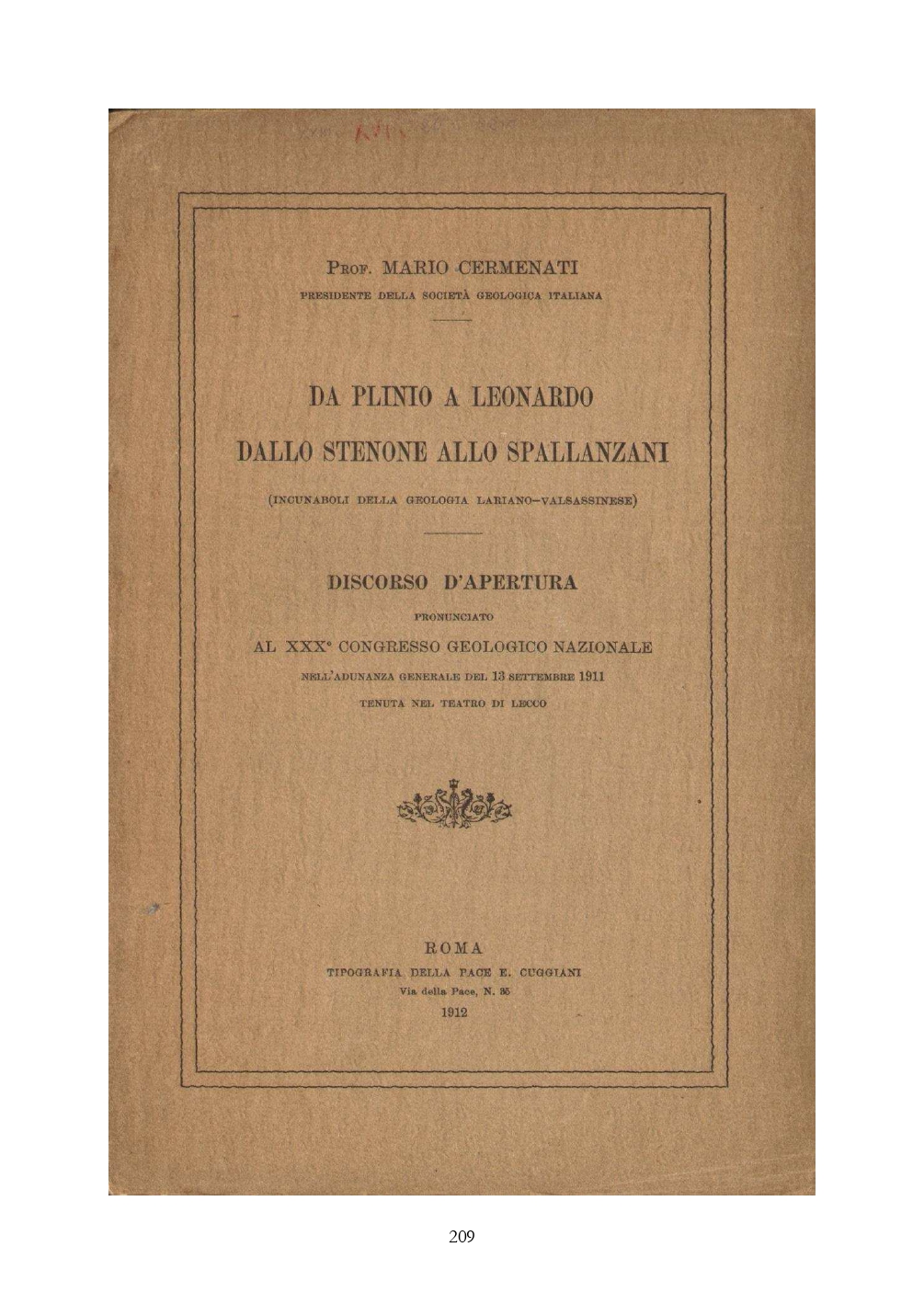

Del nipote, le biografie ci raccontano di una giovinezza più che promettente. Per esempio, già nel 1758 e quindi solo ventenne – come leggiamo nel Dizionario Treccani degli Italiani - «ricevette l’incarico di eseguire studi finalizzati alla riapertura delle terme di Abano». In quanto al viaggio tra Lario e Valsassina effettuato cinque anni dopo, Vandelli stese una relazione che, nelle ambizioni dell’autore, doveva essere la prima parte di un complessivo saggio di “Historia naturale di Milano” che non sarebbe stato però portato a termine. Del resto, la stessa relazione fu in un qualche modo eclissata: pur circolando in numerose copie manoscritte che presero le vie più diverse, non venne mai stampata. Forse anche per l’invidia di qualche “concorrente” come suggerì poi il nostro Mario Cermenati che ben conosceva quella relazione ed era intenzionato a dedicarvi un apposito studio. Ciò almeno annunciò ai colleghi intervenuti a Lecco per partecipare al celebre congresso geologico del 1911, parlando della spedizione di Domenico Vandelli nel suo discorso d’apertura (pubblicato in un opuscolo stampato a Roma l’anno successivo dalla Tipografia della Pace).

In quanto al viaggio tra Lario e Valsassina effettuato cinque anni dopo, Vandelli stese una relazione che, nelle ambizioni dell’autore, doveva essere la prima parte di un complessivo saggio di “Historia naturale di Milano” che non sarebbe stato però portato a termine. Del resto, la stessa relazione fu in un qualche modo eclissata: pur circolando in numerose copie manoscritte che presero le vie più diverse, non venne mai stampata. Forse anche per l’invidia di qualche “concorrente” come suggerì poi il nostro Mario Cermenati che ben conosceva quella relazione ed era intenzionato a dedicarvi un apposito studio. Ciò almeno annunciò ai colleghi intervenuti a Lecco per partecipare al celebre congresso geologico del 1911, parlando della spedizione di Domenico Vandelli nel suo discorso d’apertura (pubblicato in un opuscolo stampato a Roma l’anno successivo dalla Tipografia della Pace).

Ricordando come Vandelli non avesse ancora avuto un’adeguata considerazione forse perché capitato «troppo presto in Lombardia», Cermenati rilevò infatti come «invece di ricevere lodi ed incoraggiamenti adeguati, non raccogliesse attorno a sé che un mondo di gelosie e di invidiezze, e che sentisse dirsi dai maggiorenti, che non valeva la pena di pubblicare il suo ben nutrito e diligente giornale di viaggio» pesando su ciò il giudizio di «professori milanesi e pavesi, che s’erano adontati perché il Governo aveva ad essi proferito, per così importante lavoro, il giovan naturalista padovano. (…) E così il Saggio ci è arrivato, e lo è tutt’oggi, inedito. (…) Quando si farà. come io auguro, la pubblicazione di questo Saggio del Vandelli apparirà chiaro che, se egli avesse continuato nell’impresa, la storia della geologia lombarda avrebbe avuto di gran lunga anticipata la sua illustrazione».

Sarebbe stato proprio per l’amarezza legata a questa vicenda che Vandelli lasciò l’Italia per il Portogallo dove resto fino alla morte.

Dal discorso di Cermenati, ci volle ancora mezzo secolo perché quella relazione fosse stampata. Fu nel 1966, infatti, che alcuni estratti vennero pubblicati in “Larius” l’antologia lariana curata dallo studioso comasco Gianfranco Miglio di cui abbiamo recentemente parlato (CLICCA QUI), antologia nella quale ci si interroga sul «perché il lavoro del Vandelli sia rimasto a lungo lettera morta. Infatti, non solo non gli venne rinnovato l’incarico per completare il suo disegno, ma il Saggio stesso rimase per nove anni archiviato, così come le casse contenenti gli esemplari di minerali, vegetali ed insetti da lui raccolti rimasero per tanti anni trascurate in sito malproprio ed umido alla corte ducale».

E soltanto nel 1989, su spinta dello stesso Miglio, il “Saggio” venne stampato integralmente con l’editrice Jaca Book, in questo caso grazie al sostegno finanziario dell’Amministrazione provinciale di Como: se ne fece un’edizione di un certo pregio, affidata a un pool di curatori e corredata da tavole a colori riprodotte da un saggio di botanica francese del Settecento.

Dunque, è vicenda avventurosa anche quella del “Saggio d’istoria naturale del lago di Como, della Valsassina e altri luoghi lombardi”, così come è stata intitolata la relazione di Vandelli datata 1763. Il “Saggio” – come si legge nell’introduzione dell’antologia “Larius” – è appunto la relazione del viaggio «compiuto nel 1762, per incarico del conte di Firmian, plenipotenziario dell’Austria in Lombardia, relazione fatta in forma di diario in cui l’autore segna giorno per giorno i luoghi visitati e le cose osservate. Essendo questo uno dei primi viaggi scientifici finanziato dal governo austriaco in Lombardia, potrebbe riuscire interessante, ai fini di una valutazione della politica di allora, conoscere il motivo specifico per cui esso venne autorizzato. Fu un motivo puramente scientifico che rientrava nell'ambito dell'incremento culturale promosso dallo Stato, oppure si mirava già, con tali mezzi, a studiare le possibilità di un più ampio sfruttamento delle cose ad entrambi gli scopi?»

Il “Saggio” – come si legge nell’introduzione dell’antologia “Larius” – è appunto la relazione del viaggio «compiuto nel 1762, per incarico del conte di Firmian, plenipotenziario dell’Austria in Lombardia, relazione fatta in forma di diario in cui l’autore segna giorno per giorno i luoghi visitati e le cose osservate. Essendo questo uno dei primi viaggi scientifici finanziato dal governo austriaco in Lombardia, potrebbe riuscire interessante, ai fini di una valutazione della politica di allora, conoscere il motivo specifico per cui esso venne autorizzato. Fu un motivo puramente scientifico che rientrava nell'ambito dell'incremento culturale promosso dallo Stato, oppure si mirava già, con tali mezzi, a studiare le possibilità di un più ampio sfruttamento delle cose ad entrambi gli scopi?»

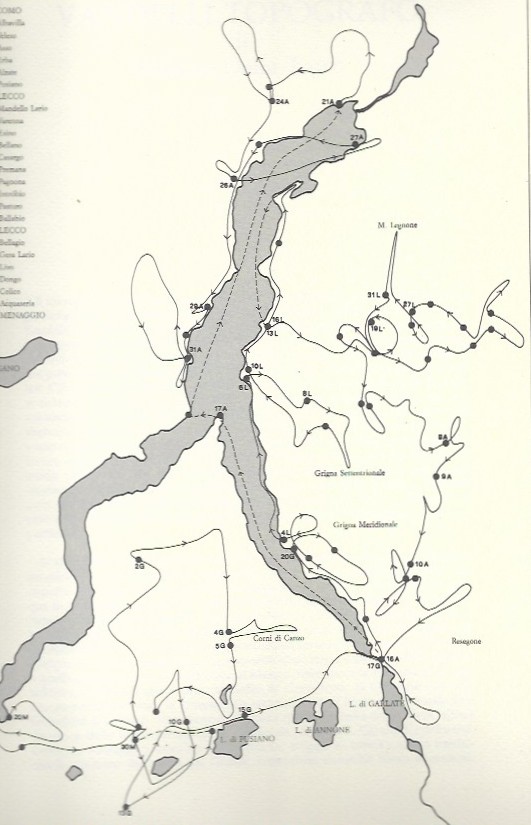

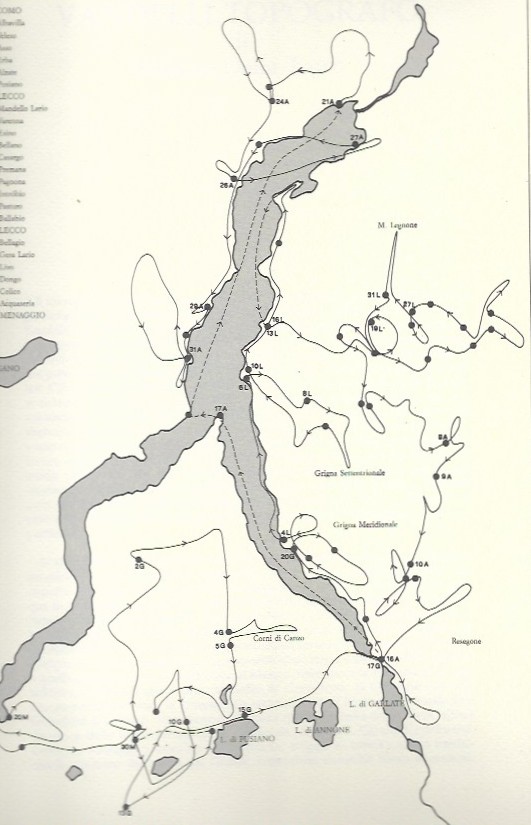

Il viaggio durò dal 20 maggio al 30 agosto. Partito da Milano, passando da Novate e Barlassina, il Vandelli si recò a Como (....), esplorò il Triangolo lariano, scese a Valmadrera e Malgrate, raggiunse Lecco: poi, costeggiando le falde del Monte S. Martino in Agro e passando per Gessima, Valfarina e la Badia, arrivò a Mandello, ne esplorò il territorio, risalì il lago, rimontò in Valsassina e in Valvarrone, visitò le miniere, arrivò a Premana e Pagnona, indugiò sul Legnone per ridiscendere a Lecco ed esplorare il Resegone. Andò poi Bellagio e quindi in Tremezzina, per tornare a Como.

Domenico Vandelli «aveva con sé – ci racconta Marco Meriggi nell’edizione Jaca Book - Giulio Mattiazzi, già inserviente nell’orto botanico dell’Università di Padova e “disegnatore sufficientemente abile” (…). I due avevano al seguito un nutrito drappello di portatori, “otto, dieci e fino a quattordici persone per portare le tende, le vesti, vettovaglie, armi per difendersi dagli animali, e quanto per istrada raccoglievano”. (…) Vandelli contattò occasionalmente qualche guida locale per farsi indicare miniere e particolarità. (…) Della piccola carovana, che toccò di rado i centri abitati, facendo sosta per lo più in luoghi isolati, entrò a far parte da Lecco in poi anche il quindicenne Paolo Sangiorgio (…) Terminato il viaggio, Vandelli iniziò la stesura del suo saggio, che compose probabilmente molto in fretta».

Aggiunge Meriggi: «Lo sforzo di catalogare sembra prevalere su qualsiasi considerazione residua. Si tratta però del primo tentativo di classificazione naturalistica. (…) E povere di riflessioni economiche men che generiche sono anche le sue osservazioni mineralogiche corredate della consegna ai committenti di 14 cassette colme di minerali raccolti lungo il corso del viaggio». Relazioni e casse «giacquero comunque inutilizzate per diversi anni; le une nella biblioteca del plenipotenziario, le altre in uno scantinato umido. (…) Nel 1770 Firmian aveva intanto inviato Paolo Sangiorgio ad eseguire una sorta di replica del viaggio del Vandelli “nella Valsassina e sopra li monti del lago di Como”» (…) Ma la sua relazione di viaggio differì profondamente da quel modello. L’osservazione naturalistica non vi recita infatti già più un ruolo primario, mentre l’attenzione si concentra quasi esclusivamente sulle miniere, sulle fonderie, sulle attività produttive della zona. (…) Il saggio di Vandelli costituirà ancora per diversi lustri un prezioso strumento di consultazione per quanti percorrono il territorio lombardo alla ricerca di filoni minerari e fonti energetiche. Ma le sue caratteristiche di fondo risulteranno sempre meno soddisfacenti per chi vi si affida». Nel 1772 «a percorrere i tragitti vandelliani vennero poi inviati Lazzaro Spallanzani e Paolo Sangiorgio.

Il “Saggio” è, come detto, un vero e proprio diario con annotazioni giornaliere. Non è lettura spedita. Ci troviamo di fronte a una sorta di registro scientifico e non certo turistico. Di ogni luogo si danno le coordinate geografiche, vengono riportate le conformazioni rocciose, indicati sorgenti e corsi d’acqua, elencati fiori e piante quanti se ne incontrano: un migliaio complessivamente quelli catalogati. Suggerendone o interrogandosi su certe proprietà medicamentose come l’usanza dei pastori di curarsi escoriazioni e ulcere con la corteccia di betulla ancora fresca. E poi, come detto, le miniere che così tante non siamo in grado di immaginarne oggi e ci sorprende il vederne enumerate a decine. Alcune già allora crollate, dismesse perché esaurite o abbandonate perché poco produttive.

Di grande valore dal punto di vista scientifico e storico, il diario è pertanto lettura ghiotta per un ricercatore, un po’ più indigesta per un non addetto ai lavori. L’agenda è minuziosa. Sappiamo che il 17 giugno la “spedizione” giunse a “Valmagrera”, attraversò Malgrate ed entrò in Lecco dal «ponte di pietra di dieci archi», il 20 era già a Mandello perlustrando nei giorni seguenti la montagna sovrastante. Il 4 luglio «da Mandello in barca andai a Varenna costeggiando sempre il Monte. (…) A Olcio, presso le radici del Monte, vedesi parte di scoglioso Monte verso il lago, a perpendicolo tagliato, composto di strati di marmo nero, e questo luogo chiamasi Sasso d’Olcio. (…) Nelle spiagge del Lago, che dicesi Grum, si cava il marmo nero». E di marmo, bianco questa volta, parlerà anche a Olgiasca e Dervio. Mentre a Prato San Pietro in Valsassina, si trovava un certo «marmorino durissimo» utilizzato per finestre e colonne.

L’agenda è minuziosa. Sappiamo che il 17 giugno la “spedizione” giunse a “Valmagrera”, attraversò Malgrate ed entrò in Lecco dal «ponte di pietra di dieci archi», il 20 era già a Mandello perlustrando nei giorni seguenti la montagna sovrastante. Il 4 luglio «da Mandello in barca andai a Varenna costeggiando sempre il Monte. (…) A Olcio, presso le radici del Monte, vedesi parte di scoglioso Monte verso il lago, a perpendicolo tagliato, composto di strati di marmo nero, e questo luogo chiamasi Sasso d’Olcio. (…) Nelle spiagge del Lago, che dicesi Grum, si cava il marmo nero». E di marmo, bianco questa volta, parlerà anche a Olgiasca e Dervio. Mentre a Prato San Pietro in Valsassina, si trovava un certo «marmorino durissimo» utilizzato per finestre e colonne.

Leggiamo della ghiacciaia di Moncodeno, del Fiumelatte, del ghiaccio che d’estate serviva per portare il pesce a Milano, ma anche dei sistemi ingegnosi per mantenere la temperatura dei crotti: il Fiume Latte «così chiamato dalla bianca spuma che produce l’acqua rotta fra sassi con impeto e fluente nel Lago. L’acqua per uscire dalla grotta alquanto ascende. Non è perenne il suo corso» e quando è in secca «la grotta è asciutta, e vi si può entrare per molti passi, sinché stagni d’acqua proibiscono l’ulteriore ingresso. La grotta è ornata di bellissimi stalactiti e stalagmiti. L’acqua di detto Fiume Latteo è freddissima, e tenendovi entro la mano, dal gran freddo, quasi, s’instupidisce; io però, avendo rotto il termometro, non ne potei misurare il grado di sua freddezza. Quest’acqua agghiaccia i pesci del Lago, che poi di ghiaccio attorniati d’estate, si spediscono a Milano. La medesima viene diretta con piccoli gorelli a cadere entro alcune case dette grotti, dove con la sua caduta e freddezza rinfresca l’aria di essi, e così difende il vino che contengono dalla pregiudizievole fermentazione, che nell’estate soffrire potrebbe».

Il 9 luglio, la spedizione scavalcò il Monte di Lierna ormai quasi desolato: «Non è molto tempo ch’era di folti boschi ricoperto, ora ne è spogliato affatto, i boschi con tagliar sino li più giovani alberi, i quali poi colà marcir si lasciano, non essendo buoni né al carbone né ad altro uso. Tagliato il Bosco, i bestiami hanno libero il pascolo. Onde, abbenché le gemme rimaste si spieghino, dà bestiami però sono mangiate, e così il bosco mai si rimette. Per la qual cosa accadrà, coll’andar degli anni, che in vicinanza del lago non vi rimarranno boschi, e perciò le legne, il carbone cresceranno assai di prezzo e per conseguenza il lavoro delle miniere non sarà utile, abbenché ricche sieno. Perciò uopo sarebbe, che vi fosse qualche legge, o regolamento, nel taglio de’ boschi i quali non si dovrebbero lasciare così in abbandono, ma coltivati come costumasi in altri paesi».

Il 10 luglio, l’arrivo a Bellano. La cascata dell’Orrido, tanto decantata da molti viaggiatori, non sembra impressionare Vandelli: «Cosa comune nelle Alpi». Restò invece più suggestionato da certe «due Camere del Signor Abbate Parravicini Rondoni, ornate di specchi di marmo nero murati, ed altri con figure dipinte di animali, paesi, etc. La camera inferiore ha piccolo gabinetto, che risguarda l’orrido, nel quale vi è grotta ripiena di chiocciole marine, ed il muro intonacato con marmo ruderato Fiorentino. Qui presso vi è altra Camera similmente ornata». Camere che indubbiamente dovettero avere una certa rinomanza ma delle quali si sono ormai perse tracce e notizie.

Giunti in Alto Lago, vi era il Legnone da conquistare e allora su verso Pagnona e Premana i cui abitanti «sono eccellenti fabbri, che buona parte dell’anno dimorano a Venezia». Naturalmente, lassù, le miniere abbondavano. Vandelli, tra le altre, ne visitò anche una di ferro chiamata “Solivo” prendendo lo spunto per una serie di considerazioni economiche: «Presso detto cunicolo ed a quelli dell’opposta parte, si arrostisce la miniera, indi si trasporto al Forno di Premana o di Introbbio. L’ignoranza e malizia de’ canopi (i minatori, ndr), de’ Mulattieri, a quali niuno pressiede, e la poca perizia de’ fonditori, sono le principali cagioni, che poco profitto renda questa (….) Fanno lavorar poca gente, onde ancora poco utile ne possono avere. I trasporti dell’arrostita miniera fino ai forni sono troppo lunghi e dispendiosi. I Canapo ed i Condottieri, per avere il peso e carico per maggiore guadagno, vi aggiungono carbone pesto e terra». Vi lavoravano tanti bergamaschi che «molte volte sono inesperti» e proprio per questo «hanno abbandonato il proprio paese». «Laonde – la conclusione di Vandelli – è d’uopo vi sia un abile direttore».

Scese in Valsassina, arrivando il 7 agosto a Primaluna. Non era ancora trascorso un anno dalla rovinosa frana che travolse Gero e Barcone, la storica frana del 15 novembre 1762. Vandelli si aggirò tra le rovine, raccolse notizie, registrò i 90 morti di Gera e i 25 di Barcone.

Dall’11 al 15 agosto si aggirò nei dintorni di Lecco: in Val Calolden, tra i magli del villaggio dell’Orca, in Val Boazzo e risalendo il Caldone ricordando come «il signor Cote Roncalli di Brescia sosteneva che quella fosse acqua minerale». Scettico, Vandelli fece qualche esperimento concludendo come tale acqua fosse purissima e freschissima e pertanto qualche sorprendente effetto nella guarigione di certe malattie l’avranno anche avuta, ma «per questo però non la dobbiamo creare minerale per accrescerne il credito».

Infine, il 16 agosto «partii da Lecco ed a man sinistra lasciai il Monte Resegone così chiamato per avere la sua nuda e scoscesa sommità con molte nude, ed ineguagliabili acute prominenze, quasi a guida di sega. Il giorno seguente era a Bellagio imbarcandosi poi per Tremezzo.

Figlio di Gerolamo, titolare della cattedra di chirurgia dell’Università di Padova, il nostro medico-esploratore portava il nome di uno zio, appunto Domenico Vandelli (1691-1754), passato alla storia per la progettazione di una avveniristica strada di collegamento tra Modena e Massa, realizzata tra il 1739 e il 1741: ricordata come la Via Vandelli, è stata riscoperta in questi ultimi anni sull’onda della valorizzazione degli antichi cammini.

Del nipote, le biografie ci raccontano di una giovinezza più che promettente. Per esempio, già nel 1758 e quindi solo ventenne – come leggiamo nel Dizionario Treccani degli Italiani - «ricevette l’incarico di eseguire studi finalizzati alla riapertura delle terme di Abano».

Ricordando come Vandelli non avesse ancora avuto un’adeguata considerazione forse perché capitato «troppo presto in Lombardia», Cermenati rilevò infatti come «invece di ricevere lodi ed incoraggiamenti adeguati, non raccogliesse attorno a sé che un mondo di gelosie e di invidiezze, e che sentisse dirsi dai maggiorenti, che non valeva la pena di pubblicare il suo ben nutrito e diligente giornale di viaggio» pesando su ciò il giudizio di «professori milanesi e pavesi, che s’erano adontati perché il Governo aveva ad essi proferito, per così importante lavoro, il giovan naturalista padovano. (…) E così il Saggio ci è arrivato, e lo è tutt’oggi, inedito. (…) Quando si farà. come io auguro, la pubblicazione di questo Saggio del Vandelli apparirà chiaro che, se egli avesse continuato nell’impresa, la storia della geologia lombarda avrebbe avuto di gran lunga anticipata la sua illustrazione».

Sarebbe stato proprio per l’amarezza legata a questa vicenda che Vandelli lasciò l’Italia per il Portogallo dove resto fino alla morte.

Dal discorso di Cermenati, ci volle ancora mezzo secolo perché quella relazione fosse stampata. Fu nel 1966, infatti, che alcuni estratti vennero pubblicati in “Larius” l’antologia lariana curata dallo studioso comasco Gianfranco Miglio di cui abbiamo recentemente parlato (CLICCA QUI), antologia nella quale ci si interroga sul «perché il lavoro del Vandelli sia rimasto a lungo lettera morta. Infatti, non solo non gli venne rinnovato l’incarico per completare il suo disegno, ma il Saggio stesso rimase per nove anni archiviato, così come le casse contenenti gli esemplari di minerali, vegetali ed insetti da lui raccolti rimasero per tanti anni trascurate in sito malproprio ed umido alla corte ducale».

E soltanto nel 1989, su spinta dello stesso Miglio, il “Saggio” venne stampato integralmente con l’editrice Jaca Book, in questo caso grazie al sostegno finanziario dell’Amministrazione provinciale di Como: se ne fece un’edizione di un certo pregio, affidata a un pool di curatori e corredata da tavole a colori riprodotte da un saggio di botanica francese del Settecento.

Dunque, è vicenda avventurosa anche quella del “Saggio d’istoria naturale del lago di Como, della Valsassina e altri luoghi lombardi”, così come è stata intitolata la relazione di Vandelli datata 1763.

Il viaggio durò dal 20 maggio al 30 agosto. Partito da Milano, passando da Novate e Barlassina, il Vandelli si recò a Como (....), esplorò il Triangolo lariano, scese a Valmadrera e Malgrate, raggiunse Lecco: poi, costeggiando le falde del Monte S. Martino in Agro e passando per Gessima, Valfarina e la Badia, arrivò a Mandello, ne esplorò il territorio, risalì il lago, rimontò in Valsassina e in Valvarrone, visitò le miniere, arrivò a Premana e Pagnona, indugiò sul Legnone per ridiscendere a Lecco ed esplorare il Resegone. Andò poi Bellagio e quindi in Tremezzina, per tornare a Como.

Domenico Vandelli «aveva con sé – ci racconta Marco Meriggi nell’edizione Jaca Book - Giulio Mattiazzi, già inserviente nell’orto botanico dell’Università di Padova e “disegnatore sufficientemente abile” (…). I due avevano al seguito un nutrito drappello di portatori, “otto, dieci e fino a quattordici persone per portare le tende, le vesti, vettovaglie, armi per difendersi dagli animali, e quanto per istrada raccoglievano”. (…) Vandelli contattò occasionalmente qualche guida locale per farsi indicare miniere e particolarità. (…) Della piccola carovana, che toccò di rado i centri abitati, facendo sosta per lo più in luoghi isolati, entrò a far parte da Lecco in poi anche il quindicenne Paolo Sangiorgio (…) Terminato il viaggio, Vandelli iniziò la stesura del suo saggio, che compose probabilmente molto in fretta».

Aggiunge Meriggi: «Lo sforzo di catalogare sembra prevalere su qualsiasi considerazione residua. Si tratta però del primo tentativo di classificazione naturalistica. (…) E povere di riflessioni economiche men che generiche sono anche le sue osservazioni mineralogiche corredate della consegna ai committenti di 14 cassette colme di minerali raccolti lungo il corso del viaggio». Relazioni e casse «giacquero comunque inutilizzate per diversi anni; le une nella biblioteca del plenipotenziario, le altre in uno scantinato umido. (…) Nel 1770 Firmian aveva intanto inviato Paolo Sangiorgio ad eseguire una sorta di replica del viaggio del Vandelli “nella Valsassina e sopra li monti del lago di Como”» (…) Ma la sua relazione di viaggio differì profondamente da quel modello. L’osservazione naturalistica non vi recita infatti già più un ruolo primario, mentre l’attenzione si concentra quasi esclusivamente sulle miniere, sulle fonderie, sulle attività produttive della zona. (…) Il saggio di Vandelli costituirà ancora per diversi lustri un prezioso strumento di consultazione per quanti percorrono il territorio lombardo alla ricerca di filoni minerari e fonti energetiche. Ma le sue caratteristiche di fondo risulteranno sempre meno soddisfacenti per chi vi si affida». Nel 1772 «a percorrere i tragitti vandelliani vennero poi inviati Lazzaro Spallanzani e Paolo Sangiorgio.

Il “Saggio” è, come detto, un vero e proprio diario con annotazioni giornaliere. Non è lettura spedita. Ci troviamo di fronte a una sorta di registro scientifico e non certo turistico. Di ogni luogo si danno le coordinate geografiche, vengono riportate le conformazioni rocciose, indicati sorgenti e corsi d’acqua, elencati fiori e piante quanti se ne incontrano: un migliaio complessivamente quelli catalogati. Suggerendone o interrogandosi su certe proprietà medicamentose come l’usanza dei pastori di curarsi escoriazioni e ulcere con la corteccia di betulla ancora fresca. E poi, come detto, le miniere che così tante non siamo in grado di immaginarne oggi e ci sorprende il vederne enumerate a decine. Alcune già allora crollate, dismesse perché esaurite o abbandonate perché poco produttive.

Di grande valore dal punto di vista scientifico e storico, il diario è pertanto lettura ghiotta per un ricercatore, un po’ più indigesta per un non addetto ai lavori.

Leggiamo della ghiacciaia di Moncodeno, del Fiumelatte, del ghiaccio che d’estate serviva per portare il pesce a Milano, ma anche dei sistemi ingegnosi per mantenere la temperatura dei crotti: il Fiume Latte «così chiamato dalla bianca spuma che produce l’acqua rotta fra sassi con impeto e fluente nel Lago. L’acqua per uscire dalla grotta alquanto ascende. Non è perenne il suo corso» e quando è in secca «la grotta è asciutta, e vi si può entrare per molti passi, sinché stagni d’acqua proibiscono l’ulteriore ingresso. La grotta è ornata di bellissimi stalactiti e stalagmiti. L’acqua di detto Fiume Latteo è freddissima, e tenendovi entro la mano, dal gran freddo, quasi, s’instupidisce; io però, avendo rotto il termometro, non ne potei misurare il grado di sua freddezza. Quest’acqua agghiaccia i pesci del Lago, che poi di ghiaccio attorniati d’estate, si spediscono a Milano. La medesima viene diretta con piccoli gorelli a cadere entro alcune case dette grotti, dove con la sua caduta e freddezza rinfresca l’aria di essi, e così difende il vino che contengono dalla pregiudizievole fermentazione, che nell’estate soffrire potrebbe».

Il 9 luglio, la spedizione scavalcò il Monte di Lierna ormai quasi desolato: «Non è molto tempo ch’era di folti boschi ricoperto, ora ne è spogliato affatto, i boschi con tagliar sino li più giovani alberi, i quali poi colà marcir si lasciano, non essendo buoni né al carbone né ad altro uso. Tagliato il Bosco, i bestiami hanno libero il pascolo. Onde, abbenché le gemme rimaste si spieghino, dà bestiami però sono mangiate, e così il bosco mai si rimette. Per la qual cosa accadrà, coll’andar degli anni, che in vicinanza del lago non vi rimarranno boschi, e perciò le legne, il carbone cresceranno assai di prezzo e per conseguenza il lavoro delle miniere non sarà utile, abbenché ricche sieno. Perciò uopo sarebbe, che vi fosse qualche legge, o regolamento, nel taglio de’ boschi i quali non si dovrebbero lasciare così in abbandono, ma coltivati come costumasi in altri paesi».

Il 10 luglio, l’arrivo a Bellano. La cascata dell’Orrido, tanto decantata da molti viaggiatori, non sembra impressionare Vandelli: «Cosa comune nelle Alpi». Restò invece più suggestionato da certe «due Camere del Signor Abbate Parravicini Rondoni, ornate di specchi di marmo nero murati, ed altri con figure dipinte di animali, paesi, etc. La camera inferiore ha piccolo gabinetto, che risguarda l’orrido, nel quale vi è grotta ripiena di chiocciole marine, ed il muro intonacato con marmo ruderato Fiorentino. Qui presso vi è altra Camera similmente ornata». Camere che indubbiamente dovettero avere una certa rinomanza ma delle quali si sono ormai perse tracce e notizie.

Giunti in Alto Lago, vi era il Legnone da conquistare e allora su verso Pagnona e Premana i cui abitanti «sono eccellenti fabbri, che buona parte dell’anno dimorano a Venezia». Naturalmente, lassù, le miniere abbondavano. Vandelli, tra le altre, ne visitò anche una di ferro chiamata “Solivo” prendendo lo spunto per una serie di considerazioni economiche: «Presso detto cunicolo ed a quelli dell’opposta parte, si arrostisce la miniera, indi si trasporto al Forno di Premana o di Introbbio. L’ignoranza e malizia de’ canopi (i minatori, ndr), de’ Mulattieri, a quali niuno pressiede, e la poca perizia de’ fonditori, sono le principali cagioni, che poco profitto renda questa (….) Fanno lavorar poca gente, onde ancora poco utile ne possono avere. I trasporti dell’arrostita miniera fino ai forni sono troppo lunghi e dispendiosi. I Canapo ed i Condottieri, per avere il peso e carico per maggiore guadagno, vi aggiungono carbone pesto e terra». Vi lavoravano tanti bergamaschi che «molte volte sono inesperti» e proprio per questo «hanno abbandonato il proprio paese». «Laonde – la conclusione di Vandelli – è d’uopo vi sia un abile direttore».

Scese in Valsassina, arrivando il 7 agosto a Primaluna. Non era ancora trascorso un anno dalla rovinosa frana che travolse Gero e Barcone, la storica frana del 15 novembre 1762. Vandelli si aggirò tra le rovine, raccolse notizie, registrò i 90 morti di Gera e i 25 di Barcone.

Dall’11 al 15 agosto si aggirò nei dintorni di Lecco: in Val Calolden, tra i magli del villaggio dell’Orca, in Val Boazzo e risalendo il Caldone ricordando come «il signor Cote Roncalli di Brescia sosteneva che quella fosse acqua minerale». Scettico, Vandelli fece qualche esperimento concludendo come tale acqua fosse purissima e freschissima e pertanto qualche sorprendente effetto nella guarigione di certe malattie l’avranno anche avuta, ma «per questo però non la dobbiamo creare minerale per accrescerne il credito».

Infine, il 16 agosto «partii da Lecco ed a man sinistra lasciai il Monte Resegone così chiamato per avere la sua nuda e scoscesa sommità con molte nude, ed ineguagliabili acute prominenze, quasi a guida di sega. Il giorno seguente era a Bellagio imbarcandosi poi per Tremezzo.

Dario Cercek