SCAFFALE LECCHESE/265: l’economia e la moralità lecchesi viste dal viceprefetto napoleonico

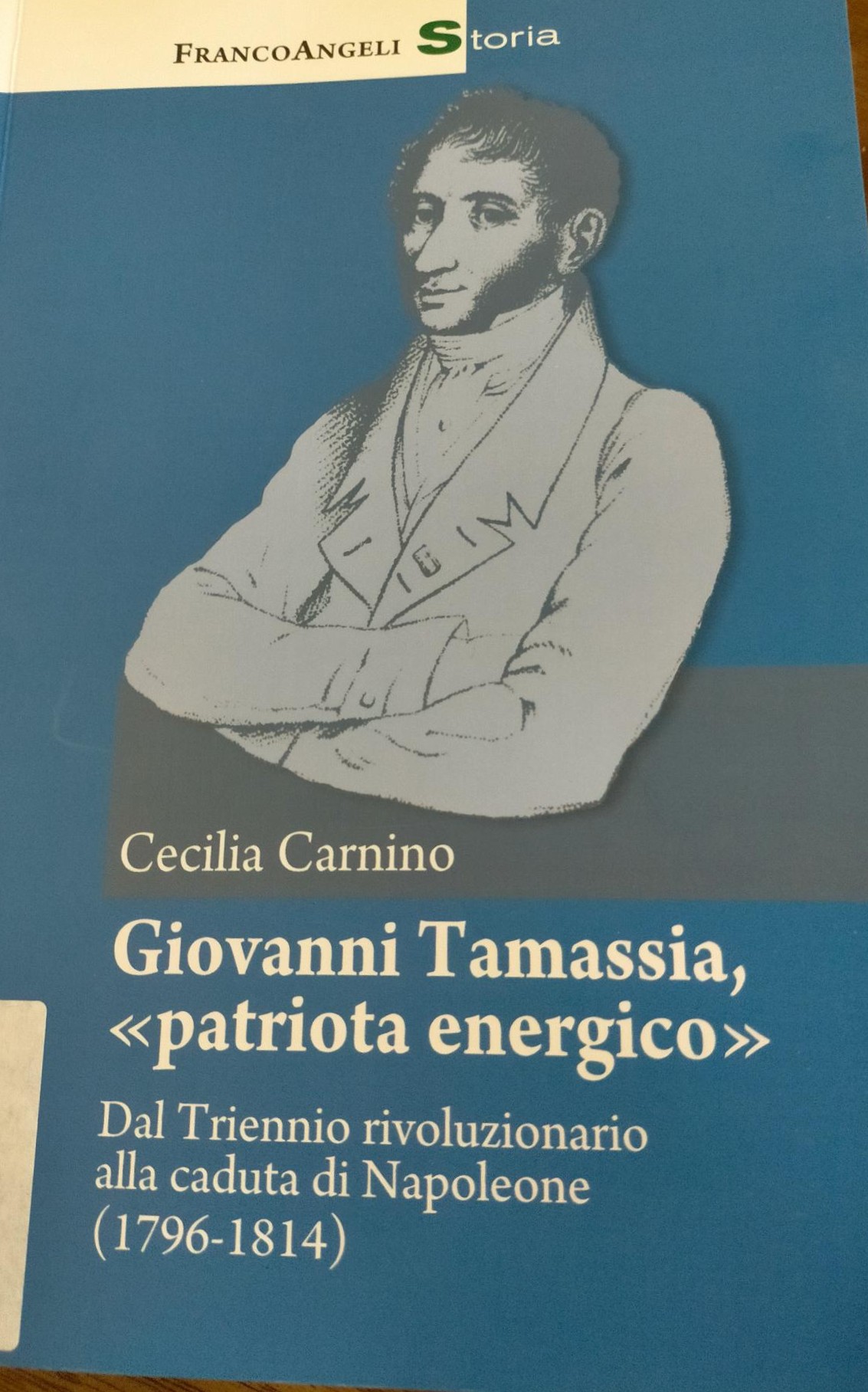

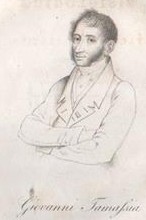

Il 30 luglio 1805 – e dunque 220 anni fa di questi giorni - a guidare la viceprefettura di Lecco del napoleonico Regno d’Italia fu inviato il mantovano Giovanni Tamassia (1776-1839). Il passaggio lecchese fu una brevissima tappa di una lunga e brillante carriera amministrativa. Il suo nome è ormai noto solo agli specialisti di quel periodo storico, tra i quali gode ancora di una certa attenzione quale fonte di dati economici dell’epoca e considerato che meno di una decina di anni fa è stato oggetto di un approfondito saggio curato da Cecilia Carnino: “Giovanni Tamassia, ‘patriota energico’. Dal triennio rivoluzionario alla caduta di Napoleone: 1796-1814 (Franco Angeli editore, 2017). Lo si ricorda come rivoluzionario e politico di primo piano con incarichi di peso, come prolifico autore di scritti economici e traduttore di Benjamin Franklin e Madame De Staël, come protagonista del dibattito economico, in molti casi scontrandosi con Melchiorre Gioia, Vincenzo Cuoco e Vincenzo Dandolo. Era legato a Ugo Foscolo da una «amicizia schietta e disinteressata», come ebbe a scrivere lo stesso poeta. Il quale – quando al ritorno degli austriaci andò esule in Svizzera – gli scrisse per scusarsi di non essere passato a salutarlo, a baciarne i figlioletti e ringraziare la moglie di «tante gentilezze».  Sul suo cammino, Tamassia incrociò peraltro altre figure lecchesi di rango come il malgratese Giovanni Bovara Rejna o il pasturese Francesco Ticozzi

Sul suo cammino, Tamassia incrociò peraltro altre figure lecchesi di rango come il malgratese Giovanni Bovara Rejna o il pasturese Francesco Ticozzi

A Lecco si fermò poco meno di due anni. Già nel settembre 1807, infatti lasciò la nostra città andando a Milano in qualità segretario del ministro dell’interno, subentrando proprio a Ticozzi. Poi, nel 1810 venne nominato prefetto di Como dove, quale primo provvedimento, licenziò nove dei trentadue impiegati. Fu sostenitore del giornale “Il Lariano” che cominciò a uscire a Como dall’ottobre di quello stesso anno «per rendere più comune l’esercizio degli atti filantropici e migliorare la pubblica morale». Mantenne la carica fino alla fine del Regno d’Italia, nel 1814.

Poi, per quanto “giacobino”, fu abile a destreggiarsi a e a riciclarsi quando la Lombardia tornò all’Austria, continuando a ricoprire incarichi amministrativi e a pubblicare, pur abbandonando i temi politici per dedicarsi a una più innocua storia antica.

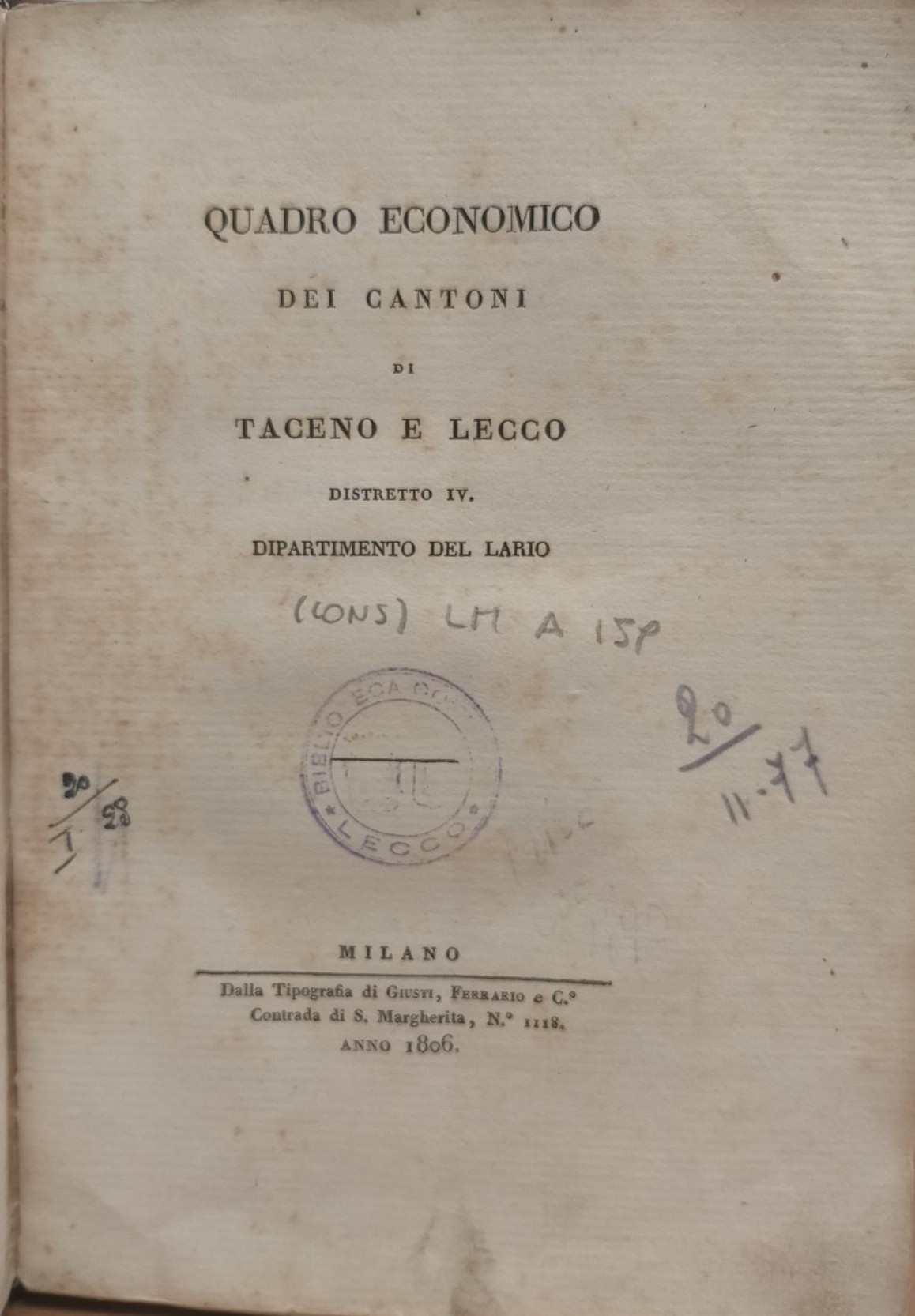

Il periodo lecchese, indubbiamente, fu troppo breve perché Tamassia lasciasse un’impronta importante. Però ci sono arrivate due relazioni economiche sul nostro territorio redatti su incarico del ministro Ludovico Arborio De Breme «per valutare gli effetti della politica economica». Relazioni che denotano una particolare acutezza e l’impegno scrupoloso profuso nel proprio incarico. Per quanto Carnino ritenga che Tamassia non avesse accolto con particolare entusiasmo l’incarico, decidendo «di non iniziare neppure a cimentarsi in un’indagine su tutto il distretto, ma di selezionare solo alcuni comuni di riferimento, giustificando in questo modo la sua decisione: “Ho scelto due soli cantoni del mio distretto perché la statistica degli altri avrebbe portato seco il sacrificio degli altri miei doveri più urgenti”. Queste parole sono senza dubbio spie di un iniziale scarso interesse per le scienze statistiche» alle quali si sarebbe poi dedicato con passione. Il “Quadro economico dei cantoni di Taceno e Lecco” venne pubblicato nel 1806 presso la tipografica milanese “Giusti, Ferrario & C.” (una ristampa anastatica si trova nel primo numero del 1984 della rivista storica “Archivi di Lecco”), mentre il “Quadro economico dai cantoni di Asso e Bellano” uscì l’anno seguente dalla tipografia Ostinelli di Como.

Il “Quadro economico dei cantoni di Taceno e Lecco” venne pubblicato nel 1806 presso la tipografica milanese “Giusti, Ferrario & C.” (una ristampa anastatica si trova nel primo numero del 1984 della rivista storica “Archivi di Lecco”), mentre il “Quadro economico dai cantoni di Asso e Bellano” uscì l’anno seguente dalla tipografia Ostinelli di Como.

I “cantoni” erano una delle suddivisioni del territorio del Regno d’Italia napoleonico: c’erano i dipartimenti che erano divisi in distretti, questi in cantoni e infine in comuni. Il cantone di Lecco comprendeva ventitré comuni (che erano naturalmente molti di più rispetto a oggi, quando molti tra rioni o frazioni sono stati accorpati ormai da decenni), Taceno ne comprendeva ventisette che non era l’intera Valsassina ma quasi (c’era infatti anche un cantone di Introbio di soli sei Comuni) Per le zone di Bellano e di Asso vi erano addirittura due cantoni ciascuna. Vi era poi la Brianza. Secondo la stessa Carnino si tratta di scritti modesti, di un «mero esercizio descrittivo (…) ma in realtà poco utile nel fornire reali indicazioni in materia di politica economica nazionale».

Secondo la stessa Carnino si tratta di scritti modesti, di un «mero esercizio descrittivo (…) ma in realtà poco utile nel fornire reali indicazioni in materia di politica economica nazionale».

Si tratta comunque di materiale prezioso per gli storici locali, offrendo un quadro dell’economia all’inizio dell’Ottocento con la rendita annua dei vari comparti: agricolo, forestale, minerario, manifatturiero. Per un lettore comune può essere noiosa la lettura di un inventario quasi asettico. Sapere, per esempio, che il valore annuo dei prodotti dell’allevamento nel cantone di Lecco era solo di 373 mila lire dell’epoca rispetto al 1 milione e 390 mila di Taceno o che il valore del vino valsassinese era di 10 mila lire, mentre nel cantone lecchese si arrivava a 288 mila. Eccetera.

Ci sono però alcune notizie di particolare interesse. Per esempio, l’industria del ferro e di come l’attività mineraria fosse ancora fiorente anche se già non sufficiente a soddisfare le richieste delle fucine locali. Per Lecco, Tamassia ci dice che ancora si scavava ai Piani d’Erna dove esisteva «una miniera di ferro anticamente negletta, e dove ora si ottiene il minerale» ma il prodotto è così “meschino” che «le manifatture del Cantone sono alimentate dal ferro che s’introduce particolarmente da Dono, dalle valli bergamasche Brembana, Seriana e Trompia».

In quanto alla lavorazione, «non vi ha nel cantone che una fonderia di ferro situata a Cariccio dove s’impiega il minerale cavato dalla sopraddetta miniera. Esistono cinquanta fucine con maglio, sessanta curri ossia filiere di ferro, e molte altre piccole fucine senza maglio, (…) dieci fonderie di rame» e l’abilità dei nostri operai fa sì che i prodotti siano richiesti «nelle fabbriche del Genovesato, del Friuli, della Svizzera, del Veneziano e lo furono recentemente dal governo toscano». In quanto alla Valsassina, «abbonda questo minerale in varii luoghi: le miniere in piena attività sono quelle di Sueglio, Bajedo e Troggia. Tre sono le fonderie alternativamente, situate l’una ad Introbio, e le altre due a Premana, che danno annualmente rubbi (l’unità di misura dell’epoca, ndr) 20 mila circa di ferro crudo o ghisa. Ma questa quantità di ferro è ben lungi dal bastare all’industria di sessantasette fucine grosse con maglio, e di molte altre piccole fucine e botteghe. Gli abitanti sono quindi costretti di comperare dagli altri forni del Regno rubbi di ferro crudo 40 mila, ch’essi poi convertendo in istromenti di agricoltura, chioderia, serrami o simili esitano in parte direttamente nella Svizzera, ed in parte nel Piemonte, nel Piacentino e nelle altre parti del Regno per mezzo del Mercato di Lecco».

In quanto alla Valsassina, «abbonda questo minerale in varii luoghi: le miniere in piena attività sono quelle di Sueglio, Bajedo e Troggia. Tre sono le fonderie alternativamente, situate l’una ad Introbio, e le altre due a Premana, che danno annualmente rubbi (l’unità di misura dell’epoca, ndr) 20 mila circa di ferro crudo o ghisa. Ma questa quantità di ferro è ben lungi dal bastare all’industria di sessantasette fucine grosse con maglio, e di molte altre piccole fucine e botteghe. Gli abitanti sono quindi costretti di comperare dagli altri forni del Regno rubbi di ferro crudo 40 mila, ch’essi poi convertendo in istromenti di agricoltura, chioderia, serrami o simili esitano in parte direttamente nella Svizzera, ed in parte nel Piemonte, nel Piacentino e nelle altre parti del Regno per mezzo del Mercato di Lecco».

Con tanto che se ne parla, basterebbero queste righe a farci comprendere il significato del mercato di Lecco nella storia del territorio. E Tamassia ne scrive: «La ricchezza del cantone di Lecco non solo consiste nella creazione e manifattura dei prodotti, ma ben anche nel commercio di trasporto. Ad ogni ultimo giorno della settimana si tiene nel capoluogo distrettuale un mercato ove si cambiano reciprocamente i prodotti del territorio, quelli della Valsassina, delle Valli Bergamasche, Val Torta e Valle San Martino; di quasi tutta la Brianza, di ambe le rive del lago compresa la Valtellina, della Gera d’Adda e del Milanese. (….) Il valore approssimativo che circola ogni mese in tale mercato, comprese le transazioni in cui non interviene il denaro effettivo può calcolarsi a un mezzo milione. Lo stato florido di questo mercato è cagionato in gran parte dagli estesi e facili mezzi di trasporti che gli vengono offerti dal lago e dal corso dell’Adda». Ci sono anche collegamenti stradali via terra «che avrebbero bisogno di riparazione» e in particolare – sentite un po’ - «il tratto di strada che attraversa Lecco, incominciando dal ponte fino al Comune di Laorca, la cui restaurazione è di estrema urgenza».

L’agricoltura continua comunque a essere l’attività più diffusa e nella relazione su Bellano dedica un capitoletto alla coltivazione di ulivi e viti che «somministrano i principali prodotto dalla cantonale agricoltura». A proposito di ulivi, ci parla di una «coltivazione negletta», che non ci si cura di potarli e ripulirli dai licheni ma solo di concimarli. Così che ad eccezione di alcuni oli fabbricati da particolari produttori «e che potrebbero sostenere il paragone dei migliori di Nizza, questo prodotto dell’industria cantonale non sembra toccare la necessaria perfezione». E’ invece «accuratissima» la coltivazione delle viti e certo vino di lusso prodotto a Bellano, chiamato “vino aromatico” o “vino del tetto”, è squisitissimo.

E comunque il nostro viceprefetto, inoltre, non nasconde la propria diffidenza sui dati che gli vengono forniti relativamente alla produzione agricola, ritenendoli «molto al di sotto di quello che ho adottato dietro le più scrupolose informazioni assunte in seguito.» Gli è che «i cancellieri inoltrano senz’alcun esame le denunzie delle amministrazioni municipali, le quali ordinariamente non vedono nelle domande di Statistica, che preludi di nuove imposte.»

Ci sono poi le considerazioni “morali”. Per quanto riguarda il cantone di Lecco, constata che, nonostante un «difetto generale di educazione», se ci sono pochi delitti è dovuto all’alta offerta di lavoro. Però, «gli abitanti di Laorca sono inclinati alle risse e alle violenze; e la loro anima è fosca come i loro volti affumicati». Per il comune di Lecco, «non vi ha neppure un maestro che insegni a leggere e scrivere» e i capifamiglia si disinteressano dell’istruzione dei figli, così che «la ignoranza di questo e dei cantoni limitrofi è certamente uno de’ maggiori ostacoli al miglioramento delle arti». E per Bellano ci dice che secolo d’oro fu il Seicento di Sigismondo Boldoni, ma ormai «non serba più alcun splendore dell’antica sua gloria letteraria» e sottolinea lo scarso livello dell’istruzione pubblica e la mancanza di scuole elementari «senza che le Autorità locali sentano il bisogno di provvedervi».

Per il comune di Lecco, «non vi ha neppure un maestro che insegni a leggere e scrivere» e i capifamiglia si disinteressano dell’istruzione dei figli, così che «la ignoranza di questo e dei cantoni limitrofi è certamente uno de’ maggiori ostacoli al miglioramento delle arti». E per Bellano ci dice che secolo d’oro fu il Seicento di Sigismondo Boldoni, ma ormai «non serba più alcun splendore dell’antica sua gloria letteraria» e sottolinea lo scarso livello dell’istruzione pubblica e la mancanza di scuole elementari «senza che le Autorità locali sentano il bisogno di provvedervi».

In Valsassina si lamenta la mancanza degli uomini, «in gran parte lavoratori di ferro e rame»: in duemila emigrano in Veneto «e ritornano ogni due o tre anni nel loro paese, versandovi il denaro che hanno raccolto dall’estero, e rimpiazzando nelle proprie famiglie i parenti che a vicenda sortono per lo stesso oggetto». Ciò fa s’ che via sia sovrabbondanza di donne «che in molti luoghi esse sole compongono la popolazione unitamente ai bambini e ai vecchj». Ne deriva «un’aria naturalmente elastica, e l’uso smoderato del vino sono forse cagioni dello straordinario ardore con cui in generale il sesso femminile si abbandona in Valsassina ai piaceri di Venere». Ciò non adombri la vita aspra e laboriosa delle donne che «attendono infatti non solo ai lavori domestici, ma ben anche a quelli della campagna; (…) eseguono i trasporti del carbone e dei minerali di ferro alle fucine, e sono capaci di sostenere sulle loro spalle il carico di ben quindici rubbi per tre o quattro miglia di montagna. Le abitanti di Premana e del circondario si aggiogano perfino sotto l’aratro alla foggia dei buoi, e sostengono le veci di questi pazienti animali» Nel contempo, però, c’è anche manodopera straniera, nelle miniere o nelle fabbriche, operai ormai sposati a «donne nazionali: ed è quindi naturale che gran parte del denaro ch’essi guadagnano ritorni nel torrente dell’interna circolazione».

Nel contempo, però, c’è anche manodopera straniera, nelle miniere o nelle fabbriche, operai ormai sposati a «donne nazionali: ed è quindi naturale che gran parte del denaro ch’essi guadagnano ritorni nel torrente dell’interna circolazione».

Per esempio, alla vetreria Venini di Fiumelatte vi sono dieci lavoranti in parte francesi e in parte svizzeri e quattro garzoni locali. A proposito della vetreria, Tamassia ci informa della presenza di un pregiudizio: «è del tutto ingiusta l’asserzione di coloro che chiamano “cattivo” il vetro di una fabbrica, i cui prodotti attuali sostengono la concorrenza degli esteri e presagiscono la estensione di un’industria favorevole sotto tutti i rapporti al commercio attivo del nostro Regno»

Dal punto di vista teorico, in economia Tamassia è un sostenitore del liberismo. A proposito ei alcune lamentazioni su rincari e concorrenza, per esempio, rileva che «lo spirito del monopolio esagera ogni cosa, e crea i maggiori paradossi».

E’ un orientamento che – ci spiega Carnino – si incrina a proposito del cantone di Bellano, settore manifatturiero-laniero tra i più importanti, guardando al quale il viceprefetto si dice «favorevole all’adozione di limitate misure di sostegno e di protezione del settore» pur ribadendo la sua scarsa fiducia negli incoraggiamenti statali: in alcuni casi l’interesse personale non era sufficiente a garantire la prosperità pubblica e quindi si richiedeva l’intervento dello Stato, ma «rifuggiva in modo netto dalla possibilità di una sistematica disciplina a sostegno dell’industria nazionale».

A Lecco si fermò poco meno di due anni. Già nel settembre 1807, infatti lasciò la nostra città andando a Milano in qualità segretario del ministro dell’interno, subentrando proprio a Ticozzi. Poi, nel 1810 venne nominato prefetto di Como dove, quale primo provvedimento, licenziò nove dei trentadue impiegati. Fu sostenitore del giornale “Il Lariano” che cominciò a uscire a Como dall’ottobre di quello stesso anno «per rendere più comune l’esercizio degli atti filantropici e migliorare la pubblica morale». Mantenne la carica fino alla fine del Regno d’Italia, nel 1814.

Poi, per quanto “giacobino”, fu abile a destreggiarsi a e a riciclarsi quando la Lombardia tornò all’Austria, continuando a ricoprire incarichi amministrativi e a pubblicare, pur abbandonando i temi politici per dedicarsi a una più innocua storia antica.

Il periodo lecchese, indubbiamente, fu troppo breve perché Tamassia lasciasse un’impronta importante. Però ci sono arrivate due relazioni economiche sul nostro territorio redatti su incarico del ministro Ludovico Arborio De Breme «per valutare gli effetti della politica economica». Relazioni che denotano una particolare acutezza e l’impegno scrupoloso profuso nel proprio incarico. Per quanto Carnino ritenga che Tamassia non avesse accolto con particolare entusiasmo l’incarico, decidendo «di non iniziare neppure a cimentarsi in un’indagine su tutto il distretto, ma di selezionare solo alcuni comuni di riferimento, giustificando in questo modo la sua decisione: “Ho scelto due soli cantoni del mio distretto perché la statistica degli altri avrebbe portato seco il sacrificio degli altri miei doveri più urgenti”. Queste parole sono senza dubbio spie di un iniziale scarso interesse per le scienze statistiche» alle quali si sarebbe poi dedicato con passione.

I “cantoni” erano una delle suddivisioni del territorio del Regno d’Italia napoleonico: c’erano i dipartimenti che erano divisi in distretti, questi in cantoni e infine in comuni. Il cantone di Lecco comprendeva ventitré comuni (che erano naturalmente molti di più rispetto a oggi, quando molti tra rioni o frazioni sono stati accorpati ormai da decenni), Taceno ne comprendeva ventisette che non era l’intera Valsassina ma quasi (c’era infatti anche un cantone di Introbio di soli sei Comuni) Per le zone di Bellano e di Asso vi erano addirittura due cantoni ciascuna. Vi era poi la Brianza.

Si tratta comunque di materiale prezioso per gli storici locali, offrendo un quadro dell’economia all’inizio dell’Ottocento con la rendita annua dei vari comparti: agricolo, forestale, minerario, manifatturiero. Per un lettore comune può essere noiosa la lettura di un inventario quasi asettico. Sapere, per esempio, che il valore annuo dei prodotti dell’allevamento nel cantone di Lecco era solo di 373 mila lire dell’epoca rispetto al 1 milione e 390 mila di Taceno o che il valore del vino valsassinese era di 10 mila lire, mentre nel cantone lecchese si arrivava a 288 mila. Eccetera.

Ci sono però alcune notizie di particolare interesse. Per esempio, l’industria del ferro e di come l’attività mineraria fosse ancora fiorente anche se già non sufficiente a soddisfare le richieste delle fucine locali. Per Lecco, Tamassia ci dice che ancora si scavava ai Piani d’Erna dove esisteva «una miniera di ferro anticamente negletta, e dove ora si ottiene il minerale» ma il prodotto è così “meschino” che «le manifatture del Cantone sono alimentate dal ferro che s’introduce particolarmente da Dono, dalle valli bergamasche Brembana, Seriana e Trompia».

In quanto alla lavorazione, «non vi ha nel cantone che una fonderia di ferro situata a Cariccio dove s’impiega il minerale cavato dalla sopraddetta miniera. Esistono cinquanta fucine con maglio, sessanta curri ossia filiere di ferro, e molte altre piccole fucine senza maglio, (…) dieci fonderie di rame» e l’abilità dei nostri operai fa sì che i prodotti siano richiesti «nelle fabbriche del Genovesato, del Friuli, della Svizzera, del Veneziano e lo furono recentemente dal governo toscano».

Con tanto che se ne parla, basterebbero queste righe a farci comprendere il significato del mercato di Lecco nella storia del territorio. E Tamassia ne scrive: «La ricchezza del cantone di Lecco non solo consiste nella creazione e manifattura dei prodotti, ma ben anche nel commercio di trasporto. Ad ogni ultimo giorno della settimana si tiene nel capoluogo distrettuale un mercato ove si cambiano reciprocamente i prodotti del territorio, quelli della Valsassina, delle Valli Bergamasche, Val Torta e Valle San Martino; di quasi tutta la Brianza, di ambe le rive del lago compresa la Valtellina, della Gera d’Adda e del Milanese. (….) Il valore approssimativo che circola ogni mese in tale mercato, comprese le transazioni in cui non interviene il denaro effettivo può calcolarsi a un mezzo milione. Lo stato florido di questo mercato è cagionato in gran parte dagli estesi e facili mezzi di trasporti che gli vengono offerti dal lago e dal corso dell’Adda». Ci sono anche collegamenti stradali via terra «che avrebbero bisogno di riparazione» e in particolare – sentite un po’ - «il tratto di strada che attraversa Lecco, incominciando dal ponte fino al Comune di Laorca, la cui restaurazione è di estrema urgenza».

L’agricoltura continua comunque a essere l’attività più diffusa e nella relazione su Bellano dedica un capitoletto alla coltivazione di ulivi e viti che «somministrano i principali prodotto dalla cantonale agricoltura». A proposito di ulivi, ci parla di una «coltivazione negletta», che non ci si cura di potarli e ripulirli dai licheni ma solo di concimarli. Così che ad eccezione di alcuni oli fabbricati da particolari produttori «e che potrebbero sostenere il paragone dei migliori di Nizza, questo prodotto dell’industria cantonale non sembra toccare la necessaria perfezione». E’ invece «accuratissima» la coltivazione delle viti e certo vino di lusso prodotto a Bellano, chiamato “vino aromatico” o “vino del tetto”, è squisitissimo.

E comunque il nostro viceprefetto, inoltre, non nasconde la propria diffidenza sui dati che gli vengono forniti relativamente alla produzione agricola, ritenendoli «molto al di sotto di quello che ho adottato dietro le più scrupolose informazioni assunte in seguito.» Gli è che «i cancellieri inoltrano senz’alcun esame le denunzie delle amministrazioni municipali, le quali ordinariamente non vedono nelle domande di Statistica, che preludi di nuove imposte.»

Ci sono poi le considerazioni “morali”. Per quanto riguarda il cantone di Lecco, constata che, nonostante un «difetto generale di educazione», se ci sono pochi delitti è dovuto all’alta offerta di lavoro. Però, «gli abitanti di Laorca sono inclinati alle risse e alle violenze; e la loro anima è fosca come i loro volti affumicati».

In Valsassina si lamenta la mancanza degli uomini, «in gran parte lavoratori di ferro e rame»: in duemila emigrano in Veneto «e ritornano ogni due o tre anni nel loro paese, versandovi il denaro che hanno raccolto dall’estero, e rimpiazzando nelle proprie famiglie i parenti che a vicenda sortono per lo stesso oggetto». Ciò fa s’ che via sia sovrabbondanza di donne «che in molti luoghi esse sole compongono la popolazione unitamente ai bambini e ai vecchj». Ne deriva «un’aria naturalmente elastica, e l’uso smoderato del vino sono forse cagioni dello straordinario ardore con cui in generale il sesso femminile si abbandona in Valsassina ai piaceri di Venere». Ciò non adombri la vita aspra e laboriosa delle donne che «attendono infatti non solo ai lavori domestici, ma ben anche a quelli della campagna; (…) eseguono i trasporti del carbone e dei minerali di ferro alle fucine, e sono capaci di sostenere sulle loro spalle il carico di ben quindici rubbi per tre o quattro miglia di montagna. Le abitanti di Premana e del circondario si aggiogano perfino sotto l’aratro alla foggia dei buoi, e sostengono le veci di questi pazienti animali»

Per esempio, alla vetreria Venini di Fiumelatte vi sono dieci lavoranti in parte francesi e in parte svizzeri e quattro garzoni locali. A proposito della vetreria, Tamassia ci informa della presenza di un pregiudizio: «è del tutto ingiusta l’asserzione di coloro che chiamano “cattivo” il vetro di una fabbrica, i cui prodotti attuali sostengono la concorrenza degli esteri e presagiscono la estensione di un’industria favorevole sotto tutti i rapporti al commercio attivo del nostro Regno»

Dal punto di vista teorico, in economia Tamassia è un sostenitore del liberismo. A proposito ei alcune lamentazioni su rincari e concorrenza, per esempio, rileva che «lo spirito del monopolio esagera ogni cosa, e crea i maggiori paradossi».

E’ un orientamento che – ci spiega Carnino – si incrina a proposito del cantone di Bellano, settore manifatturiero-laniero tra i più importanti, guardando al quale il viceprefetto si dice «favorevole all’adozione di limitate misure di sostegno e di protezione del settore» pur ribadendo la sua scarsa fiducia negli incoraggiamenti statali: in alcuni casi l’interesse personale non era sufficiente a garantire la prosperità pubblica e quindi si richiedeva l’intervento dello Stato, ma «rifuggiva in modo netto dalla possibilità di una sistematica disciplina a sostegno dell’industria nazionale».

Dario Cercek