SCAFFALE LECCHESE/275: Vampiri, streghe e negromanzia. La vera storia dei “Promessi sposi”

Promessi sposi: il testimone di nozze di Renzo? Nientemeno che il Nibbio, sgherro dell’Innominato e poi, come l’Innominato, redento e dedito a giuste cause. Così si leggeva nel misterioso manoscritto ritrovato, riscritto più che trascritto, anzi del tutto tradito, da Alessandro Manzoni. Il quale, non solo ne ha alterato il finale ma ha trasformato una storia cruenta e spaventosa in un racconto quasi sdolcinato, ridicolizzandone addirittura la fonte.

Così afferma proprio l’autore del manoscritto. In persona. Dice d’essere il figlio di Renzo e Lucia. Ancora vivente quando il don Lisander diede alle stampe il suo romanzo. Anzi, andò a trovarlo, pur con qualche anno di ritardo, per via di gravosi impegni che lo tennero occupato in diverse parti d’Europa. Oltretutto, le sue rimostranze pare abbiano avuto un peso non indifferente nella fatale caduta del Manzoni sui gradini di San Fedele. Avvenuta proprio all’indomani dell’incontro.

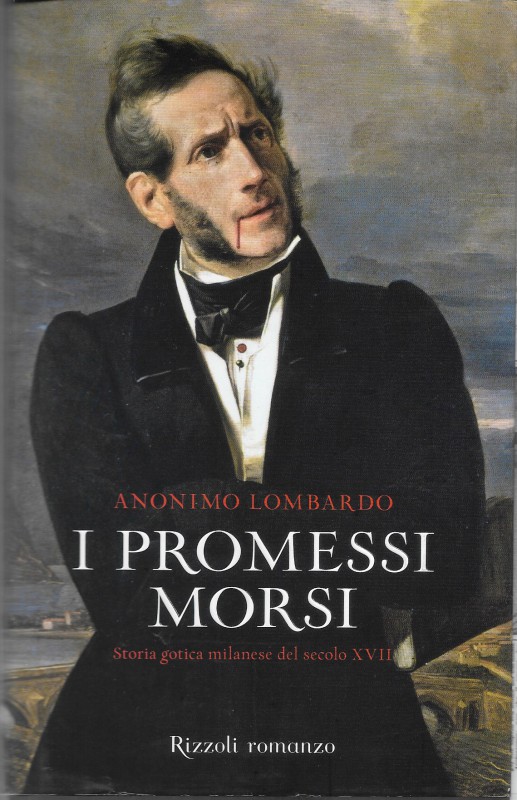

L’anonimo autore sarebbe tra l’altro ancora tra noi. Dove, non ci è dato sapere. Grosso modo, dovrebbe avere poco meno di quattrocento anni d’età. A prestargli credito, naturalmente. Vivente lo era certo nel 2011, quando con l’editore Rizzoli si palesò pubblicando finalmente il proprio manoscritto originale, pur con qualche inevitabile correzione, consigliata per uno scritto giovanile da una lettura senile: “I Promessi Morsi. Storia gotica milanese del secolo XVII”. Scegliendo però di occultare la propria identità sotto lo pseudonimo di “Anonimo lombardo”. Si tratterebbe di un’opera frutto di un secolo di lavoro. Indignato per la versione manzoniana, fin dal 1872, il nostro ignoto si ripromise infatti di ripristinare la verità distorta: «Come si era permesso [il Manzoni] di cambiare in quel modo le carte in tavola? Quella non era più la storia di mio padre e mia madre. Decisi d’impulso che, a costo di metterci cent’anni, avrei riscritto quel libro: la mia prosa non avrebbe mai potuto competere con quella del Manzoni, ma se non altro avrebbe fatto conoscere agli italiani la verità.» Ed è una storia di vampiri, di streghe e stregoni, di morti viventi, di negromanzia, scienze occulte e altri sortilegi compresi voli a cavallomdi una scopa e filtri magici.

Si tratterebbe di un’opera frutto di un secolo di lavoro. Indignato per la versione manzoniana, fin dal 1872, il nostro ignoto si ripromise infatti di ripristinare la verità distorta: «Come si era permesso [il Manzoni] di cambiare in quel modo le carte in tavola? Quella non era più la storia di mio padre e mia madre. Decisi d’impulso che, a costo di metterci cent’anni, avrei riscritto quel libro: la mia prosa non avrebbe mai potuto competere con quella del Manzoni, ma se non altro avrebbe fatto conoscere agli italiani la verità.» Ed è una storia di vampiri, di streghe e stregoni, di morti viventi, di negromanzia, scienze occulte e altri sortilegi compresi voli a cavallomdi una scopa e filtri magici.

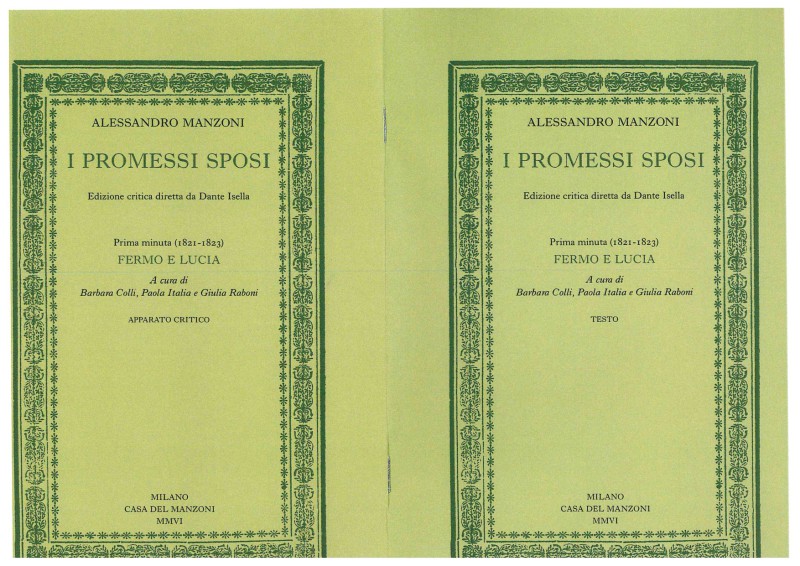

Il risvolto di copertina ci informa che il nome dell’autore compare nella “Tavola dei sottoscrittori” dell’edizione critica del “Fermo e Lucia”, curata da Barbara Colli, Paola Italia e Giulia Raboni, edita nel 2006 da Casa Manzoni.

Nell’elenco si ritrova chi a vario titolo ha sostenuto il progetto editoriale del Centro di studi manzoniani: circa cinquecento persone e una quarantina tra enti, scuole e associazioni. Con qualche nome lecchese. E, comunque, nessun Tramaglino.

Un infiltrato? Negli ambienti, qualche sospetto lo si avrà pure. Chissà. Noialtri siamo semplici lettori, estranei ai circoli letterari e dobbiamo perciò accontentarci dell’anonimato. Per ricorrere al quale l’autore ha certamente solide motivazioni. Egli stesso, infatti, è un vampiro. Così assicura. Ecco dunque spiegata la sua longevità: come ci è stato raccontato, i vampiri muoiono solo se trafitti al cuore con un piolo di frassino.

Abbiamo ripescato l’opera del nostro anonimo, suggestionati dalla “riscoperta” della letteratura gotica e della stessa “goticità” del romanzo manzoniano che, in queste settimane lecchesi, accomuna il Medfest e il programma di “Lecco città di Promessi sposi”.

Proprio di Manzoni gotico, tra l’altro, si parlerà il prossimo venerdì. 3 ottobre.

Da parte sua, l’ignoto ci racconta d’aver sentito raccontare più volte «quelle avventure da mio padre e da mia madre, i protagonisti del manoscritto e del romanzo, Renzo e Lucia. E siccome tutti noi fratelli avevamo imparato a leggere e scrivere, ma io solo ero divenuto un letterato (fin troppo, come si sarebbe visto), toccò a me il compito di fissare sulla carta gli eventi straordinari tra il 1628 e il 1630. (…) L’opera doveva servire solo a conservare le memorie familiari: dunque ne furono fatte cinque o sei copie, distribuite a fratelli e parenti stretti. La mia rimase a Milano, e ben presto me ne dimenticai.» Fu quella appunto finita tra le mani di don Lisander.

Dunque, i vampiri. Tali sono don Rodrigo e il cugino conte Attilio. E tale è il vicario di provvisione, quello che Antonio Ferrer salvò dall’ira della folla in occasione dalla rivolta per il pane. All’epoca raccontata nel romanzo, di vampiri a Milano ce n’è circa un centinaio. Il conte Attilio ne ricorda le vicissitudini: «Quando cadde il valoroso conte Nicola fummo costretti a lasciare la Valacchia per non finire sotto le picche dei suoi soldati; dopo la rivolta di Buda contro il giudice Mattia fuggimmo dall’Ungheria; abbandonammo il Tirolo dopo lo scandalo dell’abate Corrado… (…) Il Consiglio segreto sa benissimo che nello Stato di Milano sono giunti tanti della nostra razza, spesso in fuga dai loro paesi».

Il Consiglio segreto è l’organo di controllo della comunità dei vampiri milanesi. Si riunisce nella cosiddetta Casa degli Omenoni. Si tratta del palazzo Leoni-Calchi eretto nel Cinquecento e ancora esistente alle spalle proprio della chiesa di San Fedele (sarà un caso?) e che l’Anonimo rimodella a suo modo: «Sulla facciata otto grandi figure scolpite parevano reggere, come cariatidi, il peso dell’edificio sulle loro spalle: omoni barbuti (“omenoni”, come li chiamava il popolo) e giovani formose, vecchi curvi e adolescenti che potevano essere maschi e femmine, tutti con lo sguardo chino e un’espressione sofferente, simboli di un’umanità imprigionata e trasformata in pietra da una magia crudele. In alto, al centro di un fregio (…) una giovane donna, a stento coperta da un velo, veniva gettata a terra, riversa, da due figure umane, che a causa della decorazione di sfondo, parevano avere ali membranacee. I loro volti triangolari erano deformati da una brama insaziabile, negli occhi lo scultore era riuscito a infondere, con straordinaria abilità, un fuoco ardente, e dalle bocche aperte spuntavano zanne pronte ad affondare nel collo e nel seno della vittima, ormai svenuta per il terrore.»

Il Consiglio segreto dei vampiri ha entrature politiche non indifferenti ed è quindi in grado di influire sulle scelte delle autorità spagnole, ma in quello scorcio di Seicento è intenzionato a impadronirsi direttamente del Ducato di Milano. Il progetto scellerato prevede lo sterminio del maggior numero di umani, lasciando in vita i più robusti ai quali i vincitori si sarebbero potuti abbeverar, naturalmente succhiando loro il sangue.

Nel raccontare la sua storia, l’Anonimo non tralascia di riprendere alcuni passi manzoniani che ritiene meno disdicevoli di tutto quanto il resto. Come lo stesso incipit, “Quel ramo di lago di Como…”, ma anziché offrirci un panorama di bucolica serenità si concentra sugli aspetti più inquietanti: «Tutto, in quei luoghi, suggerisce l’idea di una natura selvaggia e crudele, in cui forze oscure e ostili abbiano infinite opportunità di tendere agguati. (…) I vecchi raccontavano, come cose viste coi loro occhi o tramandante dagli antenati, di fuochi fatui che tremolavano tra le croci dei cimiteri, di streghe intente a preparare filtri e unguenti magici nelle loro casupole nel cuore della foresta, di bambini rapiti in culla e scambiati con folletti di uomini costretti, nelle notti di luna piena, a tramutarsi in lupi, di misteriosi non morti assetati di sangue.» Per non parlare del cielo di Lombardia «così cupo quand’è cupo – cioè quasi sempre -, così opprimente, così tumultuoso.» Mentre il posto del principe di Condé – a proposito della notte agitata di don Abbondio – è preso da Gilles de Rais che sappiamo essere stato, oltre che compagno di lotta di Giovanna d’Arco, anche un vero e proprio “orco”, «impiccato per l’uccisione, o mutilazioni e innominabili abusi, di trenta o ottanta o duecento giovinetti». Pare, tra l’altro, essere all’origine della leggenda di Barbablù.

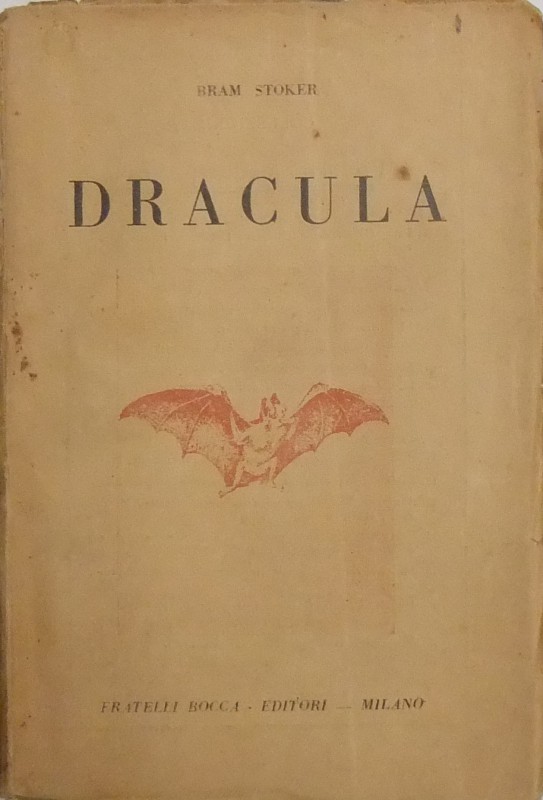

Mentre il posto del principe di Condé – a proposito della notte agitata di don Abbondio – è preso da Gilles de Rais che sappiamo essere stato, oltre che compagno di lotta di Giovanna d’Arco, anche un vero e proprio “orco”, «impiccato per l’uccisione, o mutilazioni e innominabili abusi, di trenta o ottanta o duecento giovinetti». Pare, tra l’altro, essere all’origine della leggenda di Barbablù. Del resto, lo stesso curato, interrogandosi sul celebre “chi era costui”, non si riferisce al filosofo Carneade ma a Vlad Tepes e cioè Vlad l’Impalatore, il quattrocentesco sovrano di Valacchia al quale si sarebbe ispirato Bram Stoker (1847-1912) per il suo “Dracula”, romanzo pubblicato nel 1897 e che diremmo immortale se, visto il contesto, ciò non provocasse qualche brivido.

Del resto, lo stesso curato, interrogandosi sul celebre “chi era costui”, non si riferisce al filosofo Carneade ma a Vlad Tepes e cioè Vlad l’Impalatore, il quattrocentesco sovrano di Valacchia al quale si sarebbe ispirato Bram Stoker (1847-1912) per il suo “Dracula”, romanzo pubblicato nel 1897 e che diremmo immortale se, visto il contesto, ciò non provocasse qualche brivido. Per quanto riguarda “I promessi morsi”, dopo il prologo di una giovinetta vampirizzata, la narrazione prende comunque le mosse dalla notoria passeggiata di don Abbondio. Il quale è sempre il prete pauroso e impaurito che conosciamo ma che qualche ispirazione ultraterrena deve averla. A volte vaneggia, ma in realtà profetizza e definisce Lucia “la prescelta”. Dal disegno di don Rodrigo, di cui il sacerdote forse non sa ma “sente”.

Per quanto riguarda “I promessi morsi”, dopo il prologo di una giovinetta vampirizzata, la narrazione prende comunque le mosse dalla notoria passeggiata di don Abbondio. Il quale è sempre il prete pauroso e impaurito che conosciamo ma che qualche ispirazione ultraterrena deve averla. A volte vaneggia, ma in realtà profetizza e definisce Lucia “la prescelta”. Dal disegno di don Rodrigo, di cui il sacerdote forse non sa ma “sente”.

Scopriamo che don Rodrigo era stato sposato e la giovane filatrice assomiglia troppo alla moglie morta anni prima per cause non proprio naturali. Pertanto, quando il ribaldo suggerisce a fra’ Cristoforo di mettere Lucia sotto la propria protezione, non si tratta di una provocazione, come vorrebbe il Manzoni. Don Rodrigo ci crede davvero. Tanto da rivolgersi al ritratto della defunta moglie, appeso nello studiolo segreto, con parole nette: «Siete tornata sulla terra.»

E del resto il rapporto tra Lucia e don Rodrigo non è chiaro. La “madonnina infilzata” nei sogni visita il palazzotto di don Rodrigo e ha la sensazione che il rivale di Renzo venga a visitarla e la morda. Al collo ovviamente. Cosa che peraltro farà lei stessa nella prima notte con Renzo. Il quale, quell’episodio, se l’era pure sognato qualche mese prima. Insomma, un “guazzabuglio”, per usare una parola manzoniana.

Non stupisce, dunque, che nello stesso don Rodrigo viva un avo, don Ignazio, che ha stretto un patto con il demonio per restare giovane; che i bravi non siano altro che automi, ai quali è stata sottratta l’anima e pertanto l’arbitrio; che il principe de Leyva, il padre della monaca di Monza, sia un esperto di scienze occulte; che le bambole vestite da suora date alla piccola Gertrude perché si convinca del proprio destino in monastero siano da trapassare con spilloni. E non stupisce nemmeno che nel monastero di Monza, operi una cerchia di “elette” e che i peccati di Gertrude ed Egidio non siano la passione sessuale, ma sacrifici umani al Signore delle Tenebre e messe nere. Non mancano nemmeno i voli a cavallo di scope e i sabba.

Sono quelli, si ricorderà, tempi di carestia: «Mendicanti laceri e smagriti, vecchi del mestiere o di recente costretti dalla necessità a chiedere l’elemosina. (…) I contadini sparsi nei campi costituivano uno spettacolo persino più doloroso. Alcuni gettavano con parsimonia e terrore la semente: sapevano che se si fossero cibati di quei pochi chicchi non avrebbero raccolto nulla, ma temevano di non avere abbastanza da mangiare per arrivare al tempo del raccolto, o che, come negli ultimi anni, il raccolto sarebbe stato insufficiente a sfamarli. Altri erano talmente deboli da faticare a muovere la vanga. Ma a gelare il sangue del frate fu la vista di una ragazza giovanissima, mortalmente pallida, con un fazzoletto attorno al collo sottile, forse per proteggere almeno la gola dalle gelide folate di vento, forse per nascondere un segno, una voglia, una cicatrice.»

A provocare la carestia è stata proprio la comunità dei vampiri, in grado di insterilire la terra, far appassire ogni germoglio. Fa parte del piano. E fra i popolani, quelli che partecipano all’assalto ai forni, c’è come una sorta di oscuro e inconscio presentimento se definiscono “succhiasangue” gli affamatori e temono il momento in cui sarebbero loro «saltati al collo». Ma qualcuno ne è consapevole: nella folla, si aggira infatti un uomo dal volto giovane ma dai capelli già tutti bianchi armato di martello e di un punteruolo di frassino.

A tal proposito, nell’atmosfera tetra, il nostro autore si concede qualche facezia. Al racconto del misterioso personaggio armato di martello e punteruolo, il Nibbio infatti sbotta: «Sarà il Biraghi…». Per non parlare della monaca di Monza: «La sventurata rispose prima di tutto con una domanda» che è una maniera per annichilire la potenza del passo manzoniano tra i più noti.

La storia comunque procede nel solco che conosciamo. Dopo le minacce a don Abbondio, fra’ Cristoforo sale al palazzotto di don Rodrigo dopo averne attraversato il villaggio che gli è corona: «Dai focolari veniva un pungente odore di aglio, ingrediente indispensabile del piatto tipico della cucina di lago, la polenta “uncia”» benché, in tempi di carestia, “uncia” non lo fosse proprio: la povera gente doveva fare a meno di formaggio e burro, abbondando quindi con l’aglio. Che, poi, all’ombra della dimora di don Rodrigo l’aglio era indubbiamente una protezione: «Dell’aglio non possono fare a meno. Dicono che fa bene alla salute e tiene lontani i parassiti e creature ancora più pericolose». Così si discetta quella sera stessa proprio al palazzotto e se il podestà considera tali usanze solo superstizioni, «don Rodrigo e il conte Attilio avevano un’aria disgustata, come fossero assaliti dalla nausea.»

Don Rodrigo decide di rapire Lucia e si rivolge all’Innominato che è un licantropo e in verità non in buoni rapporti con i vampiri. Ma è debitore di Rodrigo che lo salvò da un attentato. Il racconto è fedele: il rapimento, la misericordia, il pentimento dell’Innominato, il voto di Lucia, l’arrivo del cardinal Federigo, eccetera. Ma il manoscritto va oltre: perché proprio in questa circostanza l’arcivescovo scopre la macchinazione dei vampiri e decide di dare battaglia aperta. Con una squadra che diremmo un po’ improvvisata: un sacerdote della curia, Renzo e l’amico Tonio, fra’ Cristoforo, il Nibbio e “il Biraghi” che di nome fa Piero. Essi stessi protagonisti di duelli, scene truci e cruente, nessuna misericordia, con una serie di cadaveri.

Il blitz sembra funzionare, perché la carestia si attenua. In realtà sono i vampiri stessi che la ritengono troppo lunga per decimare la popolazione. Sono necessari mezzi più spicci. In primo luogo, la guerra: i lanzichenecchi sono in realtà un Esercito fantasma composto di automi che hanno il compito di fare strage d’umani ovunque passino. E poi, la peste, diffusa grazie ad alcuni ratti inviati a Milano da alchimisti di Praga.

Ne seguono lo strazio della popolazione, la disperazione, le scene del lazzaretto dove rispunta quel don Rodrigo alle prese con un cavallo imbizzarrito, del quale il Manzoni aveva accennato nel “Fermo e Lucia”, ma con un seguito diverso. C’è anche il quadro commovente di Cecilia, ma si racconta che il padre della bimba, interpretando erroneamente un libro di negromanzia consultato allo scopo di far rinascere i propri cari, ridesta dalle tombe tutti i morti di peste ben decisi a vendicarsi. Ed è a questo terrificante e orribile scenario ai quali si riferisce l’Anonimo quando scrive nella sua nota finale: «Non solo ho ripulito la lingua del mio vecchio manoscritto, aggiornandola a ogni revisione (anche se non ho potuto, e in fondo nemmeno voluto, cancellare quella patina un po’ “demodée” che è giusto aspettarsi da un gentiluomo di quasi quattrocento anni di età), ma ho anche modificato il ritmo e la sequenza delle scene, perché, da quando hanno inventato il cinematografo, le storie non si raccontano più al vecchio modo».

Così afferma proprio l’autore del manoscritto. In persona. Dice d’essere il figlio di Renzo e Lucia. Ancora vivente quando il don Lisander diede alle stampe il suo romanzo. Anzi, andò a trovarlo, pur con qualche anno di ritardo, per via di gravosi impegni che lo tennero occupato in diverse parti d’Europa. Oltretutto, le sue rimostranze pare abbiano avuto un peso non indifferente nella fatale caduta del Manzoni sui gradini di San Fedele. Avvenuta proprio all’indomani dell’incontro.

L’anonimo autore sarebbe tra l’altro ancora tra noi. Dove, non ci è dato sapere. Grosso modo, dovrebbe avere poco meno di quattrocento anni d’età. A prestargli credito, naturalmente. Vivente lo era certo nel 2011, quando con l’editore Rizzoli si palesò pubblicando finalmente il proprio manoscritto originale, pur con qualche inevitabile correzione, consigliata per uno scritto giovanile da una lettura senile: “I Promessi Morsi. Storia gotica milanese del secolo XVII”. Scegliendo però di occultare la propria identità sotto lo pseudonimo di “Anonimo lombardo”.

Il risvolto di copertina ci informa che il nome dell’autore compare nella “Tavola dei sottoscrittori” dell’edizione critica del “Fermo e Lucia”, curata da Barbara Colli, Paola Italia e Giulia Raboni, edita nel 2006 da Casa Manzoni.

Nell’elenco si ritrova chi a vario titolo ha sostenuto il progetto editoriale del Centro di studi manzoniani: circa cinquecento persone e una quarantina tra enti, scuole e associazioni. Con qualche nome lecchese. E, comunque, nessun Tramaglino.

Un infiltrato? Negli ambienti, qualche sospetto lo si avrà pure. Chissà. Noialtri siamo semplici lettori, estranei ai circoli letterari e dobbiamo perciò accontentarci dell’anonimato. Per ricorrere al quale l’autore ha certamente solide motivazioni. Egli stesso, infatti, è un vampiro. Così assicura. Ecco dunque spiegata la sua longevità: come ci è stato raccontato, i vampiri muoiono solo se trafitti al cuore con un piolo di frassino.

Abbiamo ripescato l’opera del nostro anonimo, suggestionati dalla “riscoperta” della letteratura gotica e della stessa “goticità” del romanzo manzoniano che, in queste settimane lecchesi, accomuna il Medfest e il programma di “Lecco città di Promessi sposi”.

Proprio di Manzoni gotico, tra l’altro, si parlerà il prossimo venerdì. 3 ottobre.

Da parte sua, l’ignoto ci racconta d’aver sentito raccontare più volte «quelle avventure da mio padre e da mia madre, i protagonisti del manoscritto e del romanzo, Renzo e Lucia. E siccome tutti noi fratelli avevamo imparato a leggere e scrivere, ma io solo ero divenuto un letterato (fin troppo, come si sarebbe visto), toccò a me il compito di fissare sulla carta gli eventi straordinari tra il 1628 e il 1630. (…) L’opera doveva servire solo a conservare le memorie familiari: dunque ne furono fatte cinque o sei copie, distribuite a fratelli e parenti stretti. La mia rimase a Milano, e ben presto me ne dimenticai.» Fu quella appunto finita tra le mani di don Lisander.

Dunque, i vampiri. Tali sono don Rodrigo e il cugino conte Attilio. E tale è il vicario di provvisione, quello che Antonio Ferrer salvò dall’ira della folla in occasione dalla rivolta per il pane. All’epoca raccontata nel romanzo, di vampiri a Milano ce n’è circa un centinaio. Il conte Attilio ne ricorda le vicissitudini: «Quando cadde il valoroso conte Nicola fummo costretti a lasciare la Valacchia per non finire sotto le picche dei suoi soldati; dopo la rivolta di Buda contro il giudice Mattia fuggimmo dall’Ungheria; abbandonammo il Tirolo dopo lo scandalo dell’abate Corrado… (…) Il Consiglio segreto sa benissimo che nello Stato di Milano sono giunti tanti della nostra razza, spesso in fuga dai loro paesi».

Il Consiglio segreto è l’organo di controllo della comunità dei vampiri milanesi. Si riunisce nella cosiddetta Casa degli Omenoni. Si tratta del palazzo Leoni-Calchi eretto nel Cinquecento e ancora esistente alle spalle proprio della chiesa di San Fedele (sarà un caso?) e che l’Anonimo rimodella a suo modo: «Sulla facciata otto grandi figure scolpite parevano reggere, come cariatidi, il peso dell’edificio sulle loro spalle: omoni barbuti (“omenoni”, come li chiamava il popolo) e giovani formose, vecchi curvi e adolescenti che potevano essere maschi e femmine, tutti con lo sguardo chino e un’espressione sofferente, simboli di un’umanità imprigionata e trasformata in pietra da una magia crudele. In alto, al centro di un fregio (…) una giovane donna, a stento coperta da un velo, veniva gettata a terra, riversa, da due figure umane, che a causa della decorazione di sfondo, parevano avere ali membranacee. I loro volti triangolari erano deformati da una brama insaziabile, negli occhi lo scultore era riuscito a infondere, con straordinaria abilità, un fuoco ardente, e dalle bocche aperte spuntavano zanne pronte ad affondare nel collo e nel seno della vittima, ormai svenuta per il terrore.»

Il Consiglio segreto dei vampiri ha entrature politiche non indifferenti ed è quindi in grado di influire sulle scelte delle autorità spagnole, ma in quello scorcio di Seicento è intenzionato a impadronirsi direttamente del Ducato di Milano. Il progetto scellerato prevede lo sterminio del maggior numero di umani, lasciando in vita i più robusti ai quali i vincitori si sarebbero potuti abbeverar, naturalmente succhiando loro il sangue.

Nel raccontare la sua storia, l’Anonimo non tralascia di riprendere alcuni passi manzoniani che ritiene meno disdicevoli di tutto quanto il resto. Come lo stesso incipit, “Quel ramo di lago di Como…”, ma anziché offrirci un panorama di bucolica serenità si concentra sugli aspetti più inquietanti: «Tutto, in quei luoghi, suggerisce l’idea di una natura selvaggia e crudele, in cui forze oscure e ostili abbiano infinite opportunità di tendere agguati. (…) I vecchi raccontavano, come cose viste coi loro occhi o tramandante dagli antenati, di fuochi fatui che tremolavano tra le croci dei cimiteri, di streghe intente a preparare filtri e unguenti magici nelle loro casupole nel cuore della foresta, di bambini rapiti in culla e scambiati con folletti di uomini costretti, nelle notti di luna piena, a tramutarsi in lupi, di misteriosi non morti assetati di sangue.» Per non parlare del cielo di Lombardia «così cupo quand’è cupo – cioè quasi sempre -, così opprimente, così tumultuoso.»

Scopriamo che don Rodrigo era stato sposato e la giovane filatrice assomiglia troppo alla moglie morta anni prima per cause non proprio naturali. Pertanto, quando il ribaldo suggerisce a fra’ Cristoforo di mettere Lucia sotto la propria protezione, non si tratta di una provocazione, come vorrebbe il Manzoni. Don Rodrigo ci crede davvero. Tanto da rivolgersi al ritratto della defunta moglie, appeso nello studiolo segreto, con parole nette: «Siete tornata sulla terra.»

E del resto il rapporto tra Lucia e don Rodrigo non è chiaro. La “madonnina infilzata” nei sogni visita il palazzotto di don Rodrigo e ha la sensazione che il rivale di Renzo venga a visitarla e la morda. Al collo ovviamente. Cosa che peraltro farà lei stessa nella prima notte con Renzo. Il quale, quell’episodio, se l’era pure sognato qualche mese prima. Insomma, un “guazzabuglio”, per usare una parola manzoniana.

Non stupisce, dunque, che nello stesso don Rodrigo viva un avo, don Ignazio, che ha stretto un patto con il demonio per restare giovane; che i bravi non siano altro che automi, ai quali è stata sottratta l’anima e pertanto l’arbitrio; che il principe de Leyva, il padre della monaca di Monza, sia un esperto di scienze occulte; che le bambole vestite da suora date alla piccola Gertrude perché si convinca del proprio destino in monastero siano da trapassare con spilloni. E non stupisce nemmeno che nel monastero di Monza, operi una cerchia di “elette” e che i peccati di Gertrude ed Egidio non siano la passione sessuale, ma sacrifici umani al Signore delle Tenebre e messe nere. Non mancano nemmeno i voli a cavallo di scope e i sabba.

Sono quelli, si ricorderà, tempi di carestia: «Mendicanti laceri e smagriti, vecchi del mestiere o di recente costretti dalla necessità a chiedere l’elemosina. (…) I contadini sparsi nei campi costituivano uno spettacolo persino più doloroso. Alcuni gettavano con parsimonia e terrore la semente: sapevano che se si fossero cibati di quei pochi chicchi non avrebbero raccolto nulla, ma temevano di non avere abbastanza da mangiare per arrivare al tempo del raccolto, o che, come negli ultimi anni, il raccolto sarebbe stato insufficiente a sfamarli. Altri erano talmente deboli da faticare a muovere la vanga. Ma a gelare il sangue del frate fu la vista di una ragazza giovanissima, mortalmente pallida, con un fazzoletto attorno al collo sottile, forse per proteggere almeno la gola dalle gelide folate di vento, forse per nascondere un segno, una voglia, una cicatrice.»

A provocare la carestia è stata proprio la comunità dei vampiri, in grado di insterilire la terra, far appassire ogni germoglio. Fa parte del piano. E fra i popolani, quelli che partecipano all’assalto ai forni, c’è come una sorta di oscuro e inconscio presentimento se definiscono “succhiasangue” gli affamatori e temono il momento in cui sarebbero loro «saltati al collo». Ma qualcuno ne è consapevole: nella folla, si aggira infatti un uomo dal volto giovane ma dai capelli già tutti bianchi armato di martello e di un punteruolo di frassino.

A tal proposito, nell’atmosfera tetra, il nostro autore si concede qualche facezia. Al racconto del misterioso personaggio armato di martello e punteruolo, il Nibbio infatti sbotta: «Sarà il Biraghi…». Per non parlare della monaca di Monza: «La sventurata rispose prima di tutto con una domanda» che è una maniera per annichilire la potenza del passo manzoniano tra i più noti.

La storia comunque procede nel solco che conosciamo. Dopo le minacce a don Abbondio, fra’ Cristoforo sale al palazzotto di don Rodrigo dopo averne attraversato il villaggio che gli è corona: «Dai focolari veniva un pungente odore di aglio, ingrediente indispensabile del piatto tipico della cucina di lago, la polenta “uncia”» benché, in tempi di carestia, “uncia” non lo fosse proprio: la povera gente doveva fare a meno di formaggio e burro, abbondando quindi con l’aglio. Che, poi, all’ombra della dimora di don Rodrigo l’aglio era indubbiamente una protezione: «Dell’aglio non possono fare a meno. Dicono che fa bene alla salute e tiene lontani i parassiti e creature ancora più pericolose». Così si discetta quella sera stessa proprio al palazzotto e se il podestà considera tali usanze solo superstizioni, «don Rodrigo e il conte Attilio avevano un’aria disgustata, come fossero assaliti dalla nausea.»

Don Rodrigo decide di rapire Lucia e si rivolge all’Innominato che è un licantropo e in verità non in buoni rapporti con i vampiri. Ma è debitore di Rodrigo che lo salvò da un attentato. Il racconto è fedele: il rapimento, la misericordia, il pentimento dell’Innominato, il voto di Lucia, l’arrivo del cardinal Federigo, eccetera. Ma il manoscritto va oltre: perché proprio in questa circostanza l’arcivescovo scopre la macchinazione dei vampiri e decide di dare battaglia aperta. Con una squadra che diremmo un po’ improvvisata: un sacerdote della curia, Renzo e l’amico Tonio, fra’ Cristoforo, il Nibbio e “il Biraghi” che di nome fa Piero. Essi stessi protagonisti di duelli, scene truci e cruente, nessuna misericordia, con una serie di cadaveri.

Il blitz sembra funzionare, perché la carestia si attenua. In realtà sono i vampiri stessi che la ritengono troppo lunga per decimare la popolazione. Sono necessari mezzi più spicci. In primo luogo, la guerra: i lanzichenecchi sono in realtà un Esercito fantasma composto di automi che hanno il compito di fare strage d’umani ovunque passino. E poi, la peste, diffusa grazie ad alcuni ratti inviati a Milano da alchimisti di Praga.

Ne seguono lo strazio della popolazione, la disperazione, le scene del lazzaretto dove rispunta quel don Rodrigo alle prese con un cavallo imbizzarrito, del quale il Manzoni aveva accennato nel “Fermo e Lucia”, ma con un seguito diverso. C’è anche il quadro commovente di Cecilia, ma si racconta che il padre della bimba, interpretando erroneamente un libro di negromanzia consultato allo scopo di far rinascere i propri cari, ridesta dalle tombe tutti i morti di peste ben decisi a vendicarsi. Ed è a questo terrificante e orribile scenario ai quali si riferisce l’Anonimo quando scrive nella sua nota finale: «Non solo ho ripulito la lingua del mio vecchio manoscritto, aggiornandola a ogni revisione (anche se non ho potuto, e in fondo nemmeno voluto, cancellare quella patina un po’ “demodée” che è giusto aspettarsi da un gentiluomo di quasi quattrocento anni di età), ma ho anche modificato il ritmo e la sequenza delle scene, perché, da quando hanno inventato il cinematografo, le storie non si raccontano più al vecchio modo».

Dario Cercek