SCAFFALE LECCHESE/277: storia e altre amenità locali nelle “Cronache” di Tocchetti

In più di un’occasione, in questa rubrica abbiamo incrociato il nome di Pino Tocchetti (di recente, per esempio, a proposito della biografia del garibaldino Lorenzo Balicco). Tocchetti fu un affermato giornalista che andò oltre i confini locali: nato nel 1908 a Sala al Barro, frequentò il liceo classico a Milano e, ottenuta la maturità, cominciò a collaborare al giornale “Il Popolo di Lecco”, sotto la guida di una figura storica del Novecento lecchese, un altro celebre giornalista e avvocato lecchese, Arnaldo Ruggiero. E quando nel 1972, quasi mezzo secolo dopo, Tocchetti morì all’età di 64 anni, a scriverne il “coccodrillo” sul “Giornale di Lecco” fu proprio Ruggiero, che di anni ne aveva una ventina di più: all’epoca 82 (sarebbe vissuto fino a compierne 99). L’articolo sarebbe poi stato ripubblicato in quello zibaldone che è “Piccolo mondo antico lecchese”.

«Quanti necrologi – le parole di Ruggiero - ho scritto per amici estremamente cari. (…) E’ il doloroso destino di chi vive troppo a lungo. (…) Il babbo, mio carissimo amico, mi presentò Pino, giovinetto. (…) Io che era già nel giornalismo dal 1910, gli feci un po’ da maestro, iniziandolo in questo “mestieraccio”, con suggerimenti e consigli. Cominciò così ad intingere la penna nel calamaio per buttare giù qualche articolo destinato al giornale locale “Il Popolo di Lecco”. Proprio in questi giorni ne ho trovato tra i mei “ritagli” uno, quello cioè del “Pino” sulle origini del “Teatro della Società” di Lecco, che rivelava già il suo amore per la ricerca in biblioteche e in archivi. Nel 1933 il Comune lo chiamò a dirigere la Biblioteca civica [dove] trovò una piccola miniera di notizie che gli servirono per i suoi studi sul passato di Lecco, studi che poi gli consentirono di dare alle stampe volumetti interessantissimi. (…) Giusto in quel 1933 prese l’iniziativa della pubblicazione di un giornale satirico, cui diede il titolo abbastanza significativo de “Il prode Anselmo”; avendo incontrato il favore del pubblico lecchese, esso durò per qualche anno. Ma quello era per il “Pino” un “divertissement”. Per il vero, il Tocchetti mirava a traguardi più alti. Difatti nel 1937 fondò “Lecco”, una bella rivista che si propose di mettere in valore la sua città. (…) Oltre a svolgere l’ufficio di corrispondente da Lecco di alcuni giornali, fra i quali citerò “La Cronaca Prealpina” di Varese, che fu poi colpita dai fulmini del governo fascista, tenne la direzione del “Popolo di Lecco” a partire dai primi del 1941. Chiamato alle armi, venne “comandato” in servizio presso “La Provincia di Como” con l’incarico di redigere la pagina dedicata a Lecco. La lasciò alla data dell’8 settembre 1943, ritirandosi nella sua casa di Sala al Barro. (…) Dopo il 25 aprile 1945, lasciata definitivamente Lecco, diventò comasco». Dopo diverse collaborazioni, diresse il quotidiano “La Provincia di Como” dal 1947 al 1948 quando passò all’ “Ordine”, il quotidiano cattolico comasco diretto per un trentennio dal battagliero don Giuseppe Brusadelli: Tocchetti vi rimase fino al 1954. Dopo di che si trasferì a Milano, caposervizio delle cronache e delle province al quotidiano “L’Italia”. «Conservò però, non solo la direzione del “Corriere della Provincia (il settimanale comasco del lunedì, ndr), ma anche la residenza in Como, ch’era diventata la sua patria d’adozione».

Dopo diverse collaborazioni, diresse il quotidiano “La Provincia di Como” dal 1947 al 1948 quando passò all’ “Ordine”, il quotidiano cattolico comasco diretto per un trentennio dal battagliero don Giuseppe Brusadelli: Tocchetti vi rimase fino al 1954. Dopo di che si trasferì a Milano, caposervizio delle cronache e delle province al quotidiano “L’Italia”. «Conservò però, non solo la direzione del “Corriere della Provincia (il settimanale comasco del lunedì, ndr), ma anche la residenza in Como, ch’era diventata la sua patria d’adozione».

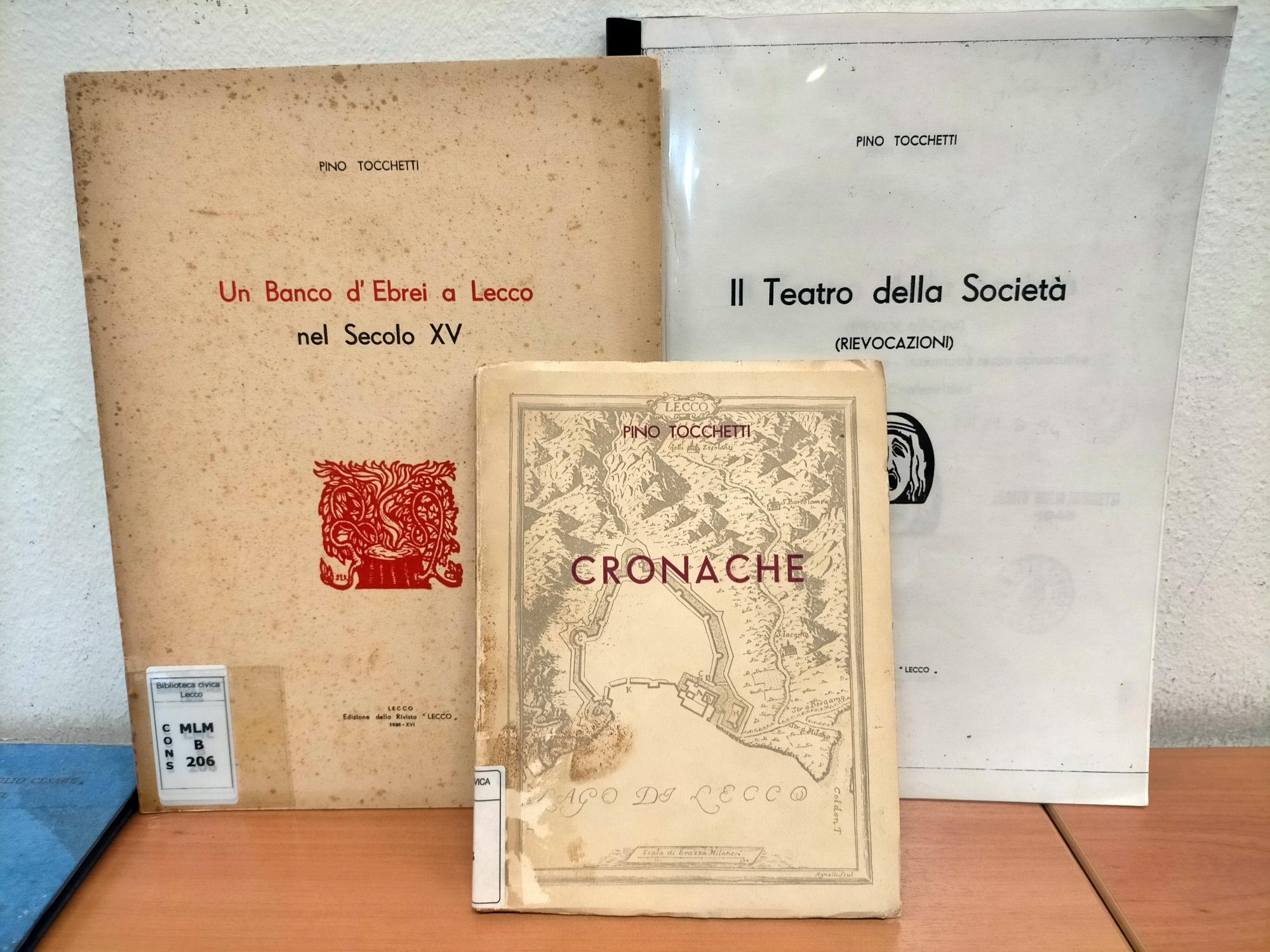

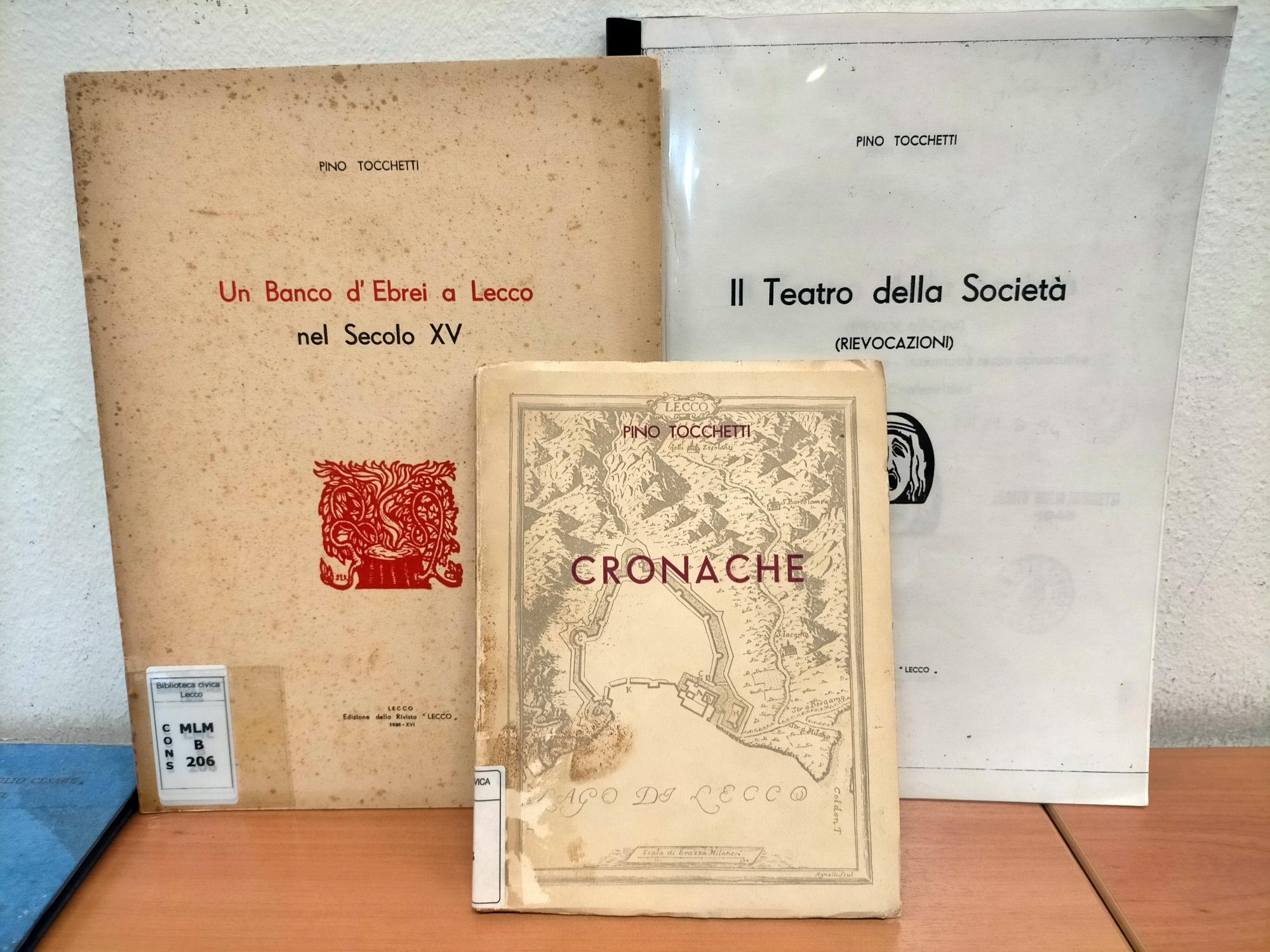

Alcuni di quei lavori che Ruggiero definiva “interessantissimi” – già brevi saggi più che articoli – usciti in prima battuta sui giornali (in particolare proprio sulla rivista “Lecco”) e successivamente in singoli opuscoletti, nel 1939 vennero raccolti dallo stesso autore in un libriccino uscito dalla Tipografia Editrice “La Grafica” di Lecco: “Cronache”, il titolo. Perché – spiegava Tocchetti - «sono più cronaca che storia». Si tratta di nove brani che testimoniano da un lato l’uomo di profonda cultura e dell’altro l’occhio e la curiosità del giornalista locale per la vita minima della propria città.

A uno di questi articoli (“Fausto Valsecchi poeta lecchese) abbiamo accennato di sfuggita in passato, su un altro (“Breve storia del Teatro della Società”) si è indugiato maggiormente, di un altro ancora (“Stampatori lecchesi nei secol XV e XVI) parleremo più avanti.

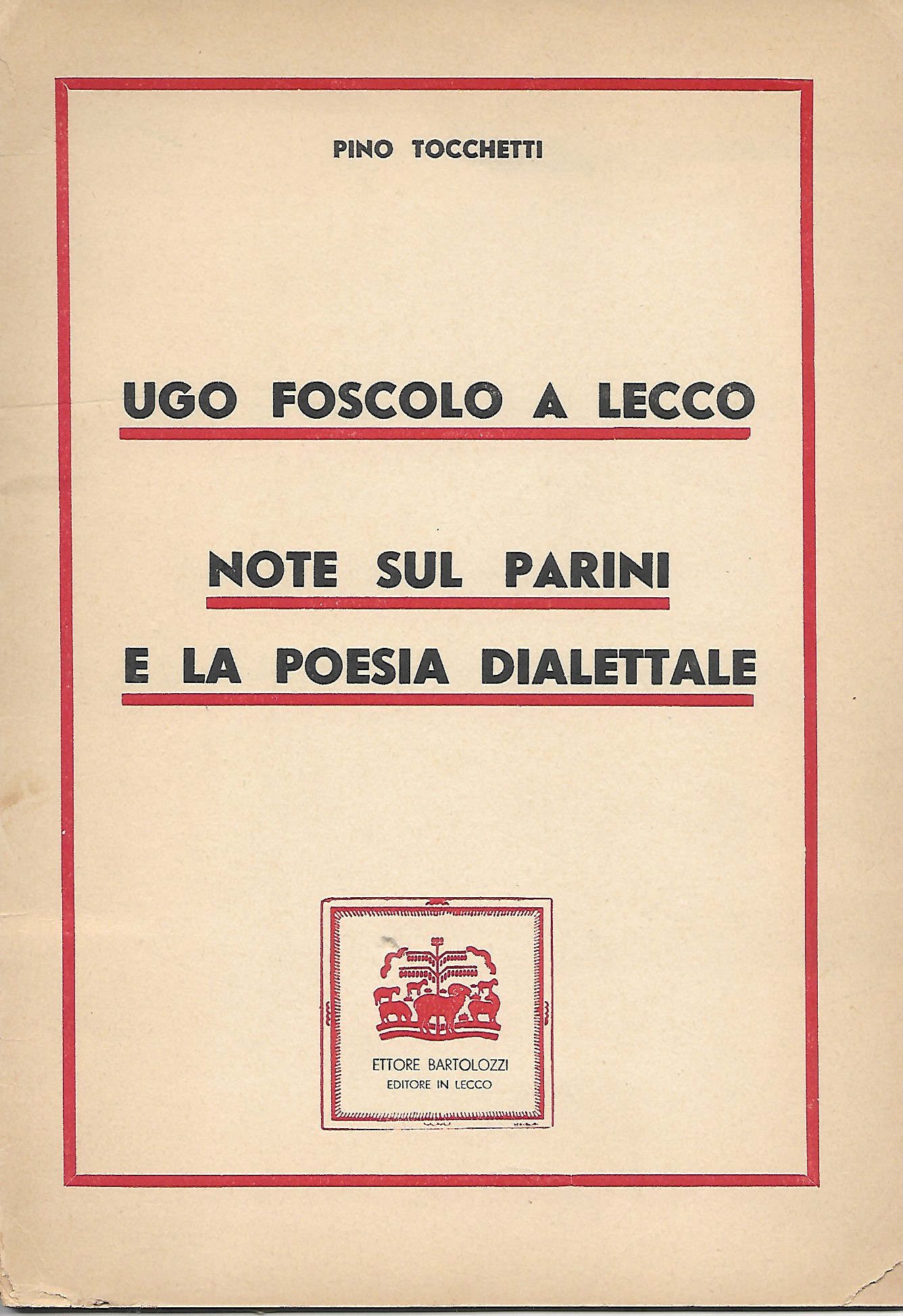

Tocchetti si dedica anche a Ugo Foscolo e Giuseppe Parini. Del primo si occupa di una visita lecchese d’incerta collocazione e del secondo delle radici brianzole e dei legami con il dialetto. Il Foscolo lecchese, del resto, è racchiuso in quei pochi versi dell’Inno al Lario e del celeberrimo «maglio domator del bronzo» che «tuona dagli antri ardenti». Quando, dunque, il Foscolo passò da Lecco? «La notizia esatta – scrive Tocchetti - la desumiamo da una sua lettera del 20 agosto 1808 (domenica) da Como, inviata al cav. Ugo Brunetti, lodigiano, ex generale ispettore delle Rassegne nell'Esercito del Regno d'Italia, il quale con Ugo era in rapporti di intima amicizia. “Brunetti mio. Ti ho già scritto da Lecco – ci tornerò martedì”. (…) E' necessario rilevare che dal 30 luglio il Foscolo era a Como a villeggiare, ospite dell'antica e nobile famiglia del conte Giovan’ Battista Giovio. (…) Dalla lettera al Brunetti risulta dunque chiaramente che il Foscolo fece la sua prima comparsa a Lecco nell'agosto 1808, in qual giorno però non ci è possibile stabilire perché la lettera andò – purtroppo- dispersa. Che poi il 22 agosto – martedì – Ugo sia tornato ancora a pie’ del Resegone non si hanno notizie precise; non è purtuttavia improbabile.

Quando, dunque, il Foscolo passò da Lecco? «La notizia esatta – scrive Tocchetti - la desumiamo da una sua lettera del 20 agosto 1808 (domenica) da Como, inviata al cav. Ugo Brunetti, lodigiano, ex generale ispettore delle Rassegne nell'Esercito del Regno d'Italia, il quale con Ugo era in rapporti di intima amicizia. “Brunetti mio. Ti ho già scritto da Lecco – ci tornerò martedì”. (…) E' necessario rilevare che dal 30 luglio il Foscolo era a Como a villeggiare, ospite dell'antica e nobile famiglia del conte Giovan’ Battista Giovio. (…) Dalla lettera al Brunetti risulta dunque chiaramente che il Foscolo fece la sua prima comparsa a Lecco nell'agosto 1808, in qual giorno però non ci è possibile stabilire perché la lettera andò – purtroppo- dispersa. Che poi il 22 agosto – martedì – Ugo sia tornato ancora a pie’ del Resegone non si hanno notizie precise; non è purtuttavia improbabile.

Del resto, lontano da Como, Foscolo si struggeva: era innamorato di Francesca, figlia maggiore del conte Giovio, «amore ch'ella non tardò a ricambiare». Spunto naturale per una digressione sulla movimentata vita sentimentale del poeta.

«A Lecco, dunque – scrive Tocchetti -, Ugo giunse nel periodo più acuto di questa sua passione per Francesca che, spiritualmente, gli fu compagna in questo suo peregrinaggio, rasserenandogli e offuscandogli l'anima. (…) Ignoriamo se vi siano altre ragioni che spinsero il Foscolo, sin qui, all'infuori di quella di una semplice gita di piacere al solo scopo di attingere nuove immagini e nuove sensazioni per i suoi Carmi. Ma il paesaggio deve averlo avvinto, se ritornò: e l'inno al Lario (…) sbocciò dal suo animo anche per l'impressione viva ch'egli subì di questo nostro anfiteatro superbo. (…) Quale fosse l'itinerario seguito da Ugo nella nostra città sarebbe difficile stabilire. Certo, dopo aver visitato Pescarenico egli si spinse su per la pittoresca vallata ansimante di magli, dove, accanto a orride magone, ardevano forni per la fusione e la fabbricazione di campane di bronzo. (…) Nei primi anni dell'800 le 'fucine grosse' e i 'maglietti' pullulavano nel nostro territorio. (…) Perché mai il Foscolo chiamò maglio “domator del bronzo” e non del ferro? Non certo per ragioni metriche e neppure perché questa immagine, perfettamente aderente alla realtà, avrebbe tolto qualcosa alla bellezza del verso. (…) forse lo foggiò nell'impeto creatore anche lasciandolo nei successivi lavori di lima».

Di Giuseppe Parini, le “Cronache” di Tocchetti si occupano delle polemiche sulla questione della lingua che videro protagonista l’abate e poeta di Bosisio, la prima nel 1756 con il padre Alessandro Bandiera e la seconda con il barnabita Paolo Onofrio Branda a proposito dialetto milanese. Ne abbiamo peraltro parlato. Il Parini, infatti, difendeva l’uso del milanese che tra Settecento e Ottocento il mondo letterario “ufficiale” ancora aborriva. Egli stesso scrisse liriche in dialetto e il Tocchetti ce ne dà qualche esempio, per quanto affermi che il Parini «non fu un gran poeta dialettale»; però, curò le edizioni delle poesie di Carlantonio Tanzi e invitò Domenico Balestrieri «a tradurre in meneghino le poesie greche di Anacreonte».

Arnaldo Ruggiero ricordava come lo stesso Tocchetti avesse coltivato «amorosamente anche la poesia dialettale» e ce ne forniva un esempio: «Di volt e l và el pensér, el vola via/ Lontan lontan che se pœu ciapall, / E nṻn – senza savell -ghe se va ‘dree”.» Ancora Ruggiero ci dice che «affidò ad un volume, dal titolo “E perché l’usignol fa sì bei trilli”, le sue cose migliori». Volume al quale purtroppo non siamo riusciti a risalire. Per quanto riguarda la storia locale, invece, Pino Tocchetti ha cavato dall’oblio la vicenda di un misterioso “Bonaventura ebreo” che verso la metà del XV secolo «venne a Lecco a tentar la fortuna aprendo un banco per il prestito a usura». Ma «donde viene Bonaventura ebreo? Nessuno lo sa. Mormorano gli uomini del borgo e le donne lo guardano con paura perché, attorno, già s'è sparsa la voce che gli Ebrei uccidano i fanciulli e col loro sangue impastino il pane azzimo nelle feste di Pasqua». Alla presenza nel borgo di quel misterioso personaggio la chiesa è ostile, i predicatori surriscaldano gli animi, gli uomini del borgo s'accendono di sdegno e protestano con Bianca Maria Sforza. Nel 1458 lo si vuole cacciare, ma l’anno seguente è ancora a Lecco e i lecchesi si appellano agli Sforza che inviano un proprio emissario a risolvere il caso. E infine, Francesco Sforza sostanzialmente decide un po' salomonicamente che Bonaventura, pur non vi fossero motivi contrari alla sua permanenza, lasciasse Lecco affinché la cittadinanza vivesse unita e pacifica: «Purtroppo – conclude Tocchetti - l'epilogo della curiosa vicenda ancora è tra la polvere e la storia degli antichi documenti sforzeschi. Forse se ne andò, Bonaventura ebreo, al dilucolo di un sereno mattino del marzo 1459. (…) Certo è che, da allora, non più usura di ebrei oppresse la nostra terra.» A proposito di questo finale va ricordato per dovere che si era alla fine del 1939 e l’anno precedente il Fascismo aveva promulgato la legge sulla “razza”.

Per quanto riguarda la storia locale, invece, Pino Tocchetti ha cavato dall’oblio la vicenda di un misterioso “Bonaventura ebreo” che verso la metà del XV secolo «venne a Lecco a tentar la fortuna aprendo un banco per il prestito a usura». Ma «donde viene Bonaventura ebreo? Nessuno lo sa. Mormorano gli uomini del borgo e le donne lo guardano con paura perché, attorno, già s'è sparsa la voce che gli Ebrei uccidano i fanciulli e col loro sangue impastino il pane azzimo nelle feste di Pasqua». Alla presenza nel borgo di quel misterioso personaggio la chiesa è ostile, i predicatori surriscaldano gli animi, gli uomini del borgo s'accendono di sdegno e protestano con Bianca Maria Sforza. Nel 1458 lo si vuole cacciare, ma l’anno seguente è ancora a Lecco e i lecchesi si appellano agli Sforza che inviano un proprio emissario a risolvere il caso. E infine, Francesco Sforza sostanzialmente decide un po' salomonicamente che Bonaventura, pur non vi fossero motivi contrari alla sua permanenza, lasciasse Lecco affinché la cittadinanza vivesse unita e pacifica: «Purtroppo – conclude Tocchetti - l'epilogo della curiosa vicenda ancora è tra la polvere e la storia degli antichi documenti sforzeschi. Forse se ne andò, Bonaventura ebreo, al dilucolo di un sereno mattino del marzo 1459. (…) Certo è che, da allora, non più usura di ebrei oppresse la nostra terra.» A proposito di questo finale va ricordato per dovere che si era alla fine del 1939 e l’anno precedente il Fascismo aveva promulgato la legge sulla “razza”. Un secondo saggio storico è invece dedicato ad alcuni momenti del Risorgimento lecchese, in particolare tra l’autunno del 1847, quando sui muri lecchesi cominciarono ad apparire scritte e manifesti “sediziosi” contro il governo austriaco e il 22 giugno 1848 quando il Governo provvisorio elesse per la prima volta il borgo a città proprio per i meriti risorgimentali.

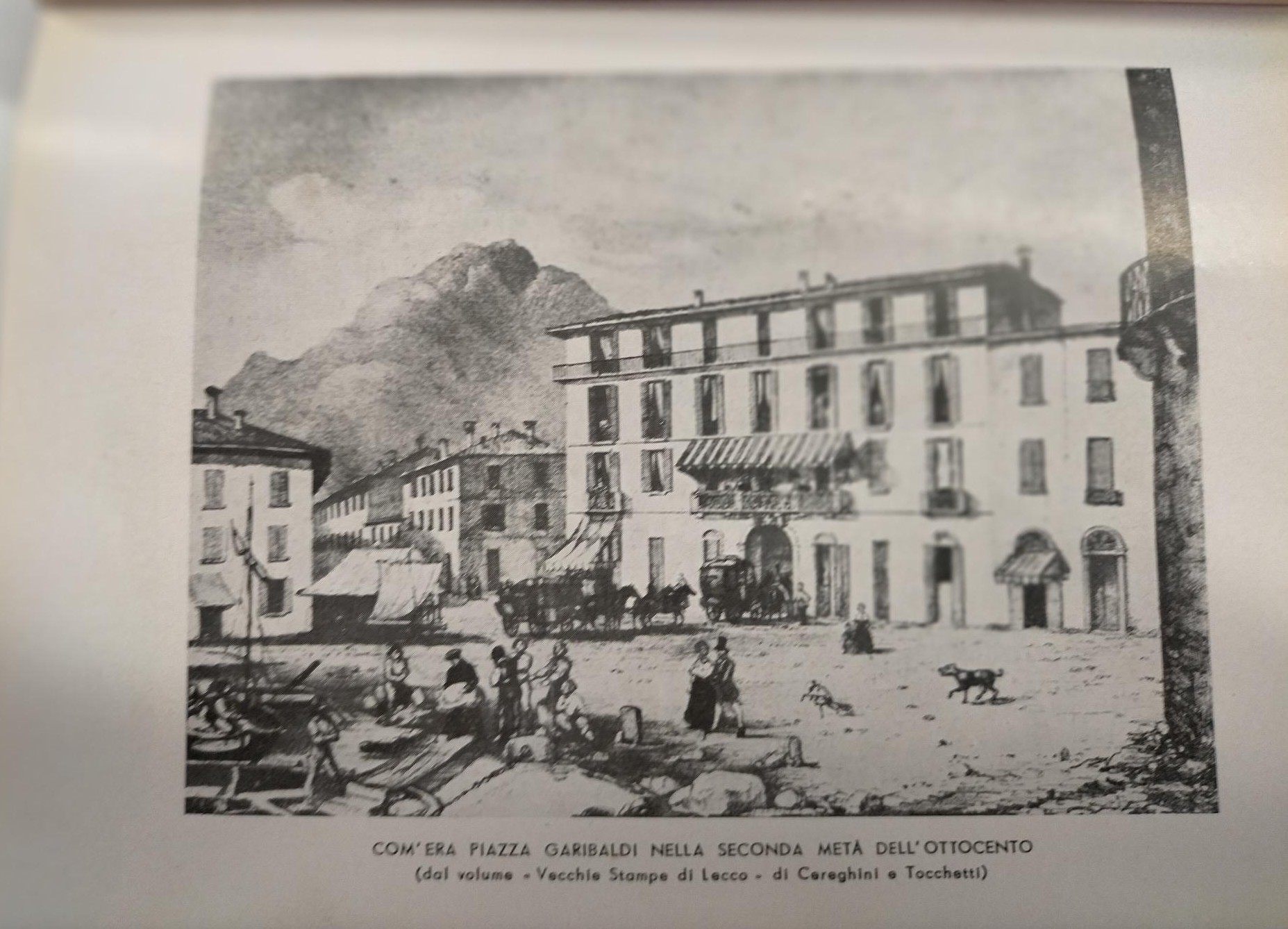

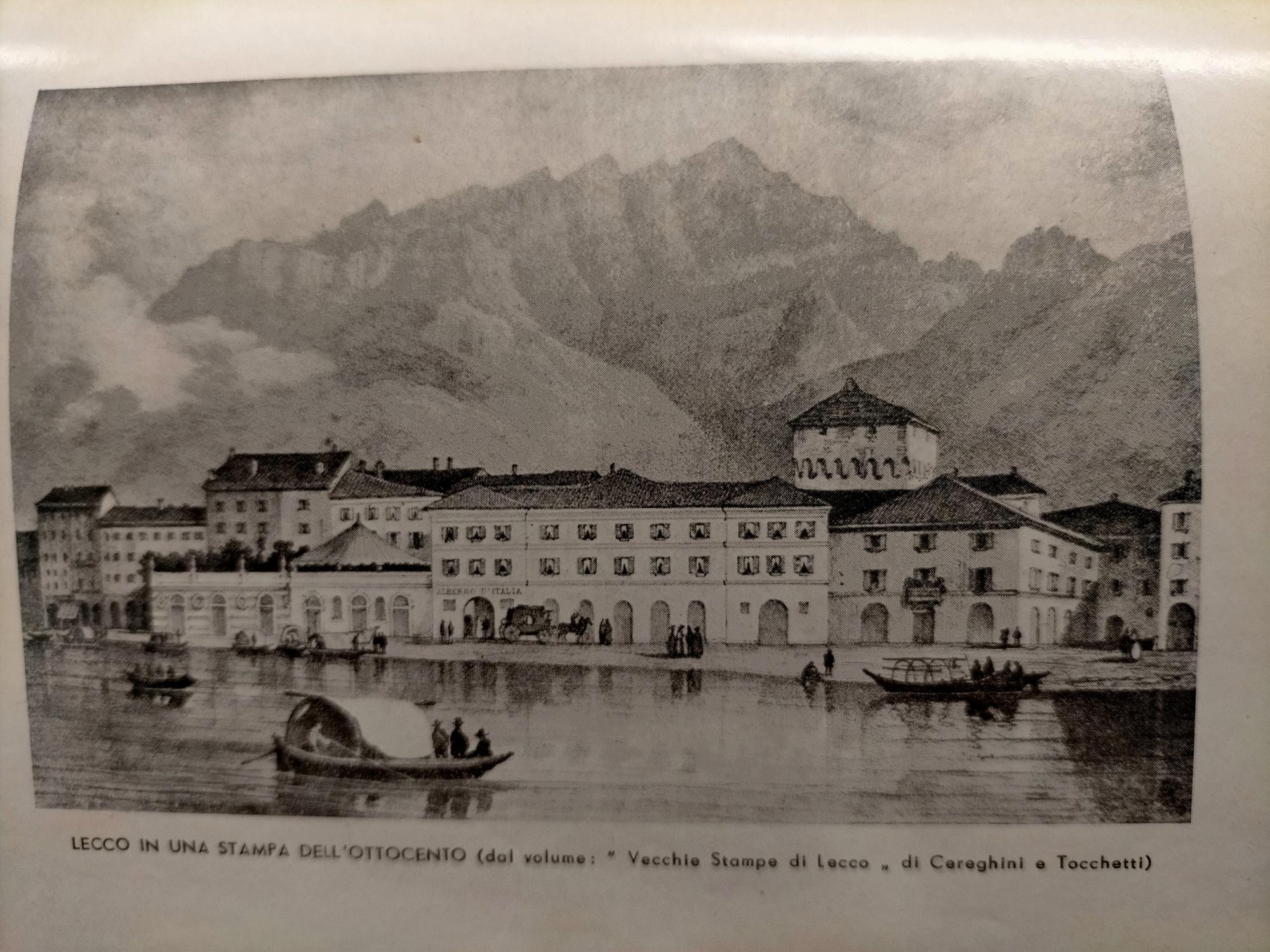

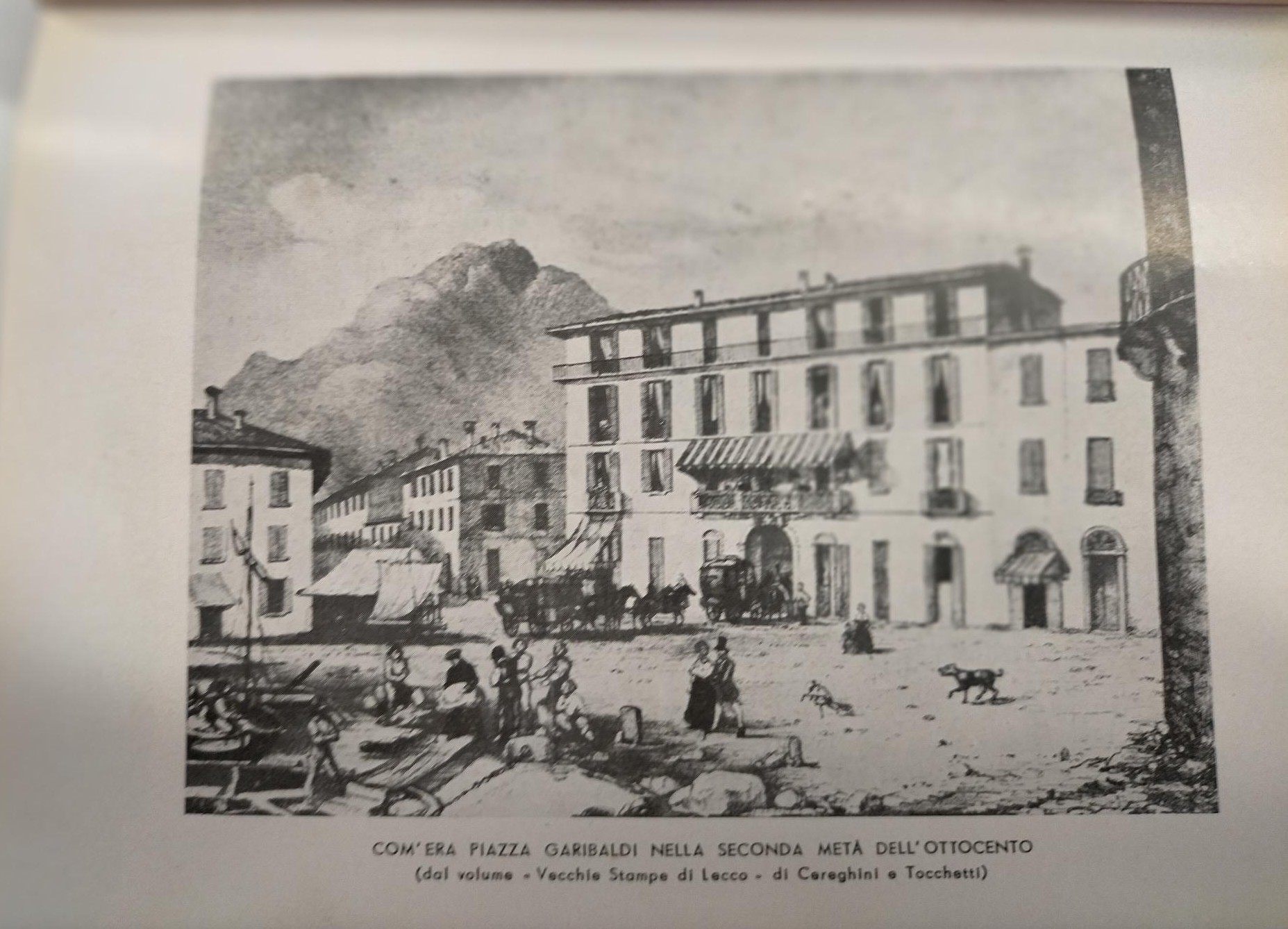

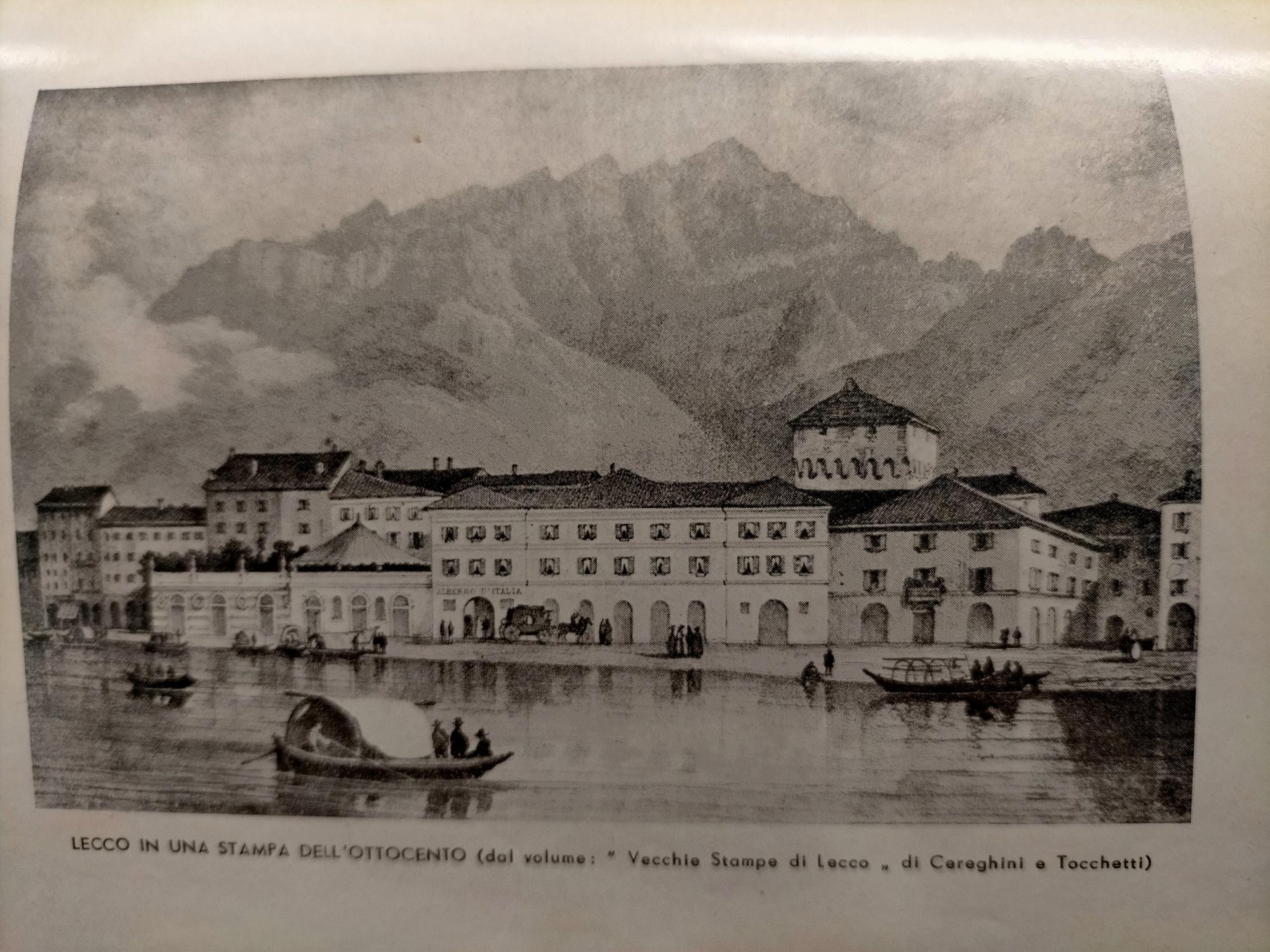

Un secondo saggio storico è invece dedicato ad alcuni momenti del Risorgimento lecchese, in particolare tra l’autunno del 1847, quando sui muri lecchesi cominciarono ad apparire scritte e manifesti “sediziosi” contro il governo austriaco e il 22 giugno 1848 quando il Governo provvisorio elesse per la prima volta il borgo a città proprio per i meriti risorgimentali. Ci sono poi i brani di costume, gustosi bozzetti della vita lecchese. Per esempio “Lecco d’altri tempi” aperto da una poesia dialettale: «D'àned sul noster lagh ch'è nanca il becch,/ ma in quant a originaj gh'è pien tutt Lecch.» E cioè: «Di anatre sul nostro lago non c’è nemmeno il becco,/ ma in quanto a originali è piena tutta Lecco».

Ci sono poi i brani di costume, gustosi bozzetti della vita lecchese. Per esempio “Lecco d’altri tempi” aperto da una poesia dialettale: «D'àned sul noster lagh ch'è nanca il becch,/ ma in quant a originaj gh'è pien tutt Lecch.» E cioè: «Di anatre sul nostro lago non c’è nemmeno il becco,/ ma in quanto a originali è piena tutta Lecco».

Tocchetti citava un «opuscoletto in versi di un certo Fumagalli dal titolo “La fin de mond” edito in Lecco or è molt'anni. (…) Certo è che quei due decasillabi racchiudono una verità che ancor oggi ha, da noi, ha la sua conferma nel detto tipicamente lecchese: 'l'è una famiglia de originaj' Si nasce, dunque.... originali? Evidetemente. (…) Il perché non lo avrebbe potuto spiegare neppure il Bùlòo – vecchia macchietta lecchese oramai scomparsa eppur viva nel ricordo di tutti – che portava sempre calcato sul capo un tubino liso che, nell'untume, brillava al sole come serico tessuto, né il proprietario del “Cervo d'Oro” “che se chiedi il contentino d'una scodella di gustosissima trippa ti oppone un rifiuto così secco e reciso, quasi lo avessi fieramente offeso.» Per “originali”, lo sanno i lecchesi, si intendono quei tipi un po’ fuori dal comune e in fondo non del tutto registrati: matti no, ma comunque un po’ sopra le righe. «I quali – osserva il nostro - sullo scorcio del secolo scorso, riunitisi nella vecchia osteria della Pirella, a Maggianico, risonante ancora degli echi della scapigliatura lombarda, fondarono nientemeno che la “Società degli originali”», A idearla fu «Braghin, un tipo ameno che si vedeva di frequente passeggiare con Salomone, un vecchio can barbino che aveva gli anni di Matusalemme, al quale, nella ricorrenza del XX Settembre, legava alla coda un nastro tricolore e appendeva al collo un gran cartello con la scritta “Evviva Garibaldi”». Della società facevano parte «il Beretta “cervelée”, l'Anghileri meccanico di Porta Nuova, il Bianchi di Sant'Elena, un'osteria che si trovava nella piazza del mercato, il Mainetti del “violon” e Giuseppe Gilardi noto “lippis et tonsoribus” con nome di “Mansuett”. La società aveva una propria orchestra che si esibiva in concerti domenicali nei paesi del circondario. Dopo un anno, si decise di festeggiare con una gita sociale a Lecco con il Braghin a far da cicerone: l'osteria del Baliot, il Cervo d'Oro, la trattoria del Cappello, il Leon d'Oro, L'Isola verde, il Circolo dei cinquanta, la Bella Venezia, l'Osteria del Pasqualott, l’albergo del ponte: insomma, «girarono tutte le chiese» per poi concludere con un pranzo pantagruelico e una sbronza colossale al ristorante del Peppin Mazzoleni. Morto il Braghin, la società si sciolse e gli originali ad uno ad uno si dispersero tutti. Restava la leggenda del can barbino morto per inedia sulla tomba del padrone «ma in realtà morto di fame la sera del 15 settembre dell'anno 1891 con gli occhi sbarrati sul banchetto luculliano consumato al Mazzoleni. E sulla sua fossa non si poté neppure trascrivere l'epitaffio famoso del Porta: “Chi gh'è on cân che l'è mort, negàa in la grassa, A furia de paccià di bôn boccôn”.»

Per “originali”, lo sanno i lecchesi, si intendono quei tipi un po’ fuori dal comune e in fondo non del tutto registrati: matti no, ma comunque un po’ sopra le righe. «I quali – osserva il nostro - sullo scorcio del secolo scorso, riunitisi nella vecchia osteria della Pirella, a Maggianico, risonante ancora degli echi della scapigliatura lombarda, fondarono nientemeno che la “Società degli originali”», A idearla fu «Braghin, un tipo ameno che si vedeva di frequente passeggiare con Salomone, un vecchio can barbino che aveva gli anni di Matusalemme, al quale, nella ricorrenza del XX Settembre, legava alla coda un nastro tricolore e appendeva al collo un gran cartello con la scritta “Evviva Garibaldi”». Della società facevano parte «il Beretta “cervelée”, l'Anghileri meccanico di Porta Nuova, il Bianchi di Sant'Elena, un'osteria che si trovava nella piazza del mercato, il Mainetti del “violon” e Giuseppe Gilardi noto “lippis et tonsoribus” con nome di “Mansuett”. La società aveva una propria orchestra che si esibiva in concerti domenicali nei paesi del circondario. Dopo un anno, si decise di festeggiare con una gita sociale a Lecco con il Braghin a far da cicerone: l'osteria del Baliot, il Cervo d'Oro, la trattoria del Cappello, il Leon d'Oro, L'Isola verde, il Circolo dei cinquanta, la Bella Venezia, l'Osteria del Pasqualott, l’albergo del ponte: insomma, «girarono tutte le chiese» per poi concludere con un pranzo pantagruelico e una sbronza colossale al ristorante del Peppin Mazzoleni. Morto il Braghin, la società si sciolse e gli originali ad uno ad uno si dispersero tutti. Restava la leggenda del can barbino morto per inedia sulla tomba del padrone «ma in realtà morto di fame la sera del 15 settembre dell'anno 1891 con gli occhi sbarrati sul banchetto luculliano consumato al Mazzoleni. E sulla sua fossa non si poté neppure trascrivere l'epitaffio famoso del Porta: “Chi gh'è on cân che l'è mort, negàa in la grassa, A furia de paccià di bôn boccôn”.» In “Burle d’altri tempi”, invece, Tocchetti ci racconta del viaggio da Milano del pittore lecchese Bossi (forse mai esistito, ma certo non da confondere con il celebre Giuseppe Bossi, protagonista del neoclassicismo milanese) un pomeriggio invernale del 1847. Per i suoi slanci patriottici, il Bossi finì arrestato da un ufficiale austriaco il quale, giunti a Lecco, si rivelò invece essere il factotum della Filodrammatica lecchese, Carlo Rancati che si era recato a Milano ad affittare una divisa da ufficiale (napoleonico!) per una prossima rappresentazione. «La burla finì in brindisi. Ma il Bossi – pittore... non celebre e truccatore passabile alla Filodrammatica – non si diede mai più pace».

In “Burle d’altri tempi”, invece, Tocchetti ci racconta del viaggio da Milano del pittore lecchese Bossi (forse mai esistito, ma certo non da confondere con il celebre Giuseppe Bossi, protagonista del neoclassicismo milanese) un pomeriggio invernale del 1847. Per i suoi slanci patriottici, il Bossi finì arrestato da un ufficiale austriaco il quale, giunti a Lecco, si rivelò invece essere il factotum della Filodrammatica lecchese, Carlo Rancati che si era recato a Milano ad affittare una divisa da ufficiale (napoleonico!) per una prossima rappresentazione. «La burla finì in brindisi. Ma il Bossi – pittore... non celebre e truccatore passabile alla Filodrammatica – non si diede mai più pace».

E proprio a una “vecchia filodrammatica lecchese” che è dedicato un altro capitolo, in parte ripreso nella storia del Teatro della Società. Si tratta della filodrammatica fondata da Lorenzo Agliati nel 1814 e che «“basava il proprio contegno” nientemeno che “sulle leggi sacre della civiltà e della convenienza”».

Pino Tocchetti

«Quanti necrologi – le parole di Ruggiero - ho scritto per amici estremamente cari. (…) E’ il doloroso destino di chi vive troppo a lungo. (…) Il babbo, mio carissimo amico, mi presentò Pino, giovinetto. (…) Io che era già nel giornalismo dal 1910, gli feci un po’ da maestro, iniziandolo in questo “mestieraccio”, con suggerimenti e consigli. Cominciò così ad intingere la penna nel calamaio per buttare giù qualche articolo destinato al giornale locale “Il Popolo di Lecco”. Proprio in questi giorni ne ho trovato tra i mei “ritagli” uno, quello cioè del “Pino” sulle origini del “Teatro della Società” di Lecco, che rivelava già il suo amore per la ricerca in biblioteche e in archivi. Nel 1933 il Comune lo chiamò a dirigere la Biblioteca civica [dove] trovò una piccola miniera di notizie che gli servirono per i suoi studi sul passato di Lecco, studi che poi gli consentirono di dare alle stampe volumetti interessantissimi. (…) Giusto in quel 1933 prese l’iniziativa della pubblicazione di un giornale satirico, cui diede il titolo abbastanza significativo de “Il prode Anselmo”; avendo incontrato il favore del pubblico lecchese, esso durò per qualche anno. Ma quello era per il “Pino” un “divertissement”. Per il vero, il Tocchetti mirava a traguardi più alti. Difatti nel 1937 fondò “Lecco”, una bella rivista che si propose di mettere in valore la sua città. (…) Oltre a svolgere l’ufficio di corrispondente da Lecco di alcuni giornali, fra i quali citerò “La Cronaca Prealpina” di Varese, che fu poi colpita dai fulmini del governo fascista, tenne la direzione del “Popolo di Lecco” a partire dai primi del 1941. Chiamato alle armi, venne “comandato” in servizio presso “La Provincia di Como” con l’incarico di redigere la pagina dedicata a Lecco. La lasciò alla data dell’8 settembre 1943, ritirandosi nella sua casa di Sala al Barro. (…) Dopo il 25 aprile 1945, lasciata definitivamente Lecco, diventò comasco».

Alcuni di quei lavori che Ruggiero definiva “interessantissimi” – già brevi saggi più che articoli – usciti in prima battuta sui giornali (in particolare proprio sulla rivista “Lecco”) e successivamente in singoli opuscoletti, nel 1939 vennero raccolti dallo stesso autore in un libriccino uscito dalla Tipografia Editrice “La Grafica” di Lecco: “Cronache”, il titolo. Perché – spiegava Tocchetti - «sono più cronaca che storia». Si tratta di nove brani che testimoniano da un lato l’uomo di profonda cultura e dell’altro l’occhio e la curiosità del giornalista locale per la vita minima della propria città.

A uno di questi articoli (“Fausto Valsecchi poeta lecchese) abbiamo accennato di sfuggita in passato, su un altro (“Breve storia del Teatro della Società”) si è indugiato maggiormente, di un altro ancora (“Stampatori lecchesi nei secol XV e XVI) parleremo più avanti.

Tocchetti si dedica anche a Ugo Foscolo e Giuseppe Parini. Del primo si occupa di una visita lecchese d’incerta collocazione e del secondo delle radici brianzole e dei legami con il dialetto. Il Foscolo lecchese, del resto, è racchiuso in quei pochi versi dell’Inno al Lario e del celeberrimo «maglio domator del bronzo» che «tuona dagli antri ardenti».

Del resto, lontano da Como, Foscolo si struggeva: era innamorato di Francesca, figlia maggiore del conte Giovio, «amore ch'ella non tardò a ricambiare». Spunto naturale per una digressione sulla movimentata vita sentimentale del poeta.

«A Lecco, dunque – scrive Tocchetti -, Ugo giunse nel periodo più acuto di questa sua passione per Francesca che, spiritualmente, gli fu compagna in questo suo peregrinaggio, rasserenandogli e offuscandogli l'anima. (…) Ignoriamo se vi siano altre ragioni che spinsero il Foscolo, sin qui, all'infuori di quella di una semplice gita di piacere al solo scopo di attingere nuove immagini e nuove sensazioni per i suoi Carmi. Ma il paesaggio deve averlo avvinto, se ritornò: e l'inno al Lario (…) sbocciò dal suo animo anche per l'impressione viva ch'egli subì di questo nostro anfiteatro superbo. (…) Quale fosse l'itinerario seguito da Ugo nella nostra città sarebbe difficile stabilire. Certo, dopo aver visitato Pescarenico egli si spinse su per la pittoresca vallata ansimante di magli, dove, accanto a orride magone, ardevano forni per la fusione e la fabbricazione di campane di bronzo. (…) Nei primi anni dell'800 le 'fucine grosse' e i 'maglietti' pullulavano nel nostro territorio. (…) Perché mai il Foscolo chiamò maglio “domator del bronzo” e non del ferro? Non certo per ragioni metriche e neppure perché questa immagine, perfettamente aderente alla realtà, avrebbe tolto qualcosa alla bellezza del verso. (…) forse lo foggiò nell'impeto creatore anche lasciandolo nei successivi lavori di lima».

Di Giuseppe Parini, le “Cronache” di Tocchetti si occupano delle polemiche sulla questione della lingua che videro protagonista l’abate e poeta di Bosisio, la prima nel 1756 con il padre Alessandro Bandiera e la seconda con il barnabita Paolo Onofrio Branda a proposito dialetto milanese. Ne abbiamo peraltro parlato. Il Parini, infatti, difendeva l’uso del milanese che tra Settecento e Ottocento il mondo letterario “ufficiale” ancora aborriva. Egli stesso scrisse liriche in dialetto e il Tocchetti ce ne dà qualche esempio, per quanto affermi che il Parini «non fu un gran poeta dialettale»; però, curò le edizioni delle poesie di Carlantonio Tanzi e invitò Domenico Balestrieri «a tradurre in meneghino le poesie greche di Anacreonte».

Arnaldo Ruggiero ricordava come lo stesso Tocchetti avesse coltivato «amorosamente anche la poesia dialettale» e ce ne forniva un esempio: «Di volt e l và el pensér, el vola via/ Lontan lontan che se pœu ciapall, / E nṻn – senza savell -ghe se va ‘dree”.» Ancora Ruggiero ci dice che «affidò ad un volume, dal titolo “E perché l’usignol fa sì bei trilli”, le sue cose migliori». Volume al quale purtroppo non siamo riusciti a risalire.

Tocchetti citava un «opuscoletto in versi di un certo Fumagalli dal titolo “La fin de mond” edito in Lecco or è molt'anni. (…) Certo è che quei due decasillabi racchiudono una verità che ancor oggi ha, da noi, ha la sua conferma nel detto tipicamente lecchese: 'l'è una famiglia de originaj' Si nasce, dunque.... originali? Evidetemente. (…) Il perché non lo avrebbe potuto spiegare neppure il Bùlòo – vecchia macchietta lecchese oramai scomparsa eppur viva nel ricordo di tutti – che portava sempre calcato sul capo un tubino liso che, nell'untume, brillava al sole come serico tessuto, né il proprietario del “Cervo d'Oro” “che se chiedi il contentino d'una scodella di gustosissima trippa ti oppone un rifiuto così secco e reciso, quasi lo avessi fieramente offeso.»

E proprio a una “vecchia filodrammatica lecchese” che è dedicato un altro capitolo, in parte ripreso nella storia del Teatro della Società. Si tratta della filodrammatica fondata da Lorenzo Agliati nel 1814 e che «“basava il proprio contegno” nientemeno che “sulle leggi sacre della civiltà e della convenienza”».

Dario Cercek